Введение

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной инвалидности и смертности среди трудоспособного населения [1–3]. Несмотря на понимание факторов, способствующих развитию этих болезней, их распространенность стабильно растет. Особенно остро стоит проблема избыточного веса, которое берет начало в детстве и приобретает глобальный характер, демонстрируя ежегодное увеличение как в России, так и во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость ожирением у детей с 1995 г. возросла втрое. В 2022 г. более миллиарда человек в мире страдали ожирением, что соответствует каждому восьмому жителю планеты. С 1990 по 2022 г. показатели ожирения среди взрослых увеличились более чем вдвое, а среди детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет – вчетверо [4–6]. В Российской Федерации, по данным Министерства здравоохранения, более 6 % детей страдают ожирением, а свыше 20 % имеют избыточный вес [7]. Столь значительный рост числа детей с ожирением связывают с малоподвижным образом жизни, предпочтением цифровых развлечений и ухудшением структуры питания, характеризующимся повышенным потреблением нездоровой пищи, сладких напитков и перекусов [8, 9].

Избыток жировой ткани в организме способствует активному выделению провоспалительных веществ, таких как цитокины и адипокины. Поступая в кровоток, эти соединения вызывают системную воспалительную реакцию, которая оказывает разрушительное воздействие на эндотелиальные клетки, выстилающие внутреннюю поверхность сосудов. В результате повреждения эндотелий теряет свою эластичность и способность нормально регулировать сосудистый тонус [10].

Тканевые маркеры, отражающие скрытые изменения в сердечно-сосудистой системе, позволяют более точно оценить риск, поскольку они показывают фактическое состояние органов-мишеней, а не только наличие факторов риска. К таким маркерам относятся пульсовое давление, индекс аугментации, скорость распространения отраженной волны, скорость пульсовой волны и др. [11, 12]. Оценка этих показателей позволяет оценить эластичность сосудов в раннем возрасте. Исследования жесткости сосудов в основном касаются взрослого населения, хотя есть данные о том, что ремоделирование сосудов начинается уже в детстве [13–15]. Использование современных неинвазивных методов диагностики позволяет выявить самые ранние изменения в сосудистой стенке и предотвратить развитие выраженных клинических симптомов [16–18].

Цель исследования – оценить параметры сосудистой ригидности у подростков с избыточной массой тела и ожирением, а также сравнить их с показателями подростков с нормальным индексом массы тела.

Материалы и методы исследования

В исследовании участвовали 163 подростка – 89 мальчиков и 74 девочки в возрасте от 11 до 17 лет (средний возраст – 13,4 ± 2,1 лет), обучающиеся в общеобразовательных учреждениях г. Ставрополя, с различным индексом массы тела (ИМТ). Контрольную группу составили 76 условно здоровых подростков с ИМТ в пределах нормальных значений (ИМТ = 18,5–25). Основную группу сформировали 87 подростков с избыточной массой тела: с предожирением – 35 чел. (ИМТ = 25–30); с ожирением 1 ст. (ИМТ = 30–35) – 27 чел.; с ожирением 2 ст. (ИМТ = 35–40) – 16 чел.; с ожирением 3 ст. (ИМТ > 40) – 9 чел.

Критерии исключения из групп обследованных:

1. Отказ законного представителя ребенка от исследования.

2. Наличие острых респираторных заболеваний.

3. Наличие хронических заболеваний.

4. Наличие у обследуемых других факторов, увеличивающих риск развития сосудистой патологии, таких как артериальная гипертензия, наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, табакокурение и недостаточная физическая активность.

Для оценки физического развития участников исследования выполнялись антропометрические измерения: рост определялся с использованием ростомера ВМЭН, масса тела – путем взвешивания на медицинских напольных электронных весах ВМЭН-150, ВМЭН-200 (Тулиновский приборостроительный завод).

ИМТ определялся у подростков по стандартам ВОЗ по формуле: вес (кг) / рост (м)². Полученное значение сравнивали с возрастными и гендерными центильными кривыми, разработанными ВОЗ. В зависимости от центильного диапазона определялась весовая категория.

Согласно стандартам ВОЗ, для подростков выделяют следующие весовые категории на основе ИМТ: дефицит массы тела (ИМТ ниже 5-го процентиля), нормальный вес (ИМТ между 5-м и 85-м процентилями), избыточный вес (ИМТ между 85-м и 95-м процентилями) и ожирение (ИМТ выше 95-го процентиля).

Для определения ригидности сосудов использовался диагностический комплекс BPLab с программным обеспечением Vasotens Office (разработка ООО «Петр Телегин», г. Нижний Новгород, Россия). В процессе исследования анализировались такие показатели, как систолическое давление в аорте (САД, мм рт. ст.), диастолическое давление в аорте (ДАД, мм рт. ст.), пульсовое давление в аорте (ПД, мм рт. ст.), скорость распространения отраженной волны (reflected wave transit time, RWTT), индекс аугментации периферический (augmentation index, Aix, %), а также максимальная скорость нарастания давления в аорте (dPdT, м/с).

Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 4.8.1 (разработчик – ООО «Статтех», Россия).

Количественные показатели, выборочное распределение которых соответствовало нормальному, описывались с помощью средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD). В качестве меры репрезентативности для средних значений указывались границы 95 % доверительного интервала (95 % ДИ).

Сравнение трех и более групп по количественному показателю, распределение которого в каждой из групп соответствовало нормальному, выполнялось с помощью однофакторного дисперсионного анализа, апостериорные сравнения проводились с помощью критерия Тьюки (при условии равенства дисперсий), критерия Геймса – Хауэлла (при неравных дисперсиях).

Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-квадрат Пирсона.

Различия считались статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

В таблице представлены показатели, характеризующие ригидность сосудистой стенки у обследованных подростков в зависимости от ИМТ.

Показатели сосудистой жесткости у подростков с нормальной и избыточной массой тела

|

|

Нормальный вес |

Предожирение |

Ожирение 1 ст. |

Ожирение 2 ст. |

Ожирение 3 ст. |

р |

|

САДао (мм рт. ст.) |

119,12 ± 9,14 [111,25 – 122,29] |

125,43 ± 13,31 [114,53 – 123,16] |

129,56 ± 8,29 [126,27 – 132,84] |

136,83 ± 4,83 [131,76 – 141,91] |

138,86 ± 3,93 [135,22 – 142,50] |

0,002* |

|

ДАДао (мм рт. ст.) |

69,28 ± 10,13 [66,00 – 72,57] |

66,46 ± 8,91 [61,08 – 71,85] |

74,78 ± 9,37 [71,07 – 78,48] |

73,33 ± 11,38 [61,39 – 85,27] |

71,14 ± 9,55 [62,31 – 79,97] |

0,135 |

|

СрАД (мм рт. ст.) |

86,28 ± 10,32 [82,94 – 89,63] |

89,08 ± 24,27 [74,41 – 103,75] |

93,00 ± 9,74 [82,78 – 103,22] |

96,30 ± 9,49 [92,54 – 100,05] |

96,00 ± 7,51 [89,06 – 102,94] |

0,044* |

|

ПД (мм рт. ст.) |

49,14 ± 12,53 [45,35 – 53,47] |

56,15 ± 10,99 [44,68 – 58,65] |

58,84 ± 11,43 [54,12 – 63,56] |

65,00 ± 13,51 [50,83 – 79,17] |

71,43 ± 10,47 [61,75 – 81,11] |

0,035* |

|

RWTT (м/с) |

130,16 ± 18,94 [123,93 – 136,38] |

131,38 ± 30,87 [112,73 – 150,04] |

128,52 ± 23,13 [118,52 – 138,52] |

126,00 ± 27,04 [97,62 –154,38] |

157,60 ± 39,93 [108,02- 207,18] |

0,215 |

|

Aix (%) |

-57,83 ± 13,44 [62,38 – -53,29] |

-54,69 ± 11,61 [-61,71 – -47,67] |

-53,39 ± 11,14 [-58,21 – -48,57] |

-47,83 ± 15,46 [-64,06 – -31,61] |

-69,60 ± 17,73 [-91,61 – -47,59] |

0,063 |

|

dPdT (м/с) |

801,18 ± 264,71 [715,37 – 886,99] |

906,14 ± 253,52 [690,57 – 996,97] |

1015,27 ± 273,82 [904,67 – 1125,87] |

1046,67 ± 311,52 [719,74 – 1373,59] |

1216,71 ± 259,12 [977,07 – 1456,36] |

0,002* |

Примечание. * – различия показателей статистически значимы (p < 0,05).

Источник: составлено авторами.

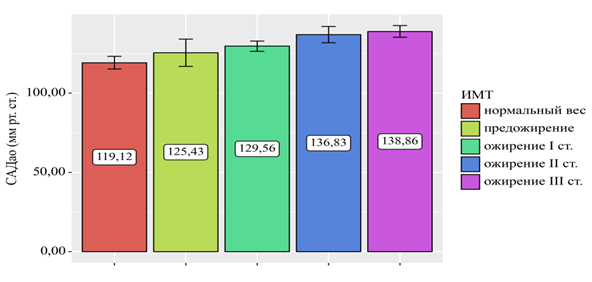

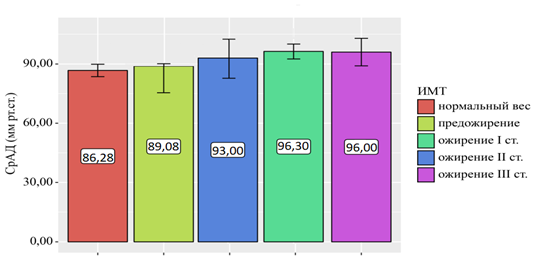

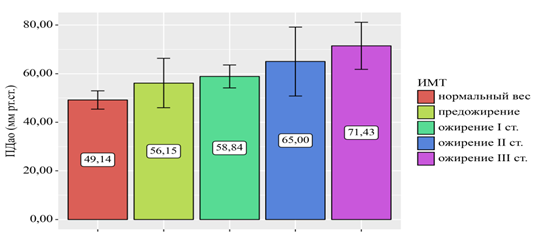

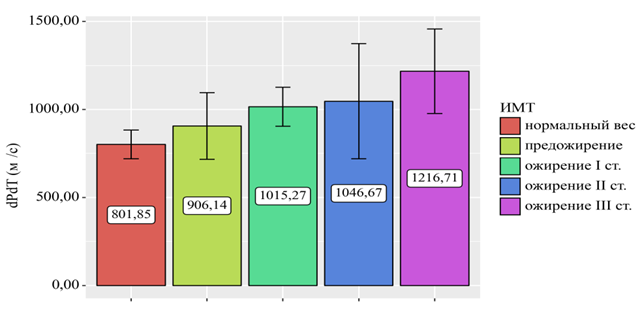

Графическое представление параметров сосудистой жесткости, демонстрирующих статистически значимые различия между группами в зависимости от

ИМТ, приведено на рис. 1–4.

Анализ полученных результатов выявил статистически значимые различия в показателях САД у подростков с ожирением (рис. 1). В частности, у подростков, страдающих ожирением I ст., уровень САД был выше на 10 %, у подростков с ожирением II степени – на 14,7 %, а у подростков с ожирением III ст. – на 16,5 % в сравнении с группой подростков, имеющих нормальный ИМТ (р < 0,05). У подростков с предожирением САД было в пределах нормальных значений.

Рис. 1. Медиана систолического давления в аорте (мм рт. ст.) в зависимости от ИМТ

Источник: составлено авторами

Как видно из рис. 2, СрАД имело тенденцию к повышению у подростков с предожирением и ожирением 1 ст. (на 7,5 %), а у подростков с ожирением 2 и 3 ст. этот показатель был выше на 10,4 % (р < 0,05) по сравнению с контрольной группой.

Рис. 2. Медиана среднего аортального давления (мм рт. ст.) в зависимости от ИМТ

Источник: составлено авторами

У лиц с ожирением отмечалось статистически значимое повышение показателей артериальной жесткости, оцениваемой по ПД, по сравнению с подростками с нормальным весом. В частности, у подростков с предожирением ПД превышало значения в группе контроля на 13 %, с ожирением 1 ст. – на 17 %, с ожирением 2 ст. – на 24,5 %, с ожирением 3 степени – на 30,1 % (р < 0,05) (рис. 3).

Рис. 3. Медиана пульсового давления (мм рт. ст.) в зависимости от ИМТ

Источник: составлено авторами

Повышенное ПД рассматривается как потенциальный предвестник развития гипертонической болезни в дальнейшей жизни. Исследователи, изучавшие характеристики сосудистой жесткости у взрослых, обнаружили, что ее увеличение связано с неблагоприятными изменениями кардиометаболического профиля, включая увеличенный индекс массы тела, наличие инсулинорезистентности и дислипидемии.

Сравнительная оценка значений dPdT у подростков с разным ИМТ выявила выраженную динамику. У подростков, имеющих предожирение, отмечалось возрастание данного показателя до 5 %. При ожирении I ст. это увеличение достигало 21 %, при ожирении II ст. – 23 %, а при III ст. – 34 % (р < 0,05) (рис. 4).

Выявленное статистически значимое ускорение dPdT у детей, страдающих ожирением, вероятно, обусловлено компенсаторными процессами, направленными на обеспечение достаточного сердечного выброса при повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Наличие избыточной массы тела и жировых отложений увеличивает потребность организма в кислороде и питательных веществах. Это, в свою очередь, приводит к увеличению объема циркулирующей крови и повышению преднагрузки на сердце. В ответ на это левый желудочек сердца адаптируется, увеличивая силу сокращения и скорость выброса крови в аорту, что отражается в виде повышенного значения dPdT. Данный процесс, несмотря на свою адаптивную функцию на начальных этапах, в долгосрочной перспективе может способствовать развитию гипертрофии левого желудочка и диастолической дисфункции.

Рис. 4. Показатели скорости нарастания давления в аорте (м/с) в зависимости от ИМТ

Источник: составлено авторами

При сопоставлении показателей ДАДао, RWTT, Aix у подростков с разным ИМТ не удалось выявить статистически значимых различий (p > 0,05).

Еще одним важным показателем артериальной жесткости является Aix. Увеличение его свидетельствует о снижении эластичности артерий и повышении нагрузки на левый желудочек сердца. Однако в данном исследовании не выявлено увеличение этого показателя у подростков с избыточной массой тела. Также не выявлена разница RWTT (скорость, с которой пульсовая волна, отраженная от периферических участков артериального русла, распространяется обратно к сердцу) у подростков с разным ИМТ. Однако ожирение является комплексным состоянием, которое влияет на функцию сердечно-сосудистой системы через множество механизмов. Возможно, другие факторы, связанные с ожирением, такие как дислипидемия, инсулинорезистентность и воспаление, оказывают более непосредственное воздействие на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящей работе анализ указанных переменных не проводился, что могло оказать влияние на полученные результаты.

Заключение

У подростков с избыточной массой тела и ожирением установлено значимое увеличение центрального аортального давления (систолического, среднего, пульсового), а также повышение максимальной скорости нарастания давления в аорте.

Для более точного определения взаимозависимости между показателями эластичности сосудистой стенки, ожирением и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний необходимы расширенные исследования с учетом большего числа влияющих факторов.

Своевременное обнаружение и терапевтическая коррекция факторов риска у подростков с ожирением представляется ключевым этапом в первичной профилактике заболеваний сердца и сосудов в долгосрочной перспективе.