Введение. Современное медицинское образование претерпевает значительные изменения, направленные на подготовку высококвалифицированных специалистов с развитым клиническим мышлением, эмоциональным интеллектом и профессиональной идентичностью [1].

Важнейшую роль в формировании данных качеств играют инновационные педагогические технологии, среди которых музейная педагогика занимает особое место, позволяя интегрировать теоретическое знание с практическими навыками через музейное пространство и экспонаты. Для освоения фундаментальной дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» музейная среда особенно ценна, так как способствует развитию пространственного и клинического мышления, усилению мотивации и вовлеченности студентов в образовательный процесс. Зарубежные исследования также подтверждают высокий образовательный потенциал музейной педагогики, отмечая ее эффективность в формировании рефлексии и эмоционального интеллекта студентов медицинских вузов [2; 3, с. 121–142; 4].

Для преподавания топографической анатомии и оперативной хирургии, основанной на пространственном мышлении, анатомической обоснованности основных этапов хирургического вмешательства и анатомо-функциональной взаимосвязи структур, включение методов обучения с использованием музейных экспонатов представляется особенно перспективным. По данным отечественных и зарубежных исследований, активное использование предметно-пространственной среды (в том числе музейной) способствует закреплению морфологических образов, развитию аналитических и коммуникативных навыков, формированию рефлексии [5-7]. Более того, музейная педагогика может быть частью широкого образовательного процесса, направленного на гуманизацию и осмысленное самоопределение будущего врача [8]. В частности, музейная активность способствует развитию не только учебной, но и институциональной образовательной среды, формируя атмосферу открытости, профессионального диалога и поддерживающей культуры внутри кафедры и вуза в целом [9; 10]. Таким образом, актуальность обращения к музейной педагогике и технологиям образовательной поддержки в преподавании морфологических дисциплин обусловлена как внутренними запросами медицинского образования, так и практическими задачами подготовки врача в условиях технологической и этической сложности современной медицины [11; 12, с. 9–12; 13].

Актуальность настоящего исследования обусловлена разработкой авторами концептуальной модели музейно-образовательной среды, интегрированной в преподавание топографической анатомии и оперативной хирургии. Предлагаемая модель рассматривается как пространство профессионального самоопределения, формирования клинического мышления и гуманизации подготовки будущего врача. Такой подход позволяет соединить предметное освоение анатомических структур с внутренним формированием профессиональных ценностей, что соответствует требованиям ФГОС 3++ по направлению подготовки «Лечебное дело», «Педиатрия», включая развитие рефлексивных, коммуникативных и пациентоориентированных компетенций.

Особое внимание уделяется построению внешнего рефлексивного поля - среды, в которой студент осмысленно соотносит изучаемое с реальным контекстом будущей профессиональной деятельности [14-16]. В данном исследовании такую функцию выполняет музейно-педагогическая практика, развивающаяся как часть институциональной образовательной культуры медицинского университета.

Цель исследования. Оценка образовательного потенциала музейной среды в преподавании топографической анатомии и оперативной хирургии. В учебный процесс были интегрированы следующие форматы:

- интерактивные музейные занятия;

- проектная и исследовательская работа на базе коллекций анатомического музея;

- экскурсионно-аналитическая деятельность с последующим обсуждением.

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 168 студентов 2–3 курсов лечебного и педиатрического факультетов, проходящих обучение на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова». Все участники вовлекались в реализацию элементов музейной педагогики в рамках изучения дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия». Исследование охватывало один академический семестр. Для оценки восприятия музейных форматов и их влияния на мотивацию и учебную вовлеченность использовалась анкета, разработанная на платформе Google Forms. Анкетирование носило анонимный и добровольный характер. Вопросы анкеты включали как закрытые (с вариантами ответов), так и открытые (с возможностью свободного комментария) формы:

1. Вы впервые участвовали в музейной форме занятия? - Да / Нет

2. Насколько вам было интересно занятие в музейной среде? - 1 (неинтересно) – 5 (очень интересно)

3. Помогло ли занятие в музее лучше понять пространственные взаимоотношения анатомических структур? - 1 (совершенно не помогло) – 5 (значительно помогло)

4. Стало ли для вас более очевидным клиническое значение изучаемых объектов после музейного занятия? - 1 – 5

5. Чувствовали ли вы эмоциональное вовлечение/отклик в процессе изучения материала в музейной среде? - Да / Нет / Затрудняюсь ответить

6. Как вы оцените вклад музейного занятия в вашу профессиональную мотивацию? - 1 – 5

7. Насколько комфортно вы чувствовали себя при взаимодействии с преподавателем в музейном формате? - 1 – 5

8. Какие новые знания/навыки вы приобрели в результате данного занятия? - (Открытый вопрос) 9. Хотели бы вы, чтобы музейные форматы обучения применялись в других дисциплинах? - Да / Нет / Только в морфологических / Затрудняюсь ответить

10. Пожалуйста, опишите ваши впечатления и предложения по улучшению музейных занятий. - (Открытый вопрос)

Кроме того, проводились полуструктурированные интервью с преподавателями и студентами, непосредственно вовлеченными в проект. Интервью охватывали темы образовательного взаимодействия, личного восприятия музейной среды и ее влияния на профессиональное самоопределение. Обработка результатов анкетирования осуществлялась по методу частотного анализа ответов с представлением данных в виде процентных распределений. Открытые ответы анализировались по методу контент-анализа и тематического кодирования с выделением повторяющихся смысловых единиц. Для систематизации качественных данных использовалась программа MaxQDA. Результаты текущего контроля студентов (оценки за коллоквиумы и защита проектных заданий) сопоставлялись до и после внедрения музейных форматов.

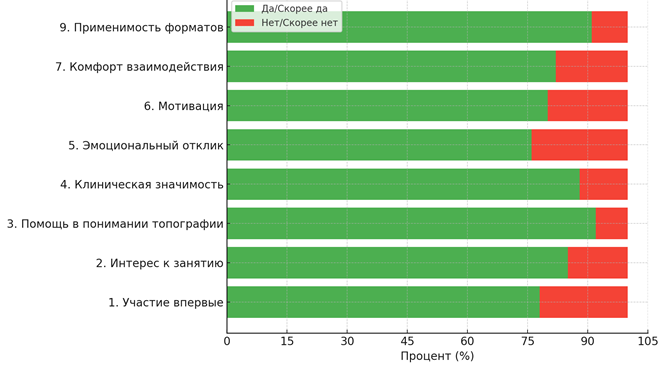

Результаты исследования и их обсуждение. Анкетирование 168 студентов 2–3 курсов лечебного и педиатрического факультетов, обучавшихся на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии, позволило получить обоснованную характеристику восприятия музейной педагогики как элемента учебного процесса и оценить ее образовательный эффект. Большинство респондентов (78%) впервые участвовали в занятиях, проведенных в музейной среде, что свидетельствует об инновационном характере внедренного формата и его значимой роли в модернизации морфологического образования. Высокий уровень интереса к занятию выразили 85% студентов, а 92% отметили, что музейный формат способствовал лучшему пониманию пространственных взаимосвязей между анатомическими структурами. Эти результаты подтверждают эффективность использования предметно-пространственной среды для развития пространственного и образного мышления - ключевых когнитивных навыков в морфологических дисциплинах.

Понимание клинической значимости изучаемых анатомических объектов стало более очевидным для 88% опрошенных, что отражает успешную трансляцию теоретических знаний в прикладной контекст. При этом 76% студентов отметили эмоциональное вовлечение в образовательный процесс, что подтверждает гуманизирующий потенциал музейной среды и ее роль в формировании эмпатии и профессиональной чувствительности.

Положительная динамика также наблюдается по вопросам, связанным с профессиональной мотивацией: 80% респондентов признали, что занятие способствовало осмыслению и укреплению их профессионального выбора. Кроме того, 82% студентов сообщили о высоком уровне комфорта и продуктивности взаимодействия с преподавателем в музейной среде, что может свидетельствовать о трансформации педагогического диалога и усилении субъектной позиции обучающегося.

Особого внимания заслуживает тот факт, что 91% респондентов выразили заинтересованность в использовании музейных форматов обучения и в других дисциплинах: гистологии, биологии, патологической анатомии, истории медицины. Это подчеркивает потенциал междисциплинарной интеграции и востребованность культурно ориентированных методов в медицинском образовании.

Качественный анализ ответов на открытые вопросы выявил несколько устойчивых тематических кластеров:

- усиление осознанности и глубины запоминания за счет визуального и эмоционального воздействия музейной среды;

- рост интереса к предмету и повышение уровня включенности;

- формирование чувства сопричастности к профессии через погружение в ее культурно-исторические основания;

- предложения по развитию формата - создание учебных мини-экспозиций, организация мастер-классов и подготовка аудиогидов силами студентов.

Дополнительно был проведен анализ академической успеваемости, согласно которому средний балл на коллоквиумах по темам, связанным с музейными занятиями, возрос на 0,4–0,6 балла по пятибалльной шкале по сравнению с результатами, полученными до внедрения инновации.

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что интеграция музейной педагогики в преподавание топографической анатомии и оперативной хирургии оказывает комплексное положительное воздействие: повышает учебную мотивацию, улучшает понимание пространственных и клинических аспектов материала, способствует эмоциональной вовлеченности и профессиональной идентификации обучающихся (рис.).

Средние значения оценки восприятия музейного занятия по ключевым параметрам (по шкале 1–5) студентами 2–3 курсов, обучающимися на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии

Источник: составлено авторами.

Заключение. Результаты внедрения музейной педагогики в преподавание топографической анатомии и оперативной хирургии свидетельствуют о ее высокой педагогической и образовательной ценности. Музейная среда проявила себя как полифункциональное образовательное пространство, способное интегрировать когнитивные, эмоциональные и ценностные аспекты подготовки будущего врача. Ее применение способствует формированию глубоких междисциплинарных связей, поддерживает развитие пространственного и клинического мышления, активизирует профессиональную рефлексию и этическое осознание.

Обобщенные данные анкетирования и наблюдений демонстрируют, что включение студентов в музейные форматы способствует не только лучшему пониманию анатомо-топографических структур, но и укреплению профессиональной идентичности через прикосновение к историко-культурному наследию медицины. Обучающиеся отмечают повышение осознанности, эмоционального отклика, интереса к предмету, а также - расширение горизонтов профессионального самоопределения.

С учетом полученных результатов музейная педагогика может быть рекомендована как устойчивый ресурс для развития морфологических дисциплин в медицинском образовании. Ее потенциал заключается в создании насыщенной образовательной среды, ориентированной на личностно-смысловое освоение учебного материала, гуманизацию подготовки врача и укрепление междисциплинарной связности.

Особую значимость в реализации подобных проектов приобретает сохранение и систематизация существующих музейных фондов, содержащих уникальные анатомические препараты, накопленные поколениями преподавателей. Их поддержание, а также регулярное пополнение новыми учебными объектами является неотъемлемой частью устойчивого развития анатомического образования и трансляции профессиональных традиций.