Введение

На сегодняшний день в сфере медицинского образования наиболее остро стоит проблема качества подготовки врачей хирургических специальностей. Это обусловлено тем, что, помимо теоретической подготовки, будущему хирургу перед непосредственным началом самостоятельной практической деятельности необходимо освоить широкий спектр мануальных навыков [1]. При этом отработка практических навыков в условиях операционной не представляется возможной по этическим и юридическим соображениям [2; 3]. Действующий на сегодняшний день Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС +++) по направлениям специалитета («Лечебное дело», «Педиатрия») включает в себя производственную практику хирургического профиля, направленную на формирование универсальных компетенций [4]. При этом практическое обучение студентов в хирургических отделениях зачастую ограничивается выполнением перевязок и назначений лечащего врача, в то время как посещение операционной, в том числе в качестве ассистента оперирующего хирурга, затруднено в связи с санитарно-эпидемиологическими и этическими нормами. Вдобавок теоретической подготовки и формируемых на семинарских занятиях универсальных компетенций не всегда бывает достаточно для принятия решения студентами о специализации в хирургических направлениях. В этой связи целесообразным является внедрение в обучение в медицинском университете методов формирования профессиональных компетенций хирургической направленности. В Сеченовском университете, в качестве одного из таких методов, успешно реализуются дополнительные программы подготовки (ДПП) для студентов. Рабочая программа дисциплины таких ДПП на кафедре хирургии Института клинической медицины (ИКМ) имени Н.В. Склифосовского Сеченовского университета обязательно включает в себя теоретическую часть, отработку мануальных навыков, а также зачетное занятие. По завершении курса студентам выдается сертификат о повышении квалификации установленного образца. Такой подход может улучшить качество обучения студентов и создает фундамент для формирования приверженности студентов к хирургии.

Цель исследования: улучшить результаты освоения практических навыков студентами медицинского университета.

Материалы и методы исследования

В период с 2022 по 2024 год на кафедре хирургии ИКМ имени Н.В. Склифосовского Сеченовского университета прошли обучение 5824 студента по дисциплинам: общая хирургия, хирургические болезни, факультетская хирургия. Из них, в рамках реализации дополнительных программ подготовки (ДПП) по темам «амбулаторная колопроктология», «колоректальный рак», «лазеры в хирургии», «лапароскопическая ассистенция», «основы современной эндоскопии», «хирургическая лучевая диагностика», «электрохирургия», обучение прошли 826 студентов. Набор в проспективное исследование осуществлялся в две группы: в 1-ю группу вошли студенты, регулярно (1 раз в 2 недели) осваивавшие практические навыки в рамках ДПП по темам «колоректальный рак» и «лапароскопическая ассистенция» (группа с регулярными тренировками – РТ); во 2-ю группу вошли студенты, которые отрабатывали практические навыки в течение одного учебного занятия в рамках консультации перед экзаменом (группа с разовой консультацией – РК). Окончательная выборка студентов составила 92 человека – 46 студентов в группе РТ и 46 студентов в группе РК. Наглядно дизайн исследования представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Дизайн исследования

Источник: составлено авторами.

Эффективность подготовки оценивалась во время проведения экзамена (практической части) по соответствующей дисциплине. Критериями эффективности (конечными точками исследования) были:

1) качество формирования лапароскопического узла на тренажере – оценивалось по признаку надежности фиксации первого узла: узел считался качественным, если он был правильно сформирован и надёжно дотянут, не развязывался и обеспечивал фиксацию тканей без смещения при минимальном натяжении. В случае развязывания или неполной фиксации узел классифицировался как некачественный (технически неправильный);

2) скорость формирования лапароскопических узлов на тренажере – оценивалась путем подсчета количества сформированных узлов за 5 минут;

3) качество формирования межкишечного анастомоза по 5-балльной шкале (по типу «конец-в-конец» и «бок-в-бок» - вид анастомоза определялся случайным образом) на биологическом материале. Качество анастомоза оценивалось по следующим критериям, каждому из которых присваивался 1 балл: герметичность (оценивалась путем проведения воздушной пробы, равномерность наложения швов, точное сопоставление слоев и краев кишки, соразмерность просвета, минимальное травмирование тканей);

4) скорость формирования межкишечного анастомоза в минутах.

Кроме того, анализировались субъективные критерии эффективности подготовки студентов путем анкетирования: удовлетворенность обучением после цикла по 10-балльной шкале, факт продолжения обучения по программам ординатуры по хирургическим специальностям (общая хирургия, детская хирургия, колопроктология, урология, детская урология, акушерство и гинекология, сердечно-сосудистая хирургия).

На рисунке 2 представлен процесс отработки практических навыков студентами.

Рис. 2. Отработка практических навыков в рамках проведения ДПП: А, Б – отработка базовых лапароскопических навыков; В, Г – отработка навыков формирования межкишечных анастомозов

Примечание: фотографии из личного архива авторов.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета IBM SPSS Statistics v.26 (разработчик - IBM Corporation). Статистическая гипотеза считалось значимой при значении p<0,05. Нормальность распределения количественных показателей осуществлялась с помощью теста Колмогорова-Смирнова. Все количественные показатели в исследовании имели распределение, отличное от нормального, поэтому описывались с помощью значений медианы и межквартильного размаха (IQR). Для сравнения количественных переменных между двумя независимыми группами использовался U-критерий Манна–Уитни. Категориальные переменные описывались в виде абсолютных значений и долей (%). Для сравнения категориальных признаков между группами использовались методы таблиц сопряжённости с применением критерия χ² Пирсона, рассчитывался точный критерий Фишера. Межгрупповые различия количественных и категориальных признаков оценивались методом однофакторного анализа, рассчитывались отношения шансов (ОШ) с определением 95% доверительных интервалов (ДИ).

Результаты исследования и их обсуждение

При сравнении групп РТ и РК, в зависимости от пола, направления подготовки, дисциплины и года обучения, статистически значимых различий получено не было. Характеристика студентов, включенных в исследование, представлена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика студентов, включенных в исследование

|

Показатель |

РТ |

РК |

p-значение |

ОШ (95% ДИ) |

|

Пол: Ж, абс. (%) |

23 (50.0%) |

20 (43.5%) |

0,676 |

1,30 (0,57–2,95) |

|

Пол: М, абс. (%) |

23 (50.0%) |

26 (56.5%) |

0,676 |

0,77 (0,34–1,75) |

|

Курс: 4, абс. (%) |

35 (76.1%) |

33 (71.7%) |

0,812 |

1,25 (0,49–3,19) |

|

Курс: 3, абс. (%) |

11 (23.9%) |

13 (28.3%) |

0,812 |

0,80 (0,31–2,03) |

|

Хирургические болезни, педиатрический факультет, абс. (%) |

21 (45.7%) |

17 (37.0%) |

0,525 |

1,43 (0,62–3,30) |

|

Общая хирургия, лечебный факультет, абс. (%) |

11 (23.9%) |

13 (28.3%) |

0,812 |

0,80 (0,31–2,03) |

|

Факультетская хирургия, лечебный факультет, абс. (%) |

14 (30.4%) |

16 (34.8%) |

0,824 |

0,82 (0,34–1,96) |

Примечание: РТ – группа студентов, проходивших регулярную тренировку; РК – группа студентов, получивших разовую консультацию.

Источник: таблица составлена на основе собственных результатов исследования.

В таблице 2 представлено сравнение результатов обучения на кафедре хирургии, в зависимости от группы.

Таблица 2

Сравнение результатов обучения

|

Показатель |

РТ |

РК |

p-значение |

ОШ (95% ДИ) |

|

|

Количество узлов за 5 минут, Me [IQR] |

13,0 [12,0-14,0] |

4,5 [3,0-5,0] |

<0,001* |

9,1 (3,72-21,23) |

|

|

Правильное формирование лапароскопического узла, абс. (%) |

46 (100,0) |

22 (45,7) |

<0,001* |

11,3 (6,41-19,0) |

|

|

Качество анастомоза по 5-балльной шкале, Me [IQR] |

4,0 [3,0-5,0] |

2,0 [1,0-3,0] |

0,01* |

5,6 (2,23-14,0) |

|

|

Скорость формирования анастомоза в минутах, Me [IQR] |

29,0 [28,0-32,0] |

66,0 [58,0-71,75] |

0,003* |

8,6 (1,62-17,51) |

|

|

Тип анастомоза, абс. (%) |

бок-в-бок |

28 (60,9) |

27 (58,7) |

0,10 |

2,21 (0,96-5,09) |

|

конец-в-конец |

18 (39,1) |

19 (41,3) |

|||

|

Удовлетворенность обучением по 10-балльной шкале, Me [IQR] |

9,0 [8,0-10,0] |

6,0 [6,0-7,0] |

<0,001* |

4,9 (1,71-44,54) |

|

|

Поступили в ординатуру по хирургической специальности, абс. (%) |

37 (80,4) |

14 (30,4) |

<0,001* |

9,40 (3,59–24,59) |

|

Примечание: * - различия показателей статистически значимы (p<0,05). РТ – группа студентов, проходивших регулярную тренировку; РК – группа студентов, получивших разовую консультацию.

Источник: таблица составлена на основе собственных результатов исследования.

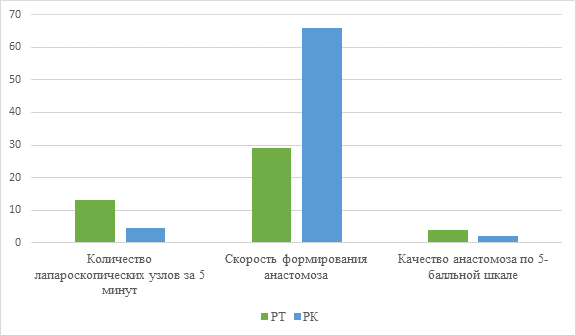

Качество выполнения лапароскопических узлов значительно различалось между группами: в группе РТ правильное формирование лапароскопических узлов наблюдалось у 100% студентов, тогда как в группе РК - только в 45,7% наблюдений (p<0,001; ОШ 11,3; 95% ДИ 6,4-19,0). Медиана количества лапароскопических узлов за 5 минут в группе РТ составила 13,0 [12,0-14,0] и была почти в 3 раза больше, чем в группе РК – 4,5 [3,0-5,0], различия были достоверными (p<0,001). При сравнении типов межкишечных анастомозов («бок-в-бок» и «конец-в-конец» - тип анастомоза на экзамене определялся случайным образом) статистически значимых различий между группами выявлено не было (p=0,10). Качество формирования межкишечных анастомозов оценивалось по пятибалльной шкале: медианное значение в группе РТ составило 4,0 [3,0-5,0], в группе РК - 2,0 [1,0-3,0], получена статистически значимая разница (p=0,01; ОШ 5,6; 95% ДИ 2,2-14,0). Скорость формирования анастомоза была значительно выше в группе РТ: медиана 29,0 [28,0-32,0] мин., против 66,0 [58,0-71,75] мин. в группе 2 (p=0,003). Результаты сравнения между группами по основным показателям наглядно представлены на рисунке 3. Уровень удовлетворенности обучением по десятибалльной шкале был достоверно выше у студентов из группы РТ: медиана 9,0 [8,0-10,0] по сравнению с 6,0 [6,0–7,0] в группе РК (p<0,001). При этом стоит отметить, что 37 (80,4%) студентов из группы РТ продолжили свое обучение в рамках хирургических специальностей в дальнейшем, в то время как только 14 студентов (30,4%) из группы РК поступили на хирургические направления подготовки по программам ординатуры, разница также была достоверной (p<0,001; ОШ 9,4; 95% ДИ 3,59-24,59).

Рис. 3. Сравнение практической подготовки студентов, в зависимости от группы, по ключевым показателям: ось Х – сравниваемые показатели, ось Y – медиана, РТ – группа студентов, проходивших регулярную тренировку; РК – группа студентов, получивших разовую консультацию

Источник: составлено авторами.

Проблема подготовки хирургических кадров является актуальной не только в России и странах постсоветского пространства, но и во всем мире. Еще в конце прошлого века R.W. Schwartz и соавт. заявляли о необходимости введения «субординатуры» по хирургии на последнем году обучения в медицинском университете и стажировок в профильных отделениях с целью получения не только теоретических, но и практико-ориентированных знаний [5].

Программы, схожие с проводимыми в Сеченовском университете ДПП, реализуются в Великобритании и Ирландии в формате курса базовых хирургических навыков для студентов (надевание стерильного костюма, работа с хирургическими инструментами, формирование узлов и швов). Программа таких курсов состоит из просмотра видеоматериала, демонстрирующего правильную технику выполнения манипуляции, и из практической отработки навыка с обратной связью от преподавателя [6]. Однако недостатком таких курсов является их малая продолжительность – 1-2 практических занятия.

По данным исследователей из Великобритании, медицинские университеты не обеспечивают достаточной подготовки по базовым хирургическим навыкам. При этом авторами было проведено сравнение между группами студентов в зависимости от того, занимались ли они в студенческом научном кружке по хирургии или нет. Было установлено, что правильное формирование хирургического узла освоили только 17% студентов, которые не являлись членами кружка, в то время как 64% студентов, посещавших кружок, успешно справились с манипуляцией (p=0,001) [7]. Подобная закономерность была продемонстрирована и в настоящем исследовании, где студенты из группы РТ продемонстрировали правильную технику формирования лапароскопического узла в 100% наблюдений, против только 46% в группе РК (p<0,001).

Критически важным событием в области медицинского образования стала пандемия COVID-19. Студенты медицинских университетов, проходивших обучение на клинических кафедрах, столкнулись с невозможностью получения практических навыков в связи с эпидемиологической обстановкой, а на первый план среди методов обучения вышел дистанционный формат [8]. Обзорная статья L. Zhu и соавт. посвящена анализу эффективности комбинированного подхода к обучению студентов базовым хирургическим навыкам, такой подход включает: лекции (с применением дистанционного формата), обучение в малых группах и тренировки мануальных навыков в симуляционном центре. Авторы пришли к выводу, что комбинированный формат обучения с отработкой практических манипуляций имеет преимущество над каждым отдельно взятым методом обучения [8].

На сегодняшний день в мировой литературе опубликовано множество исследований, посвященных подготовке врачей хирургических специальностей [1-3]. Об эффективности мастер-классов в рамках профессиональной ориентации и формирования приверженности студентов медицинского университета к хирургии сообщали в своем исследовании H.S. Seo и соавт. [9]. Авторы статьи провели интенсивный однодневный курс с отработкой мануальных навыков (в т.ч. формирование хирургических узлов, лапароскопические манипуляции) в симуляционном центре и посещением операционной с целью наглядной практической демонстрации необходимости тренировок. В исследование был включен 91 студент, первичной конечной точкой исследования была заинтересованность студентов в подаче документов для поступления в хирургическую резидентуру (оценивалась посредством анкетирования до и после мастер-класса). В ходе исследования авторы выяснили, что до прохождения интенсивного курса только 56% респондентов были заинтересованы в продолжении обучения по направлениям хирургии, в то время как после мастер-класса таких студентов был 81% [9]. Приведенные данные согласуются с полученными в ходе настоящего исследования результатами – после прохождения курсов ДПП 80% студентов поступили в ординатуру по хирургическим специальностям, в отличие от группы студентов, получивших разовые консультации, где решивших продолжить обучение по хирургии было только 30%.

В систематическом обзоре за авторством D.J. Scott отмечается важность применения специализированных валидированных тренажеров, симулирующих реальные хирургические вмешательства, для обучения резидентов в хирургии [10]. Автор отмечает, что, по данным исследований, резиденты, прошедшие обучение в симуляционном центре, быстрее выполняют операции и совершают в 6 раз меньше ошибок (по критериям программного обеспечения тренажера) по сравнению с резидентами, которые не проходили курс обучения на тренажерах [10]. В настоящем исследовании оценивались результаты обучения базовым хирургическим навыкам, тем не менее полученные результаты подтверждаются литературными данными: медиана количества завязанных за 5 минут узлов была почти в 3 раза больше в группе РТ, чем в группе РК, а медиана скорости формирования межкишечного анастомоза была меньше чем в 2 раза.

В условиях нехватки медицинских специалистов во всем мире краеугольным камнем остается вопрос уверенности молодых специалистов в своих знаниях и навыках после окончания обучения в медицинском вузе. Этот факт в том числе является препятствием для выпускников медицинских вузов при выборе хирургической специальности в траектории последипломного высшего профессионального образования. По данным исследования M. Eddama и соавт., включавшего 17 резидентов 1-го года и 3 студентов последнего года обучения, все респонденты отмечали низкий уровень уверенности владения базовыми хирургическими навыками [11]. После прохождения 4-недельного курса по хирургии с отработкой мануальных навыков уверенность в среднем выросла на 1,5 балла по 5-балльной шкале (p<0,001), к тому же отмечался высокий уровень удовлетворенности обучением [11]. Положительный эффект от курсов практической направленности отмечался и по данным других исследований [12-14]. В настоящем исследовании также был зарегистрирован высокий уровень удовлетворенности от обучения в группе РТ с медианой 9 баллов по 10-балльной шкале против 6 баллов из группы РК (p<0,001; ОШ 9,4; 95% ДИ 3,6-24,6). Высокий уровень удовлетворенности практическим обучением отмечается и в исследовании А.В. Климакова и соавт. [15].

Заключение

Таким образом, внедрение дополнительных программ подготовки студентов по хирургии в условиях специализированного симуляционного центра даже в течение одного учебного года достоверно повышает уровень освоения базовых хирургических навыков, что подтверждается увеличением количества правильно сформированных лапароскопических узлов за фиксированное время, увеличением скорости и качества формирования межкишечных анастомозов. Кроме того, студенты, проходившие регулярную подготовку, продемонстрировали более высокую удовлетворенность от курса хирургии и в дальнейшем чаще выбирали хирургические специальности для продолжения обучения.