Введение

Распространенность врожденных пороков развития позвонков составляет от 0,5 до 1 случая на 1000 новорожденных [1]. В структуре врожденных деформаций позвоночника отмечается небольшая группа пациентов, для которых характерно преобладание локального кифотического компонента искривления с дальнейшим прогрессированием в процессе роста ребенка [2; 3]. Кифозогенные врожденные аномалии развития позвоночника включают нарушения формирования, сегментации передних отделов тел позвонков, а также смешанные типы пороков [2; 4; 5]. Вариант врожденных кифозогенных аномалий развития позвонков встречается во всех отделах позвоночника, однако локализация в зоне грудопоясничного перехода наблюдается наиболее часто и является наиболее значимой с клинической точки зрения [2; 4]. Важность и актуальность врожденных деформаций в зоне грудопоясничного перехода обусловлена тем, что нередко они сопровождаются вертебро-медуллярным конфликтом, который приводит к возникновению очаговой неврологической симптоматики. Согласно классификации Winter с соавторами, врождённый кифоз может быть обусловлен нарушением формирования позвонков – I тип, изолированным нарушением сегментации передних отделов тел позвонков - II тип, а также смешанным вариантом порока развития, нарушением сегментации и формирования позвонков - III тип [6; 7]. Важно отметить, что в случае пороков II типа нарушение сегментации может быть представлено костным сращением позвонков уже с момента рождения ребенка. Однако встречаются варианты нарушения сегментации, представленные хрящевой тканью, которая постепенно оссифицируется в процессе развития ребенка и приводит к усугублению деформации [4; 5]. В такой ситуации важна диагностика патологических изменений развития в раннем возрасте ребенка, так как рентгенологические исследование будет неинформативно и станет очевидным лишь в процессе динамического наблюдения.

Злокачественность естественного течения кифозогенных пороков развития позвонков является доказанной, так средний темп прогрессирования деформации в процессе роста ребенка составляет 4-7° в год, что приводит к развитию деформации 27-44° уже в течение 5-7 лет наблюдения [8-10].

Деформации позвоночника, обусловленные локальным кифозом, нередко сопровождаются формированием вертебро-медулярного конфликта [11-13]. Патогенез приобретенных неврологических расстройств заключается в сдавлении спинного мозга костными структурами тел позвонков, его натяжением в результате прогрессирования деформации и, как следствие, нарушении его кровоснабжения [14; 15]. Жалобы на боли в спине отмечаются у 36% пациентов в препубертатном и пубертатном периоде (12-15 лет) и обусловлены активным костным ростом (бурным прогрессированием деформации), а также перегрузочными миофасцитами и вторичными дегенеративными изменениями в позвоночнике [2; 16].

Общепринята позиция о неэффективности консервативных способов лечения у пациентов с рассматриваемым вариантом аномалии развития позвоночника [4; 17; 18]. Хирургическое лечение врожденных кифозов у пациентов детского возраста включает применение дорсального и/или комбинированного доступов, которые используются в зависимости от тяжести и типа деформации. Дорсальный подход заключается в расширенном заднем доступе к позвоночнику, где выполняется остеотомия позвоночного столба в зоне порока 360° и коррекция деформации транспедикулярной металлоконструкцией. Этот метод применяется для коррекции умеренных угловых деформаций, а также обеспечивает достаточную стабилизацию позвоночного столба.

Дорсальный доступ не всегда позволяет в полной мере визуализировать передние костные структуры, а также в полной мере выполнить запланированные манипуляции на передней колонне позвоночника, что может приводить к недостаточной коррекции искривления в тяжелых случаях [19-21]. При этом необходимо отметить, что использование изолированного дорсального подхода сопряжено с травматичностью хирургического вмешательства и возможным усугублением неврологических нарушений.

Комбинированный подход, включающий задний и передний доступ, используется при тяжелых деформациях. Он позволяет устранить структурные дефекты передней колонны позвоночника посредством переднезадней фиксации, что значительно снижает риск прогрессирования деформации и обеспечивает более эффективную коррекцию. К преимуществам комбинированного подхода можно отнести возможность полной коррекции сложных деформаций, улучшение биомеханической стабильности позвоночника. Тем не менее недостатки этого метода включают его высокую техническую сложность, увеличение длительности хирургического вмешательства, больший объем интраоперационной кровопотери [22; 23]. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что при выраженных кифотических деформациях позвоночника возникают технические сложности, связанные с удалением аномально развитых позвонков на вершине искривления из переднебокового доступа в связи с выраженным кифотическим компонентом искривления, особенно если угол кифоза превышает 70°. В связи с этим выбор хирургического метода лечения определяется возрастом пациента, вариантом деформации, а также наличием сопутствующей патологии.

К эффективному способу хирургического лечения пациентов с локальным врожденным кифозом в настоящее время можно отнести клиновидную вертебротомию на вершине деформации, с последующей коррекцией врожденного искривления многоопорной транспедикулярной металлоконструкцией и стабилизацией достигнутого результата в сочетании со спондилодезом.

Редкость рассматриваемой патологии обуславливает сохраняющуюся актуальность и значимость выбора оптимальных сроков и подходов к хирургическому лечению.

В исследовании приведен анализ результатов хирургического лечения пациентов с врожденными аномалиями развития позвонков на фоне нарушения сегментации передних отделов позвонков, смешанных аномалий (нарушений сегментации и формирования позвонков), приводящих к кифозу грудопоясничного отдела позвоночника (II, III тип по WinterR.B.).

Цель – провести анализ результатов хирургического лечения пациентов детского возраста с кифозогенными вариантами аномалий развития позвонков в зоне грудопоясничного перехода.

Материалы и методы исследования

Дизайн работы: моноцентровой, ретроспективный анализ серии клинических наблюдений. Уровень доказательности V C.

В работе авторами проанализированы клинические данные, результаты лучевых исследований и хирургического лечения 20 пациентов в возрасте от 2 до 17 лет включительно с врожденной деформацией позвоночника с выраженным кифотическим компонентом искривления. У пациентов, включенных в исследование, порок локализовался в грудопоясничном отделе позвоночника (от Th8 до L3 позвонков). Кифотическая деформация была обусловлена изолированным нарушением сегментации передних отделов тел позвонков (II тип по Winter R.B.), а также смешанным вариантом порока развития, нарушением сегментации и формирования позвонков (III тип по Winter R.B.).

Исследование прошло экспертизу в этическом комитете ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» Минздрава России (протокол №20-3 от 20.11.2020).

Информированное согласие на публикацию: пациенты (в случае достижения на момент исследования 15 лет)/законные представители подписывали информированное добровольное согласие на обследование, участие в научном исследовании и публикацию данных.

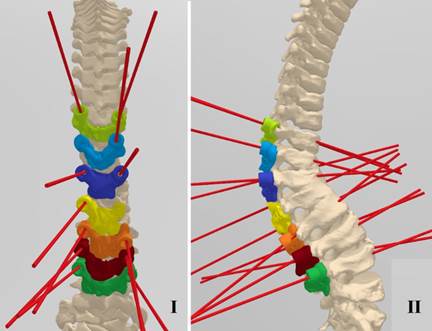

Всем пациентам выполняли предоперационные рентгенограммы позвоночника в прямой и боковой проекции, МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника с целью исключения интраканальной патологии. Для детальной оценки характера врожденного порока развития позвоночника, расчета объемных показателей легких пациентам выполняли мультиспиральную компьютерную томографию (далее - МСКТ). МСКТ проводили на мультидетекторном томографе фирмы Philips medical systems (Cliveland) inc. Модель 595 Minen Rq. На основании данных, полученных в процессе проведения МСКТ, осуществляли планирование хирургического вмешательства. При оценке размеров костных структур позвонков в зоне деформации определяли наличие возможности постановки опорных элементов металлоконструкции. Выполняли прототипирование деформированного отдела позвоночника и компьютерное моделирование индивидуальных интраоперационных шаблонов-направителей для транспедикулярных винтов конструкции (рис. 1). На 3D-принтере осуществляли изготовление запланированных шаблонов-направителей, которые в последующем использовали в ходе операции с целью корректного формирования транспедикулярных костных каналов.

Рис. 1. Пациент А.А., 6 лет, врожденный сколиоз при нарушении сегментации передних поверхностей тел позвонков. Предоперационное моделирование индивидуальных шаблонов направителей на основании данных МСКТ. Обозначения: I – вид сзади; II – вид сбоку

Источник: составлено авторами.

Протокол исследования содержал критерии включения: наличие данных рентгенологических исследований; наличие медицинской документации, отражающей клиническую информацию о пациенте; грудопоясничная локализация порока от Th8 до L3 позвонков; наличие выраженного кифотического компонента деформации. У всех пациентов, включенных в работу, присутствовал субклинический неврологический дефицит (табл. 1). При выраженном кифозе неврологический дефицит был представлен нижним парапарезом, нейрогенным мочевым пузырем, констипацией.

Таблица 1

Характеристика предоперационного неврологического статуса у пациентов, включенных в исследование

|

Пациент №/возраст |

Методы оценки: соматосенсорные вызванные потенциалы на стимуляцию большеберцового нерва с двух сторон; моторные вызванные потенциалы при транскраниальной магнитной стимуляции прямой мышцы бедра, передней большеберцовой мышцы, мышцы, отводящей большой палец стопы |

|

1/14 лет |

Признаки легко выраженного снижения проведения по пирамидным путям спинного мозга к левой нижней конечности. Признаки снижения функциональной активности корешков спинного мозга на уровне поясничного утолщения слева |

|

2/11 лет |

Признаков поражения сенсорных и моторных волокон периферических нервов нижних конечностей не выявлено. Признаков поражения корешков, мотонейронов передних рогов спинного мозга на уровне L2-S2 с обеих сторон не выявлено |

|

3/17 лет |

По данным соматосенсорных вызванных потенциалов на стимуляцию большеберцового нерва с двух сторон выявлены признаки снижения проведения афферентации по проводящим путям спинного мозга от нижних конечностей, хуже слева. По данным транскраниальной магнитной стимуляции, признаков замедления проведения по пирамидным путям спинного мозга к нижним конечностям с обеих сторон не выявлено |

|

4/5 лет |

Признаки умеренно выраженного хронического поражения на уровне двигательных корешков L4-L5 сегментов спинного мозга с двух сторон. Функциональная активность коротких мышц, разгибающих пальцы стопы, с обеих сторон снижена в умеренной степени. Признаки супрасегментарных нарушений контроля мышечной активности нижних конечностей с обеих сторон |

|

5/8 лет |

Признаки легко выраженного снижения проведения по пирамидным путям спинного мозга к левой нижней конечности. Признаки снижения функциональной активности корешков спинного мозга на уровне поясничного утолщения слева |

|

6/7 лет |

Признаки умеренных супрасегментарных нарушений контроля двигательной активности мышц нижних конечностей со снижением сегментарной возбудимости мотонейронов спинного мозга (по данным Н-рефлекса). При определении вызванной активности в зоне иннервации малоберцового нерва выявлено умеренное снижение активности с икроножной мышцы слева. Признаки снижения произвольной сократительной способности мышц голени с обеих сторон в легкой степени, мышц стопы с обеих сторон в умеренной степени |

|

7/5 лет |

Признаки легко выраженного хронического поражения на уровне двигательных корешков L4-S1 сегментов спинного мозга с двух сторон, в большей степени слева. Двустороннее легкое снижение функциональной активности коротких мышц-разгибателей пальцев стопы. Признаки супрасегментарных нарушений контроля мышечной активности нижних конечностей с обеих сторон |

|

8/7 лет |

Признаки легко выраженного снижения проведения по пирамидным путям спинного мозга к левой нижней конечности. Признаки снижения функциональной активности корешков спинного мозга на уровне поясничного утолщения слева |

|

П |

Признаки легко выраженного замедления проведения афферентации по проводящим путям спинного мозга от левой нижней конечности. Признаки легко выраженного замедления проведения по пирамидным путям спинного мозга к левой нижней конечности |

|

10/13 лет |

Признаки радикулопатии L5 справа аксонально-демиелинизирующего характера, со снижением СПИ по сенсорным и моторным корешкам до 41-42 м/с (при норме > 48 м/с), снижением функциональной активности коротких мышц-разгибателей пальцев стопы в легко выраженной степени (на 32%) и снижением сенсорного ответа в зоне иннервации малоберцового нерва (L5) справа в умеренно выраженной степени (ганглионарный-постганглионарный уровень) |

|

11/9 лет |

Признаки легко выраженного замедления проведения афферентации по проводящим путям спинного мозга от левой нижней конечности. Признаки легко выраженного замедления проведения по пирамидным путям спинного мозга к левой нижней конечности |

|

12/9 лет |

Признаки нарушения проведения в виде: замедления проведения афферентации по проводящим путям спинного мозга от правой нижней конечности легкой степени; усиления проведения афферентации по проводящим путям спинного мозга от левой нижней конечности; признаки значительно выраженного снижения функциональной активности нейронов спинного мозга на уровне поясничного утолщения с обеих сторон, с акцентом справа, аксонального характера. Признаки замедления проведения по пирамидным путям спинного мозга к нижним конечностям с обеих сторон, преимущественно к правой стопе |

|

13/3 года |

Признаки легко выраженного хронического поражения на уровне двигательных корешков L4-S1 сегментов спинного мозга с двух сторон, в большей степени слева. Функциональная активность мышц стопы с обеих сторон снижена в легкой степени. Признаки супрасегментарных нарушений контроля мышечной активности нижних конечностей с обеих сторон |

|

14/6 лет |

Признаки легко выраженного хронического поражения на уровне двигательных корешков L4-S1 сегментов спинного мозга с двух сторон, в большей степени слева. Двустороннее снижение функциональной активности мышц стопы легкой степени. Признаки супрасегментарных нарушений контроля мышечной активности нижних конечностей с двух сторон |

|

15/3 года |

Признаки легко выраженного хронического поражения на уровне двигательных корешков L4-S1 сегментов спинного мозга с двух сторон, в большей степени слева. Двустороннее снижение функциональной активности мышц стопы легкой степени. Признаки супрасегментарных нарушений контроля мышечной активности нижних конечностей с обеих сторон. |

|

16/13 лет |

Признаки умеренных супрасегментарных нарушений контроля двигательной активности мышц нижних конечностей со снижением сегментарной возбудимости мотонейронов спинного мозга (по данным Н-рефлекса). Функциональная активность прямой мышцы бедра справа снижена в умеренной степени (по данным вызванных М-ответов). Признаки умеренного снижения произвольной сократительной активности мышц нижних конечностей с двух сторон |

|

17/7 лет |

Признаки легко выраженного снижения проведения по пирамидным путям спинного мозга к левой нижней конечности. Признаки снижения функциональной активности корешков спинного мозга на уровне поясничного утолщения слева |

|

18/15 лет |

Признаки умеренных супрасегментарных нарушений контроля двигательной активности мышц нижних конечностей с обеих сторон без снижения вызванной мышечной активности. Признаки умеренного снижения произвольной сократительной способности исследованных мышц нижних конечностей с обеих сторон |

|

19/16 лет |

Косвенные признаки дисфункции корешков L5-S1 с обеих сторон, S > D. Признаки супрасегментарных нарушений в мышцах нижних конечностей с обеих сторон |

|

20/12 лет |

Признаки легко выраженного замедления проведения афферентации по проводящим путям спинного мозга от левой нижней конечности. Признаки легко выраженного замедления проведения по пирамидным путям спинного мозга к левой нижней конечности |

Источник: составлено авторами.

Критериями исключения являлись: кифотические деформации, обусловленные спинномозговыми грыжами; наличие тяжелой соматической патологии; сегментарная спинальная дисгенезия.

Для анализа полученных данных авторы применяли непараметрические методы математической статистики. Анализировали распределение полученных данных. Наличие/отсутствие достоверной разницы показателей в процессе лечения пациентов определяли с помощью теста Уилкоксона. Различия считались статистически значимыми при уровне двусторонней значимости p˂0,05. Статистическую обработку данных выполняли с помощью программного обеспечения Wolfram Mathematica 11.0 и GraphPad Prism 9.5.0.

Результаты исследования и их обсуждение

Демографический состав пациентов, включенных в исследование, составил 8 мальчиков и 12 девочек. Медианный (далее - Me) возраст пациентов составил 92 месяца IQR – 45 (табл. 2).

Таблица 2

Возрастные характеристики пациентов, включенных в исследование

|

Медиана |

1 квартиль |

3 квартиль |

Min |

Max |

Стандартное отклонение |

|

92 |

69 |

124 |

28 |

191 |

45 |

Источник: составлено авторами.

При анализе полученных данных авторами установлено, что значения во всех выборках имеют отличное от нормального распределение. Для анализа статистических различий между данными в выборках применялся тест Уилкоксона, так как обе выборки являются зависимыми. Уровень значимости принимали равным 0.05.

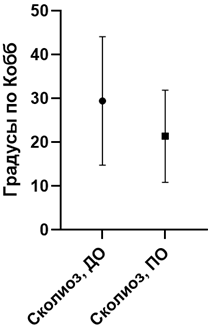

Me сколиотического компонента деформации у пациентов, включенных в исследование, до операции - 24,5 IQR 14,7 (min 10, max 59), после операции Me - 18,5 IQR 10,5. Таким образом, процент коррекции составил 24,5% (табл. 3).

Таблица 3

Характеристика величины сколиотического компонента деформации

|

|

Медиана |

1 квартиль |

3 квартиль |

Стандартное отклонение |

p |

|

До операции (ДО) |

24,5 |

20,0 |

35,0 |

14,7 |

0,0013 |

|

После операции (ПО) |

18,5 |

12,7 |

28,7 |

10,5 |

Источник: составлено авторами.

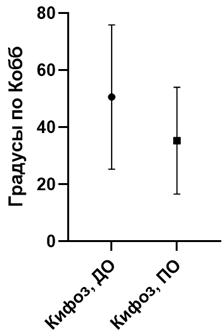

Me кифотического компонента деформации у пациентов, включенных в исследование, до операции составил 41,5 IQR 25,3 (min 30, max 110), после операции Me - 26,5 IQR 18,7. Таким образом, процент коррекции составил 36,1% (табл. 4).

Таблица 4

Характеристика величины кифотического компонента деформации

|

|

Медиана |

1 квартиль |

3 квартиль |

Стандартное отклонение |

p |

|

До операции (ДО) |

41,5 |

35,0 |

65,7 |

25,3 |

0,0173 |

|

После операции (ПО) |

26,5 |

17 |

50,25 |

18,7 |

Источник: составлено авторами.

Полученные данные демонстрируют статистически значимые различия показателей сколиотического и кифотического компонентов деформации в процессе лечения (табл. 3, 4).

Несегментированный стержень передних отделов костных структур позвонков, включающий минимум два позвонка, обуславливает развитие локального кифоза в 20°, а сопутствующий локальный сколиотический компонент деформации составляет 40° (рис. 2, 3).

Рис. 2. Пациент Т.С. 14 лет. Диагноз: врожденный кифосколиоз на фоне нарушения сегментации тел L1-L2 позвонков. I - рентгенограмма грудного и поясничного отделов позвоночника стоя в прямой проекции. II - рентгенограмма грудного и поясничного отделов позвоночника стоя в боковой проекции. III - МСКТ 3D-реконструкция грудного и поясничного отделов позвоночника. IV – МСКТ в режиме MPR нарушение сегментации тел L1-L2 позвонков, изображение во фронтальной плоскости. V - МСКТ в режиме MPR нарушение сегментации тел L1-L2 позвонков, изображение в сагиттальной плоскости

Источник: составлено авторами.

Рис. 3. Пациент С.Т. 13 лет. Диагноз: врожденный кифосколиоз на фоне нарушения сегментации тел Th11-L1 позвонков и формирования Th12 позвонка. I - рентгенограмма грудного и поясничного отделов позвоночника стоя в прямой проекции. II - рентгенограмма грудного и поясничного отделов позвоночника стоя в боковой проекции. III - МСКТ

3D-реконструкция грудного и поясничного отделов позвоночника. IV – МСКТ в режиме MPR нарушение сегментации и формирования тел L1-L2 позвонков, изображение во фронтальной плоскости. V - МСКТ в режиме MPR нарушение сегментации и формирования тел L1-L2 позвонков, изображение в сагиттальной плоскости

Источник: составлено авторами.

Динамика изменения сколиотического и кифотического компонентов деформации в процессе хирургического лечения отражена на рисунке 4.

|

|

|

Рис. 4. А - гистограмма, отражающая изменение сколиотического компонента деформации в процессе хирургического лечения. Б - гистограмма, отражающая изменение кифотического компонента деформации в процессе хирургического лечения

*ДО – до операции; ПО – после операции

Источник: составлено авторами.

Исходя из представленных на рисунке 4 данных, можно заключить, что процент коррекции сколиотического компонента деформации составил 24,5%, коррекция кифоза составила 36,1%. Важно отметить, что вмешательство первостепенно направлено на стабилизацию течения патологической врожденной деформации позвоночника путем выполнения переднего корпородеза и коррекции искривления многоопорной металлоконструкцией в сочетании с задним спондилодезом аутокостью.

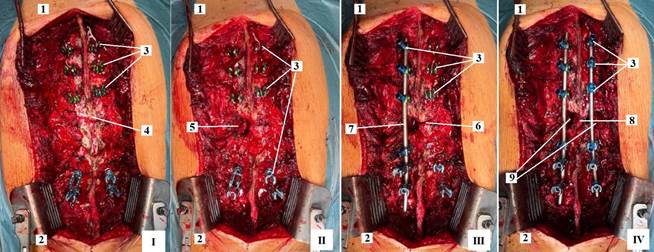

Техника хирургического вмешательства. Вмешательство выполняли в условиях общей комбинированной анестезии. Положение пациента лежа на животе с разгрузкой передней грудной и брюшной стенки. В проекции остистых отростков выполняли линейный разрез кожи (длина и уровень разреза вариабельны в зависимости от локализации и протяженности зоны кифотического компонента деформации). После послойного рассечения фасции, мягких тканей выполняли скелетирование задних костных структур. Формирование костных каналов осуществляли с применением индивидуальных STL шаблонов-направителей, сформированных в компьютерной программе на основании предоперационного МСКТ-исследования (рис. 1). Для выполнения клиновидной вертебротомии в зоне кифотического искривления применяли ультразвуковой костный скальпель. По достижении мобильности в ранее сформированные костные каналы имплантировали опорные элементы спинальной системы, после чего погружали изогнутые по физиологическим изгибам позвоночника стержни, фиксировали стопорными винтами, выполняли сегментарную коррекцию деформации позвоночника (рис. 5). Критерием эффективности сегментарной коррекции являлось восстановление физиологических профилей позвоночника в зоне грудопоясничного перехода. В зону сформированного дефекта после клиновидной вертебротомии устанавливали титановую блок-решетку (pyramesh cage) с целью создания стабильности и опороспособности на уровне передней и средней колонн позвоночника в зоне вмешательства, а также жесткой опоры во время проведения корригирующих манипуляций после установки дорсальной спинальной металлоконструкции. После рентген-контроля в двух проекциях выполняли постановку эпидурального катетера с целью осуществления продленной аналгезии в послеоперационном периоде, осуществляли задний локальный спондилодез аутокостью и после постановки раневого дренажа переходили к послойному ушиванию послеоперационной раны.

Рис. 5. Этапы хирургического вмешательства. I – этап постановки опорных элементов, определения вершины деформации. II – этап выполнения клиновидной вертебротомии на вершине деформации. III - этап постановки провизорного стержня, поперечная клиновидная остеотомия дорсальных костных структур. IV – этап коррекции и стабилизации деформации позвоночника многоопорной спинальной металлоконструкцией. Обозначения: 1 – краниальный конец раны; 2 - каудальный конец раны; 3 – опорные элементы металлоконструкции; 4 – вершина кифотической деформации; 5 – область клиновидной вертебротомии; 6 – линия поперечной остеотомии дорсальных костных структур; 7 – провизорный стержень, погруженный в опорные элементы; 8 – дуральный мешок; 9 – область клиновидной вертебротомии

Источник: составлено авторами.

Антибиотикопрофилактику выполняли цефалоспоринами второго поколения (48 часов). Вертикализацию пациентов выполняли на 2-е сутки после операции. Пример пациента после клиновидной вертебротомии с последующей коррекцией и стабилизацией деформации позвоночника представлен на рисунке 6.

Рис. 6. Пациент К.С. 14 лет. Диагноз: врожденный кифосколиоз на фоне нарушения формирования позвонков (I тип по Winter). Рентгенограммы грудного и поясничного отделов позвоночника стоя в прямой I и боковой II проекции до операции. Рентгенограммы грудного и поясничного отделов позвоночника стоя в прямой III и боковой IV после клиновидной остеотомии на вершине кифотической деформации, коррекции и стабилизации деформации позвоночника задней многоопорной корригирующей системой, заднего локального спондилодеза аутокостью, переднего корпородеза pyramesh с аутокостью

Источник: составлено авторами.

Осложнения хирургического лечения. У одного пациента, включенного в исследование, отмечалась гематома ложа металлоконструкции, которая на фоне консервативного лечения (пункция, давящие повязки на область раны) полностью купировалась, и отмечалось клинико-лабораторное улучшение состояния. Неврологические осложнения в виде монопареза отмечены у 3 пациентов, включенных в исследование, парапарез отмечен у 5 пациентов. Неврологический дефицит у пациентов, включенных в исследование, носил транзиторный характер, на фоне консервативного лечения отмечался регресс симптоматики.

Следует отметить, что в случае развившихся осложнений в виде парапареза у пациентов в предоперационном ЭНМГ-исследовании отмечен субклинический сенсомоторный дефицит. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что осложнения возникли у пациентов в возрасте старше 14 лет.

На сегодняшний день истинная этиология развития врожденных кифозогенных аномалий развития позвонков остается неизвестной. Гистологический анализ тканей в области костных «перемычек» демонстрирует неспецифичность этих нарушений со стороны передней и средней колонн позвоночного столба, так как ткань представлена костью с некротическим компонентом либо дистрофической хрящевой тканью [8]. В литературе описано, что зоны нарушения сегментации развиваются в результате костной метаплазии фиброзного кольца, что в итоге приводит к слиянию двух соседних позвонков [5; 10; 13].

По литературным данным, фиброзное кольцо апофиза и передняя продольная связка происходят из мезодермы, расположенной спереди и вокруг центра, следовательно, ишемия или тератогенное воздействие в конце эмбрионального периода, может привести к дисплазии данной области и, как следствие, нарушению нормальной клеточной дифференцировки/аномальной оссификации [16; 19].

Для пациентов с кифозами II, III типов средний возраст постановки диагноза варьирует в зависимости от локализации несегментированного стержня, так, поясничная локализация диагностируется в возрасте 5 лет 1 месяц, в то время как грудная локализация - 9 лет 10 месяцев, грудопоясничное нарушение сегментации выявлено в возрасте 13 лет [20]. Приведенные данные объяснимы с позиции биомеханики позвоночника, подвижность поясничного отдела позвоночника с естественным лордозом в более раннем возрасте, в случае патологического роста и прогрессирования деформации, обращает на себя внимание пациента и родителей, в отличие от усиливающегося кифоза в грудном отделе позвоночника.

Для пациентов с несегментированным стержнем характерно проявление болей в спине со стороны нижних отделов несегментированного стержня в 38% наблюдений [18; 21; 24], что может быть связано с перегрузкой нижележащих отделов позвоночного столба, меньшим количеством межпозвонковых дисков в каудальном направлении и, как следствие, меньшим компенсаторным потенциалом.

Необходимо отметить, что в случае полного нарушения сегментации позвонков по всей плоскости порок развития носит нейтральный характер и может быть не диагностирован, тогда как при несегментированном стержне нарушение сегментации изначально ограничено областью непосредственно позади передней продольной связки, где, возможно, прилегающая надхрящница претерпевает изменения в надкостницу [8; 20; 25], что в конечном итоге приводит к формированию костной ткани, а последующее вовлечение межпозвонкового диска может носить вторичный характер.

На сегодняшний день сохраняет свою актуальность классификация врожденных кифозов, предложенная Winter (1996), определяющая 3 типа врожденных кифозогенных аномалий развития позвонка по морфологическим характеристикам порока развития позвоночника [7; 19; 26]. Данные о темпах прогрессирования деформации при переднем несегментированном стержне разнятся в зависимости от его вертикальной и горизонтальной протяженности. Нарушение сегментации передних отделов позвонков описано как медленное прогрессирующее, порядка 1° в год в возрасте до 10 лет, без выраженного сколиотического компонента деформации [2; 13; 20]. При этом переднебоковой несегментированный стержень прогрессирует темпом 5–10° в год, особенно в периоды ростовых скачков, для пациентов с такой аномалией вероятность формирования смешанной деформации (кифосколиоза) составляет 60–70% [20], что вызывает риски компрессии спинного мозга. По данным авторов, неврологические осложнения возникали у 15% пациентов с переднелатеральным стержнем [16]. Кифоз типа Ⅱ с ростом ребенка приводит к нарушению сагиттального баланса, особенно при локализации в грудопоясничном переходе, в результате чего возникает компенсаторный гиперлордоз [16; 21]. Согласно литературным данным, более 15% наблюдений кифосколиоза Ⅲ типа сопровождаются неврологическими нарушениями [20]. Учитывая вышеизложенное, можно объяснить развитие неврологической симптоматики у пациентов, включенных в исследование, как проявление ранее выраженной субклинической симптоматики.

В настоящее время признано, что консервативное лечение неэффективно в борьбе с прогрессирующей кифотической деформацией [20]. Хирургическая коррекция врожденного кифоза остается сложной проблемой вертебрологии ввиду малых выборок пациентов в исследованиях, посвященных определению оптимальных методов хирургической коррекции [3; 8; 9].

Показаниями к хирургическому лечению являются: прогрессирующая деформация (увеличение угла кифоза более чем на 10 градусов в год); неврологический дефицит (признаки компрессии спинного мозга); наличие угловой деформации с углом кифоза более 50–60 градусов, особенно если она сопровождается кифосколиозом; наличие кардио-пульмональной недостаточности ввиду нарастания деформации [22]. Целью хирургического вмешательства принято считать: предотвращение прогрессирования деформации, снижение риска неврологических осложнений, связанных с компрессией спинного мозга, и восстановление баланса туловища. Многие авторы подчеркивают, что своевременное вмешательство, особенно до достижения скелетной зрелости, критически важно для предотвращения инвалидизации пациентов данной группы [23]. Современная вертебрология использует широкий спектр хирургических методов лечения кифозов, который варьируется в зависимости от возраста пациента, степени деформации и этиологии заболевания.

Хирургическое лечение кифозов имеет долгую историю, эволюционируя от паллиативных подходов к современным методам коррекции и стабилизации позвоночника. Первыми попытками оперативного лечения деформаций позвоночника были остеотомии, направленные на частичное исправление угла деформации. Однако отсутствие надежных стабилизирующих технологий делало такие вмешательства опасными в результате высокого риска прогрессирования кифоза и усугубления неврологических осложнений [24].

Хирургическое лечение кифозов типов II и III по классификации Winter у детей с использованием опорных элементов и фиксации начинается с методов Harrington, которые стали первым значительным шагом в хирургическом лечении деформаций позвоночника [26]. Использовались металлические стержни для коррекции кифоза, закрепляемые на верхнем и нижнем концах деформированного сегмента. Однако эта методика имела недостатки, включая недостаточную коррекцию углов деформации, особенно при врожденных аномалиях типа II и III, а также высокий риск потери достигнутого результата в отдаленном периоде наблюдения и прогрессирование искривления после операции [26-28].

Многоопорная фиксация с использованием проволочных конструкций, разработанная для хирургического лечения комбинированных деформаций типа III, оказалась неэффективной при больших углах кифоза и плохо подходила для пациентов детского возраста с потенциалом роста [29-31].

Переднебоковой подход для коррекции кифозов и сколиозов, предполагающий фиксацию сегментов с помощью винтов и гибких тросов, предложенный в 1960 году, ограничивал коррекцию углов и увеличивал риск осложнений, связанных с нарушением анатомии переднего столба позвоночника [30].

Остеотомия Smith-Petersen используется для лечения более мобильных вариантов деформаций, особенно на ранних стадиях II типа по Winter, метод предполагает артродезирование межпозвонковых суставов для удлинения передних структур позвоночника [26; 27; 30].

Педикуло-субтракционная остеотомия нашла применение при тяжелых формах деформации с углами более 70°, что особенно характерно для типа III по Winter. Эта техника включает удаление части дуг и тел позвонков, что позволяет выполнить коррекцию деформации. Она имеет высокую эффективность, но сопровождается технической сложностью [27; 28].

Современные методики хирургического лечения включают клиновидную остеотомию, которая эффективна как при II, так и Ⅲ варианте врожденного кифоза. Методика предполагает резекцию клиновидного фрагмента кости из вершины деформации, что позволяет значительно уменьшить угол кифоза. Исследования ряда авторов показывают, что клиновидная остеотомия обеспечивает стабильную коррекцию даже при значительных углах кифоза (более 70°) [31; 32]. На сегодняшний день транспедикулярная фиксация и клиновидная остеотомия стали стандартом для лечения как II типа, так и III, обеспечивая стабильность и предотвращая ротацию даже при значительных углах деформации [2; 8; 32].

Дополнительным фактором, обеспечивающим безопасность и эффективность хирургической коррекции деформации, на сегодняшний день можно назвать прототипирование индивидуальных направляющих на основе данных МСКТ. Эффективность предложенного фактора была доказана в нашем предыдущем исследовании, где описан успешный опыт применения 3D-направляющих у пациентов с III типом кифозов, что позволило достичь оптимальной коррекции деформации [14; 33; 34].

Эволюция методов лечения кифозов II и III типа по Winter демонстрирует как исторические методики уступили место современным подходам, обеспечивающим высокую точность, надежность, стабильность достигнутого результата и минимизацию осложнений в ходе операции. Современная хирургия позвоночника у детей активно использует 3D-технологии для улучшения долгосрочных результатов лечения [33; 34].

Результаты настоящего исследования продемонстрировали эффективность клиновидной вертебротомии на вершине деформации, с последующей многоопорной транспедикулярной стабилизацией и спондилодезом.

Ограничения исследования. Одноцентровой дизайн, малое количество пациентов в выборке - являются ограничениями исследования. Дальнейшие многоцентровые исследования с накоплением достаточного количества клинического материала позволят представить более убедительные данные.

Заключение

Выраженность и прогрессирование кифосколиотической деформации позвоночника при врожденных искривлениях II типа связана с количеством позвонков, включенных в несегментированный стержень, и его локализацией.

В случае диагностики патологического состояния, при бурном прогрессировании кифотической деформации грудопоясничного перехода, включении в порок 3 и более позвонков (2 и более позвоночно-двигательных сегмента), в том числе смешанных вариантов порока развития, обоснованным способом лечения является клиновидная вертебротомия на вершине кифотической деформации позвоночника.

Выполненное хирургическое лечение детей с врожденным кифозогенным пороком развития позвоночника в зоне грудопоясничного перехода позволяет исправить имеющееся искривление, восстановить близкие к физиологическим показателям профили позвоночника в этом отделе и предотвратить прогрессирование неврологической симптоматики.

А

А Б

Б