Почечно-клеточная карцинома (ПКК) – это злокачественная опухоль, которая составляет 90–95% случаев рака почки и 3% случаев рака у взрослых [1]. ПКК представляет собой серьезную глобальную проблему для здравоохранения. Заболеваемость ПКК растет во всем мире, причем более высокие показатели наблюдаются в развитых, чем в развивающихся, странах [2]. По оценкам ВОЗ, заболеваемость в мире ежегодно приближается к 400 000 вновь диагностированных случаев заболевания. Только в США в 2024 году рак почки был диагностирован у 81 610 пациентов, 14 390 из них умерли от рака почки [3].

Светлоклеточная почечно-клеточная карцинома (сПКК) является преобладающей формой рака почки, составляя примерно 70–90% всех раковых заболеваний почек. Этот вариант отличается выраженной агрессивностью и высокой частотой метастазирования, что создает значительные трудности для терапевтического вмешательства. На момент постановки диагноза уже примерно у 30% пациентов наблюдается отдаленное метастазирование. Кроме того, примерно у 20% пациентов, которым первоначально выполнялась нефрэктомия без признаков отдаленного метастатического поражения, впоследствии развивались метастазы [4].

В настоящее время при злокачественном росте активно изучается роль лимфоидного инфильтрата [5, 6, 7]. CD4+ лимфоциты являются T-хелперами. Выделяют два подкласса хелперов – Th1 и Th2, которые оказывают разнонаправленное действие. Th1-лимфоциты способны секретировать цитокины IFN-γ и IL-2, обладающие противоопухолевой активностью, а Th2-лимфоциты могут стимулировать секрецию B-лимфоцитами антител и продукцию цитокинов IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, которые способны подавлять активность цитотоксических T-лимфоцитов [8]. Также среди CD4+ лимфоцитов выделяют группу T-регуляторных лимфоцитов (T-regs), на которых экспрессируется ядерный фактор транскрипции FoxP3. Активированные T-reg способны подавлять пролиферацию цитотоксических Т-лимфоцитов и секрецию ими цитокинов [9]. С. Cui и соавт. [10] показали, что посредством секреции эффекторных цитокинов CD4+ лимфоциты способствуют активации СD8+ лимфоцитов. Поэтому предполагают, что активированные околоопухолевые CD4+ лимфоциты стимулируют миграцию CD8+ лимфоцитов. По данным Н.В. Даниловой и соавт. [11], CD4+ лимфоциты при раке желудка также могут привлекать в околоопухолевую зону (ОЗ) фибробласты, которые активно продуцируют матриксные металлопротеиназы, что облегчает инвазию и метастазирование опухолевых клеток.

Прогностическое значение возрастания количества CD4+ лимфоцитов в ОЗ показано при раке гортани, раке молочной железы, раке легкого и раке яичника [7]. По данным S. Su и соавт. [12], сПКК более инфильтрирована лимфоцитами, чем другие раковые образования. H.J. Lee и соавт. [13] показали, что высокая инфильтрация сПКК CD4+ лимфоцитами и FoxP3+ иммунными клетками была ассоциирована с плохим послеоперационным выживанием больных. Аналогичные данные приводятся и в других работах [14]. В то же время имеются работы, где показан благоприятный прогноз нахождения высокого содержания CD4+ лимфоцитов при сПКК [15]. Таким образом, приведенные данные литературы о прогностическом значении CD4+ лимфоцитов в микроокружении ПКК противоречивы.

Целями исследования были количественный анализ содержания CD4+ лимфоцитов в ОЗ сПКК и поиск взаимосвязей с клинико-анатомическими параметрами карцином и прогнозом послеоперационной выживаемости больных.

Материалы и методы исследования. В работе был проведен ретроспективный анализ операционного материала 57 пациентов после оперативного лечения по поводу сПКК, из которых к 5-летнему сроку наблюдения 43 (75,4%) были живы, а 14 (24,6%) умерли от рака. Характеристика больных и параметры карцином представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты подсчета числа CD4+ лимфоцитов в ОЗ сПКК в зависимости от пола, возраста пациентов, стадии, степени анаплазии, T-параметра и наличия метастазов (М±м)

|

Параметры |

Число пациентов |

% |

|

Пол: мужчины женщины |

29 28 |

50,9 49,1 |

|

Возраст, годы: 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 |

3 12 20 16 6 |

5,3 21 35,1 28,1 10,5 |

|

TNM стадия: І–ΙΙ ІІΙ–ΙV |

37 20 |

64,9 35,1 |

|

Степень анаплазии: G І–ΙΙ G ІІΙ–ΙV |

35 22 |

61,4 38,6 |

|

Наибольший длинник карциномы см: <7 ≥7 |

30 27 |

52,6 47,4 |

|

Наличие отдаленных метастазов: N0 N+ |

43 14 |

75,4 24,6 |

Материал фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина в течение 24 часов, затем подвергали стандартной проводке и заливке в парафин. Срезы окрашивали иммуногистохимическим методом по протоколу производителя с помощью моноклональных антител к CD4+ (клон RbCD4 (SP35), SPRING). СD4+ лимфоциты подсчитывали в ОЗ карцином в 5 полях зрения при увеличении микроскопа х400 с помощью морфометрического пакета ВидеоТест-Морфология 5.2. Спастический анализ проводили в программе Statistica 10.0. Вычисляли среднее значение и ошибку среднего. Статистически значимыми считали данные при р<0,05. Корреляционный анализ был осуществлен по Спирмену.

Результаты исследования и их обсуждение

Выявлено, что без учета клинических и анатомических особенностей новообразований медиана числа CD4+ лимфоцитов в ОЗ сПКК составила 117,8±9,2 в 5 полях зрения при увеличении микроскопа х400.

При проведении корреляционного анализа в зависимости от пола взаимосвязи с числом CD4+ лимфоцитов в ОЗ карцином обнаружено не было (r=0,12; p=0,37). Число CD4+ лимфоцитов в ОЗ у мужчин было равно 124,1±12,3, а у женщин – 112,2±13,6 (p=0,5) (табл. 2).

В зависимости от возраста взаимосвязи с количеством CD4+ лимфоцитов в ОЗ карцином так же не было выявлено (r=0,06; p=0,64). Наибольшее количество CD4+ лимфоцитов в ОЗ было при возрасте больных от 70 до 79 лет (132,9±34,6), наименьшее – в возрастной группе от 30 до 39 лет (19,3±1,8) (табл. 2).

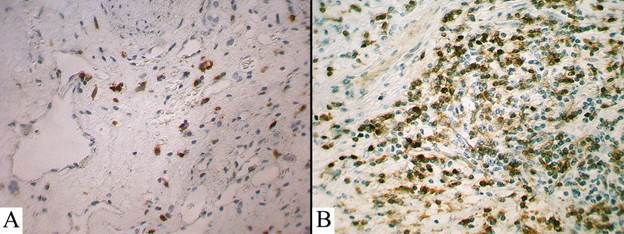

Проведение корреляционного анализа со стадией по TNM позволило выявить корреляционную взаимосвязь (r=0,66; p=0,0001). На ранних стадиях карцином (I–ΙΙ стадия) количество CD4+ лимфоцитов в ОЗ равнялось 65,9±6,6, а на поздних (ΙΙΙ–ΙV стадия) оно возрастало в 3,4 раза (р=0,0000001) (рис. 1; табл. 2).

Со степенью анаплазии опухолевых клеток тоже была выявлена сильная корреляционная взаимосвязь (r=0,73; p=0,0001). При степени анаплазии карцином по Fuhrman GI–GΙΙ содержание СD4+ лимфоцитов в ОЗ составило 45,5±2,7, а при GIIΙ–GΙV оно возрастало в 4,9 раза (табл. 2).

Таблица 2

Содержание CD4+ лимфоцитов в ОЗ в зависимости от возрастно-половых особенностей пациентов и сПКК (М±м)

|

Параметры |

Число СD4+ лимфоцитов в ОЗ |

р |

|

Пол: мужчины женщины |

124,1±12,3 112,2±13,6 |

p=0,5 |

|

Возраст: 30–39 лет (1) 40–49 лет (2) 50–59 лет (3) 60–69 лет (4) 70–79 лет (5) |

19,3±1,8 122,8±19,9 128,5±16,1 100,2±14 132,9±34,6 |

– |

|

Стадия TNM: І–ΙΙ ІІΙ–ΙV |

65,9±6,6 221,7±17,6 |

p=0,0000001 |

|

Степень анаплазии: G І–ΙΙ G ІІΙ–ΙV |

45,5±2,7 224,7±15,1 |

p=0,0000001 |

|

Наибольший длинник карциномы см: <7 ≥7 |

63,05±6,6 183,2±15,7 |

p=0,0000001 |

|

Наличие отдаленных метастазов: N0 N+ |

90,1±8,9 211,8±21 |

p=0,000001 |

Рис. 1. Содержание CD4+ лимфоцитов в ОЗ карцином в зависимости от стадии заболевания: A – Ι стадия; B – ΙV стадия.

Иммуногистохимическая реакция с антителами против CD4. Ув. х400

Число СD4+ лимфоцитов в ОЗ коррелировало с наибольшим длинником карциномы (r=0,60; p=0,0001). Наибольший длинник карцином в среднем составил 6,8±0,2 см. Если наибольший длинник карцином был <7,0 см, число СD4+ лимфоцитов в ОЗ составляло 63,05±6,6, а когда был ≥7,0 см, оно увеличивалось в 2,9 раза (р=0,0000001) (табл. 2).

Наличие метастазов было взаимосвязано с содержанием CD4+ лимфоцитов в ОЗ карцином (r=0,55; p=0,0001). При локализованных карциномах количество CD4+ лимфоцитов в ОЗ составило 90,1±8,9, а в местнораспространенных оно было больше в 2,35 раза (табл. 2).

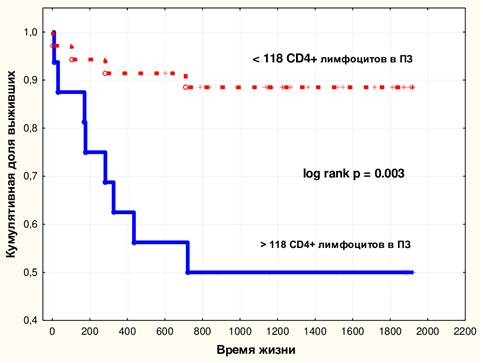

Была найдена корреляционная взаимосвязь с послеоперационным выживанием пациентов (r=0,42; p=0,01). Анализ кривых выживаемости по Каплану–Майеру в зависимости от содержания CD4+ лимфоцитов в ОЗ карцином показал статистически значимые различия. Показатель log-rank-критерия составил p=0,003 (рис. 2).

Рис. 2. Кривые 5-летнего послеоперационного выживания пациентов зависимости от количества CD4+ лимфоцитов в ОЗ

В настоящий момент прогностическое значение и фенотипические особенности внутриопухолевого лимфоидного инфильтрата злокачественных новообразований изучено гораздо более полно, чем околоопухолевого. Данные исследований прогностического значения лимфоидного инфильтрата в ОЗ при сПКК неоднозначны и порой противоречивы. В то же время в некоторых работах указывается, что сПКК является загадкой в плане изучения лимфоидного микроокружения, поскольку, в отличие от других злокачественных новообразований, большое количество лимфоцитов в карциноме взаимосвязано с неблагоприятным прогнозом заболевания. Так, например, было показано, что инфильтрация CD8+ лимфоцитами метастазов в легкие из сПКК была взаимосвязана с короткой общей послеоперационной выживаемостью пациентов, в то время как при метастатических поражениях легких из колоректальной карциномы большое количество CD8+ лимфоцитов являлось фактором благоприятного прогноза [6].

Собственные данные показывают, что в ОЗ ПКК представлена обильной инфильтрацией CD8+ лимфоцитами, CD79α+ В-лимфоцитами, CD68-макрофагами и CD117-тучными клетками. Высокое содержание данных клеток в ОЗ ПКК было статистически значимо взаимосвязано с факторами неблагоприятного прогноза: высокой стадией по TNM; большим наибольшим длинником карциномы, высокой степенью анаплазии опухолевых клеток, наличием отдаленных метастазов и низкой 5-летней послеоперационной выживаемостью больных [5, 6, 7]. Исследование CD4+ лимфоцитов в ОЗ сПКК показало аналогичные результаты. По-видимому, в ОЗ ППК иммунные клетки воспалительного инфильтрата находятся во взаимодействии с друг с другом и оказывают свои эффекты в едином комплексе. Однако остается неясным, является ли инфильтрация иммунными клетками ОЗ при ПКК признаком активизации иммунного ответа или миграция этих клеток из кровяного русла в ОЗ осуществляется в ответ на выделения цитокинов опухолевыми клетками и перепрограммирования их функций.

Как известно, иммунные клетки богаты факторами роста, пролиферации, ангиогенеза и другими активными цитокинами. Интересно отметить, что, по данным авторов, у больных, в ПКК у которых в ОЗ наблюдается высокая инфильтрация CD4+ лимфоцитами, CD8+ лимфоцитами, CD79α+ В-лимфоцитами, CD68-макрофагами и CD117-тучными клетками имели место активный ангиогенез, высокая экспрессия VEGF, Ki-67, нуклеофозмина B/23, р53, ММР-9 и слабая экспрессия ингибитора апоптоза bcl-2. Таким образом, такие карциномы отличаются хорошим кровоснабжением, высокой пролиферативной активностью и скоростью пролиферации, способностью к инвазии и метастазированию. В опухолевых клетках таких карцином отмечаются высокое содержание мутантного р53 и малое количество bcl-2, поэтому клетки опухоли способны к активному выживанию в неблагоприятных условиях. По мнению авторов, CD4+ лимфоциты околоопухолевой области во взаимодействии с другими иммунными клетками при сПКК также могут способствовать росту и инвазии опухолевых клеток.

Заключение. Количественный анализ содержания CD4 + клеток в ОЗ ПКК позволил выявить корреляционные взаимосвязи с важными клинико-анатомическими факторами прогноза и 5-летней послеоперационной выживаемостью больных. Высокая инфильтрация ОЗ ПКК CD4 + клетками может свидетельствовать о неблагоприятном прогнозе заболевания.