Введение

Необходимость личностно-профессионального развития будущих врачей, освоения врачебных компетенций, осознание социальной значимости выбранной профессии и важности учебного процесса требуют создания в высшей профессиональной школе условий, обеспечивающих формирование психолого-педагогической компетентности выпускников.

Традиционная система профессиональной подготовки будущих врачей характеризуется высоким уровнем интеллектуальной и эмоциональной напряженности, поскольку направлена на освоение широкого круга медицинских знаний. В то же время она в недостаточной степени способствует формированию у студентов-медиков представления о психологических аспектах профессии [1]. Профессиональный успех врача зависит от умения находить общий язык с пациентами, аналитических способностей, позволяющих критически оценивать информацию и внедрять новые подходы в практику [2].

С учетом психологических особенностей развития личности формирование психолого-педагогической компетентности будущего врача требует целостного подхода к его профессиональной подготовке. Необходимо оптимизировать содержание и структуру обучения, внедрить современные образовательные технологии и создать психолого-педагогические условия, способствующие развитию профессионализма [3, 4]. Поэтому в рамках проведенного исследования основой для разработки авторской программы «Формирование психолого-педагогических компетенций» стало системное и концептуальное представление о личностном становлении будущего врача. В основе данного подхода лежит интеграция теоретических знаний фундаментальной медицины с клинической практикой, что позволяет сформировать у обучающихся необходимые умения для оказания эффективной медицинской помощи.

Основная образовательная программа высшего профессионального образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело, в соответствии с актуальным Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, представлена обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана образовательной программы по специальности «Лечебное дело» включает разделы, формирующие психологическую компетентность студентов, которые представлены лишь отдельными модулями в структуре двух дисциплин, которые можно считать дисциплинами, формирующими компетенцию: «Педагогика и психология» 1-й курс (3 зачетные единицы); и «Психиатрия, медицинская психология» 5-й курс (6 зачетных единиц).

Вместе с тем психологическая компетентность выпускников, ожидаемая по данным опроса работодателей, должна включать: коммуникативную компетентность, рефлексивную компетентность, конфликтологическую компетентность, психодиагностическую и психотерапевтическую компетентности, а также тактические компетентности будущего врача.

Программа «Формирование психолого-педагогической компетентности студентов медицинского вуза» ориентирована на разрешение следующих противоречий:

- между требованиями, предъявляемыми государством к подготовке медицинских кадров, обладающих высоким уровнем психолого-педагогической компетентности, и недостаточной разработанностью теоретических оснований и практических путей ее реализации в профессиональной подготовке специалистов сферы здравоохранения [5, 6];

- отсутствие общепризнанного понимания психолого-педагогической компетентности [7] как целостной системы, требующей специально организованных мероприятий по ее формированию и развитию, а также имеющей значительный потенциал в решении проблемы совершенствования профессиональной компетентности врачей;

- недостаточное внимание к проблеме формирования психолого-педагогической компетентности будущих врачей в процессе личностно-профессионального становления и развития в структуре Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования [7];

- преобладание формального подхода к формированию у студентов психолого-педагогической компетентности, состоящего в подмене системных воздействий на их профессиональное становление использованием отдельных процедур [8, 9], дающих лишь общее представление о роли и сущности психолого-педагогической деятельности в работе врача.

Разрешение представленных противоречий актуализирует реализацию авторской программы «Формирование психолого-педагогической компетентности у студентов медицинского вуза».

Цель исследования – сформировать и апробировать программу развития комплекса психолого-педагогических компетенций у студентов, обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело.

Задачи исследования

1. Провести анализ основной образовательной программы высшего профессионального образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело.

2. Выявить причины, обуславливающие недостаточный уровень сформированности психолого-педагогических компетенций у студентов, обучающихся по специальности «Лечебное дело».

3. Внести изменения в структуру и методику преподавания дисциплин психолого-педагогического блока ОП «Лечебное дело».

Материалы и методы исследования

На первом этапе проведения исследования было проведено онлайн-анкетирование студентов 4–6-х курсов медицинского института Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», в котором приняли участие 163 студента. В анкете, включающей 30 вопросов закрытого и открытого типов, отражались навыки эффективных коммуникаций с пациентом, навыки воспроизведения алгоритма сбора жалоб и анамнеза, решения профессиональных конфликтных ситуаций, навыки профессионального консультирования.

Для формирования психолого-педагогических компетенций впервые была предложена комплексная программа, в которой разработана теоретико-методологическая концепция формирования указанных компетенций студентов-медиков, раскрывающая ее сущность, содержание, структуру как подсистемы профессиональной компетентности, определяющей уровень успешности психической саморегуляции субъекта деятельности, психологического взаимодействия в соответствии с профессиональными целями. В программе указываются на технологическом уровне пути решения проблемы психолого-педагогического сопровождения студентов, оказания индивидуализированной помощи на первоначальных этапах формирования компетентности.

Содержательные аспекты авторской программы «Формирование психолого-педагогической компетентности студентов медицинского вуза» обусловлены стремлением медицинского образования не только к подготовке квалифицированных специалистов, но и к формированию личности будущего врача, обладающего высокими моральными качествами: ответственностью, состраданием и милосердием. Поэтому, с точки зрения авторов программы, психолого-педагогическая компетентность отражает две главные составляющие врачебной деятельности: ценностно-смысловую, направленную на формирование у будущих врачей гуманистического профессионального сознания, определение своего места в профессии и принятие ценностей, основанных на уважении и сострадании к человеку [10]; и практическую, включающую технологические аспекты, а именно – освоение студентами методов, приемов и техник, соответствующих принятым нормам и стандартам.

Ключевой задачей высшего медицинского образования является достижение баланса между этими компонентами, что напрямую определяет уровень сформированности психолого-педагогической компетентности будущего врача [11].

Цели программы – внедрение интегративной системы формирования психолого-педагогической компетентности и формирование активной позиции будущего врача как субъекта профессиональной деятельности.

Задачи программы:

- внедрение единой программы формирования психолого-педагогической компетентности студентов на протяжении всего периода обучения в вузе;

- использование предметного содержания специализированных клинических учебных дисциплин как инструмента для практического освоения, поддержания сформированного уровня и закрепления психолого-педагогических компетенций, полученных на предыдущих этапах обучения;

- разработка и внедрение комплексной системы, включающей психолого-педагогическое проектирование образовательной деятельности, экспертную оценку ее эффективности и постоянный мониторинг результатов.

Авторская программа представлена 6 учебными модулями, охватывает все этапы обучения по специальности «Лечебное дело».

1-й курс: модуль 1 – Базовая учебная дисциплина «Педагогика и психология».

Цели для студентов: введение в профессию, формирование представлений о структуре простых коммуникаций, формирование представлений об адаптивных возможностях человека.

Цели для преподавателей: подготовка обучающихся к эффективной коммуникативной деятельности преимущественно в учебной, а также в профессиональной сферах; выявление психологических особенностей студентов на основе проведения первичной диагностики; оценка адаптационных возможностей, сформированности универсальных учебных действий студентов; разработка рекомендаций по формированию групп для деканата и совета кураторов.

В рамках дисциплины формируются простые навыки самооценки, знания о структуре личности, методах оценки личностных качеств, а также алгоритмы простых коммуникаций в профессиональной среде: врач – пациент; средний медицинский персонал – пациент; младший медицинский персонал – пациент.

Поддерживающими дисциплинами первого модуля программы являются дисциплины «Уход за больными терапевтического профиля», «Уход за больными хирургического профиля», где в процессе отработки навыков простых медицинских манипуляций закрепляются навыки простых коммуникаций.

Производственная практика «Уход за больными терапевтического и хирургического профиля» после 1-го курса позволяет закрепить формирующиеся коммуникативные навыки в условиях профессиональной среды в медицинских организациях. По окончании практики в процессе аттестации по итогам практики производится оценка сформированности коммуникативных навыков не только преподавателями вуза, но и представителями профессионального сообщества в лице базовых руководителей практики, что является основным независимым критерием качества подготовки на данном этапе реализации программы.

2-й курс: модуль 2 элективная дисциплина «Психологические аспекты профессиональных коммуникаций в деятельности врача».

Цели для студентов: формирование коммуникативных навыков, развитие позитивных установок на коммуникацию, сотрудничество, креативность, самоанализ, самопознание, саморазвитие.

Цель для преподавателей: актуализация коммуникативных практик с учетом профессиональных задач (получение информации от пациента, сбор, детализация, обобщение жалоб и данных анамнеза, отработка навыков работы с «трудными» пациентами, алгоритмы простой разъясняющей беседы с пациентом) с целью их дальнейшего использования как поддерживающих для дисциплин: «Сестринское дело», «Пропедевтика внутренних болезней», «Пропедевтика детских болезней».

Оценка результата – «Производственная практика в должности помощник палатной медицинской сестры».

3-й курс: модуль 3 дисциплина «Психология конфликта».

Цели для студентов: формирование умений преобразовывать имеющиеся знания по эффективному общению в процессе решения нетиповых задач, с учетом будущей профессиональной деятельности; развитие навыков изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, бесконфликтного общения с пациентами в условиях медицинской организации.

Цели для преподавателей: оценка стратегий поведения в конфликте каждого студента; разработка личных рекомендаций о наиболее эффективных стратегиях поведения в конфликте в условиях медицинских организаций; формирование у студентов навыков бесконфликтного взаимодействия, направленных на выстраивание взаимоотношений с пациентами и коллегами (консультирование и получение консультаций специалистов; управление сестринским коллективом в диаде «врач – медсестра»; выстраивание взаимоотношений в диаде «врач – руководитель ЛПУ»).

Навыки совершенствуются в рамках дисциплины «Факультетская терапия».

Оценка результата – «Производственная практика Терапевтическая»

4-й курс: элективный модуль 4 «Технологии психологического консультирования».

Цель для студентов: формирование практических умений для организации комплексного психологического сопровождения детей раннего возраста, подростков и их семей, включающего первичную психологическую диагностику, позволяющую перейти к клиническим аспектам развития человека.

Цели для преподавателей: актуализация элективного курса с целью осознания его как поддерживающего для клинических дисциплин: «Внутренние болезни», «Неврология», «Детские болезни»; формирование и совершенствование практических умений выстраивания взаимоотношений врача с пациентом на амбулаторном приеме.

Навыки совершенствуются в рамках дисциплин «Госпитальная терапия».

Оценка результата – «Производственная практика Поликлиническая»

5-й курс: модуль 5 дисциплина «Психиатрия и медицинская психология».

Цель для студентов: формирование знаний о психологических аспектах, обусловленных длительным пребыванием индивида в больничном стационаре в отрыве от близких людей и дома; о психотравмирующих факторах.

Развитие умений использовать полученные знания о госпитализации, зависимости индивида от медикаментозной терапии, эффекте плацебо в деятельности, а также навыков психологической коррекции, изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий. Формирование навыков диагностики психосоматических заболеваний у пациентов.

Цели для преподавателей: обогащение психолого-педагогической готовности обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности, реализация психологических знаний в профессиональной деятельности.

Навыки совершенствуются в рамках дисциплины «Поликлиническая терапия».

Оценка результата – «Производственная практика Поликлиническая».

6-й курс: элективный модуль «Психология кризисных ситуаций».

Цель для студентов: формирование теоретических основ организации экстренной психологической помощи, практических умений психологического консультирования, психодиагностики, психотехник воздействия и процедур оказания психологической помощи в чрезвычайных ситуациях.

Цель для преподавателей: использовать клинико-психологические методы для оценки психоэмоционального состояния студентов, включая выявление психопатологических симптомов, защитных механизмов и копинг-стратегий, с целью индивидуального подбора для них рекомендаций по поведению в кризисных ситуациях.

Программа реализует тематический междисциплинарный принцип, согласно которому каждый модуль фокусируется на определенной ключевой теме, объединяющей различные учебные формы и дисциплины в единое целое. Эта тема определяет вектор обучения в модуле, а также устанавливает границы предметной области и соответствующие ей учебные дисциплины. Все дисциплины в модуле взаимосвязаны и дополняют друг друга, обеспечивается интеграция знаний из различных предметных областей, необходимых для эффективного решения конкретных профессиональных задач, возникающих в повседневной работе врача.

Программа обучения реализуется в форме тренинговых и практических занятий продолжительностью 2 часа на 2–3-х курсах по фронтальному расписанию и 6 часов на 4–6-х курсах по цикловому расписанию на клинических базах. В качестве учебных материалов используются клинические задачи и стандартизированные практико-ориентированные кейс-задания.

Важным моментом в разработке авторской программы было применение инновационных технологий формирования ценностного отношения к жизни и здоровью пациентов путем имитации работы в профессиональной среде, что достигалось использованием технологии «Стандартизированный пациент». Занятия проводились в интерактивном формате, в качестве методических материалов применялись специальные кейс-задания или стандартизированные учебные видеоинтервью с пациентами, где в качестве пациентов выступали актеры. По окончании изучения дисциплин все студенты сдавали зачет в форме беседы: на 1–3-х курсах – с преподавателем; на 4–6-х курсах беседа проходила со стандартизированным пациентом под наблюдением преподавателя (супервизия) с использованием специально разработанных оценочных листов.

С целью оценки сформированности набора психологических компетентностей, необходимых для эффективного осуществления выпускниками профессиональной деятельности, проведен опрос работодателей на втором этапе исследования. Опрос проводился методом фокус-групп. В исследовании приняли участие 43 человека в должностях заведующих поликлиниками и врачей поликлиник. Оценку сформированности психолого-педагогических компетенций по завершении основной образовательной программы проводили путем решения комплексных практико-ориентированных кейс-заданий и работы со стандартизированными пациентами в рамках государственной итоговой аттестации выпускников. Статистическая обработка была проведена с помощью программы Microsoft Excel.

Результаты исследования и их обсуждение

Девушки (128 человек, 78,5%) составляли большую часть среди опрошенных студентов. Большинство респондентов (150 человек, 92%) считали себя полностью готовыми к профессиональной деятельности. В качестве потенциальных проблем в предстоящей профессиональной деятельности студенты отмечали: сложные клинические случаи, трудности оформления медицинской документации, недостаточное время на прием пациента, сложности работы в электронных медицинских системах. Всего 6 человек (3,7%) в качестве трудностей в предстоящей профессиональной деятельности указали установление эффективных взаимоотношений в коллективе, 4 студента (2,5%) – установление контакта с пациентами, что свидетельствует о недостаточной проработке данных аспектов профессионального взаимодействия в процессе обучения.

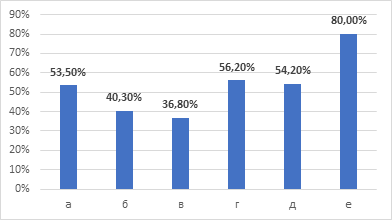

В процессе опроса удалось выяснить, что более чем у половины опрошенных отсутствовали навыки эффективного поведения в конфликтных ситуациях (рис. 1а), затруднения в ответах на вопрос о выборе эффективных стратегий ведения диалога с пациентами в различных контекстных ситуациях испытывали 40,3% студентов (рис. 1б), а каждый третий студент не мог без ошибок воспроизвести структуру беседы с пациентом на амбулаторном приеме (рис. 1в). Более половины респондентов не могли воспроизвести алгоритм мотивирующей беседы с пациентами в вопросах формирования приверженности к длительной системной терапии (рис. 1г), обоснования необходимости изменения пищевого поведения пациента (рис. 1д). Подавляющее большинство студентов не смогли ответить на вопрос о тактике построения беседы с пациентом в ситуации «сообщения тяжелых новостей» (рис. 1е).

Рис. 1. Структура ответов студентов при оценке трудностей в предстоящей профессиональной деятельности

Примечание: (а) – отсутствие навыков эффективного поведения в конфликтных ситуациях, (б) – ошибки в выборе эффективных стратегий ведения диалога с пациентами в различных контекстных ситуациях, (в) – ошибки в воспроизведении структуры беседы с пациентом на амбулаторном приеме, (г) – ошибки в воспроизведении алгоритма мотивирующей беседы с пациентами в вопросах формирования приверженности к длительной системной терапии, (д) – ошибки в обосновании необходимости изменения пищевого поведения пациента, (е) – ошибки в тактике построения беседы с пациентом в ситуации «сообщения тяжелых новостей».

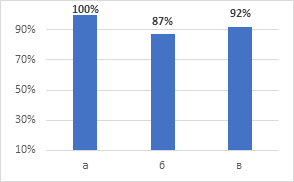

После внедрения программы «Формирование психолого-педагогической компетентности студентов медицинского вуза» оценку сформированности психолого-педагогических компетенций проводила государственная экзаменационная комиссия, в состав которой входило не менее 50% работодателей. При проведении оценочных мероприятий с использованием кейс-заданий было установлено, что эффективный алгоритм сбора жалоб и анамнеза у пациентов демонстрировали все выпускники (рис. 2а), большинство показали грамотное поведение в конфликтных ситуациях (рис. 2б) и профессионально строили мотивирующую беседу с пациентом по вопросам приверженности к длительной системной терапии и обоснования необходимости изменения пищевого поведения (рис. 2в).

Рис. 2. Структура ответов выпускников при оценке сформированности психолого-педагогических компетенций

Примечание: (а) – эффективный алгоритм сбора жалоб и анамнеза у пациентов, (б) – грамотное поведение в конфликтных ситуациях, (в) – профессиональное построение мотивирующей беседы с пациентом по вопросам приверженности к длительной системной терапии и обоснования необходимости изменения пищевого поведения.

Опыт реализации авторской программы «Формирование психолого-педагогической компетентности студентов медицинского вуза» позволил выявить наиболее значимые педагогические условия для ее успешности:

1) согласование целей, задач и предметного содержания как внутри формирующих компетенции дисциплин, так и со специализированными клиническими дисциплинами каждого модульного блока;

2) наличие учебных модулей на всех курсах обучения для поддержания уровня освоения компетенций;

3) использование интерактивных образовательных технологий в процессе работы с предметным содержанием, сочетающих гуманитарные (case-study, деловая игра) и информационные (виртуальная клиника) подходы, а также моделирование клинических ситуаций при помощи технологии «стандартизированный пациент» (simulated patient);

4) использование в качестве оценочных средств стандартизированных чек-листов, обеспечивающих преемственность алгоритмов между формирующими и поддерживающими дисциплинами.

Заключение

Результаты исследования выявили недостаточную сформированность психолого-педагогических компетенций у студентов, что указывает на необходимость усовершенствования образовательного процесса. С этой целью была разработана и внедрена авторская программа «Формирование психолого-педагогических компетенций будущих врачей», направленная на комплексное развитие профессиональных навыков студентов медицинского вуза. Программа основана на интеграции медико-биологических, клинических и психологических знаний, что позволяет обеспечить всестороннюю подготовку будущих врачей к профессиональной деятельности. Она подразумевает введение системы последовательных учебных модулей, охватывающих все этапы обучения студентов.

Ключевым моментом в реализации программы стало использование инновационных образовательных технологий, таких как технология «стандартизированный пациент», что позволило студентам развить практические навыки взаимодействия с пациентами в условиях, максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности.

В результате реализации программы были выявлены важные педагогические условия, необходимые для ее успешного применения, включая согласование целей и задач между дисциплинами, использование интерактивных образовательных методов обучения и стандартизированных оценочных средств. Интегрированный подход позволяет обеспечить постепенный переход от фундаментальных общеобразовательных знаний к профессионально ориентированным умениям в рамках одного дисциплинарного модуля, делая процесс обучения более осмысленным и целенаправленным.

Авторская программа показала свою эффективность в развитии психолого-педагогической компетентности, которая играет ключевую роль в успешной профессиональной деятельности будущих врачей.