Введение

Диабетическая миопатия – серьезное осложнение сахарного диабета (СД), затрагивающее скелетную мускулатуру. Данное осложнение характеризуется структурными изменениями в мышечных волокнах, приводящими к саркопении, снижению силы мышц и выносливости [1, 2, 3]. Эти нарушения являются многофакторными и включают в себя целый каскад патологических изменений, а именно нарушения структуры мышечной ткани, микроциркуляции и нервно-мышечной передачи импульсов [4, 5]. Особого внимания заслуживает влияние последствий СД на дыхательную мускулатуру, так как она также является скелетной. Поражение дыхательных мышц приводит к развитию нарушений вентиляции, что значительно ухудшает качество жизни пациентов [6, 7]. Предыдущее исследование, выполненное с помощью измерения статических давлений в ротовой полости, показало снижение силы инспираторных мышц у больных СД [8]. Однако более детальный анализ требует применения более совершенных методов исследования, таких как электромиография (ЭМГ), позволяющая оценить электрическую активность отдельных дыхательных мышц.

Цель исследования –оценить функциональное состояние инспираторных мышц у пациентов СД 2-го типа посредством поверхностной электромиографии, используя функциональную пробу со статическим инспираторным усилием.

Материалы и методы исследования Исследование было одобрено Локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава РФ. Были обследованы 47 мужчин с СД 2-го типа от 30 до 69 лет, которые составили основную группу. Группа сравнения включала 40 пациентов сопоставимого с основной группой возраста без нарушений углеводного обмена. Были установлены строгие критерии исключения, чтобы минимизировать влияние сопутствующих заболеваний на результаты исследования: они включали заболевания органов и систем в стадии декомпенсации, острые и хронические заболевания дыхательной системы; ожирение 3-й степени (индекс массы тела >40 кг/м2); отказ от участия в исследовании.

Электрическую активность инспираторных мышц (ИМ) исследовали с помощью биполярной поверхностной ЭМГ на аппарате «Нейро-ЭМГ-Микро» («Нейрософт», Россия). Проводилось исследование электрической активности трех ИМ с наложением электродов в следующих позициях: грудино-ключично-сосцевидной мышцы (ГКСМ) – на 2–3 см выше ключицы в области брюшка мышцы, наружных межреберных мышц (НММ) – в 3-е межреберье по среднеключичной линии, и диафрагмы (Д) – в 7-е межреберье на уровне наружного края прямой мышцы живота [9]. При этом регистрировались показатели средней амплитуды (мкВ) и средней частоты (1/с) в фоновом режиме и при выполнении функциональной нагрузочной инспираторной пробы. Для этого с помощью оригинального прибора определяли индивидуальную величину максимального инспираторного усилия, по которой рассчитывали мощность вдоха в 30% от максимального значения. И затем пациент должен был удерживать инспираторное усилие мощностью 30% от максимального инспираторного усилия в течение 15 секунд. На 5-й, 10-й и 15-й секундах пробы проводили регистрацию показателей ЭМГ [10, 11].

Статистический анализ полученных данных проводили с помощью непараметрических методов в программном комплексе Statistica 10.0. Для показателей, используемых в работе, рассчитывали медиану, первый и третий квартили (Me [Q1;Q3]). Для оценки межгрупповых различий значений признаков применяли критерий Манна–Уитни; оценку генеральных эффектов влияния фактора проводили с использованием дисперсионного анализа Фридмана, апостериорный анализ проводили с помощью критерия Вилкоксона. Данные считали статистически значимыми при уровне р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнение абсолютных значений параметров ЭМГ между группами не выявило статистически значимых отличий показателей частоты и амплитуды (табл. 1).

Таблица 1

Показатели частоты (1/с) и амплитуды (мкВ) ЭМГ инспираторных мышц при выполнении функциональной пробы с инспираторным усилием мощностью 30% от максимального инспираторного усилия

|

Показатель |

Обследованные группы больных |

|||||

|

Частота у больных СД (n=47) |

Частота в группе сравнения (n=40) |

р |

Амплитуда у больных СД (n=47) |

Амплитуда в группе сравнения (n=40) |

р |

|

|

ГКСМ |

||||||

|

0с |

330,9 [284,0; 352,87] |

318,07 [246,97; 347,77] |

0,408 |

2,55 [2,42; 2,65] |

2,61 [2,51; 2,78] |

0,265 |

|

5с |

226,1* [167,37; 278,9] |

192,20* [153,83; 228,0] |

0,116 |

3,8* [3,10; 5,96] |

4,63* [3,6; 6,26] |

0,159 |

|

10с

|

207,35* [143,3; 269,9] |

181,95* [144,60; 208,0] |

0,174 |

4,28* [3,31; 7,61] |

5,08* [3,94; 7,96] |

0,263 |

|

15с |

186,95* [132,68; 264,5] |

172,18* [143,95;212,07] |

0,424 |

5,52* [3,38; 12,49] |

5,48* [4,2;13,65] |

0,519 |

|

НММ |

||||||

|

0с |

319,33 [2529,33;3640,3] |

321,2 [2979,67; 3576] |

0,628 |

2,67 [2,52; 2,93] |

2,66 [2,59; 2,77] |

0,683 |

|

5с |

304,53 [232,93; 357,77] |

283,13* [215,3; 340,8] |

0,350 |

3,12* [2,61;3,64] |

3,09* [2,74;3,62] |

0,803 |

|

10с |

288,92* [197,7; 363,62] |

256,9* [190,03; 334,62] |

0,274 |

3,24* [2,60; 4,0] |

3,23* [2,81; 4,49] |

0,484 |

|

15с |

290,75* [196,1; 367,33] |

254,6* [182,200;312,43] |

0,142 |

3,35* [2,62; 4,06] |

3,39* [2,83; 4,68] |

0,298 |

|

Д |

||||||

|

0с |

365,83 [345,37; 374,97] |

371,9 [326,45; 390,8] |

0,631 |

2,51 [2,42; 2,77] |

2,47 [2,43; 2,57] |

0,335 |

|

5с |

366,63 [343,40; 389,6] |

374,55 [340,50; 392,97] |

0,727 |

2,6 [2,47; 2,75] |

2,57* [2,46; 2,74] |

0,743 |

|

10с |

359,43 [334,43; 387,77] |

354,53 [318,30; 393,53] |

0,743 |

2,61* [2,46; 2,92] |

2,67* [2,47; 2,91] |

0,958 |

|

15с |

367,1 [303,73; 389,73] |

334,4 [290,0; 389,2] |

0,728 |

2,62* [2,46; 2,92] |

2,74* [2,49; 3,07] |

0,915 |

|

Примечание: * – статистически значимая разница между группами (р≤0,05) |

||||||

При анализе результатов функциональной пробы с инспираторным усилием мощностью 30% от максимального усилия было выявлено, что изменения показателей ЭМГ в обеих группах были однонаправленными, однако динамика была различной интенсивности.

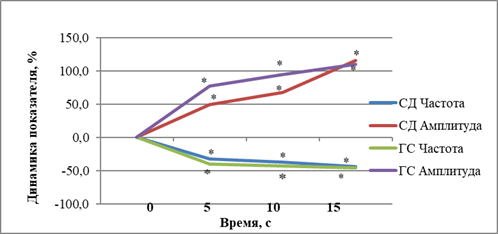

При выполнении функциональной пробы наиболее выраженные изменения показателей ЭМГ ГКСМ наблюдались у всех обследованных пациентов (рис. 1). У больных СД частота ЭМГ ГКСМ при удержании инспираторного усилия уменьшалась (χ2 =63,9, df =3, p<0,001). При проведении апостериорных сравнений, выполненных с помощью критерия Вилкоксона, было выявлено статистически значимое уменьшение показателя частоты от фона к 5-йсекунде на 31,7% (р<0,001), к 10-йсекунде на 37,3% (р<0,001), к 15-йсекунде – на 43,5% (р<0,001). В группе сравнения регистрировалось уменьшение частоты ЭМГ ГКСМ от фона к 5-йсекунде на 39,6%, к 10-йсекунде – на 42,8%, к 15-йсекунде – на 45,9% (χ2 =58,5, df =3, p<0,001; p5<0,001, p10<0,001, p15<0,001).

Наряду с уменьшением показателя частоты ЭМГ у пациентов с СД при выполнении функциональной пробы происходило увеличение амплитуды ЭМГ ИМ. Наиболее выраженная динамика изменения показателей амплитуды, как и частоты, наблюдалась на ГКСМ. Амплитуда ЭМГ ГКСМ у больных СД увеличивалась от фона к 5-йсекунде на 49%, к 10-йсекунде – на 67,8%, к 15-йсекунде – на 116,4% (χ2 =69,3, df =3, p<0,001; p5<0,001, p10<0,001, p15<0,001). У больных группы сравнения на ГКСМ происходило увеличение амплитуды к 5-йсекунде пробы на 77,4%, к 10-йсекунде – на 94,6%, к 15-йсекунде пробы – на 110% (χ2 =68,6, df =3, p<0,001; p5<0,001, p10<0,001, p15<0,001).

Рис. 1. Динамика изменения частоты и амплитуды ЭМГ ГКСМ при выполнении функциональной пробы от фона к 5-й, 10-й и 15-й секундам

Примечание: * – статистически значимая разница изменений показателей по сравнению с исходным значением (р<0,05); СД – сахарный диабет, ГС – группа сравнения

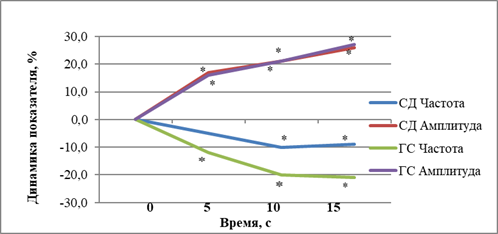

Изменение частоты ЭМГ НММ в группе больных СД характеризовалось ее уменьшением от фона к 5-йсекунде на 4,6%, к 10-йсекунде – на 9,5% и к 15-йсекунде – на 8,9% (χ2 =28,4, df =3, p<0,001; р5>0,05, p10=0,008, p15=0,005) (рис. 2). В группе сравнения частота ЭМГ НММ также уменьшалась к 5-йсекунде в сравнении с исходным значением на 11,8%, к 10-йсекунде – на 20%, к 15-йсекунде – на 20,7% (χ2 =60,1, df =3, p<0,001; p5<0,001, p10<0,001, p15<0,001).

У больных СД на НММ прирост амплитуды при удержании инспираторного усилия от фона к 5-йсекунде составил 16,9%, к 10-йсекунде – 21,3%, к 15-йсекунде – 25,5% (χ2 =37,6, df=3, p<0,001; p5<0,001, p10<0,001, p15<0,001). У пациентов без СД амплитуда ЭМГ НММ выросла к 5-йсекунде на 16,2%, к 10-йсекунде – на 21,4%, к 15-йсекунде – на 27,4% (χ 2=55,3, df=3, p<0,001; p5<0,001, p10<0,001, p15<0,001).

Рис. 2. Динамика изменения частоты и амплитуды ЭМГ НММ при выполнении функциональной пробы от фона к 5-й, 10-й и 15-й секундам

Примечание: * – статистически значимая разница изменений показателей по сравнению с исходным значением (р<0,05); СД – сахарный диабет, ГС – группа сравнения

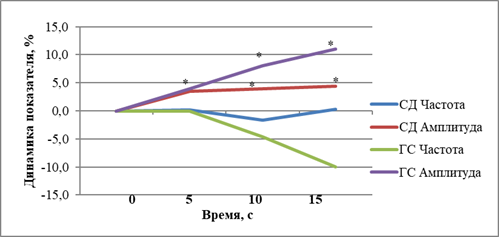

При выполнении пробы с удержанием инспираторного усилия изменения показателей частоты ЭМГ Д от фона к 15-й секунде были минимальны и статистически не значимы в обеих группах (рис. 3). Прирост амплитуды ЭМГ на Д был самым низким из исследованных ИМ и составил у больных СД к 5-й секунде 3,5% от исходного значения, к 10-й секунде – 3,9%, к 15-й секунде – 4,4% (χ2=28,9, df=3, p<0,001; р5>0,05, p10=0,035, p15=0,01). В группе сравнения на Д к 5-йсекунде инспираторного усилия амплитуда увеличилась на 4%, к 10-йсекунде – на 8,1%, к 15-йсекунде – на 10,9% (χ 2=30,8, df=3, p<0,001; p5=0,02, p10=0,004, p15=0,007).

Рис. 3. Динамика изменения частоты и амплитуды ЭМГ Д при выполнении функциональной пробы от фона к 5-й, 10-й и 15-й секундам

Примечание: * – статистически значимые изменения показателей по сравнению с исходным значением (р<0,05); СД – сахарный диабет, ГС – группа сравнения

Таким образом, несмотря на отсутствие статистически значимых различий абсолютных значений показателей ЭМГ между двумя исследуемыми группами, были выявлены отличия изменения частотно-амплитудных показателей при выполнении функциональной пробы с инспираторным статическим усилием. При этом наблюдался однонаправленный характер изменений показателей ЭМГ, выражающийся уменьшением частоты ГКСМ и НММ и увеличением амплитуды ГКСМ, НММ и Д, однако динамика параметров ЭМГ несколько различалась между группами. Увеличение амплитуды ЭМГ свидетельствует о включении в мышечное сокращение дополнительных двигательных единиц, а уменьшение показателей частоты ЭМГ происходит при развитии мышечного утомления [12]. В связи с тем, что обследуемые удерживали инспираторное усилие на уровне 30% от максимального инспираторного усилия в течение всей пробы, увеличение амплитуды ЭМГ, происходившее одновременно с уменьшением частоты ЭМГ, свидетельствовало о компенсации развивающегося утомления.

В обеих исследуемых группах наблюдались наиболее выраженные изменения показателей ЭМГ ГКСМ, свидетельствующие о ее компенсированном утомлении. Анализ ЭМГ НММ и Д у больных СД показал более медленную динамику изменений показателей ИМ в ответ на нагрузку с удержанием инспираторного усилия по сравнению с пациентами без СД. При этом утомление НММ, несмотря на более медленную динамику ее изменений у больных СД, было компенсированным в обеих группах.

При выполнении нагрузочной пробы у всех обследованных не было зарегистрировано развития утомления Д. Однако наблюдалось статистически значимое увеличение амплитуды ЭМГ Д, свидетельствующее о ее участии в удержании инспираторного усилия и компенсации развивающегося утомления других исследуемых групп ИМ. Следует отметить, что у больных СД активация Д для удержания инспираторного усилия происходила медленнее, чем в группе сравнения, о чем свидетельствует регистрация увеличения амплитуды ЭМГ в основной группе лишь на 10-й секунде пробы.

Выводы

1. У больных сахарным диабетом 2-го типа происходит замедление изменения параметров ЭМГ по сравнению с больными без нарушений углеводного обмена.

2. В выполнении инспираторной нагрузки у всех обследуемых пациентов большее участие принимает грудино-ключично-сосцевидная мышца.

3. Диафрагма менее подвержена развитию утомления среди исследуемых инспираторных мышц.