Введение

Развитие исследовательских умений у детей школьного возраста рассматривается как актуальная область педагогических исследований. Оно предполагает интерес к открытиям, постоянное обучение для решения жизненных задач, эффективное использование технологий для поиска ответов, а также способность ясно выражать свои мысли и аргументировать их. Особенно важно развивать указанные навыки у школьников, поскольку это требует создания особой образовательной среды, которая поощряет самостоятельные исследования и творчество [1]. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (от 31.05.2021 № 286), особое внимание уделяется метапредметным результатам обучения, которые включают формирование базовых исследовательских действий, в том числе: целеполагание, сравнительный анализ вариантов решения, выявление причинно-следственных связей, формулирование выводов и прогнозирование возможных последствий [2]. Следовательно, в контексте современных образовательных стандартов особое внимание уделяется поиску эффективных педагогических средств, которые могут способствовать овладению учащимися основами исследовательской деятельности. При этом этнокультурные традиции рассматриваются как важный источник и фактор воспитания и развития личности, а также формирования ценностного отношения к родной культуре и истории.

Исследовательская работа, направленная на изучение народного творчества, фольклора и традиций, способствует погружению в собственную культуру, стимулируя интерес к истории и искусству своего народа. Включение этнокультурных традиций в школьное образование способствует формированию идентичности и открытости к культурному многообразию. Этнокультурное образование – это процесс, направленный на сохранение этнокультурной идентичности личности посредством приобщения к родной культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры. Его педагогической целью является формирование соответствующей компетентности учащихся [3]. Этнокультурные традиции в образовании помогают сохранять культуру и традиции народа. Целенаправленное этнокультурное образование обеспечивает развивающее воздействие ценностей на самосознание детей и способствует развитию творчески-познавательной деятельности. Понимание основ национальной культуры и родного фольклора является необходимым условием для формирования интереса и уважения к истории и традициям других культур [4]. Этнокультурные традиции занимали важное место в педагогических системах великих педагогов, поскольку они видели в них основу для воспитания личности, связанной с родной культурой и ценностями. Суть пансофической школы Я.А. Коменского заключалась в приобщении детей к устному народному творчеству, родному языку, обычаям и истории, к накопленным веками общечеловеческим знаниям и мудрости [5, с. 196]. Он считал, что воспитание должно учитывать национальные и культурные особенности народа. К.Д. Ушинский развивал идеи народного воспитания и подчеркивал значимость национальных традиций. Он разработал основы этнокультурного воспитания и показал научно-психологическое обоснование целесообразности использования материала из окружающей среды в обучении детей. К.Д. Ушинский призывал использовать в обучении фольклор, народные сказки, пословицы и песни, чтобы сформировать любовь к своей культуре [6, с. 126–129]. Л.Н. Толстой в своих педагогических трудах уделял внимание обучению детей в соответствии с их культурной и социальной средой. Он одним из первых раскрыл философско-педагогическую суть взаимосвязи красоты природы с нравственной красотой, присущей детской душе. Идея народности в трудах Л.Н. Толстого сочетается с идеей демократизации, свободы, ненасилия и является стержнем духовно-нравственного, творческого развития личности ребенка [7]. Общие черты подходов выдающихся ученых заключаются в уважении родной культуры, языка и традиций; в использовании фольклора и народных рассказов, обычаев в процессе обучения и воспитания; в формировании патриотизма и уважения к своему народу через образование; в привитии нравственных ценностей, заложенных в этнокультурных традициях [8].

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» закреплен принцип единого культурного и образовательного пространства, основанный на поддержке развития национальных культурных традиций. В многонациональном обществе России это порождает необходимость формировать поликультурную, толерантную личность, ориентированную на этнокультурные ценности и способную к межкультурному взаимодействию [9]. Термин «этнокультура» в работах С.А. Арутюнова рассматривается как совокупность «ценностей, убеждений, традиций и обычаев», к которым обращаются представители различных народов [10, с. 50]. У этнолога С.В. Лурье термин «этническая культура» рассматривается как сложное понятие, через которое формируется «этническая картина мира» человека. Она служит отражением того, как человек существует и воспринимает действительность. Ученый также акцентирует внимание на защитной роли этнокультуры в процессе самосохранения этнической группы, подчеркивает защитную функцию этнокультуры в самосохранении этноса [11, с. 246–247]. А.Б. Афанасьева рассматривает этнокультуру как целостную систему, включающую в себя как материальные, так и духовные ценности, которые были сформированы в ходе исторического развития конкретного этноса [12]. По мнению А.С. Сакердоновой, этнокультура – динамический процесс, который продолжается в настоящем и адаптируется к новым условиям, сохраняя при этом связь с традициями и наследием прошлого [13, с. 19].

Исследования многих якутских ученых посвящены использованию потенциала этнокультуры и этнопедагогики народа саха в образовательном процессе. В работах Н.Д.Неустроева, Д.А. Данилова и других авторов проанализировано, как потенциал этнокультуры и этнопедагогики народа саха может быть эффективно задействован в образовательном процессе. Они подчеркивают важность сохранения и передачи традиционных ценностей, языковых и культурных особенностей через систему обучения, а также отмечают положительное влияние этнопедагогических методов на формирование духовно-нравственных качеств и гражданской идентичности подрастающего поколения [14, 15]. В трудах З.С. Жирковой и Е.А. Барахсановой рассмотрены вопросы этнокультурного образования в более широком масштабе, включая методологические аспекты, проблемы подготовки педагогических кадров, интеграцию инновационных технологий и сохранение этнического многообразия в образовательной среде [16, с. 12–13; 17]. Исследования А.В.Ивановой и Н.П. Олесова посвящены регионализации и совершенствованию системы образования с учетом местных условий: они указывают на значимость учета специфики региона, традиционного уклада жизни и культурных ценностей в организации учебного процесса [18, 19].

Г.С. Голошумова в своей работе рассматривает педагогический потенциал этнокультурных традиций как педагогический ресурс, способствующий формированию у обучающихся национального самосознания, духовно-нравственных ценностей и культурной идентичности. Она подчеркивает, что этнокультурные традиции могут быть эффективно интегрированы в образовательный процесс для воспитания толерантности, уважения к культурному наследию и осознания значимости межкультурного диалога [20].

Так, обзор научной литературы показывает, что средства педагогического потенциала этнокультурных традиций включают: традиционные формы народного искусства: устный и поэтический, музыкальный фольклор, народные подвижные игры и забавы; народное прикладное искусство, обычаи.

Устное народное творчество – это источник истории, духовной культуры, мудрости, ума, творчества народа, который несет в себе неиссякаемый педагогический потенциал. Весь накопленный годами этнокультурный материал является благодатной почвой для исследовательской деятельности младших школьников, поэтому следует направить усилия на формирование исследовательских умений. Использование местного материала значительно улучшает образовательный процесс, делая его более интересным и понятным. Это способствует повышению результативности обучения, стимулирует активность и самостоятельность учащихся, а также способствует творческому освоению основных научных принципов.

Фольклор развивает и воспитывает детей, являясь прекрасным средством подготовки к практической, исследовательской деятельности. У младших школьников в силу возрастных и психологических особенностей на этом этапе детского развития формируются представления о мире, гражданская позиция, мотивы культурной деятельности, познавательные процессы, усваиваются социальные нормы. Многими исследователями, фольклористами доказано, что дети в этом возрасте психологически готовы к усвоению фольклорного материала [21]. На основе собственного чувственного опыта они сравнивают, анализируют, обобщают, делают выводы.

Таким образом, анализ педагогической литературы позволяет утверждать, что этнокультурные традиции в образовании ориентированы на передачу культурно-исторического наследия и обычаев каждого народа и служат инструментом для формирования исследовательских умений у младших школьников.

Цель исследования – обосновать применение средств педагогического потенциала этнокультурных традиций в формировании исследовательских умений младших школьников.

Материалы и методы исследования

Данное исследование было проведено в Сыланской средней общеобразовательной школе имени профессора Г.П. Башарина в Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия), для обучающихся начальных классов. В общей сложности в исследовании приняли участие 48 обучающихся.

Методология исследования включала в себя сравнительный анализ научной литературы, а также применение оценочно-диагностических инструментов. К таким инструментам относились различные педагогические методы, такие как анкетирование, опросы, наблюдение и анализ продуктов исследовательской деятельности. Исследование проводилось с целью изучения и оценки уровня сформированности исследовательских умений у младших школьников [22].

На констатирующем этапе эксперимента для оценки практической готовности учащихся к исследовательской деятельности был проведен опрос, состоящий из 36 вопросов, по методике Н.Н. Сандаловой [23, с. 181–183]. Оценку проводили учителя начальных классов. Результат по итогам опроса позволяет соотнести практическую готовность с уровнем развития исследовательских умений.

Диагностика сформированности исследовательских умений младших школьников проводилась с помощью диагностической карты «Выявление исследовательских умений» по А.И. Савенкову [24, с. 34]. Цель методики – выявить исходный уровень исследовательских умений у обучающихся. Диагностика проводилась во время урока и на внеурочных занятиях, использовался метод наблюдения. Критерии при заполнении диагностической карты: умение планировать свою работу; умение видеть проблемы в исследовании; умение задавать вопросы; умение выдвигать гипотезы; умение давать определения понятиям; умение делать выводы и др. В зависимости от набранных баллов выявляется уровень развития исследовательских умений: 24–21 балл – высокий уровень, 20–16 баллов – средний уровень; 15–10 баллов – низкий уровень.

Результаты исследования и их обсуждение

На формирующем этапе эксперимента была организована работа средствами педагогического потенциала этнокультурных традиций через творческие индивидуальные и групповые проекты по следующим направлениям:

• культурно-просветительское: изучение фольклора, национальных праздников, обычаев, народного искусства и ремесел;

• образовательное: включение дополнительного этнокультурного компонента в содержание учебных дисциплин («Родная литература», «Родной язык», «Окружающий мир», «Математика»), разработка рабочей тетради с этнокультурной направленностью для внеурочной программы «Я исследователь»;

• воспитательное: организация внеучебных мероприятий, таких как этнокультурные фестивали, национальные игры, творческие мастерские, выставки;

• социально-коммуникативное: организация диалога поколений, работа с носителями традиций.

Фольклор является важным элементом формирования исследовательских умений у детей младшего школьного возраста. Пословицы, легенды, поговорки, сказки – народное творчество, которое является неоценимым богатством, оно позволяет детям прикоснуться к истории и наследию многих поколений. Изучение фольклора в ходе эксперимента велось через погружение в культурное наследие. Дети знакомились с фольклорными произведениями, делились своими впечатлениями, обсуждали, анализировали, сравнивали с произведениями со сходным сюжетом. Также они разыгрывали небольшие сценки из сказок, придумывали и показывали свои постановки, устраивали в конце месяца творческую выставку рисунков, поделок. Младшие школьники с увлечением посещали музеи, выставки, мастер-классы. Такая форма работы пробуждала исследовательский интерес, способствовала развитию творческого потенциала детей. Погружение в мир фольклора вызывало у детей интерес к другим культурам, помогало им развивать воображение, фантазию, творческие способности и умение анализировать информацию.

Организация исследовательской деятельности для младших школьников должна быть личностно значимой и доступной. Дети работали над проектами, где первостепенной задачей было исследование истории, художественного наследия, традиций и обычаев своего народа. Обучающиеся при исследовании не только закрепляли знания, но и воспитывались на духовном богатстве народа.

Также в процессе организации исследовательской деятельности стоит обратить внимание на использование современных технологий. Применение цифровых инструментов для сбора и обработки данных, создание видеопрезентаций или мультимедийных проектов значительно повышают заинтересованность детей, развивают творческий и интеллектуальный потенциал. Следует учесть, что многообразие способов применения средств информационно-коммуникативных технологий создает условия для формирования исследовательских умений младших школьников.

Одним из важнейших аспектов при организации исследовательской работы является поддержка родителей и общественных организаций. Семья служит проводником традиций, ценностей, культурного наследия из поколения в поколение. Так, в рамках совместного проекта с родителями «Семейный музей» организован интерактивный музей, содержащий более 50 семейных реликвий, уникальных коллекций. Дети исследовали и защитили уникальные истории своих семей, родословные. Закономерным итогом являлось создание экспозиций по истории и культуре родного края.

Тесное взаимодействие со старшими родственниками, которые хранят в себе народную мудрость, формирует у младших школьников понимание значимости культурного наследия и его роли в жизни общества. Вовлечение родителей и местного сообщества в процесс обучения через этнокультурные традиции значительно обогащает образовательный опыт детей. У них появляются уверенность в своих силах и желание исследовать новое.

|

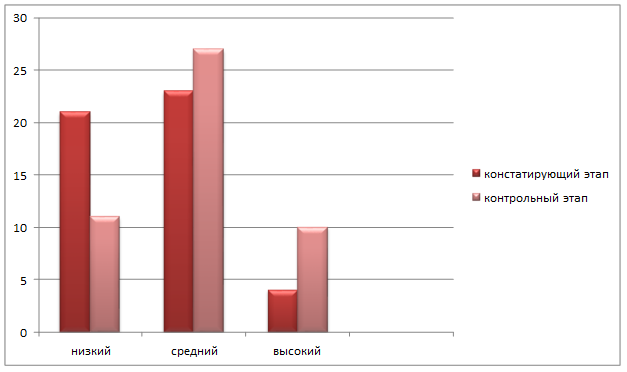

На контрольном этапе по итогам опроса оценки практической готовности обучающихся к исследовательской деятельности отмечается улучшение показателей (рис. 1).

Рис. 1. Результаты опроса оценки практической готовности младших школьников к исследовательской деятельности по методике Н.Н. Сандаловой (составлено авторами)

Повторное исследование для выявления формирования исследовательских умений у обучающихся показало следующее:

- высокий уровень отмечен у 20,8% детей (10 человек). Они самостоятельно работают с информацией, умеют общаться, анализировать и выявлять в исследовании проблему, самостоятельно искать пути ее решения, самостоятельно формулировать выводы, делать нестандартные выводы, проявляют креативность на каждом этапе работы;

- средний уровень характерен для 56,3% детей (27 человек). Обучающиеся имеют отдельные умения, позволяющие проводить исследования с помощью преподавателя, но все же дети демонстрируют элементы творчества при выборе тем, методов и представлении результатов исследований;

- низкий уровень присущ 22,9% детей (11 человек). Диагностировано низкое формирование исследовательских умений. Дети проявляют неустойчивый интерес к исследованию, затрудняются выполнять задания на каждом этапе познавательной поисковой деятельности, работают в основном по аналогиям, под непрерывным и четким руководством учителя (рис. 2).

Рис. 2. Выявление формирования исследовательских умений по методике А.И. Савенкова (составлено авторами)

Следовательно, результат диагностики показывает сохранение среднего уровня, а также уменьшение низкого и увеличение высокого уровней.

Заключение

Таким образом, применение средств педагогического потенциала этнокультурных традиций способствует формированию исследовательских умений у младших школьников по следующим причинам:

• национальные традиции, родная культура предоставляют обучающимся доступный материал, что делает изучаемый материал более понятным и значимым. Когда дети видят, как знания применяются в культуре, они становятся более мотивированными к исследованию и изучению;

• исследование этнокультурных традиций побуждает детей самостоятельно искать информацию, что формирует у них навыки самостоятельной работы и ответственность за свои исследования;

• изучение этнокультурных традиций способствует пониманию и уважению культурного наследия, учит ценить культурное многообразие.

Изучение своих корней и ощущение причастности к судьбе своей страны и народа способствуют развитию патриотизма, национальной гордости и чувства ответственности за сохранение и развитие отечественных и общечеловеческих ценностей.