Введение

Лечение глаукомы является одним из наиболее серьезных вызовов в современной офтальмологии. С одной стороны, с помощью медикаментозной терапии не всегда удается достичь целевых значений внутриглазного давления (ВГД), с другой – хирургическое лечение часто сопряжено с высоким риском интра- и послеоперационных осложнений и в некоторых случаях не позволяет добиться стойкой компенсации ВГД. В связи с этим широкое распространение получили лазерные технологии, одной из которых является транссклеральная циклофотокоагуляция (ЦФК).

В настоящее время все чаще применяется ЦФК в микроимпульсном режиме (М-ЦФК). Данная процедура имеет высокий профиль безопасности и может применяться в глазах с хорошим зрительным потенциалом [1, 2]. Однако недостатком данного метода является его относительно низкая эффективность при высоких значениях ВГД [3]. Непрерывно-волновая ЦФК (НВ-ЦФК) обладает более выраженным гипотензивным эффектом, но при этом сопровождается большим количеством осложнений [4]. Также в зарубежной литературе описан способ выполнения комбинированной в непрерывно-волновом и микроимпульсном режимах ЦФК [5], однако сравнение его эффективности и безопасности с классическими способами ранее не проводилось.

При выполнении ЦФК предлагается использовать стандартное положение датчика на расстоянии 1,5 мм при НВ-ЦФК и 3,0 мм при М-ЦФК от лимба. Однако положение цилиарных отростков (ЦО) в глазах с глаукомой может варьировать как у разных пациентов, так и в разных квадрантах одного и того же глаза c диапазоном от 2 до 5 мм кзади от лимба [6]. Это обстоятельство может иметь критически важное значение при выполнении НВ-ЦФК, так как неверное позиционирование наконечника зонда и рассеивание непрерывного потока лазерной энергии способны привести к термическому повреждению соседних структур. Точное воздействие на ЦО может влиять не только на безопасность, но и на эффективность процедуры, целью которой является достижение адекватной циклодеструкции.

Для интраоперационной визуализации структур цилиарного тела (ЦТ) может применяться транссклеральная трансиллюминация. Данный метод, согласно публикациям, является надежным и быстрым методом идентификации границ ЦТ [7]. Таким образом, оценка эффективности комбинированного лазерного воздействия в условиях его точной локализации в зоне интереса обусловила актуальность и востребованность данного исследования.

Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности и безопасности комбинированного способа ЦФК с применением интраоперационной трансиллюминации с НВ-ЦФК и М-ЦФК.

Материалы и методы исследования

В исследование вошли 67 пациентов (67 глаз) с терминальной декомпенсированной глаукомой на максимальном гипотензивном режиме, прооперированных в период с 2022 по 2023 годы в Чебоксарском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, из них 37 женщин, 30 мужчин.

Максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ) варьировала от неправильной светопроекции до 0,06. Срок наблюдения составил не менее 6 месяцев.

Исходно, а также на контрольных послеоперационных визитах через 1, 3 и 6 месяцев всем пациентам выполняли рефрактокератометрию, визометрию, ультразвуковое обследование (B-scan), тонометрию по Маклакову при помощи грузика весом 10 г. Всем пациентам проводили объективную оценку уровня внутриглазного воспаления с помощью лазерной тиндалеметрии на приборе FС-2000 фирмы Kowa (Япония).

В зависимости от вида ЦФК все пациенты были разделены на 3 группы. Характеристика групп представлена в таблице 1.

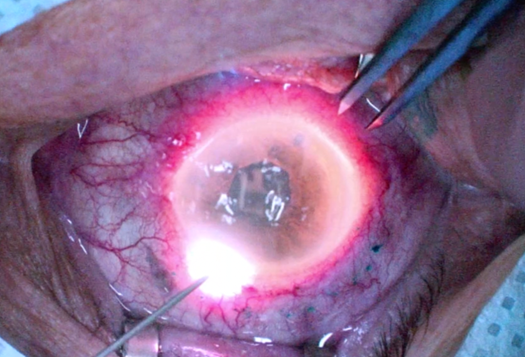

В I (основную) группу вошли 22 пациента (22 глаза), которым была проведена комбинированная ЦФК с применением трансиллюминации [8]. Трансиллюминация проводилась с помощью эндоосветителя путем последовательного транссклерального просвечивании в области основания ЦТ (рис. 1).

Рис. 1. Транссклеральная трансиллюминация, маркировка передней границы венечной части цилиарного тела

Ретролимбально определялась темная полоса – передняя граница венечной части ЦТ [7], далее раствором бриллиантовой зелени выполняли разметку по ее передней границе, а на глазную поверхность наносили контактную среду (вискоэластик на основе гиуалуроната натрия).

При работе в нижней полусфере на лазере устанавливался режим непрерывного воздействия «Thermo cyclo» со следующими параметрами: мощность – 1250–1500 мВт, время экспозиции – 3,5–4 сек., воздействие осуществлялось аппликациями в количестве 10–12 штук [9]. Для работы в верхней полусфере на лазере устанавливался режим микроимпульсного воздействия «Subcyclo» со следующими параметрами: мощность – 2000–2500 мВт, скважность – 31,3%, время экспозиции – 80–100 сек., плотность потока энергии – 103,8–162,7 Дж/см2, воздействие осуществлялось непрерывным скользящим движением перпендикулярно глазной поверхности [10].

В обоих режимах работы лазера наконечник зонда располагался сразу позади разметки над венечной частью ЦТ (от 1 до 4 мм кзади лимба) вдоль всей окружности глаза, избегая меридианов 3 и 6 часов.

Во II группу были включены 25 пациентов (25 глаз), которым была выполнена М-ЦФК с ранее описанными параметрами, предложенными T.M. Grippo. Наконечник зонда у всех пациентов располагался стандартно в 3 мм от лимба, согласно классической технике выполнения процедуры [10].

В III группу вошли 20 пациентов (20 глаз). Пациентам данной группы была выполнена НВ-ЦФК по стандартной «pop» технике со следующими параметрами: стартовая мощность 1750 мВт уменьшалась на 250 мВт при возникновении характерного звука «щелчка». Экспозиция составила 2 сек., количество аппликаций – 19–22, позиционирование датчика в этом случае у всех пациентов осуществлялось в 2,0 мм от лимба [11].

Для выполнения ЦФК во всех группах использовали диодный лазер Supra 810 нм (Quantel Medical, Франция).

У всех пациентов анестезиологическое пособие включало выполнение ретробульбарной анестезии комбинацией бупивакаина 0,5% и лидокаина 2% в соотношении 1:1. Всем пациентам в конце процедуры выполняли субконъюнктивальную инъекцию 0,3 мл раствора дексаметазона 0,4%. В послеоперационном периоде назначались инстилляции раствора дексаметазона 0,1% 4 раза в день в течение 2 недель и инстилляции нестероидных противовоспалительных средств от 2 до 4 раз в день сроком до 1 месяца.

В течение первого месяца гипотензивная терапия сохранялась под контролем ВГД, с последующей ее отменой при нормализации данных тонометрии. На каждом визите проводили сбор анамнеза с уточнением жалоб, количества используемых гипотензивных препаратов и кратности их применения.

Статистическую обработку выполняли с помощью статистической программы Jamovi (Version 1.6.23, США). Нормальность распределения в группах проверяли с помощью критерия Шапиро–Уилка. Статистические данные представлены в виде Me (Q1-Q3), где Me – медиана, Q1-Q3 – нижний и верхний квартили. Различия между группами оценивали с помощью критерия Краскела–Уоллиса (рw) для 3 и более независимых групп с ненормальным распределением. Статистически значимыми различия считались при значении p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Таблица 1

Характеристика групп, Me (Q1-Q3)

|

Параметр |

Группы |

pw |

||

|

Комбинированная ЦФК |

М-ЦФК |

НВ-ЦФК |

||

|

Возраст, лет |

62,50 (55,00–74,50) |

55,00 (46,00–68,00) |

63,50 (59,80–68,00) |

0,162 |

|

ВГД, мм рт. ст. |

35,50 (34,00–39,75) |

33,00 (32,00–34,50) |

38,00 (36,25–39,00) |

<0,001* |

|

Гипотензивная терапия, капель в день |

6,00 (5,00–7,00) |

5,00 (5,00–7,00) |

7,00 (5,25–7,00) |

0,023* |

|

Поток белка в передней камере, ф/мс |

9,00 (5,00–12,0) |

12,00 (5,00–19,50) |

17,50 (11,25–23,00) |

0,040* |

Примечание: *p<0,05

Гипотензивный результат ЦФК во всех трех группах отражен в таблицах 2, 3. Снижение ВГД после проведенного лечения наблюдалось уже на следующий день после операции (p<0,001).

Таблица 2

Динамика ВГД, мм рт. ст., Me (Q1-Q3)

|

Группы |

Сроки |

||||

|

До операции |

1-й день |

Через 1 месяц |

Через 3 месяца |

Через 6 месяцев |

|

|

Комбинированная ЦФК |

35,50 (34,00–39,75) |

26,50 (23,50–29,25) |

19,00 (16,00–20,00) |

20,00 (18,00–20,00) |

20,00 (20,00–21,25) |

|

М-ЦФК |

33,00 (32,00–34,50) |

25,00 (23,00–27,00) |

22,00 (20,00–22,00) |

22,00 (21,50–22,50) |

22,00 (22,00–24,00) |

|

НВ-ЦФК |

38,00 (36,25–39,00) |

21,50 (18,25–24,00) |

18,50 (16,00–20,00) |

18,00 (17,00–19,00) |

19,00 (18,00–20,00) |

|

pw |

<0,000* |

0,001* |

<0,001* |

<0,001* |

<0,001* |

Примечание: *p<0,05

Таблица 3

Динамика величины гипотензивного эффекта от исходного уровня, ΔMe (Q1-Q3), мм рт. ст.

|

Группы |

Сроки |

|||

|

1-й день |

Через 1 месяц |

Через 3 месяца |

Через 6 месяцев |

|

|

Комбинированная ЦФК |

10,50 (6,00–14,00) |

18,00 (14,00–22,00) |

16,00 (15,00–19,00) |

15,00 (13,00–19,00) |

|

М-ЦФК |

8,00 (7,00–10,00) |

12,00 (11,00–14,00) |

11,00 (11,00–12,00) |

11,00 (9,00–12,00) |

|

НВ-ЦФК |

18,50 (15,00–20,00) |

20,00 (19,00–24,00) |

20,00 (19,50–23,50) |

20,00 (16,50–21,00) |

|

pw |

<0,001* p2-1<0,132 p2-3<0,000 p1-3=0,000 |

<0,001* p2-1<0,000 p2-3<0,000 p1-3=0,100 |

<0,001* p2-1<0,000 p2-3=0,000 p1-3=0,031 |

<0,001* p2-1<0,000 p2-3<0,000 p1-3=0,033 |

Примечание: *p<0,05

Максимальное снижение ВГД отмечено во всех группах через 1 месяц, затем к 3-му месяцу наблюдались небольшой подъем ВГД в группе комбинированной ЦФК и стабилизация показателей к 6-му месяцу послеоперационного периода (табл. 2).

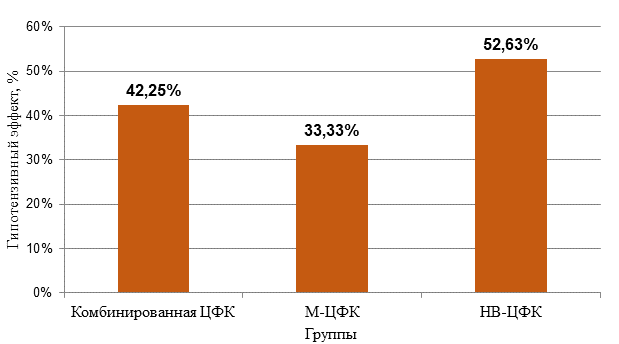

Наименее выраженный гипотензивный эффект к концу периода наблюдения отмечался в группе М-ЦФК (на 33,33%), максимальный (на 52,63%) – в группе НВ-ЦФК, при комбинированной методике уровень снижения ВГД через 6 месяцев составил 42,25% от исходного, разница между группами по величине гипотензивного эффекта была статистически значима (p<0,001) (табл. 3, рис. 2).

Рис. 2. Снижение ВГД от исходного уровня через 6 месяцев после операции, %

Количество используемых гипотензивных препаратов сразу после операции также снизилось во всех группах (p<0,001) (табл. 4). К 6-му месяцу наибольший объем гипотензивной терапии сохранялся во II группе и составил 6,0 (4,0–7,0) капель в день.

Таблица 4

Количество гипотензивных капель, Me (Q1-Q3)

|

Группы |

Сроки |

|||

|

1-й день |

Через 1 месяц |

Через 3 месяца |

Через 6 месяцев |

|

|

Комбинированная ЦФК |

5,50 (4,00–6,00) |

4,00 (1,50–4,50) |

4,00 (2,75–4,00) |

4,00 (3,00–4,00) |

|

М-ЦФК |

4,00 (4,00–6,00) |

4,00 (4,00–4,50) |

4,00 (4,00–6,00) |

6,00 (4,00–7,00) |

|

НВ-ЦФК |

5,00 (4,00–6,00) |

4,00 (1,50–4,00) |

4,00 (2,00–4,00) |

4,00 (4,00–4,00) |

|

pw |

0,197

|

0,003* p2-1=0,270 p2-3=0,001 p1-3=0,025 |

0,001* p2-1=0,628 p2-3=0,001 p1-3=0,002 |

<0,000* p2-1=0,592 p2-3<0,000 p1-3<0,000 |

Примечание: *p<0,05

Острота зрения во всех группах оставалась неизменной в течение всего периода наблюдения. Во всех группах наблюдалось значимое повышение уровня белка в передней камере на следующий день после операции. Наиболее выраженная воспалительная реакция отмечена в группе НВ-ЦФК (p<0,001) (табл. 5).

Таблица 5

Поток белка в передней камере, ф/мс, Me (Q1-Q3)

|

Группы |

Сроки |

|||

|

1-й день |

1 месяц |

3 месяца |

6 месяцев |

|

|

Комбинированная ЦФК |

40,50 (32,00–47,25) |

19,50 (18,00–22,00) |

18,5 (14,75–20,00) |

14,50 (11,00–18,50) |

|

М-ЦФК |

35,00 (33,00–36,00) |

13,00 (11,00–18,00) |

11,00 (9,00–15,50) |

11,00 (9,00–14,50) |

|

НВ-ЦФК |

53,50 (48,00–60,75) |

21,00 (19,25–29,00) |

20,00 (18,00–22,00) |

19,00 (18,00–20,00) |

|

pw |

<0,000* p2-1=0,051 p2-3<0,000 p1-3=0,001 |

<0,000* p2-1=0,001 p2-3<0,000 p1-3=0,167 |

<0,000* p2-1<0,001 p2-3<0,000 p1-3=0,125 |

<0,000* p2-1=0,005 p2-3<0,000 p1-3=0,012 |

Примечание: *p<0,05

Через 1 месяц наблюдалось постепенное снижение потока белка в передней камере, однако в тех группах, где присутствовал непрерывно-волновой компонент, показатели не достигли дооперационного уровня к 6-му месяцу наблюдений.

Наибольшее количество осложнений было отмечено в группе НВ-ЦФК: 3 случая увеита (15%), 1 случай эрозии роговицы (5%) и 1 случай гипотонии (5%). В группе комбинированного способа ЦФК был зафиксирован 1 случай увеита (4,5%). Все осложнения были купированы медикаментозно. Среди пациентов, которым была выполнена М-ЦФК, осложнений не наблюдалось. Однако в 3 случаях потребовалось повторное проведение процедуры М-ЦФК из-за отсутствия компенсации ВГД в сроки от 3 до 6 месяцев.

Анализ данных визуализации положения передней границы венечной части ЦТ по результатам транссклеральной трансиллюминации показал вариативность ее положения в зависимости от квадрантов глаза. Так, наиболее близкое ее расположение к лимбу отмечено в горизонтальном меридиане с височной и носовой стороны – 2,00 (2,00–2,00) мм. Более дальняя локализация определялась в вертикальном меридиане сверху и снизу, что составило 3,00 (2,25–4,00) и 3,00 мм (2,00–3,00) соответственно.

В данном исследовании при сравнении различных способов выполнения транссклеральной ЦФК авторы установили, что наибольший гипотензивный эффект отмечен в группе НВ-ЦФК. Однако, согласно литературным данным, НВ-ЦФК, вызывая коагуляционный некроз ЦТ, имеет более высокие риски развития серьезных осложнений, таких как: субатрофия глазного яблока (3,53%), гипотония (18,8%), гифема (1,7%) и, как следствие, повышение вероятности безвозвратной потери зрительных функций [4]. Так, в исследовании P. Shah снижение остроты зрения на 2 строчки и более после НВ-ЦФК наблюдалось у 33% пациентов [12]. В свою очередь, М-ЦФК не приводит к выраженным морфологическим изменениям в тканях [13]. Гипотензивный эффект реализуется, в основном, за счет изменения архитектоники ЦТ и увеличения увеосклерального и трабекулярного оттоков [14].

В ранее опубликованной работе L.G. Waldo, H.Q. Julio и C.V. Jennifer описана методика, согласно которой ЦФК в микроимпульсном режиме (мощность – 2000 мВт, скважность – 35%, время экспозиции – 80–150 сек.) выполнялась вдоль верхней гемисферы, а в нижней гемисфере проводилось непрерывно-волновое воздействие (мощность – 1000 мВт, время экспозиции – 2 сек., количество импульсов – 10–20 штук). Гипотензивный эффект предложенной техники через 6 месяцев в среднем составил 28% [5].

В проведенном исследовании авторами выявлено, что комбинированная ЦФК с применением транссклеральной трансиллюминации через 6 месяцев продемонстрировала более высокий гипотензивный эффект по сравнению с М-ЦФК (42,25% и 33,33% соответственно, p<0,001), но более низкий по сравнению с НВ-ЦФК (52,63%, p<0,033). Объем гипотензивной терапии к 6-му месяцу наблюдения в I группе также был ниже по сравнению со II группой, однако разница была статистически не значима (p2-1=0,592).

По данным литературы, 2 Дж непрерывно-волнового лазерного воздействия – это минимальная энергия, необходимая для локальной циклодеструкции. В ряде случаев этой энергии может быть недостаточно для достижения адекватного коагуляционного воздействия. Большее снижение ВГД в исследовании может быть связано, во-первых, с использованием более высоких параметров лазерной энергии при НВ-ЦФК, во-вторых, с применением транссклеральной иллюминации, что обеспечивает локализованное точное воздействие на венечную часть ЦТ. При выполнении трансиллюминации в основном наблюдался паттерн, при котором по вертикальному меридиану передняя граница венечной части ЦТ располагалась более дистально по отношению к лимбу, а по горизонтальному – проксимально, что согласуется с опубликованными ранее данными [6].

Полученные авторами в ходе проведенного исследования данные указывают, что локализованное воздействие на основании данных трансиллюминации, с одной стороны, может способствовать более выраженному гипотензивному эффекту, а с другой – препятствует повреждению соседних структур глаза непрерывным потоком лазерной энергии. Действительно, в исследовании было выявлено, что предложенная методика обладает более высоким профилем безопасности по сравнению с НВ-ЦФК, так как вызывает меньшее количество осложнений. Кроме того, показатель потока белка в передней камере был ниже в основной группе по сравнению с группой НВ-ЦФК весь период наблюдения. За счет того, что в группе НВ-ЦФК были пациенты с изначально повышенным показателем внутриглазного воспаления, в частности с неоваскулярной глаукомой, группы по данному показателю были исходно не сопоставимы (p=0,004).

Стоит отметить, что, согласно литературным данным, М-ЦФК, как и НВ-ЦФК, вызывает изменения в склере и конъюнктиве, поэтому возможность применения данной процедуры на ранних стадиях заболевания или как альтернативы хирургическому лечению остается дискутабельной [15]. Однако авторы данной работы предполагают, что выполнение этапа М-ЦФК именно в верхнем сегменте за счет более «щадящего» воздействия сохраняет относительно благоприятные условия для выполнения «конъюнктивальной» хирургии глаукомы при возникновении такой необходимости.

Заключение

Таким образом, комбинированная методика сочетает в себе преимущества двух стратегий ЦФК. С одной стороны, снижение суммарной непрерывно-волновой лазерной энергии повышает безопасность процедуры, с другой – непрерывно-волновой компонент способствует более долгосрочной стабилизации ВГД. Комбинированная методика ЦФК с использованием транссклеральной трансиллюминации позволяет персонализировать технику выполнения ЦФК, способствуя снижению ВГД на 42,25% от исходного без увеличения риска воспалительных осложнений в послеоперационном периоде.