Введение

За последние 35 лет медицинское сообщество являлось свидетелем смены трёх концепций в определении диагностических критериев сепсиса [1; 2]. При этом, с учётом нарастающего количества публикаций и ежегодных пересмотров, складывается впечатление о спиральности движения во взглядах на сепсис от фундаментальных подходов середины XX века к ним же, но уже через призму более глубокого познания патогенетических основ патологического процесса. Концепция «Сепсис-3» с изменениями и дополнениями 2021 года рассматривает сепсис как инфекционный процесс, потерявший связь с основным очагом воспаления за счёт формирования органных дисфункций [3]. При этом в основе диагностики сепсиса лежит балльная оценка состояния пациента по шкале SOFA. Однако более 20 лет в клинику внедрялась, а затем повсеместно была принята для работы в научной и практической среде концепция «Сепсис-2», основанная на понятии системного воспалительного ответа на внедрение инфекционного агента. Несмотря на лёгкость в практическом отношении, в литературе периодически возникали споры относительно уместности данного подхода в диагностике сепсиса, не утихавшие в течение всего периода её существования [4]. Учитывая широту контингента пациентов, имеющих диагноз «сепсис», согласно предшествующей концепции, шёл активный поиск новых биологических показателей, которые бы позволяли более достоверно судить о наличии сепсиса у пациента – маркёров сепсиса [5], которые могли бы быть использованы для выявления пациентов с высоким риском развития сепсиса, ранней диагностики сепсиса, начала своевременного комплексного лечения и мониторинга его эффективности, а также прогнозирования исхода [6]. При этом, с учетом нерутинности исследования, к биомаркёрам сепсиса предъявлялись определённые требования: объективная измеримость, наличие референтного стандарта, воспроизводимость теста, известная кинетика, рентабельность, отражение нормального биологического процесса, патологического процесса или фармакологического ответа на терапию [7]. К подобным маркёрам, активно вошедшим в клиническую практику, можно отнести С-реактивный белок, прокальцитонин (ПКТ), пресепсин, интерлейкины, но последние, в связи со сложностью воспроизведения, получили распространение только в научных исследованиях. Первым из таких показателей явилась макромолекула ПКТ, отличавшаяся высокими уровнями чувствительности и специфичности. Определены критические уровни ПКТ, на основании концепции «Сепсис-2» [8; 9], и именно ПКТ стал тем маркёром, который нашёл широкое применение в практической деятельности, в частности на территории России.

С изменением диагностических критериев сепсиса закономерно возник вопрос о значимости имеющихся данных об уровне ПКТ в диагностике сепсиса ввиду упразднения понятия «сепсис-синдром». Определению пороговых значений ПКТ в новой парадигме сепсиса посвящён ряд исследований последних лет, показавших достаточно широкий диапазон значений изучаемого показателя [10]. Данный факт находит отражение в утверждённых национальных клинических рекомендациях (НКР) по лечению сепсиса у взрослых, определяя диагностическую роль уровня ПКТ, как маркёра сепсиса, на уровне достоверности доказательств (УУД) – 5 и уровне убедительности рекомендаций (УУР) – С, то есть ниже среднего, поскольку основной массив результатов исследования значимости ПКТ был получен в рамках предыдущей концепции [13]. Кроме того, ряд исследований проведён ретроспективно и содержит неоднородный по нозологии контингент пациентов [11], в то время как большинство исследователей убеждены в необходимости органоспецифичного подхода в диагностике и лечении сепсиса в зависимости от локализации первичного очага, что закреплено в качестве одной из ведущих задач кампании по изучению сепсиса на ближайшие годы [12]. Ретроспективные исследования в России также затруднены в связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев лечебным учреждением идёт приобретение полуколичественных тест-систем определения уровня ПКТ. Так, проведённый авторами анализ тендеров лечебно-профилактических учреждений России (по данным открытого доступа портала https://www.rts-tender.ru) показал, что на январь 2025 года из 5811 объявлений на проведение закупок реактивов определения ПКТ лишь в 291 (5%) запрашивали наборы для количественного определения ПКТ.

Поэтому проведение проспективного наблюдательного исследования диагностической значимости уровня ПКТ в рамках концепции «Сепсис-3» с учетом органоспецифичности, в том числе у пациентов с гнойно-воспалительной патологией кожи и мягких тканей, как наиболее частой причиной хирургического сепсиса, является актуальной задачей хирургии.

Целью исследования явилась оценка уровня ПКТ как биомаркёра сепсиса у пациентов с тяжёлой инфекцией кожи и мягких тканей в рамках действующей концепции сепсиса.

Материалы и методы исследования

В исследование включен 261 пациент с тяжёлыми гнойно-некротическими инфекциями кожи и мягких тканей, которые имели высокий риск развития сепсиса. Пациенты находились на лечении в гнойных отделениях ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6» и ГАУЗ «Энгельсскаягородскаяклиническаябольница№1» в период с 2023 по 2024 г. Диагноз сепсиса устанавливался согласно критериям концепции «Сепсис-3», лежащей в основе НКР по сепсису: наличие органных дисфункций (более двух баллов по шкале SOFA) при наличии очага инфекции.

114 пациентам диагноз «сепсис» выставлен на момент госпитализации в стационар, у 60 пациентов сепсис диагностирован в течение первых 5 суток с момента поступления, у 77 пациентов органные дисфункции (ОД) в процессе госпитализации зарегистрированы не были, соответственно, диагноз «сепсис» не выставлялся. Среди пациентов наибольшее количество составили лица, страдавшие гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы 188 (75%), неклостридиальной анаэробной инфекцией 23 (9%), тяжёлыми формами стрептококковой инфекции кожи и мягких тканей 40 (16%). Всем пациентам выполнялось определение уровня ПКТ полуколичественным методом «Прокальцитонин-ИМБИАН-ИХА», (высокочувствительный экспресс-тест), ООО «Имбиан», Россия, Новосибирск. Также проводилась количественная оценка уровня сывороточного ПКТ методом иммуноферментного анализа «ИФА Прокальцитонин ХЕМА», ООО «ХЕМА», Россия, Москва. Забор крови осуществляли в момент госпитализации с дальнейшей глубокой заморозкой сыворотки при -30 °С. В случае регистрации органных дисфункций в ходе госпитализации, выполнялся повторный забор крови. Иммуноферментный анализ проводили на базе ООО «Центр ДНК исследований», Саратов.

Статистическую обработку полученных данных проводили в программе Medcalc 11.3. Использовали методы непараметрической статистики с оценкой 25 и 75 квартилей. Для сравнения уровней ПКТ в подгруппах пациентов использовали критерий Манна-Уитни, для динамической оценки уровня ПКТ – дисперсионный анализ повторных измерений. Оценку значимости определения ПКТ полуколичественным методом рассчитывали с помощью расчета шансов с определением доверительного интервала. Для определения эффективности количественного анализа уровня ПКТ в рамках подходов «Сепсис-3» у пациентов с изучаемой патологией использовали методику регрессионного анализа с построением ROC-кривых и расчётом площади под кривой (AUC), порогового значения, а также чувствительности и специфичности.

Результаты исследования и их обсуждение

Уровень ПКТ при полуколичественном анализе в момент госпитализации, а также в сопоставлении с тяжестью состояния по шкале SOFA представлен в таблице 1.

Таблица 1

Количественные и полуколичественные уровни ПКТ в сопоставлении с тяжестью состояния пациентов при поступлении в стационар

|

Тяжесть состояния, балл SOFA, (число пациентов) |

Оценка уровня ПКТ |

||||

|

Полуколичественный анализ (нг/мл), число пациентов |

количественная оценка, M [25%;75%] нг/мл |

||||

|

менее 0,5 |

0,5-2 |

2-10 |

более 10 |

||

|

0-1, (127) |

24 |

37 |

40 |

26 |

7,55±[1,4;13,9] |

|

2-4, (36) |

- |

3 |

12 |

21 |

14,9±[2,5;17,9]* |

|

4-6, (54) |

- |

2 |

6 |

46 |

16,7±[8,7;22,4]* |

|

Более, 6 (34) |

- |

2 |

8 |

24 |

17,3±[14,4;31,5]* |

* – p˃0,05 (значения не статистически значимы по отношению к отсутствию органной недостаточности).

Из представленных в таблице данных видно, что имеет место тенденция к увеличению уровня ПКТ при возрастании частоты ОД, при этом число пациентов с уровнем ПКТ более 10 нг/мл составляет подавляющее большинство при развитии явлений ОД, кроме того, отсутствовали пациенты с сепсисом, имевшие уровень ПКТ менее 0,5 нг/мл. Зарегистрирована тенденция к нарастанию уровня ПКТ с нарастанием тяжести органной недостаточности. 29% (33 пациента) с сепсисом при поступлении имели уровень ПКТ менее 10 нг/мл, а 20,4% (26 пациентов), не имевших клинико-лабораторных критериев сепсиса на момент поступления, имели уровень ПКТ более 10 нг/мл, в связи с чем не зафиксировано статистических различий уровня ПКТ в группах пациентов при поступлении в сопоставлении с тяжестью состояния по шкале SOFA.

Динамика количественных значений уровня ПКТ в группе пациентов, не имевших сепсиса при поступлении и на момент его развития, представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика уровня ПКТ при нарастании явлений ОД

|

Группа пациентов, (n) |

Уровень ПКТ плазмы нг/мл, M [25%;75%]

|

|

Без сепсиса в момент госпитализации (60) |

7,34±[3,7;16,4] |

|

В момент регистрации сепсиса (60) |

15,7±[9,0,7;22,4]* |

|

Пациенты без сепсиса (77) |

3,5±[0,1;12,5]** |

* – p<0,05 (дисперсионный анализ повторных измерений); ** – p<0,05 U-критерий Манна–Уитни.

Из данных таблицы 2 видно, что при количественном определении практически двукратное нарастание уровня ПКТ фиксируется при утяжелении органных дисфункций. Кроме того, уровень ПКТ в группе пациентов с сепсисом, зарегистрированным в ходе госпитализации, выше, чем в группе пациентов без сепсиса, однако средние значения не превышают 10 нг/мл.

Для решения основной практической задачи по оценке значимости полуколичественного метода определения ПКТ как диагностического критерия сепсиса в условиях концепции «Сепсис-3» авторами проведён расчет показателя отношения шансов. В качестве основного фактора риска принимали уровень полуколичественно определённого ПКТ плазмы более 10 нг/мл, в качестве изучаемого явления – наличие двух и более баллов тяжести по шкале SOFA. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3

Статистические показатели расчета показателя шансов для уровня ПКТ более 10 нг/мл

|

Вероятность уровня ПКТ более 10 нг/мл при сепсисе у пациентов с гнойно- некротическими инфекциями кожи и мягких тканей |

6,125 |

|

Вероятность уровня ПКТ более 10 нг/мл у пациентов с гнойно-некротическими инфекциями кожи и мягких тканей при наличии без сепсиса |

0,668 |

|

Отношение шансов |

8,774 |

|

Нижняя граница 95% ДИ (CI) |

4,805 |

|

Верхняя граница 95% ДИ (CI) |

16,02 |

Анализ полученных данных показывает, что уровень ПКТ более 10 нг/мл практически в девять раз чаще регистрируется при наличии явлений органной недостаточности (p<0,05, поскольку доверительный интервал не затрагивает 1).

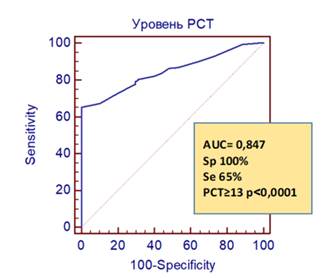

Далее авторами проведён анализ эффективности количественно определённого уровня ПКТ как диагностического маркёра сепсиса у данной категории пациентов с помощью ROC-анализа: построения ROC-кривой и определения уровня чувствительности и специфичности, а также площади под кривой и порогового значения. За основное событие принимали наличие или отсутствие у пациента сепсиса в ходе госпитализации, в качестве количественной характеристики события – плазменный уровень ПКТ (рис.).

ROC-кривая зависимости количественно определённого уровня ПКТ и наличия клинических симптомов сепсиса

Из представленных данных видно, что повышение содержания плазменного ПКТ статистически значимо связано с увеличением частоты сепсиса. При уровне ПКТ выше 13 нг/мл 65% пациентов имеют органную недостаточность, а случаев отсутствия сепсиса при превышении указанного порога не наблюдали. При этом чувствительность теста при уровне более 10 нг/мл составляет 79,79%, однако снижается специфичность до 68,89%.

У пациентов с гнойно-некротической инфекцией кожи и мягких тканей ввиду визуально доступной локализации патологического процесса уровень ПКТ становится непосредственным предиктором развития и маркёром наличия сепсиса. Авторами не зарегистрировано нормальных значений уровня ПКТ в группе септических пациентов; имеет место тенденция к нарастанию уровня ПКТ по мере нарастания явлений органных дисфункций. В то же время результат применения имеющихся тест-систем полуколичественного определения ПКТ с градацией, опирающейся на данные концепции «Cепсис-2», не может достоверно интерпретироваться как маркёр доклинической диагностики сепсиса ввиду широкого диапазона перекрестных значений.

Авторы полагают, что продолжение исследований с выделением новых критических уровней ПКТ, с последующей коррекцией тест-систем, существенно увеличит диагностическую роль полуколичественного метода.

Выводы

1. В условиях работы по НКР в рамках концепции «Сепсис-3» определение уровня ПКТ сохраняет свою актуальность в качестве диагностического критерия сепсиса. Оптимальным можно считать количественное определение уровня ПКТ.

2. У пациентов с гнойно-некротической инфекцией кожи и мягких тканей уровень ПКТ более 13 нг/мл сопряжён с крайне высокой частотой формирования органных дисфункций и может рассматриваться как диагностический маркёр сепсиса.

3. Полуколичественный анализ уровня ПКТ обладает наибольшей статистически значимой достоверностью при уровне более 10 нг/мл. Для повышения прогностической значимости уровня ПКТ полуколичественным методом необходимо выполнение оценки теста в динамике в течение 2-4 суток от момента госпитализации.