Введение

В настоящее время происходят кардинальные изменения в подготовке специалистов в вузах, связанные с переходом к базовому и специализированному высшему образованию. Наиболее востребованными становятся выпускники, которые способны решать профессиональные задачи, используя приобретенные в вузе знания и умения в быстро меняющихся социально-экономических условиях [1]. Приоритетным принципом для высшей школы становится принцип профессиональной направленности обучения, реализация которого должна осуществляться на протяжении всего периода подготовки будущего специалиста [2]. Это актуализирует проблему научно-теоретического обоснования данного принципа, выявления его содержания и условий реализации.

Проблема выявления содержания принципа профессиональной направленности обучения студентов решалась различными учеными с опорой на смысловое значение понятия «педагогический принцип». «Педагогический принцип – это основная идея, следование которой помогает наилучшим образом достичь поставленных целей»[3, с. 77].

Руководствуясь данным определением, исследователи включали в содержание принципа профессиональной направленности подготовки следующие аспекты: 1) создание профессионально значимой мотивационной сферы будущего специалиста; 2) формирование готовности будущего выпускника к профессиональной деятельности; 3) интеграция общенаучных и специальных дисциплин, фундаментальных знаний со специальными знаниями и умениями [4]. Проведенный анализ показал, что эти предложения недостаточно конкретизированы и позволяют констатировать неопределенность содержания рассматриваемого принципа. В настоящее время неясно, как при изучении различных отдельных предметов подготовить человека к профессиональной деятельности в современных условиях. Качество профессиональной подготовки современных биологов в вузе зависит не только от усвоения студентами профильных дисциплин, но и от результатов изучения предшествующих естественно-научных дисциплин, среди которых физика и биофизика занимают особое место, являясь основой естествознания.

В реализации данного принципа можно выделить несколько направлений. Одним из них является обеспечение межпредметных связей физики и биологии в процессе обучения. При этом предполагается, что студенты будут осознавать роль физических знаний для дальнейшей профессиональной деятельности [5]. Другое направление реализации этого принципа состоит в применении профессионально ориентированных физических задач, в условии которых описываются конкретные ситуации практической деятельности различных специалистов [6].

В зарубежной практике подготовки специалистов принцип профессиональной направленности обучения реализуется в разработке и внедрении интегрированных учебных планов, включающих взаимодополняющие учебные дисциплины, направленные на формирование у студентов умения «создавать» новые продукты и системы [7]. При этом в процессе обучения каждый студент должен выполнить два учебно-практических проекта: один – на начальном уровне, а второй – на продвинутом [8].

В итоге можно утверждать, что ведется большая работа по реализации данного принципа: осуществляется отбор содержания учебного материала и разрабатываются дидактические средства для формирования профессиональных умений студентов. Несмотря на это, многолетняя практика обучения студентов различных направлений подготовки и специальностей в университете показывает, что у большинства из них не формируется убеждение в основополагающей роли применения фундаментальных естественно-научных знаний для решения профессиональных задач. Значит, существующее содержание рассматриваемого принципа требует его конкретизации относительно подготовки биологов.

В качестве теоретической идеи предлагаемого направления реализации принципа профессиональной направленности подготовки биологов выбрана идея Н.Ф. Талызиной, суть которой состоит в обосновании и выделении основной системы задач, с которыми встретится будущий специалист [9]. Овладение студентами методами решения таких задач должно стать целью их обучения в вузе.

Цель данного исследования состоит в установлении содержания принципа профессиональной направленности подготовки студентов при обучении физике и биофизике на основе выявления типовых профессиональных задач и в разработке методики реализации этого принципа в системе подготовки будущего биолога.

Материалы и методы исследования

Для достижения поставленных целей, прежде всего, необходимо выяснить, какие типовые задачи профессиональной деятельности решаются биологами с использованием физических, биофизических знаний. Современных биологов готовят в вузах по разным профилям: генетика, биотехнология и биоинженерия, микробиология, аквакультура, экология и др. В данном исследовании выделим типовые профессиональные задачи, решаемые биологами в области генетики и экологии.

Для выделения типовых профессиональных задач, методами решения которых должны овладеть будущие биологи, специализирующиеся по направлениям «Генетика» и «Экология», осуществлен метод экспертных оценок, состоящий в выявлении мнений ведущих специалистов-биологов. Ими являлись научные работники Астраханского биосферного заповедника (7 человек) и Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (15 человек), сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений по Астраханской области (11 человек), кандидаты и доктора наук, занимающиеся научными исследованиями в области медицины, экологии, генетики на профильных кафедрах государственных медицинских университетов, государственных технических университетов городов Астрахани и Волгограда, Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева (41 человек). В ходе опроса выяснялось, какие виды деятельности им приходится выполнять в профессиональной практике. Экспертами было выделено 119 конкретных видов деятельности. Выделение из них видов деятельности, которые выполняются с применением знаний физики и биофизики, а затем обобщение их по конечному продукту позволили выделить и сформулировать типовые профессиональные задачи этих специалистов.

Вместе с этим использовался метод анализа прикладных специализированных учебников, учебных пособий по генетике и экологии для установления соответствия выделенных типовых профессиональных задач тем, которые рассматриваются в этих курсах [10, 11]. Анализ профессиональных стандартов специалистов рассматриваемых профилей, Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования позволяет констатировать необходимость формирования у будущих специалистов-биологов методов решения задач профессиональной деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение

Использование описанного выше методологического аппарата позволило сформировать следующие типовые профессиональные задачи (ТПЗ) биолога-генетика, решаемые с применением знаний физики и биофизики:

ТПЗ I типа: получение биологического объекта с заданными свойствами при определенных физических воздействиях;

ТПЗ II типа: разработка метода (способа) получения биологического объекта с заданными свойствами;

ТПЗ III типа: прогнозирование изменений или сохранения наследственных признаков, особенностей, свойств биологического объекта в конкретных условиях.

Приведем примеры конкретных задач, которые относятся к данным типам.

- Получение гибридных пород осетра со стерлядью в садковом выращивании при различных температурах инкубации (ТПЗ I типа).

- Разработка способа получения засухоустойчивого сорта чайного дерева (ТПЗ II типа).

- Прогнозирование изменения числа самцов гусениц тутового шелкопряда при воздействии рентгеновского излучения (ТПЗ III типа).

Аналогичным образом были установлены виды деятельности, выполняемые биологами-экологами с применением физических и биофизических знаний, и выделены следующие типовые профессиональные задачи:

ТПЗ I типа: нахождение значений параметров состояния биологического объекта в конкретных условиях окружающей среды;

ТПЗ II типа: устранение причин отклонения от нормы параметров состояния объектов окружающей среды;

ТПЗ III типа: предсказание последствий воздействия факторов окружающей среды на организмы, популяции и экосистемы.

Приведем примеры конкретных задач, которые относятся к данным типам:

- Нахождение значений гидробиологических и гидрохимических параметров воды в водосборах при разработке месторождений нефти и газа (ТПЗ I типа).

- Устранение причин опустынивания земель в засушливых районах Калмыкии (ТПЗ II типа).

- Предсказание численности орланов-белохвостов на территории Астраханского заповедника в зависимости от стадии сукцессии Каспийского моря (ТПЗ III типа).

Чтобы выделенные типовые задачи включить в цели обучения будущих специалистов-биологов, необходимо разработать методы их решения в обобщенном виде и методику их формирования у студентов при изучении физики и биофизики. «Механизм» выделения обобщенных методов разработан Г.П. Стефановой [6].

При изучении курса биофизики студенты третьего курса направления «Биология» (профиль «Генетика») при решении конкретных профессионально направленных задач выделяют обобщенные методы решения задач разных типов и применяют их в конкретных ситуациях. Следует отметить, что студенты на занятиях учатся планировать свои действия с применением знаний изученных тем, опираясь на обобщенные методы. Опишем пример планирования действий при решении профессиональной задачи биолога-генетика II типа:

Генетические, селекционные исследования направлены на получение новых свойств, улучшение мощности роста и продуктивности различных растений, плодовых культур первого и последующего поколений. Перед биологами-генетиками поставлена задача выведения нового засухоустойчивого сорта чайного растения, который мог бы выращиваться в Дагестане. Разработайте метод решения этой проблемы.

Метод решения задачи и конкретизация каждого действия представлены в таблице.

Решение задачи II типа на основе обобщенного метода

|

Действие обобщенного метода |

Конкретизация действий метода |

|

1. Сформулировать цель деятельности, уточнив, какой объект и с какими свойствами нужно получить |

1. Необходимо получить новый сорт чайного растения, способного переносить последствия почвенной и воздушной засухи |

|

2. Выбрать объект, из которого может быть получен требуемый объект |

2. Выбираем большое число исследуемых семян чая (500 штук), что позволяет сделать соответствующий объем выборки из полученных растений |

|

3. Выделить свойства выбранного объекта, значимые для создания требуемого объекта с требуемыми свойствами |

3. Гены листьев растений чая, полученных ранее из этих семян, не обладают свойством засухоустойчивости |

|

4. Выделить физические явления, воздействия, в результате которых выбранный объект может быть преобразован в объект с заданными свойствами |

4. Для придания исходным семенам новых свойств необходимо осуществить бомбардировку их ионизирующими микрочастицами 0,5–1 мкм |

|

5. Выделить условия осуществления физического явления, воздействия |

5. Микрочастицы должны быть инертные, нереактивные по своей природе, нетоксичные для целевых клеток семян. Такими свойствами обладают золото и вольфрам. После ионизации микрочастицы золота приобретают положительный заряд, который хорошо взаимодействует с ДНК благодаря отрицательному заряду на каждой фосфатной группе в полинуклеотиде. Частицы выстреливаются в целевые клетки семян |

|

6. Подобрать технические устройства, приборы для получения требуемого объекта с заданными свойствами |

6. Для осуществления данного воздействия используется генная пушка, создающая направленное излучение α-частиц |

|

7. Осуществить практическую реализацию физического воздействия |

7. После обработки семена высаживаются в почву теплицы. Из листьев проросших растений выделяется ДНК и исследуется экспрессия генов засухоустойчивости. Это позволяет выявить необходимые модификации генов из молодых растений |

При изучении различных тем курсов физики и биофизики преподаватель предлагает студентам конкретные задачи разных типов. При решении студенты прописывают выполняемые действия с опорой на обобщенные методы. Это позволяет не только усвоить знания этих тем, но и научиться применять их в ситуациях, адекватных профессиональной деятельности.

В процессе обучения осуществляется контроль за сформированностью действий обобщенных методов решения ТПЗ и умения самостоятельно планировать их при решении новых конкретных профессиональных задач различных типов.

Обучающий педагогический эксперимент проводился в течение трех лет начиная с 2021 года. Общее число участников эксперимента, представляющих экспериментальную группу, составило 87 студентов, обучающихся по направлению «Биология». Контрольную группу представляли 83 студента, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование», изучающие физику и биофизику в том же объеме.

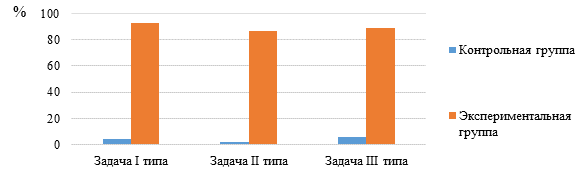

На контрольном этапе педагогического эксперимента студентам обеих групп предлагались задачи трех типов, аналогичные тем, примеры которых приведены выше. Обработанные результаты контрольного эксперимента представлены на рисунке.

Результаты контрольного эксперимента

Из гистограммы, приведенной на рисунке 1, видно, что более 90% студентов экспериментальной группы успешно справились с предложенными задачами всех трех типов по сравнению со студентами контрольной группы, в которой лишь некоторые респонденты (не более 5%) интуитивно спланировали свои действия, опираясь на свои знания и эрудицию.

На основании полученных результатов можно утверждать, что применение методики, реализующей принцип профессиональной направленности предметной подготовки биологов, позволяет на достаточно высоком уровне сформировать методы решения задач разных типов и готовность успешно осуществлять будущую профессиональную деятельность с опорой на научные знания.

Заключение. В проведенном исследовании доказано, что обобщенные методы решения выделенных типовых профессиональных задач биологов-генетиков и биологов-экологов позволяют будущим специалистам самостоятельно успешно планировать свои действия при решении различных профессиональных ситуаций с применением усвоенных предметных знаний. Поэтому содержание принципа профессиональной направленности можно конкретизировать в следующей формулировке: при изучении физики и биофизики будущие биологи должны овладеть обобщенными методами решения выделенных типовых профессиональных задач.