Введение

Церебральный токсоплазмоз (ЦТ) является самой частой оппортунистической инфекцией у пациентов с ВИЧ-инфекцией на стадии СПИДа [1-3]. Клинические проявления токсоплазмоза ЦНС обычно неспецифичны, а случайные патологические проявления относительно распространены как у иммунокомпетентных пациентов, так и у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, вследствие чего диагностика токсоплазмоза особенно трудна. Ежегодно в научной литературе появляются клинические случаи с разнообразными нейрорадиологическими и лабораторными особенностями, при которых первоначально трудно заподозрить диагноз токсоплазмозного энцефалита. Следовательно, врачи должны учитывать дифференциальные варианты клинической картины и результаты методов диагностики при обнаружении кольцевидного объёмного образования в головном мозге, чтобы поставить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение.

Церебральный токсоплазмоз обычно проявляется неврологическими подострыми проявлениями. Клинические симптомы заболевания зависят главным образом от топографии, количества поражений, размера очагов и выраженности перифокального отёка. Пациенты с ЦТ наиболее часто предъявляют жалобы на общемозговую симптоматику, появление очагового неврологического дефицита, в связи с чем в первую очередь поступают в стационары неврологического и нейрохирургического профиля с диагнозами: «острое нарушение мозгового кровообращения», «опухоль головного мозга», «судорожный синдром» и пр. [4-6].

У иммунокомпетентных пациентов необходимо предполагать диагноз церебрального токсоплазмоза при симптомах церебральной инфекции, которые включают лихорадку, изменения психического статуса в сочетании с поражениями, подозрительными на ЦТ, наблюдаемыми при нейровизуализации. Изменения состояния психики пациентов, вероятно, можно связывать со сложным процессом патогенеза поражения центральной нервной системы Toxoplasma Gondii, проникающей через гематоэнцефалический барьер посредством разных механизмов.

На сегодняшний день большее количество пациентов с церебральным токсоплазмозом представлено ВИЧ-инфицированными, по данным многих наблюдений, имеющими длительный анамнез и не использующими антиретровирусную терапию (АРТ). При известном ВИЧ-позитивном статусе у пациентов с очаговым поражением центральной нервной системы проводят дифференциальную диагностику различных оппортунистических поражений: токсоплазмоз, туберкулома, лимфома, криптококкома и пр. [7]. Наиболее распространённая дилемма заключается в том, чтобы отличить церебральный токсоплазмоз от первичной лимфомы ЦНС и туберкуломы. При наличии нетипичных клинических признаков и результатов нейровизуализации постановка окончательного диагноза становится затруднительной, особенно если серологические и молекулярно-биологические тесты также не являются достаточно специфичными [8].

Однако нередко ВИЧ-статус при поступлении не известен, так как пациенты сами не знают, что инфицированы, или сознательно это скрывают от медперсонала. При этом нейровизуальная картина церебрального токсоплазмоза может напоминать первичные и метастатические опухоли головного мозга, абсцессы, другие паразитарные поражения, в связи с чем может быть принято необоснованное срочное решение о хирургическом лечении до получения результатов анализа на ВИЧ-инфекцию. Помимо ВИЧ, токсоплазмоз ЦНС наблюдается при других состояниях с ослабленным иммунитетом [9].

Церебральный токсоплазмоз представляет широкий спектр клинических и нейрорадиологических проявлений, и своевременное высокое подозрение имеет жизненно важное значение. Окончательный диагноз церебрального токсоплазмоза требует гистологического или цитологического исследования пораженных тканей или жидкостей (например, биопсии головного мозга).

Микроскопические изменения при токсоплазмозе отличаются значительным разнообразием с перекрестными паттернами и временной гетерогенностью. Важно учитывать, что не во всех случаях при использовании рутинных и специальных гистохимических реакций возможно достоверно обнаружить микроорганизмы, особенно это наблюдение справедливо в отношении случаев с морфологически выраженными зонами некротических изменений, часто визуализируемых у ВИЧ-инфицированных пациентов.

В настоящее время в основе диагностики церебрального токсоплазмоза лежат такие методики, как ПЦР крови и ликвора на ДНК паразита, а также ИФА для выявления антител к токсоплазме [4; 5; 10]. По данным Anselmo L.M. и соавторов, ПЦР имеет пользу для диагностики токсоплазмоза головного мозга, при этом оптимальным временем для проведения ПЦР на токсоплазмоз в спинномозговой жидкости является первая неделя [11].

Для постановки окончательного диагноза требуется биопсия головного мозга. Эта высокоинвазивная процедура абсолютно оправданна в ситуациях, когда клинико-радиологические проявления токсоплазмоза нетипичны, а также в случаях ухудшения неврологического состояния, несмотря на противотоксоплазменную терапию. По результатам исследований, биопсия головного мозга у пациентов с ВИЧ-инфекцией безопасна и даёт высокие диагностические результаты [12; 13]. По некоторым данным, только в серонегативных случаях требуется проведение биопсии образования [4]. Однако серологическая диагностика, как правило, выполняется на протяжении нескольких дней, а если картина очагового поражения центральной нервной системы по МРТ напоминает абсцесс, то оперативное лечение должно выполняться по срочным показаниям.

В этой связи представляют интерес особенности клинического течения и лабораторные индикаторы в анализах крови у пациентов с церебральным токсоплазмозом, которые первично, при неизвестном ВИЧ-статусе, помогут заподозрить ЦТ.

Цель исследования

Оценить клинические и лабораторные показатели пациентов с церебральным токсоплазмозом, поступивших в стационар с остро развившейся неврологической симптоматикой.

Материал и методы исследования

Проанализированы истории болезни 29 пациентов с церебральным токсоплазмозом, поступивших по скорой помощи в приемный покой КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярска за период с 2017 по 2024 г. Среди пациентов с ЦТ было 19 мужчин и 10 женщин, средний возраст составил 40,3±7,8 года.

Среди всех поступивших: 10 пациентов поступило с диагнозом «судорожный синдром», 14 пациентов с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения», 3 пациента с диагнозом «опухоль головного мозга», 1 пациент поступил с подозрением на клещевой энцефалит. Одного пациента самостоятельно в приемный покой привели родственники в связи с развившимся неадекватным поведением.

У 16 пациентов (55,1%) на момент поступления был известен положительный ВИЧ-статус. Все эти пациенты не принимали антиретровирусную терапию (11 из них никогда не принимали АРТ, 5 - самостоятельно отменили прием АРТ через какое-то время после начала). 9 пациентов не знали, что ВИЧ-инфицированы, 4 пациента первично скрыли эту информацию. У всех пациентов в стационаре была подтверждена ВИЧ-инфекция.

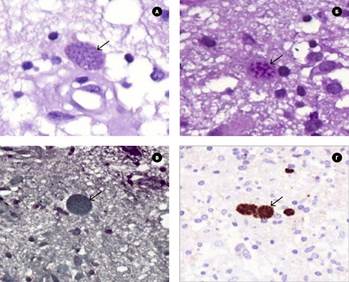

Церебральный токсоплазмоз выставлен по данным гистологических, серологических и молекулярно-генетических методов исследования (рис. 1). В частности, с использованием методов ПЦР и ИФА диагноз установлен у 23 пациентов (79,4%), у 6 серонегативных (20,6%) для диагностики потребовалось проведение биопсии и окраски на простейших.

Рис. 1. Морфологическая картина изменений в ткани головного мозга. А – определяются макрофаги в окружении очагов некроза среди глии, в цитоплазме которых расположены простейшие микроорганизмы, обнаруживаемые при окраске гематоксилин-эозином в виде базофильных включений (указаны стрелкой). Б – ШИК (PAS)-реакция. В – микроорганизмы (указаны стрелкой) в цитоплазме макрофагов при импрегнации препарата солями серебра по Грокотту. Г – позитивная реакция при иммуногистохимическом исследовании с антителами к Toxoplasma. (А, Б – увеличение х1200; В, Г – увеличение х620)

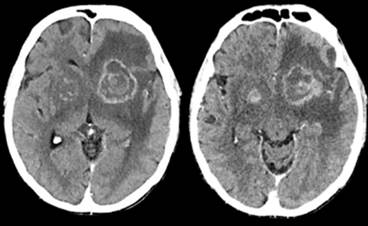

Нейрорадиологические методы часто представляют наиболее ценную информацию при исследовании очаговых образований у людей с ВИЧ/СПИДом [14]. У всех пациентов в процессе обследования использовались нейровизуализационные методы диагностики, по результатам которых в 67,8% случаев по МСКТ и МРТ наблюдалось многоочаговое поражение головного мозга (рис. 2), в 32,2% - солитарное.

Рис. 2. МСКТ головного мозга с контрастным усилением пациента Б. Определяется двустороннее поражение в области базальных ядер с кольцевидным накоплением контрастного вещества и выраженным перифокальным отёком

В исследовании оценивались жалобы пациентов при поступлении, неврологический статус, температура тела, лабораторные показатели: количество лейкоцитов, лимфоцитов, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), С-реактивный белок. Также оценивалось наличие сопутствующих оппортунистических поражений кожи и слизистых.

Статистический анализ и обработка материала выполнена с помощью программы Statistica (version 10.0) фирмы StatSoft Inc. Использовались методы непараметрической статистики. Данные представлены в формате Ме [25%;75%].

Результаты исследования и их обсуждение

Наиболее частой жалобой у пациентов с церебральным токсоплазмозом была головная боль, которую отмечали 25 из 29 пациентов, что составило 86,2%. Головная боль в основном носила диффузный распирающий характер. Жалобы на наличие слабости в конечностях, онемение, нарушение речи предъявляли 11 пациентов, что составило 37,9%. Шесть пациентов (20,6%) жаловались на повышение температуры тела.

Объективно на момент поступления 19 пациентов (65,5%) были в ясном сознании (15 баллов шкалы ком Глазго), 7 пациентов (24,1%) - в легком оглушении (13-14 баллов шкалы ком Глазго), 3 пациента (10,3%) – в глубоком оглушении (11-12 баллов шкалы ком Глазго).

Очаговая неврологическая симптоматика определялась у 16 пациентов (55,1%). Парезы и параличи конечностей наблюдались у 8 пациентов (27,5%), нарушения чувствительности у 5 пациентов (17,2%), афатические расстройства у 6 пациентов (20,6%). Менингеальная симптоматика отмечена у 4 пациентов (13,7%).

Из сопутствующих оппортунистических поражений кожи и слизистых кандидоз ротоглотки встречался в 13,7%, урогенитальный кандидоз в 10,3% случаев.

На момент поступления повышение температуры отмечено у 11 пациентов (37,9% случаев). У девяти пациентов повышение температуры было в пределах 37-38 ºС, у двух – выше 38 ºС.

Медиана количества лейкоцитов в крови у пациентов с ЦТ составила 4,5x109 [3,8;5,05]. У 8 пациентов (27,5%) наблюдалась лейкопения, у двоих пациентов (6,8%) отмечался лейкоцитоз (с повышением количества лейкоцитов до 10,2 и 14,2х109 соответственно), у остальных 19 пациентов (65,7%) лейкоциты были в пределах нормы.

У всех пациентов наблюдалась абсолютная лимфопения с медианой 0,7x109 [0,5;0,9]. У четырех пациентов (13,7%) количество лимфоцитов снижалось до уровня 0,2 x109 /л.

Медиана показателя С-реактивного белка составила 10,7 [4,5;21,6] мг/л. Нормальный показатель С-реактивного белка отмечался у 8 пациентов (27,5%).

Повышение СОЭ наблюдалось в 100% случаев, достигая максимума до 62 мм/час у одного пациента. Средние показатели составили 34 [29;38] мм/час.

Таким образом, ЦТ у пациентов со СПИД в большинстве случаев не сопровождался выраженными воспалительными изменениями в анализе крови – повышением лейкоцитов и С-реактивного белка, однако отмечено значимое повышение СОЭ у всех пациентов.

По данным проведенного исследования, у большинства пациентов с ЦТ отмечалась общемозговая симптоматика в виде головной боли, у каждого второго – очаговая симптоматика (парезы, параличи, нарушение речи, снижение чувствительности), менингеальная симптоматика встречалась редко.

По данным ряда исследователей, головная боль у пациентов с ЦТ встречается в 38-93% случаев, очаговый неврологический дефицит развивается у 22-80% пациентов [10; 15; 16]. Менингеальная симптоматика менее характерна для ЦТ, что связано с не свойственным для токсоплазм поражением оболочек головного мозга. В проведённом исследовании менингеальная симптоматика выявлена у 13,7% пациентов. По некоторым данным, менингеальная симптоматика может развиваться при течении болезни по типу токсоплазмозного менингоэнцефалита [15].

Повышение температуры тела отмечалось у 37,9% пациентов и в большинстве случаев на уровне субфебрильных показателей. По данным современной литературы, повышение температуры при ЦТ встречается в 35-100% случаев [1; 17; 18].

Несмотря на глубокую иммуносупрессию у пациентов со СПИД, которая привела к реактивации латентной инфекции и развитию ЦТ, оппортунистическое поражение кожи и слизистых наблюдалось только у 6 пациентов (у четырех сочетался урогенитальный кандидоз и кандидоз ротоглотки, у двоих – изолированный урогенитальный кандидоз).

Церебральный токсоплазмоз по своей патогенетический сути – это токсоплазмозный некротический энцефалит [4; 19]. При этом на фоне иммуносупрессии у пациентов со СПИД церебральный токсоплазмоз в большинстве случаев не сопровождается лейкоцитозом в крови. В данном исследовании у пациентов с ЦТ в 85,7% случаев определялись нормальные показатели лейкоцитов, в 27,5% случаев отмечалась лейкопения и только в 6,8% случаев умеренный лейкоцитоз. С-реактивный белок, как один из маркеров воспаления, повышался у 72,5% пациентов, однако обычно не достигал высоких показателей с медианой в 10,7 мг/л.

При этом абсолютная лимфопения встречалась в 100% случаев, со средним показателем лимфоцитов 0,7x109 /л, при референсных значениях 1,2–3,0x109/л. Это является ключевым показателем страдания иммунной системы, необходимым для развития ЦТ, чему необходимо уделять пристальное внимание у всех пациентов, поступающих в стационар с неизвестным ВИЧ-статусом и поражением ЦНС.

Повышение СОЭ также наблюдалось в 100% случаев, при этом у большинства пациентов показатель превышал 30 мм/час. Несмотря на неспецифичность данного показателя, его значимое повышение у абсолютно всех наблюдаемых пациентов с ЦТ имеет определенную прогностическую ценность.

В данном исследовании анализ спинномозговой жидкости не выделялся определённым критерием для оценки, так как исследование достоверно было выполнено не у всех пациентов, однако, по данным литературы, в анализе ликвора в 50% случаев отмечается лимфоцитарный цитоз до 100-300 клеток, в 30% случаев отмечается повышение белка, в 15% случаев у пациентов с церебральным токсоплазмозом изменения в ликворе отсутствуют. По данным Перегудовой А.Б. и соавторов, у пациентов с ЦТ в 55% случаев зафиксирован нормальный цитоз, у 35% двузначный цитоз с количеством лейкоцитов до 50 кл/мкл, у 10% - выраженный, преимущественно лимфоцитарный цитоз [1]. По данным авторов, одной из работ на основании анализа 90 ВИЧ-инфицированных пациентов с церебральным токсоплазмозом цитоз и высокий уровень белка в ликворе встречался в 70% случаев, высокие и средние титры IgG к токсоплазме – в 100% случаев [15].

Таким образом, абсолютная лимфопения и значимое повышение СОЭ, которые встречались в 100% случаев у пациентов с ЦТ, представляют интерес как скрининговые показатели ЦТ у пациентов с неизвестным ВИЧ-статусом и очаговым поражением головного мозга. Если это сопровождается субфебрильной лихорадкой и общемозговой симптоматикой, диагноз ЦТ становится ещё более вероятным.

Заключение

Пациенты с очаговым поражением головного мозга и неизвестным ВИЧ-статусом могут представлять диагностические трудности в плане разграничения опухолей головного мозга, воспалительных заболеваний, оппортунистического поражения. До получения результатов анализа на ВИЧ-инфекцию наличие у пациентов жалоб на головную боль, повышение температуры тела, при определении в анализе крови абсолютной лимфопении и выраженного повышения СОЭ, с большой вероятностью позволяет предположить оппортунистическое поражение ЦНС, в том числе церебральный токсоплазмоз.