Введение

На протяжении всей жизни в стекловидном теле здорового человека протекают два основных возрастных процесса – синхизис (разжижение стекловидного тела с образованием полостей) и синерезис (агрегация коллагена в извитые плотные коллагеновые пучки), что обеспечивает пластичность всего витреального объема. Финалом происходящей в стекловидном теле возрастной или патологической дегенерации является задняя отслойка стекловидного тела (ЗОСТ). На стадии отслоения стекловидного тела от диска зрительного нерва (ДЗН) процесс становится острым с внезапным появлением плавающих помутнений по типу кольца Вейса, имеющего различные формы [1, с. 28].

Выраженность жалоб пациентов на формирование помех перед глазом зависит от расположения зон помутнений стекловидного тела относительно зрительной оси, от их размеров, расстояния до сетчатки, от индивидуальной чувствительности пациента [2].

Клинические проявления варьируются от малозаметных плавающих помутнений, визуализируемых пациентом при взгляде на светлую поверхность, до значительных, грубых помутнений, тяжей и мембран, приводящих к снижению остроты зрения с соответствующим снижением качества жизни и зрительной работоспособности [3].

К методам визуализации плавающих помутнений стекловидного тела относится биомикроскопия. Базовым методом диагностики плавающих помутнений стекловидного тела является ультразвуковое исследование. Оптическая когерентная томография (ОКТ) – метод прижизненной визуализации исследуемых тканей, в том числе позволяющий глубже изучить структуру витреоретинального интерфейса[4, с. 146].

В связи с различной природой патологических изменений стекловидного тела, а также полиморфизмом плавающих помутнений стекловидного тела существуют различные подходы к классификации помутнений стекловидного тела. В практической работе их можно поделить на кольца Вейса (или его фрагменты) – производное задней гиалоидной мембраны, рыхлые волокнистые облаковидные помутнения – следствие нарушения архитектоники матрикса стекловидного тела, а также крупные плотные конгломераты, по-видимому, являющиеся фрагментами стенок каналов, сумок или цистерн[5].

Наиболее распространенным методом лечения плавающих помутнений стекловидного тела является ИАГ (иттрий-алюминий-галий)-лазерный витреолизис [6, с. 146]. Существенное повышение интереса к ИАГ-лазерному витреолизису в последние 5 лет обусловлено появлением на рынке более современных лазерных установок. К таким установкам относится лазерная система «Ultra Q Reflex» (Ellex, Австралия). В ней имеется высококачественная оптика c низким уровнем светорассеивания и нейтрализацией бликов при боковом положении осветителя щелевой лампы, а также с повышенной контрастностью деталей изображения на фоне розового рефлекса с глазного дна при коаксиальном положении осветителя щелевой лампы. Это позволяет полноценно визуализировать минимальные изменения стекловидного тела во всех отделах витреальной полости с большой глубиной объемного изображения [7, с. 108].

Из осложнений лазерного витреолизиса отмечают повреждение задней капсулы хрусталика с развитием травматической катаракты (0,15–1,2%), ретинальные геморрагии (0,08–2%), реактивную офтальмогипертензию (0,6–15%). Кроме того, описаны отдельные случаи осложнений в виде отслойки сетчатки, глаукомы, усиления плавающих помутнений [1, с. 120; 8].

В.А. Шаимова и соавторы на основании анализа результатов анкетирования, проведенного после осуществления YAG-лазерного витреолизиса, отметили повышение качества жизни у 92,8% пациентов. При последующем наблюдении в течение 6 месяцев не было выявлено осложнений, которые бы влияли на зрительные функции [9].

Аберрации– это погрешности изображения, обусловленные отклонением светового луча в реальной оптической системе от его направления в идеальной оптической системе. Аберрации высшего порядка представлены сферической аберрацией, «комой», «трефойлом», астигматизмом косых пучков, кривизной поля, дисторсией. Аберрации высшего порядка – это суммарные погрешности оптики человеческого глаза, возникающие как вследствие нерегулярностей преломляющих поверхностей роговицы и хрусталика, так и вследствие нарушения гомогенности оптических сред глаза, включая влагу передней камеры и стекловидное тело. «Кома» – это аберрация косых пучков света, падающих под углом к оптической оси линзы. В результате наклонного прохождения световых лучей они не собираются в фокальной плоскости в точку, а образуют фигуру, похожую па запятую, отчего это явление и получило свое название (от греч. kometes – «длинноволосый»). «Трефойл» – это аберрация, вызванная децентрацией преломляющих поверхностей друг относительно друга и образующая различное линейное оптическое увеличение на разных участках изображения [10]. Измеряются аберрации в микронах (мкм) [11; 12, с. 167].

С учетом большого интереса к данной теме в настоящее время оценка эффективности и безопасности лазерного лечения помутнений стекловидного тела является актуальной задачей.

Цель исследования: определить эффективность и безопасность лазерного витреолизиса плавающих помутнений стекловидного тела.

Материалы и методы исследования

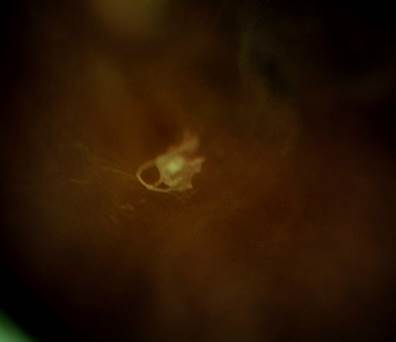

Проанализированы результаты лазерного витреолизиса, выполненного у 48 пациентов, 51 глаз. В зависимости от вида помутнений было создано 2 группы. В первую группу (32 глаза) вошли пациенты с наличием кольца Вейса или его фрагментов после задней отслойки стекловидного тела (рис. 1). Во второй группе были пациенты с наличием локальных гиалиновых помутнений (19 глаз). В контрольной группе были 10 пациентов (10 глаз) с задней отслойкой стекловидного тела без какого-либо лечения. Критерием исключения из исследования было наличие сопутствующей соматической патологии, такой как сахарный диабет, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, и офтальмопатологии (артифакия, катаракта, диабетическая ретинопатия и др.).

Рис. 1. Кольцо Вейса в стекловидном теле. Фото на системе «Навилас»

Всех пациентов обследовали, применяя стандартные методы исследования и специальные методы, включающие ультразвуковое В-сканирование, фоторегистрацию на навигационной лазерной установке «Навилас», аберрометрию.

Аберрометрию проводили на аппарате Nidek OPD-Scan. Исследования проводили до и через 1 месяц после лазерного витреолизиса. Анализировали аберрации высшего порядка «кома» и «трефойл».

Аберрометрию проводили с шириной зрачка 3 мм.

Также проводили анкетирование пациентов до и через 1 месяц после лазерного витреолизиса. Анкета составлена автором статьи. В анкету входили следующие вопросы.

1. Есть ли жалобы на плавающие помутнения при взгляде на ясное небо?

2. Есть ли жалобы на плавающие помутнения при взгляде на небо в пасмурную погоду?

3. Насколько мешают помутнения при чтении книг?

4. Насколько мешают помутнения при работе с компьютером?

5. Насколько мешают помутнения при вождении автомобиля?

6. Насколько мешают помутнения при просмотре телевизора?

7. Насколько влияют плавающие помутнения на настроение в повседневной жизни?

Результаты оценивали по 5-балльной системе по каждому вопросу. Далее эти баллы суммировали.

В контрольной группе исследования проводили при первичном приеме и через 1 месяц на повторном приеме.

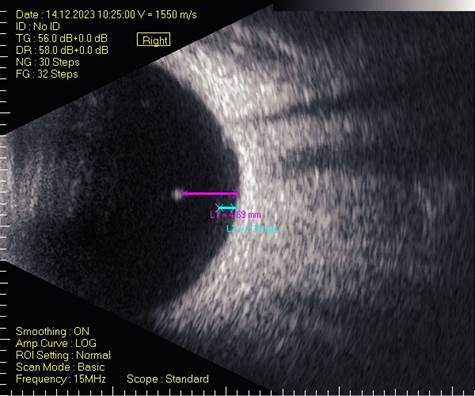

ИАГ-лазерный витреолизис проводили на установке Ultra Q Reflex (Ellex, Австралия). Параметры лечения: длина волны – 1064 нм, длительность импульса – 4 нс, диаметр пятна – 8 мкм. Использовали мощность 4–7 мДж. Подбор энергии проводили с пробного импульса 2 мДж до появления феномена «оптического пробоя», т.е. испарения помутнения, максимально 7 мДЖ. Для получения результата потребовалось от 1 до 3 сеансов витреолизиса. Для фокусировки лазерного луча на помутнении в стекловидном теле использовали контактные линзы Karikchof 21, Karikchof 23, Karikchof 25 (Ocular США). Условием для проведения ИАГ-лазерного витреолизиса было расположение помутнения стекловидного тела на расстоянии не ближе 3 мм до сетчатки и 3 мм до хрусталика. Это расстояние определялось при помощи ультразвукового В-сканирования (рис. 2). Другим условием проведения процедуры было время появления жалоб на плавающие помутнения не менее 3 месяцев.

Рис. 2. Результат В-сканирования. В полости стекловидного тела определяется локальное помутнение, расположенное на расстоянии 4,69 мм до сетчатки

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью программы «Statistica 10.0» (Dell Inc., США). Различия принимались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и их обсуждение

У всех пациентов 1-й и 2-й групп наблюдалась положительная динамика после процедуры лазерного витреолизиса в виде частичного или полного испарения помутнения в стекловидном теле или частичного смещения его относительно оптической оси. Данные приведены в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1

Динамика субъективных жалоб до и после лазерного витреолизиса по результатам анкетирования (баллы)

|

Время исследования |

1-я группа (n=32) баллы |

2-я группа (n=19) баллы |

Контроль (n=10) баллы |

Значимость различий групп |

|

До витреолизиса |

30,0 (25,0; 35,0) |

30,0 (25,0; 35,0) |

32,5 (30,0; 35,0) |

Н=2,0 р=0,367 |

|

После витреолизиса |

15,0 (12,5; 20,0) |

5,0 (5,0; 15,0) |

30,0 (30,0; 35,0) |

Н=33,4 р<0,001 |

|

Различия «до» и «после» |

Z=4,8 р<0,001 |

Z=3,8 р<0,001 |

Z=0,7 р=0,463 |

|

Таблица 2

Динамика аберрометрии «трефойл» до и после лазерного витреолизиса (мкм)

|

Время исследования |

1-я группа (n=32), мкм |

2-я группа (n=19), мкм |

Контроль (n=10), мкм |

Значимость различий групп |

|

До витреолизиса

|

0,235 (0,200; 0,260) |

0,260 (0,210; 0,300) |

0,225 (0,200; 0,240) |

Н=1,3 р=0,188 |

|

После витреолизиса

|

0,185 (0,150; 0,200) |

0,130 (0,100; 0,150) |

0,220 (0,200; 0,230) |

Н=3,4 р=0,001 |

|

Различия «до» и «после» |

Z=2,3 р=0,023 |

Z=3,8 р<0,001 |

Z=0,2 р=0,866 |

|

Таблица 3

Динамика аберрометрии «кома» до и после лазерного витреолизиса (мкм)

|

Время исследования |

1-я группа (n=32), мкм |

2-я группа (n=19), мкм |

Контроль (n=10), мкм |

Значимость различий групп |

|

До витреолизиса |

0,375 (0,330; 0,400) |

0,420 (0,400; 0,500) |

0,420 (0,400; 0,430) |

Н=3,9 р<0,001 |

|

После витреолизиса

|

0,245 (0,200; 0,300) |

0,190 (0,160; 0,220) |

0,375 (0,350; 0,420) |

Н=3,3 Р=0,001 |

|

Различия «до» и «после» |

Z=4,5 р<0,001 |

Z=3,8 р<0,001 |

Z=2,0 р=0,041 |

|

У 5 пациентов в 1-й группе и у 2 пациентов во 2-й группе наблюдалось повышение внутриглазного давления. Оно купировалось назначением гипотензивных капель на 3 суток. При повторном обследовании через 3 суток отмечено, что внутриглазное давление нормализовалось. У одного пациента в 1-й группе наблюдались интраретинальные геморрагии перипапиллярно, которые не влияли на остроту зрения и не вызывали каких- либо жалоб у пациента. Во 2-й группе у пациентов с наличием локальных гиалиновых помутнений динамика субъективных жалоб гораздо лучше, чем в 1-й группе у пациентов с наличием кольца Вейса до витреолизиса. В контрольной группе субъективные жалобы изменились незначительно. Анализируя динамику аберраций «трефойл» и «кома», также следует отметить лучшие результаты в группе с наличием локальных гиалиновых помутнений в стекловидном теле до витреолизиса. В контрольной группе динамика данных аберрометрии «трефойл» и «кома» незначительная.

Выводы

1. Лазерный витреолизис является эффективным и безопасным методом лечения плавающих помутнений стекловидного тела.

2. Лазерный витреолизис показал высокую эффективность в сравнении с контролем при анализе субъективных жалоб и аберрометрии «трефойл», «кома».

2. Динамика субъективных жалоб по данным анкетирования и динамика данных аберрометрии «трефойл» и «кома» существенно лучше после лазерного витреолизиса во 2-й группе (в группе с наличием локальных гиалиновых помутнений) в сравнении с 1-й группой (группой с наличием кольца Вейса).