Введение

Достижения в оказании перинатальной помощи новорожденным с экстремально низкой и очень низкой массой тела, совершенствование подходов терапии и методов респираторной поддержки позволяют выхаживать недоношенных детей, при этом создается когорта пациентов, подверженных развитию хронических заболеваний легких, среди которых лидирует бронхолегочная дисплазия (БЛД), не имеющая тенденции к снижению заболеваемости [1]. БЛД является полиэтиологичным хроническим диффузным интерстициальным заболеванием легких, развивается преимущественно у недоношенных новорожденных в исходе респираторного дистресс-синдрома (РДС) и/или недоразвития легких, характеризуется кислородозависимостью [2, с. 111]. Среди долгосрочных последствий у младенцев, которым требуется искусственная вентиляция легких на 36-й неделе постконцептуального возраста, отмечаются значительно повышенные риски развития детского церебрального паралича, задержка физического развития, снижение успеваемости и низкий коэффициент интеллекта в подростковом возрасте [3]. В зарубежном исследовании продемонстрирована связь повышения риска нарушения психомоторного развития у детей в возрасте 2 и 5 лет и тяжелой БЛД в анамнезе [4]. В настоящее время сохраняется актуальность исследований для уточнения патогенетических механизмов формирования БЛД и поиска подходов минимизации негативных последствий для здоровья детей.

Известно, что эритроцитарные клетки подвергаются трансформационным изменениям при патологических изменениях микроокружения среды [5, 6]. Это позволяет использовать их в качестве модели для описания возможных влияний факторов на другие органы и системы, в том числе бронхолегочного аппарата и эпителия альвеол и бронхов. В норме эритроциты человека – дискоцитарные клетки двояковогнутой формы. По мере функционирования эритроцитов нарушается активность антиоксидантных и энергетических систем, при этом структурные компоненты клеток (белки, липиды и другие составляющие) подвергаются окислительному повреждению, что негативно сказывается на их работе [7]. Существуют 2 пути обратимой деформации клеток – с образованием выростов (эхиноциты) или появлением в эритроците щелевидного просвета (стоматоцит) [6]. Выделяют дегенеративные формы клеток, которые необратимо изменили форму: шизоциты, пойкилоциты, сфероциты [8]. Диагностика трансформационных изменений эритроцитов в практической педиатрии позволяет расширить спектр морфофункциональных характеристик красных клеток крови и оценить адаптационные возможности.

Цель исследования: оценить показатели спонтанной и стимулированной свинцом in vitro трансформации эритроцитов как модели состояния клеточных мембран у детей с БЛД.

Материалы и методы исследования. На базе Хабаровского филиала ФГБНУ «ДНЦ ФПД» НИИ ОМиД в лаборатории комплексных методов исследований бронхолегочной и перинатальной патологии проведено когортное проспективное обследование 50 детей в возрасте до 4 лет, разделенных на 2 группы: 1-я (основная) группа (n=35) – пациенты с БЛД (недоношенные с новой формой и доношенные с классической формой), 2-я группа – группа сравнения (n=15), состоявшая их доношенных и недоношенных новорожденных без БЛД. Средний возраст детей на момент исследования не имел различий в обеих группах: 23,24±13,21 и 18,78±12,46 месяца соответственно (p>0,05). При распределении по гендерному признаку в 1-й и 2-й группах отмечено преобладание мальчиков (62,07% и 76,47% соответственно) по сравнению с девочками (37,93% и 23,53%), соотношение девочек/мальчиков составило в основной группе 1:1,6, в группе сравнения – 1:3,2.

Критерии включения в основную группу: установленный диагноз БЛД, возраст детей на момент проведения исследования до 4 лет жизни, подписанное информированное согласие родителя / законного представителя на обследование. В группу сравнения вошли дети, не страдающие БЛД и другими заболеваниями бронхолегочной системы. Критерием исключения из исследования являлось наличие у ребенка декомпенсированной, тяжелой сопутствующей патологии.

Пациентам проведена оценка спонтанной трансформации эритроцитов методом световой микроскопии нативного мазка взвеси цельной крови с применением биологического микроскопа (модель MT5300L, MeijiTechno Co., Япония, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/03219 от 04.12.2008 г.). Для анализа использовался ряд показателей: количество дискоцитов, переходных (сфероиды, двухямочные, эхиноциты, стоматоциты) и дегенеративных (сфероциты, щизоциты, пойкилоциты) форм эритроцитов из расчета на 100 клеток. В обеих группах детей для определения чувствительности мембран эритроцитов к воздействию одного из основных токсикантов (свинца) использовались те же пулы эритроидных клеток [9], а также индекс трансформации (ИТ), определяемый как соотношение суммы переходных и дегенеративных форм к дискоцитам, и показатель компенсации трансформации (ПКТ) – соотношение переходных и дегенеративных форм.

Статистическая обработка данных проведена с использованием программ Microsoft Excel 16, STATISTIСA 10.0. Количественные показатели оценивали на соответствие нормальному распределению (критерий Шапиро–Уилка). Количественные данные представлены в виде в виде M±SD (М – среднее значение количественного признака, SD – стандартное отклонение среднего); при отклонении распределения от нормального – в виде медианы (Ме), нижнего и верхнего квартилей (LQ1 – UQ3). Различия между зависимыми группами устанавливали при помощи t-критерия Стьюдента при нормальном распределении, критерия Вилкоксона (количественные) – при ненормальном распределении и Z-критерия (количественные) – для сравнения частот встречаемости категоризированного признака. Уровень значимости межгрупповых различий принимали менее 0,05. Дизайн проводимого исследования одобрен решением Этического комитета Хабаровского филиала ФГБНУ ДНЦ ФПД – НИИ ОМИД.

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе проведенного исследования было определено количество дискоцитов, переходных и дегенеративных форм в обеих группах при спонтанной трансформации. У детей с БЛД число дискоцитов составило 62,4%, переходных форм – 36,6% и дегенеративных форм – 1,02%, у детей без изучаемой патологии – 61,4%, 37,6% и 0,95% соответственно. Данные показатели статистически значимо не различались (p>0,05). Однако обращает на себя внимание снижение количества дискоцитов в обеих группах относительно литературных данных [10]. Известно, что у практически здоровых детей количество дискоцитов находится в пределах 80%. Около 13% составляет число переходных форм, которые в динамике при прекращении воздействия неблагоприятного фактора способны восстанавливать правильную форму. Доля эритроцитов, подвергшихся необратимым изменениям и утративших свою функциональную значимость, составляет 1,2% и может достигать 21% [11]. Авторами проведена сравнительная оценка показателей трансформации эритроцитов при воздействии свинца как одного из самых токсичных тяжелых металлов (таблица). При анализе показателей основной группы и группы сравнения статистически значимых различий в спектре морфологических форм эритроцитов (дискоцитов, переходных) не выявлено.

Показатели количества морфологических форм эритроцитов при спонтанной трансформации и воздействии свинца в группах

|

Формы эритроцитов |

Основная группа |

Группа сравнения |

||||

|

Спонтанная трансформация |

Свинец |

р |

Спонтанная трансформация |

Свинец |

р |

|

|

Дискоциты |

61,87±6,28 |

58,9±4,73 |

0,017 |

61,7±2,68 |

58,5±4,12 |

0,005 |

|

Переходные формы |

37,0±6,53

|

39,59±4,91

|

0,040 |

37,3±2,9

|

40,2±3,90

|

0,016 |

|

Сфероиды |

23,7±3,46 |

24,5±1,93 |

0,214 |

22,9±1,60 |

24,5±1,94 |

0,016 |

|

Двухямочные |

7,48±2,57 |

8,46±2,87 |

0,111 |

8,39±1,51 |

8,84±1,41 |

0,457 |

|

Эхиноциты |

1,4 [0,7; 2,5] |

1,55 [0,60; 3,0] |

0,149 |

2,0 [0,5; 2,9] |

2,15 [1,50; 3,80] |

0,258 |

|

Стоматоциты |

4,10±1,62 |

4,48±1,54 |

0,294 |

4,25±1,38 |

4,54±1,27 |

0,550 |

|

Дегенеративные формы |

0,60 [0; 1,70] |

1,35 [0,60; 2,0] |

0,085 |

0,77 [0,0; 1,60] |

0,90 [0,70; 1,40] |

0,5 |

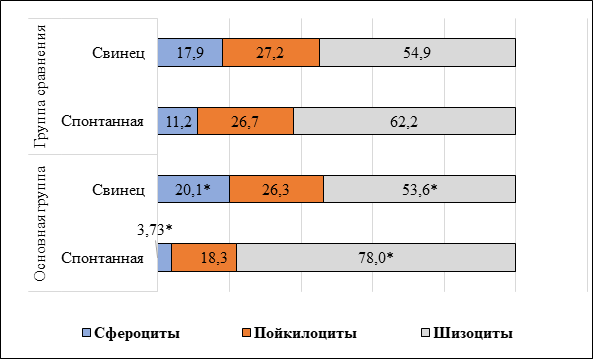

Сравнительная характеристика данных спонтанной и стимулированной свинцом трансформации у детей в 1-й и 2-й группах продемонстрировала статистически значимую разницу: при воздействии токсиканта на эритроциты выявлено снижение количества дискоцитов (в основной группе с 61,87 до 58,9 клетки, р=0,017; в группе сравнения с 61,7 до 58,5, р=0,005). Определено статистически значимое противоположное влияние свинца на переходные формы эритроцитов у детей в основной группе (повышение с 37,0 до 39,59 клетки) и группе сравнения (с 37,3 до 40,2 клетки) (p<0,05). Отмечено, что при воздействии свинца увеличивается количество дегенеративных форм клеток (в 1,5 раза в группе детей с БЛД и в 1,4 раза в группе сравнения, р>0,05) с повышением доли сфероцитов с 3,73% до 20,05% в основной группе (р=0,031) и с 11,17% до 17,93% в группе сравнения (р=0,304) (рис.1).

|

Рис. 1. Сравнительная характеристика изменения доли дегенеративных форм эритроцитов (%) (сфероцитов, пойкилоцитов и шизоцитов) – показателей спонтанной и стимулированной свинцом трансформации у детей 1-й и 2-й групп

Примечание: * – р<0,05

Отмечено, что эхиноцитарная трансформация происходит при снижении в клетке АТФ, нарушении состава плазмы или увеличении рН, интоксикациях [12]. Другой путь трансформации – образование стоматоцита – индуцируется снижением рН и влиянием химических агентов [6]. В проведенном авторами исследовании определено преобладание стоматоцитарного варианта трансформации в обеих группах.

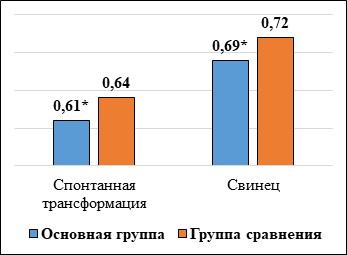

Сравнение показателей ИТ при спонтанной трансформации эритроцитов не выявило статистически значимых различий в обеих группах детей (р>0,05). При этом оценка ИТ при спонтанной трансформации и воздействии свинца показала статистически значимое повышение величины при влиянии металла в группе пациентов с БЛД (с 0,61 до 0,69, р=0,034) и у детей без заболевания (с 0,64 до 0,72, р=0,007) (рис. 2).

|

Рис. 2. Показатели индекса трансформации (ИТ) (усл.ед.) при спонтанной и стимулированной свинцом трансформации у детей основной группы и группы сравнения

Примечание: * – р<0,05

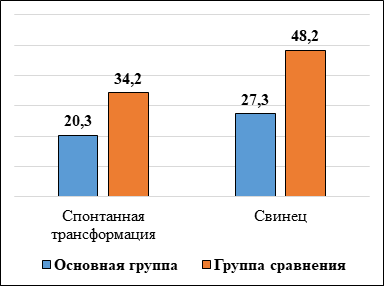

При сравнении спонтанных и стимулированных значений в каждой группе отмечалась тенденция к увеличению индекса ПКТ при воздействии свинца (рис. 3).

|

Рис. 3. Значения показателя компенсации трансформации (ПКТ) (усл.ед.) при спонтанной и стимулированной свинцом трансформации у детей основной группы и группы сравнения

Однако у детей с БЛД индекс ПКТ ниже, чем в группе сравнения, как при спонтанной (в 1,7 раза), так и при стимулированной (в 1,8 раза) трансформации эритроцитов. Данный индекс отражает адаптационную возможность клеточной мембраны без разрушения клетки. К примеру, в ранее проведенном в институте исследовании продемонстрированы достоверное снижение ПКТ у детей с бронхиальной астмой в сравнении с относительно здоровыми детьми, а также сильная прямая корреляционная связь между степенью тяжести бронхиальной астмы и ПКТ [11].

Несмотря на информативность оценки морфологии эритроцитов и индексов трансформации и доступность в практическом применении, методика редко используется в исследованиях. Данные показателей актуальны не только в педиатрической практике, но и в других сферах медицины, например у беременных женщин при различном течении инфекционного процесса [13] или у женщин репродуктивного возраста при злокачественных новообразованиях [14].

Заключение. У детей раннего возраста, проживающих в Приамурье, в сравнении с опубликованными литературными данными отмечаются достаточно низкий уровень функционально состоятельных дискоцитов, более высокие показатели переходных (таких как сфероиды, двухямочные, эхиноциты, стоматоциты), дегенеративных (необратимых) форм эритроцитов, как у пациентов с БЛД. Подобные изменения выявлены и в группе сравнения (без БЛД), что может свидетельствовать о морфофизиологической адаптации детей данной возрастной категории к эндо- и экзогенному микроокружению. При воздействии изучаемого токсиканта на эритроциты in vitro продемонстрированы статистически значимые различия в виде снижения количества дискоцитов, увеличения общего числа переходных форм и индекса трансформации также в обеих группах. Однако у детей с БЛД выявлены статистически значимое увеличение дегенеративных форм эритроцитов в показателях трансформации, стимулированной свинцом, за счет достоверного (в 5,4 раза) преобладания сфероцитов, а также более низкий уровень ПКТ при спонтанной и стимулированной реакции.

Из полученных данных следует, что при БЛД клеточные мембраны менее устойчивы к воздействию факторов развития патологических состояний. Своевременное определение количественных и качественных мембранных изменений с использованием представленной методики может служить обоснованием коррекции выявленных нарушений.