Введение

Существующие вызовы антропогенного характера, с которыми сталкивается как мировое сообщество в целом, так и отдельные государства, позволяют говорить о том, что важнейшим фактором устойчивого развития сегодня становится инновационная деятельность инженеров [1], в основе которой лежат нравственные ценности, экологически осознанные решения, стремление к преобразованию для достижения общественного блага. На симпозиуме ЮНЕСКО в рамках Всемирного дня инженеров, который проводился в марте 2023 г., был отмечен особый интерес к развитию инженерного образования, как к важнейшему направлению, позволяющему обеспечивать достижение целей устойчивого развития [2].

В России вектор развития инженерного образования обусловлен социальным заказом на подготовку специалистов, способных обеспечивать решение приоритетных научно-технических задач, связанных в том числе с возрастанием антропогенной нагрузки на окружающую среду, развитием высокотехнологичных производств и завершением перехода к экономике инновационного типа [3]. Традиционно ведущая роль в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров в стране принадлежит системе высшего образования, которая в последние десятилетия претерпела существенные изменения, направленные на повышение качества и результативности образовательного процесса. Однако до настоящего времени остались нерешенными вопросы, связанные с формированием ценностно-поведенческих установок будущих инженеров в процессе обучения в вузе, которые позволили бы обеспечивать высокий уровень социальной ответственности, адаптивность и включение индивида в динамичные преобразовательные процессы, устойчивую потребность в осуществлении исследовательского поиска с учетом экологических и социальных ценностей и приоритетов.

По мнению авторов, потенциал решения обозначенных проблем кроется в формировании исследовательской культуры, выступающей нравственной и регулирующей основой познавательной деятельности, обеспечивающей самореализацию потенциала индивида, ценностное отношение к исследовательской деятельности и ее результатам, проявляющейся в способности и готовности индивида к творческой преобразовательной деятельности, адаптации и действию в инновационной среде на основе нравственных ценностей, знаний, навыков, умений и опыта [4].

Цель исследования – определить потенциал формирования нравственного компонента исследовательской культуры в процессе профессиональной подготовки инженерно-технических кадров.

Материалы и методы исследования

Методологической основой исследования выступили системный и деятельностный подходы. В качестве методов исследования использованы логический и статистический анализ, синтез, ценностно-нормативный метод Г.Е. Залесского [5].

Эмпирические исследования, направленные на выявление сформированности нравственных аспектов исследовательской культуры будущих инженеров, проводились в сентябре 2024 г. в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ». В них приняли участие 120 студентов 1 курса магистратуры, поступивших для обучения по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Результаты исследования и их обсуждение

Исследовательская культура будущего инженера, выполняя роль универсальной технологии познания мира и его преобразования, рассматривается в контексте социокультурной реальности, поскольку формируемые ей модели, ценности и нормы поведения должны учитывать уровень развития общества [6, с. 618]. Именно поэтому нравственный компонент исследовательской культуры, обеспечивающий ответственное принятие инженерно-технических решений и устойчивое развитие в техносфере [7], актуализированный в форме эколого-социальной обусловленности инженерных проектов и новых технических решений, соблюдении этических требований исследовательской деятельности, принятии ответственности за исключение возможных нежелательных или негативных последствий инженерной или изобретательской деятельности, сегодня становятся основой формирования ценностно-поведенческих установок будущих инженеров.

Определение потенциала развития нравственного компонента исследовательской культуры студентов технического вуза и направлений его укрепления возможно на основе сравнительного анализа национальных и международных стандартов подготовки инженерных кадров. В России потребность в формировании нравственных аспектов исследовательской культуры при подготовке кадров в высшей школе к продуктивной профессиональной деятельности представлена в государственных образовательных стандартах. Анализ ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, относящимся к инженерному делу, технологиям и техническим наукам [8], позволил выделить следующие обобщенные компетенции, отражающие отдельные детерминанты развития исследовательской культуры, обеспечивающие готовность студента к исследовательской деятельности в профессиональной сфере на основе нравственных ценностей [9, с. 25]: способность системно и критически мыслить; способность целостно воспринимать объект профессиональной деятельности, учитывать многообразие факторов и возможные последствия при принятии решений [10].

Способность системно и критически мыслить формируется в рамках блока универсальных компетенций [10]. Она является обязательной для всех направлений подготовки по специальностям инженерного дела, технологий и технических наук и проявляется в форме культурной модели поведения, которой руководствуется инженер при изменении условий внешнего окружения. В основе этой культурной модели заложены глобальные социально-экологические приоритеты и ценности без их увязки с профессиональной сферой и осознание необходимости учета многообразия факторов при работе с информацией и принятии решений [6, с. 618].

Способность целостно воспринимать объект профессиональной деятельности, учитывать многообразие факторов и возможные последствия при принятии решений, формируемая в рамках общепрофессионального блока компетенций и выраженная способностями проектировать и принимать технические решения на основе системного подхода и учета многообразия факторов (для бакалавриата) и организовывать профессиональную деятельность с учетом требований к созданию устойчивой среды и устойчивого развития (для магистратуры), обеспечивает развитие у студентов конкретных ценностно-поведенческих установок как основы профессионализма будущего инженера и направлена на гуманизацию и экологизацию исследовательской, преобразовательной и инновационной деятельности в техносфере [10].

Следует отметить, что обобщенная компетенция общепрофессионального блока в настоящее время лишь частично охватывается стандартами ФГОС ВО 3++, попавшими в выборку: 60 % стандартов по направлениям подготовки бакалавриата и 28 % стандартов по направлениям подготовки магистратуры.

Анализ базовых компетентностных моделей профессиональной подготовки инженерных кадров, представленных Международным инженерным альянсом (IEA) (уровни инженера, инженера-технолога, инженера-техника) [11] и Всемирной инициативой CDIO (уровень бакалавриата) [12], показал, что достижение целей устойчивого развития является бесспорным приоритетом и направлением модернизации инженерного образования в мире, которое находит свое отражение в ценностях и компетенциях, обеспечивающих актуализацию роли инженера в формировании устойчивой среды и формируемых на основе развития исследовательской культуры. Так, Международный инженерный альянс выделяет значимость сформированности у будущего инженера таких аспектов исследовательской культуры, как нацеленность на продуктивную инженерную деятельность, реализуемую во благо общества; понимание и учет в профессиональной деятельности взаимозависимости и взаимосвязи технических и нетехнических процессов, гуманитарного, естественнонаучного и инженерного знания; стремление к познанию сущности объекта инженерной деятельности и его развития во взаимосвязи с многообразием факторов.

Всемирная инициатива CDIO, рассматривая исследовательскую культуру как базис для формирования исследовательской компетентности, позволяющей учитывать нравственные и этические аспекты социокультурной реальности, формулирует следующие требования к инженеру: восприятие технической системы в неразрывной взаимосвязи с социальными, экологическими, экономическими процессами; стремление к постоянному улучшению, поиску истины; саморефлексия о ценностях и действиях в профессиональной сфере.

Сравнительный анализ потенциала формирования нравственного компонента исследовательской культуры отечественными и зарубежными стандартами подготовки инженерно-технических кадров показал, что:

1. В перечень базовых требований при подготовке профессионального инженера за рубежом (независимо от уровня подготовки) входят: способность воспринимать и учитывать в профессиональной деятельности взаимосвязь и взаимозависимость технических систем и социальных, экологических, экономических процессов (технических и нетехнических процессов); стремление к постоянному улучшению и развитию как объекта профессиональной деятельности, так и собственного уровня компетентности для достижения общественного блага.

2. Требования к формированию ценностно-поведенческих установок будущего инженера, обеспечивающие гуманизацию и экологизацию исследовательской, преобразовательной и инновационной деятельности в техносфере (способности организовывать профессиональную деятельность с учетом многообразия факторов и требований к созданию устойчивой среды), в России дифференцированы по уровням образования и не охватывают полный перечень российских стандартов по инженерному делу, технологиям и техническим наукам.

3. Зарубежные образовательные стандарты имеют существенно более высокий потенциал формирования нравственного компонента исследовательской культуры по отношению к национальным стандартам.

Для выявления наличия сформированных нравственных убеждений посредством эмпирических исследований, касающихся ответственного принятия инженерно-технических решений, направленных на преобразование производственных процессов и достижения устойчивого развития в техносфере, а также готовности опираться на них при осуществлении профессиональной деятельности [10], использовалась система задач на социальную ориентировку, разработанная в соответствии с требованиями ценностно-нормативного метода Г.Е. Залесского [5]. Систему задач составили: описание исходной ситуации; шесть задач серии К (связанные конкретные производственные ситуации, требующие нравственного выбора), четыре из которых являлись ключевыми с позиции нравственных убеждений; пять задач серии Д (демонстрирующие отношение респондентов к нравственным нормам, описанным в ситуациях).

По результатам обработки полученной информации были выделены следующие группы обучающихся: А, В и С [5]. К группам Ак и Ад были отнесены испытуемые, успешно выполнившие ключевые задачи каждой серии, что свидетельствует об использовании усвоенных нравственных ценностей исследовательской культуры в качестве личных убеждений [5]: четыре задачи в серии К (2,8 балла и более), пять задач в серии Д (3,0 балла). К группам Вк и Вд были отнесены испытуемые, выполнившие менее половины заданий верно (менее 1,5 баллов), что свидетельствует о сформированности ценностных установок с опорой не на научные, а на житейские знания и недостаточной развитости компонентов (аксиологического, когнитивного или операционального) исследовательской культуры. Группы Ск и Сд составили испытуемые, имеющие неустойчивые убеждения и частично сформированные умения применять свои знания для регулирования поведения (1,5–2,7 баллов) [13].

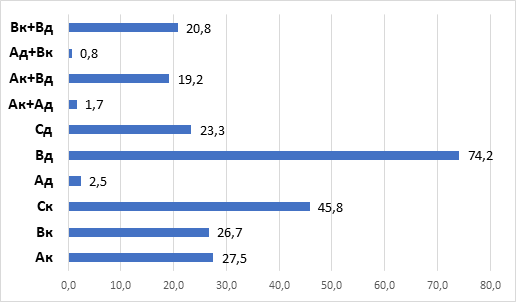

Распределение респондентов по группам и связь сформированных убеждений с мировоззренческой позицией представлены на рисунке.

Результаты распределения испытуемых по группам, в % от общей численности

Проведенный анализ показал, что:

- 27,5 % респондентов (Ак) при принятии решений в отношении развития и преобразования объекта профессиональной деятельности готовы опираться на усвоенные нравственные нормы и ценности исследовательской культуры;

- 45,8 % (Ск) респондентов обладают неустойчивыми убеждениями и подвержены влиянию таких обстоятельств, как расхождение мнения ключевых участников в процессе преобразования по поводу требуемых изменений – 29,1 %; наличие открытого конфликта мнений – 27,3 %; назначение на должность руководителя проекта человека с иной точкой зрения – 49,1 %; мнение большинства – 32,8 %.

- 26,7 % (Вк) не склонны при принятии решений опираться на нравственные аспекты исследовательской культуры;

- 2,5 % (Ад) продемонстрировали устойчивость убеждений в отношении необходимости опоры на нравственные нормы и ценности исследовательской культуры при принятии решений (наличие сформированных научных убеждений);

- 23,3 % (Сд) продемонстрировали неустойчивость мнения и готовность его поменять при наличии: достойного уровня оплаты труда и минимизации изменений в привычном укладе работы – 57,1 %; поддержки решения большинством – 42,9 %; строгих указаний руководства – 42,9 %; переориентации процесса на достижение общественно значимых, социальных целей – 28,6 %; сильных традиций на предприятии – 14,3 %.

- 74,2 % – продемонстрировали наличие житейских, а не научных убеждений, регулирующих выбор способа их поведения в конкретной производственной ситуации.

В отношении взаимосвязи нравственных убеждений студентов с мировоззренческой позицией при принятии профессиональных решений получены следующие результаты: 1,7 % респондентов (Ак+Ад) действуют на основе глубоких нравственных убеждений, 0,8 % (Ад+Вк) имеют устойчивые нравственные убеждения, но действуют исходя из личностного смысла того или иного поступка, 19,2 % (Ак+Вд) имеют несложившиеся нравственные убеждения, что, возможно, обусловлено отсутствием или необходимых знаний, или личностного смысла нравственного выбора, 20,8 % (Вк+Вд) опираются на житейские, а не научные убеждения в своем выборе, 57,5 % имеют неустойчивые убеждения.

Заключение

Обобщая результаты проведенного теоретического и эмпирического исследований, можно сделать выводы о необходимости усиления нравственного компонента исследовательской культуры будущих инженеров и целенаправленного включения в отечественные образовательные программы компетенций, обеспечивающих: способность к продуктивной профессиональной деятельности во благо общества; способность проектировать и организовывать профессиональную деятельность с учетом требований к созданию устойчивой среды; способность осознавать и учитывать при реализации исследовательского поиска взаимозависимость и взаимосвязь технических и нетехнических решений, синкретичность гуманитарного, естественнонаучного и инженерного знания в достижении целей создания устойчивой среды.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке образовательных стандартов, проектировании программ высшего образования и отдельных учебных дисциплин в технических вузах для повышения качества подготовки инженерно-технических кадров.