Введение

Проблемы профилактики и лечения периродовых кровотечений (ПРК) остаются актуальными по сей день. Несмотря на все усилия, кровотечения занимают вторую строку в структуре материнской смертности [1]. Массивная кровопотеря является причиной возникновения многих патологических состояний, связанных с потерей переносчиков кислорода, факторов свертывания, генерализованной гипоперфузией тканей. Многочисленные исследования указывают на необходимость ужесточения показаний к гемотрансфузиям, дальнейшей разработки стратегии минимизации кровопотери иоптимизации компенсаторных ресурсов пациента. Сегодня такой подход реализуется в системе менеджмента крови пациента (МКП) – междисциплинарного протокола, основанного напринципах доказательной медицины и охватывающего все аспекты обследования илечения пациента, влияющие на принятие решения огемотрансфузии [2-4].

В последние два десятилетия использование протокола МКП позволило достичь существенного снижения в использовании продуктов крови [5, 6]. Многочисленные международные профессиональные ассоциации МКП убедительно демонстрируют снижение посттрансфузионных реакций и осложнений, улучшение результатов лечения пациентов, перенесших массивную кровопотерю, улучшение ряда экономических показателей, в частности уменьшение времени госпитализации и общих затрат, а также снижение летальности [7, 8].

Цель исследования: на примере краевого перинатального центра провести оценку потенциальной выгоды от использования МКП у женщин с высоким риском периродового кровотечения.

Материал и методы исследования. В проспективно-ретроспективное исследование вошли 584 эпизода. Исследование выполнялось у женщин с риском периродовых тромбогеморрагических осложнений. В основной группе (1-я группа, n=434) использовались инструменты МКП, основанные на клинических рекомендациях МЗ РФ и международных рекомендациях по МКП [4]. Результаты лечения сравнивали с результатами группы контроля (группа 2, n=150), полученными ретроспективно.

Объем кровопотери колебался от 500 до 5000 мл (Ме 2050; Р251500/Р753000), что составило 28,4 (19,6/39,2) мл/кг массы тела (МТ). Данное осложнение возникало в ходе выполнения оперативного родоразрешения путем кесарева сечения. В зависимости от величины кровопотери выделяли 4 подгруппы пациентов: I – кровопотеря до 500 мл; II – от 501 до 1300 мл; III – от 1301 до 2800 мл и IV – свыше 2800 мл.

Статистическую обработку данных проводили в соответствии с требованиями к анализу медицинских данных. Статистическую значимость различий определяли с помощью критерия Манна–Уитни с определением значения медианы (Ме), 25-го и 75-го процентилей (Р25/Р75). Доверительный интервал – 0,95.

В соответствии с клиническими рекомендациями, выполнялся комплекс клинико-лабораторных исследований. Использовалась оценка гемодинамики и гомеостаза (определяли артериальное давление (АД), центральное венозное давление (ЦВД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), скорость заполнения капилляров, водный баланс, диурез, периферическую температуру, частоту дыхательных движений (ЧДД)); проводили оценку уровня сознания (шкала ком Глазго) [9]. Лабораторная диагностика включала определение таких показателей, как: общий анализ крови; группа крови, резус-принадлежность и скрининг антиэритроцитарных антител. Осуществляли оценку агрегатного состояния крови: определяли активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое время (ПТВ), растворимые фибринмономерные комплексы (РФМК), международное нормализованное отношение (МНО), Д-димер, фибриноген, количество тромбоцитов, ротационную тромбоэластометрию (ROTEM); кислотно-щелочное состояние (pH, pCO2, pO2, BE, Na, Ca, K, Cl, лактат); проводили биохимический анализ крови (определяли аланинаминотрансферазу (АЛТ), аспартатаминотрансферазу (АСТ), билирубин, мочевину, креатинин, ферритин, трансферрин, Fe). Проводили скрининг гемограммы с целью определения анемического синдрома, причин его возникновения и дородовой коррекции.

С целью прогноза тромбогеморрагических осложнений выполняли дородовое/дооперационное анкетирование. Использовали шкалу оценки риска тромбоза (J.A. Caprini) [10] и шкалу риска кровотечений международного общества тромбоза и гемостаза (ISTH) [11]. Использование двух шкал способствовало выявлению группы риска и последующей своевременной коррекции нарушений гемостаза.

Алгоритм оптимизированного лечения включал в себя следующие блоки:

- медикаментозная коррекция исходной анемии;

- отмена препаратов, усиливающих кровоточивость, на дородовом и родовом этапах;

- использование методов анестезии и интенсивной терапии в соответствии с объемом и темпом кровотечения, в том числе нормализация гомеостаза (нормотермия, коагуляция, волемия);

- остановка кровотечения (хирургический гемостаз, местные и системные гемостатики);

- контроль кровопотери в родах и реинфузия аутологичной крови;

- проведение мероприятий по снижению периродового кровотечения, коррекция анемии и гемостаза.

Ожидаемый экономический эффект (ОжЭЭ) рассчитывали для одного клинического случая ПРК, исходя из определения предотвратимых затрат на компоненты крови для 1 пациента. Для этого вычитали разность между медианами полученного в 1-й и 2-й группах количества компонентов крови на 1 пациента (Ме1 и Ме2). Полученное значение умножали на стоимость компонента крови, определенного тарифным соглашением, в соответствии с формулой:

ОжЭЭ = (Ме2 – Ме1) х 21771 (или 18344), где

21771 (руб.) – цена за 1 литр эритроцитной взвеси (ЭРВ);

18344 (руб.) – цена за 1 литр и свежезамороженной плазмы (СЗП).

Для оценки ожидаемой экономии конкретного лечебного учреждения исходили из предположения, что в Перинатальном центре, на базе которого проводилось исследование, осуществляется в среднем 8000 родовспоможений в год. Таким образом, результаты расчетов в выборке позволяют оценить всю исследуемую совокупность с ошибкой, не превышающей 7,5%, с 95%-ной вероятностью.

Используя для объективности оценки трансфузионной нагрузки на 1 пациента, применяли «трансфузионный индекс» (ТИ), рассчитывая его как отношение числа реципиентов к числу переливаний.

Результаты исследования и их обсуждение

Мультимодальный подход к индивидуальному МКП реализуется тремя составляющими: коррекция анемии, предотвращение потери крови, оптимизация физиологической переносимости анемии. Использование этих элементов реализовывалось дородовой коррекцией анемии, интраоперационным кровосбережением и преемственностью такой тактики в послеоперационном периоде, что сказалось на уменьшении применения донорских компонентов крови.

В основной группе анемия встречалась в 32,9% случаев (из них большая часть была обусловлена дефицитом железа, B12, фолиевой кислоты). В зависимости от этиологии анемии применялись парентеральные формы витаминов группы В (соответственно B9 и B12 в общерекомендованных дозировках) или карбоксимальтозат железа (1000 мг). В результате коррекции удалось достичь нормализации гемоглобина. Так, у 9,1% женщин наблюдалось значимое повышение гемоглобина – до 20 г/л от исходного. В 66,4% случаев наблюдалось не столь существенное – до 10 г/л (от исходного уровня), но с клинической точки зрения очень важное изменение показателя. У ряда пациенток не удалось добиться компенсации на этом этапе, возможно, в силу ограниченного времени до родоразрешения. В контрольной группе не было получено достоверного статистического различия в частоте дородовой анемии, но коррекция реализовывалась на этапе женской консультации, и ее оценка авторами не проводилась.

Пациенткам I и II подгрупп основной группы, у которых кровопотеря не превышала 1,3 л, не потребовалось применения донорских компонентов, поскольку их состояние оставалось компенсированным вследствие использования протокола МКП – дородовая коррекция анемии и применение технологии Cellsavege (т.е. реинфузии отмытых эритроцитов (РОЭ) во время операции кесарева сечения). Так, у всех рожениц основной группы выполнялся интраоперационный сбор излившейся крови. Однако возврат отмытых эритроцитов производился лишь в 301 случае (69,3%). Среди родильниц 1-й группы (I подгруппа) отмечалось 133 случая со сбором до 500 мл аутологичной крови (30,6%), а в 246 эпизодах (подгруппа II) забор составлял от 0,5 до 1,3 л. В подгруппе III (9,51%), кровопотеря была еще больше и достигала 2800 мл. Массивная периродовая кровопотеря (подгруппа IV) возникала у 3,2% пациенток основной группы.

Полученные результаты наглядно иллюстрируют эффективность комбинации мероприятий, включающих дородовую коррекцию анемии и интраоперационный сбор с реинфузией крови. Так, у пациенток с кровопотерей до 1300 мл не использовались донорские эритроциты, тогда как в контрольной группе их применяемость составила 86,6%. Кроме того, как видно из таблицы, трансфузионный индекс у пациенток группы контроля был значительно выше во всех сравниваемых подгруппах.

сПотребность в переливании аллогенных эритроцитов в группах сравнения

|

Подгруппа |

Группа 1 |

Группа 2 |

р≤0,05 |

||

|

Реципиенты/ |

ТИ |

Реципиенты/ |

ТИ |

||

|

I |

0/0 |

|

9/13# |

1,4 |

+ |

|

II |

0/0 |

|

74/142# |

1,9 |

+ |

|

III |

20/28 |

1,4 |

14/43# |

3,1 |

+ |

|

IV |

14/44 |

3,1 |

6/30 |

5,0 |

+ |

Примечание: ЭРВ – эритроцитная взвесь, ТИ – трансфузионный индекс.

В основной группе РОЭ была использована у всех женщин, но ввиду незначительного количества собранной в операционном поле крови реинфузия не выполнялась в 29% случаев. Напротив, в группе контроля аппаратная реинфузия использовалась «по потребности», что составило 28% от всех случаев. Кроме того, на фоне присутствующей хронической анемии дополнительная кровопотеря приводила к существенному снижению лабораторных показателей и срыву компенсации, что обосновывало более частое назначение гемотрансфузий.

Для объективного контроля за назначением компонентов крови и препаратов, влияющих на систему гемостаза, назначения выполнялись после выполнения ротационной тромбоэластометрии (ROTEM). В частности, оценивали амплитуду на 5-й и 10-й минутах после начала свертывания сгустка (А5 и А10) при использовании активированного определения характеристик гемостаза. Для назначения концентрата тромбоцитов необходимым условием было определение амплитуды более 12 мм А5 FibTem или менее 35 мм ExTem. Регистрация А5 FibTem менее 12 мм служила показанием для назначения криопреципитата. Состоянием корригированного дефицита фибриногена являлось увеличение последнего показателя до 16 мм или выше. Свежезамороженную плазму (СЗП) назначали при увеличении времени свертывания (СТ) свыше 240 сек в тесте InTem или 80 сек – ExTem.

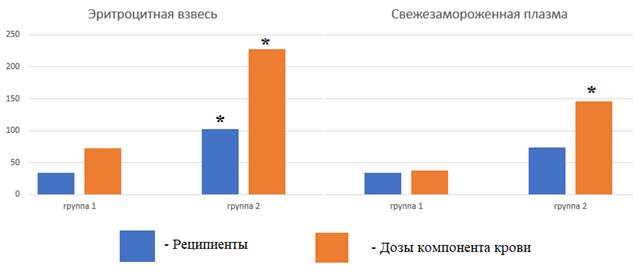

Результаты такого стандартизованного назначения компонентов крови представлены на рисунке.

Применения основных гемокомпонентов в группах сравнения

* – достоверность различий (р≤0,05)

Как следует из полученных данных, средний объем перелитых в контрольной группе (I и II подгруппы) ЭРВ составил 590,5 (470,5/730,1) мл, а СЗП – 180 (114,5/253,4) мл. Таким образом, зная стоимость компонентов крови, можно вычислить, что у родильниц контрольной группы затраты на использованные компоненты крови (ЭРВ и СЗП) составили 16146,8 рубля на 1 пациента. Поскольку в аналогичных подгруппах основной группы гемокомпоненты не применялись, можно заключить, что данные количества ЭРВ и СЗП являются потенциально сэкономленными у пациенток, лечение которых основывалось на принципах МКП.

По ранее полученным авторами данным [12], количество рожениц с анемией составляет 32,9%, что, вероятно, отражает популяционную картину, характерную для родильниц Юга России. Следовательно, в масштабе Краевого перинатального центра (на 8000 родов в год) прогнозируется 2632 случая анемии в год. На основании этого можно предположить, что годовые затраты на гемокомпонентную коррекцию могут достигать 42,5 млн руб., которые возможно сократить и реорганизовать. Ожидается, что применение комплекса МКП позволит отказаться от переливания в среднем 1552,9 л ЭРВ и 473,8 л СЗП в год. Исходя из литературных данных [13, 14], свидетельствующих о высокой экономической эффективности системы МКП, можно сказать, что ее использование позволит не только снизить затраты, но и улучшить качество оказания медицинской помощи. Однако окончательные расчеты могут быть получены лишь при полном пересчете стоимости самой схемы оптимизированного лечения.

Несколько иная ситуация складывалась у пациенток, перенесших массивную ПРК. Так, в III и IV подгруппах (обеих групп сравнения) имелась кровопотеря, превышающая 1300 мл, что потребовало, в том числе, гемокомпонентной терапии. Так, в основной группе средний объем перелитой ЭРВ при ПРК составил 735,8 (510,2/971,5) мл и СЗП – 254,7 (201,3/324,4) мл, что существенно меньше, чем в группе контроля: 1271,5 (1021,2/1551,5) мл и 745 (615,7/925,6) мл соответственно (р<0,05). Таким образом, ОжЭЭ одного клинического случая ПРК составляет в среднем 20636,04 рубля.

В соответствии с клиническими рекомендациями «Акушерские кровотечения» [15], были представлены цифры, свидетельствующие о том, что в 2,7–8% случаев всех родов возникает акушерское кровотечение. Для удобства расчетов использовали усредненное значение – 5,35 случая кровотечений на 100 родов. Выше упоминалось, что ежегодное количество родов в Краевом перинатальном центре составляет 8000, т.е. из них 428 родоразрешений потенциально могут осложняться ПРК (от 216 до 640). Таким образом, произведение числа предполагаемых в год ПРК и ОжЭЭ является потенциальной экономией, приобретаемой перинатальным центром, принявшим 8000 родов. Это составляет 8832227,26 рубля в год (из которых 4985121,44 рубля экономии в использовании ЭРВ и 3847103,68 рубля СЗП).

Выводы

1. Дородовая анемия среди рожениц с патологически протекающей беременностью и/или сопутствующими заболеваниями достигает 32% (83,9% из них приходятся на железодефицитную анемию).

2. У родильниц с кровопотерей до 1300 мл можно избежать гемотрансфузии при условии дородовой коррекции анемии и аппаратной реинфузии крови, применяемость которой у пациенток с высоким риском периродового кровотечения достигает 70%.

3. Оценка эффективности оптимизированной методики показала значительное снижение использования компонентов донорской крови при развитии периродового кровотечения, на 1 случай его коррекции требуется в среднем на 535,7 мл меньше донорских эритроцитов и на 490,3 мл меньше донорской плазмы, что эквивалентно экономии 1552,88 л ЭРВ и 473,76 л СЗП в год.

Заключение

Оптимизация системы здравоохранения – это постоянный междисциплинарный предмет научных изучений, проводимых по всему миру. Особенно заметно внедрение протоколов, охватывающих медицинскую помощь, оказываемую на стыке нескольких специальностей. Такой подход обеспечивает повышение безопасности для пациента, улучшение непосредственных результатов лечения, а часто имеет и экономическую целесообразность. Кроме того, воздействие на косвенные затраты, которые прямо не оцениваются и не включаются в оценку клинико-статистических групп, также может показать высокую эффективность междисциплинарного протокола.

Периродовое кровотечение – это проблема в основном трех специальностей: акушерства и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии и трансфузиологии, хотя в процесс могут вовлекаться и другие участники – неонатологи, хирурги, врачи лучевой диагностики, рентгенэндоваскулярные хирурги и др. Единый протокол – это то, что нужно для взаимодействия, что является ключом для достижения успешного клинического результата, который служит основным мотивом любой оптимизации. Немалое значение имеет тот факт, что удается избежать неоправданных трансфузий в родах и раннем послеродовом периоде. Наконец, положительное влияние на финансово-экономическое состояние как лечебных учреждений, так и учреждений службы крови – вот те результаты, которые объясняют необходимость внедрения менеджмента крови пациента в ежедневную работу медицинских учреждений.