Введение. Одной из основных причин смертности в мире специалисты считают сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Это подтверждается результатами отчетов экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые прогнозируют, что к 2030 году ожидается 22 миллиона смертей в год вследствие сердечно-сосудистых заболеваний как основного неинфекционного предотвратимого фактора риска. Не являются исключением и показатели статистических данных по Российской Федерации, в которых сердечно-сосудистые заболевания по структуре смертности от предотвратимых причин занимают лидирующее положение (по материалам отчета World Health Organization (2020)). Более того, актуальность рассматриваемой проблемы связана и с тем, что, по данным исследователей, уже к 20 годам жизни у каждого второго молодого человека определяется как минимум один фактор риска развития ССЗ [1, с. 182].

Поэтому поиск мер профилактики ССЗ является одной из первостепенных задач в сфере здравоохранения. Ряд авторов считают, что развитию и распространению заболеваний способствуют такие факторы, как: метаболический синдром, избыточная масса тела, гипертония, гиперхолестеринемия, а также чрезмерное употребление алкоголя, курение, нарушения питания.

В результате изучения такого фактора, как гиподинамия (способствует повышению риска развития ССЗ), установлено, что 60% студенческой молодежи имеют дефицит двигательной активности [2]. Поскольку во многих научных исследованиях было показано, что коррекция этого фактора способствует снижению смертности от ССЗ, многие специалисты сосредоточили свои усилия на разработке различных средств и способов эффективного устранения этого негативного явления [3, с. 22].

Ряд специалистов акцентируют внимание на ведущей роли физической активности как основного средства профилактики ССЗ. Регулярные физические нагрузки снижают риск развития ССЗ, метаболического синдрома и оказывают положительное влияние на гомеостаз (уровень артериального давления, массу тела, холестериновый обмен, уровень глюкозы в крови) и, в целом, на качество жизни человека. Особенно это важно для подростков и молодежи, потому что этот демографический сегмент подвержен большему риску развития ССЗ при снижении уровня физической активности в период интенсивного роста и развития на этапе обучения в старшей школе и/или первых курсах высших образовательных заведений [4, с. 48].

Период студенчества характеризуется увеличением влияния на здоровье молодого человека негативных факторов, таких как:

-переутомление (высокий уровень интенсивной учебной нагрузки с уменьшением времени сна и снижением иммунитета);

-несбалансированное питание (частое употребление пищи быстрого приготовления с высоким содержанием простых углеводов, соли, жиров и низким содержанием полезных веществ);

-вредные привычки (курение, употребление слабоалкогольных напитков и др.);

-снижение физической активности (длительная гиподинамия при работе с учебной и научной литературой, работа за компьютером и др.);

-несформированность осознанного отношения к собственному здоровью (переход к самостоятельной жизни и получение собственного опыта сохранения своего здоровья через формирование осознанного отношения к ценностным жизненным ориентирам).

По данным различных исследований, в этот период жизни у студенческой молодежи снижается интенсивность физической активности вследствие занятости в сфере образования, увлеченности информационными технологиями, использования технических средств для перемещения (электросамокатов, городского транспорта, автомобилей), что особенно характерно для лиц, живущих в мегаполисах [5, 6]. Снижение уровня физической активности (ФА) является серьезной проблемой здравоохранения. По данным различных авторов, в результате научных исследований установлено, что гиподинамия занимает четвертое место среди факторов риска, способствующих увеличению смертности населения.

В ряде работ авторов были представлены [7, 8] данные собственного тридцатилетнего исследования населения, в котором они показали, что длительная гиподинамия приводит к увеличению риска развития:

‒артериальной гипертензии на 35%;

‒ишемической болезни сердца на 30%;

‒сахарного диабета второго типа на 27%;

‒рака молочной железы на 22%.

Даже умеренный уровень физической нагрузки способствует снижению риска развития ССЗ что требует раннего проведения превентивных мероприятий, которые направлены на коррекцию факторов риска. Формирование готовности молодежи к проведению профилактических мероприятий по сохранению функциональности сердечно-сосудистой системы направлено на приобретение и развитие здоровьесберегающей компетенции, реализация которой будет носить устойчивый характер в течение всей жизни [9, с. 656]. Поэтому многие авторы рассматривают систему раннего выявления и мониторинга факторов риска у молодежи в процессе обучения на всех уровнях образования как важный предиктор сохранения здоровья популяции [10, 11].

Цель исследования ‒ изучить факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы у студенческой молодежи, получающей гуманитарное образование в университете.

Материалы и методы исследования. В проведенном авторами исследовании приняли участие 52 студента 1-го и 2-го курсов университета в сфере гуманитарного профиля образования, из них юношей 25, что составило 48,08% со средним значением возраста 20,5 года, и 27 девушек (51,92%) со средним значением возраста 20,5 года. Это поперечное исследование было проведено в среде студенческой молодежи, получающей гуманитарное образование в университете. Субъектами были студенты, которые соответствовали критериям включения в исследование и заявили о добровольном участии. Участники самостоятельно заполняли анкету, состоящую из вопросов о социально-демографических данных, возрасте, поле, уровне образования, перенесенных заболеваниях, наличии ССЗ у родственников, а также Международную анкету по физической активности (краткая форма) посредством сеанса интервью. Анкета состояла из 7 вопросов, касающихся ФА (физической активности), выполненной в течение последних 7 дней: ФА высокой и средней интенсивности, ходьба и сидение. Подробная информация о продолжительности времени ФА была получена во время интервью. ФА оценивалась по формуле: MET-мин/неделя = мин активности/день х дней в неделю х уровень MET.

Уровень физической активности был классифицирован на три категории:

– низкий (<600 MET-минут/неделю);

– умеренный (600–3000 MET-минут/неделю);

– высокий (3000 MET-минут/неделю).

Биомаркеры сердечно-сосудистого риска включали показатели избыточной массы тела (индекс массы тела), артериального давления (САД и ДАД). Вес измеряли с помощью аналоговых весов с точностью до 0,1 кг, без обуви, в легкой одежде. Рост измеряли с точностью до 0,5 см с помощью измерительного устройства для роста. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали как вес в килограммах, деленный на рост в метрах в квадрате (кг/ м²), и классифицировали в соответствии со следующими показателями: недостаточный вес (<18,5кг/м²), нормальный (18,5–24,9кг/м²), избыточный вес (25,0–29,9кг/м²) и ожирение (≥30,0кг/м²). Артериальное давление (АД) измерялось с помощью цифрового сфигмоманометра (Omron Inc., Япония) с подходящим размером манжеты, когда субъект сидел и отдыхал. Гипертония определялась как систолическое артериальное давление (САД) 140 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление (ДАД) 90 мм рт. ст., или их комбинация. Адаптационный потенциал (АП) оценивался по модифицированной формуле Р.М.Баевского. Проводили опрос студентов о состоянии сердечно-сосудистой системы. Все студенты не имели клинических проявлений ССЗ в соответствии с заключениями специалистов при проведении ежегодного диспансерного обследования и были включены в «основную группу» на занятиях по физической культуре.

Для анализа данных применены статистические методы с использованием пакета программ MS Excel. Полученные данные были статистически обработаны с использованием t-критерия Стьюдента, и полученная дисперсия результатов с р<0,05 была признана достоверной.

Результаты исследования и их обсуждение

Характеристика участников исследования, а именно показатели физического развития, физической активности и некоторые данные анамнеза жизни студентов (распределены по полу), представлена в таблице.

Показатели физического развития, физической активности и данные анамнеза жизни студентов (n=52)

|

№ п/п |

Показатели физического развития, физической активности и данных анамнеза жизни студентов |

Студенты (n=52) |

Юноши (n=25) М (IQR) / n% |

Девушки (n=27) М (IQR) / n% |

|

|

1 |

Возраст (годы) |

20,5 (18,0 ‒ 22,0) |

20,5 (18,0 ‒ 22,0) |

20,5 (18,0 – 22,0) |

|

|

2 |

Семейный анамнез по ССЗ |

52 (45,56%) |

9 (32,4%) |

10 (34,32%) |

|

|

3 |

Курение |

никогда |

34 (65,38%) |

17 (67,8%) |

17 (62,7%) |

|

иногда |

14 (26,93%) |

6 (25,7%) |

8 (30%) |

||

|

постоянно |

4 (7,69%) |

2 (6,5%) |

2 (7,3%) |

||

|

4 |

Индекс массы тела (ИМТ) |

<25 кг/м² |

30 (57,69%) |

13 (52%) |

17 (62,96%) |

|

25–30 кг/м² |

16 (30,77%) |

8 (32%) |

8 (29,63%) |

||

|

>30 кг/м² |

6 (11,54%) |

4 (16%) |

2 (7,41%) |

||

|

5 |

Общий балл физической активности (ФА) |

<600 MET-минут/неделю |

23 (44,23%) |

13 (52%) |

10 (37,04%) |

|

600–3000 MET-минут/неделю |

22 (42,31%) |

10 (40%) |

13 (48,15%) |

||

|

>3000 MET-минут/неделю |

7 (13,46%) |

2 (8%) |

4 (14,81%) |

||

При проведении опроса студентов в процессе изучения семейного анамнеза участников научного исследования были установлены факторы наследственной предрасположенности к ССЗ. Так, 55,56% опрошенных респондентов имели родственников, у которых зарегистрированы: гипертоническая болезнь, последствия перенесенного инфаркта миокарда и инсульта. При этом у 23,4% юношей и 19,1% девушек во втором поколении таких родственников было 34,7%, а в третьем поколении этот показатель составил 52,3%. И, хотя каждый второй студент указал на отсутствие таких заболеваний у родственников, при проведении беседы с использованием опросника И.Н. Сырского с соавторами были выявлены субъективные данные, которые указывали на проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Это утверждение было сделано на основании того, что респонденты выбирали от 2 до 7 утверждений из 11 представленных в опроснике.

На вопрос опросника: «Беспокоят ли Вас частые сердцебиения?» – каждый третий студент дал положительный ответ (29,63%). А на уточняющий вопрос: «Бывают ли у Вас очень сильные сердцебиения?» – 55,56% респондентов ответили утвердительно. Студенты отмечали, что сердцебиение чаще регистрировалось при стрессе/волнении/беспокойстве. Следует отметить, что в течение десяти лет все респонденты проживают в зоне военного конфликта, что является дополнительным фактором риска.

Утвердительный ответ на вопрос: «Беспокоит ли Вас (даже в жаркие дни) похолодание конечностей?» – был получен у 40,74% числа студентов, участвующих в исследовании. Эти данные свидетельствуют о том, что необходимо усилить контроль за функциональным состоянием сердечно-сосудистой системы, и все утвердительные ответы, указывающие на жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы, авторы статьи рассматривали в комплексной оценке других факторов риска ССЗ.

При измерении артериального давления только у 9,38% юношей и девушек были зарегистрированы повышенные показатели САД в диапазоне 135–140 мм рт. ст. и уровень ДАД 90 мм рт. ст., а 90,62% студентов имели показатели АД в пределах возрастной нормы.

По данным опроса была проведена оценка наличия вредных привычек. В результате было установлено, что 65,38% респондентов никогда не курили, при этом каждый четвертый студент ответил «да» на утверждение «иногда». И только 7,69%, из которых 6,5% юношей и 7,3% девушек, ответили положительно на утверждение «курит постоянно». Каждый второй респондент из тех, кто указал на курение «иногда» / «постоянно», преимущественно использовали электронные сигареты. Статистически значимо установлено, что девушки чаще отвечали положительно на утверждение курение «иногда» (30%) и «постоянно» (7,3%) в сравнении с утверждениями юношей: 5,7% и 6,5% соответственно (р<0,05). Полученные авторами данные в сочетании с жалобами студентов, указывающими на функциональные нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы на доклиническом этапе, необходимо отнести к предотвратимым факторам риска развития ССЗ, которые нуждаются в дальнейшем уточнении.

По результатам оценки ИМТ было установлено, что средний показатель индекса у девушек (n=27) составил 23,1кг/м², при этом у 62,96% исследуемых индекс массы тела был<25кг/м², что указывает на физиологическую возрастную норму. У 29,63% девушек ИМТ был в диапазоне показателей 25–30 кг/м² и соответствовал избыточной массе тела, или «полноте». И 7,41% студенток имели показатели индекса >30 кг/м² как показатель ожирения I степени. Средний показатель ИМТ юношей (n=25) был 25,24кг/м² и соответствовал параметру физиологической возрастной нормы. Следует отметить, что ИМТ<25 кг/м² был статистически значимо ниже у лиц мужского пола (52%) в сравнении с показателями у лиц женского пола (р<0,05). При этом каждый шестой юноша имел ИМТ>30 кг/м², что указывает на наличие ожирения I степени. Количество девушек, имеющих ожирение, статистически значимо ниже, чем юношей (р<0,05). Полученные авторами результаты оценки ИМТ не противоречат результатам исследований, представленных в научной литературе, которые связывают повышение ИМТ с увеличением частоты раннего развития ишемической болезни сердца и атеросклероза коронарных артерий у лиц молодого возраста [12, 13].

Однако авторы обратили внимание на тот факт, что наметилась тенденция к росту количества студенток, отнесенных по ИМТ к физиологической норме. А среди юношей отмечен рост числа студентов с показателями ИМТ в диапазоне 25,0–29,9 кг/м², что указывает на статистически значимое увеличение факторов риска по массе тела у молодых людей мужского пола (р<0,05).

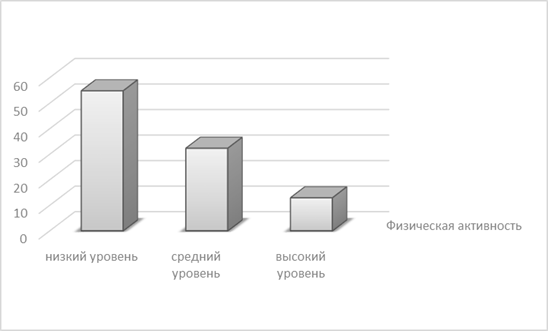

И, как следствие, абсолютно логичными являются полученные результаты оценки уровня ФА по трем категориям, которые указывают на то, что «низкий» уровень активности у юношей и девушек зафиксирован соответственно у 52% и 37,4% студентов. Показатели «умеренного» и «высокого» уровня статистически значимо выше у девушек (р<0,05) и составляли 48,15% и 14,81% соответственно, тогда как у юношей данные показатели равнялись 40% и 8% соответственно.

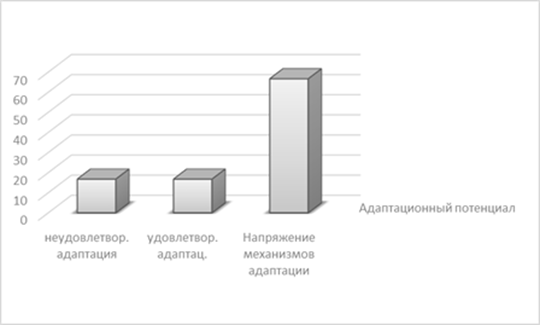

Анализ результатов исследования адаптационного потенциала показывает, что уровень «напряженный механизм адаптации» определяется у каждого второго студента. Это указывает на достаточные функциональные возможности, которые, однако, обеспечиваются за счет функциональных резервов. Показатель «удовлетворительная адаптация» отмечен у 16,07% студентов и расценивается как наличие достаточных функциональных возможностей организма. У каждого шестого студента показатели соответствовали критерию «неудовлетворительная адаптация», что является признаком снижения функциональных возможностей организма. Показатели уровней ФА и АП студентов исследуемой группы без гендерных различий представлены на рисунках 1 и 2.

Рис.1.Показатели уровня ФА у студентов исследуемой группы (n=52)

Рис.2.Показатели уровня АП у студентов исследуемой группы (n=52)

Таким образом, только каждый пятый студент имеет достаточный уровень функциональных возможностей организма по данным изучения АП.

По полученным данным, только 13,46% студентов имели «высокий» и 42,31%-«умеренный»уровни физической активности. Именно «высокий» уровень ФА обеспечивает возможность организма:

‒определять вероятность сохранения ее на этом уровне в течение всей жизни человека [14];

-способствовать снижению смертности от ССЗ в 3–5 раз при соблюдении умеренной и интенсивной аэробной нагрузки до 150 минут в неделю [3, 4];

‒снижать параметры избыточного веса у молодых лиц, занимающихся интенсивной физической нагрузкой [15, 16];

-оказывать положительное влияние на уровень АД со снижением САД и ДАД [17].

Проведение корреляционного анализа позволило установить обратную корреляционную связь между уровнем физической активности и адаптационным потенциалом, отражающим возможности организма к адаптации (индекс корреляции ‒0,8439). Рост количества студентов, имеющих «низкий уровень» физической активности, коррелирует со снижением количества студентов, имеющих уровень «удовлетворительная адаптация», а уменьшение количества студентов, имеющих «высокий уровень» физической активности, коррелирует с увеличением количества студентов, имеющих уровень «напряжение механизмов адаптации», но при этом не было установлено причинно-следственного влияния, и этот вопрос требует дальнейшего изучения.

На основании изученной авторами научной литературы следует отметить, что использование ФА как средства профилактики и восстановления после повреждающего воздействия патогенных факторов оказывает корригирующее действие, направленное на снижение риска развития ССЗ, и обладает большей эффективностью в молодом возрасте.

Заключение

В заключение следует отметить, что большинство студентов высших учебных заведений в возрасте 18–22 года подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку в результате проведенного авторами исследования было установлено, что 46% респондентов имели наследственные факторы предрасположенности к гипертонической болезни и инфаркту миокарда (наличие во втором и третьем поколении родственников с такими заболеваниями). К наиболее значимым из приобретенных факторов риска авторами статьи были отнесены поведенческие факторы (курение), повышение массы тела и гиподинамия.

В связи с этими данными, с одной стороны, необходимо системное мониторинговое обследование студенческой молодежи, направленное на выявление факторов риска развития ССЗ. С другой стороны, требуется проведение мероприятий, направленных на создание у молодежи приоритетов формирования здоровьесбережения: коррекцию поведенческих факторов и поощрение физической активности. Это наиболее важный период жизни человека, потому что навыки активного образа жизни, связанные с высокой физической активностью, сохраняются на всю жизнь.

Необходимо дальнейшее продолжение исследований с целью оценки эффективности превентивных мероприятий, направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.