Введение. Широкая распространенность и неудовлетворительные результаты лечения онкологических заболеваний определяют актуальность изучения факторов, влияющих на течение злокачественного процесса. В этой связи интерес представляют коморбидные эндокринопатии, связанные с нарушением функции щитовидной железы, как состояния, характеризующиеся значительными дисрегуляторными и метаболическими изменениями [1; 2]. Выраженность таких нарушений может быть оценена путем изучения динамики адаптационного статуса – изменений в характере и напряженности общих неспецифических адаптационных реакций организма (АР). Ранее была установлена связь между характеристиками этих интегральных реакций и устойчивостью организма к действию повреждающих факторов различной природы (неспецифической резистентностью организма) [3; 4]. АР стресс развивается в ответ на действие высокоинтенсивных факторов, выводящих организм за пределы физиологической нормы, характеризуется напряжением гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и других стресс-реализующих механизмов [3; 5]. Данная АР имеет две основные формы, зависящие от длительности повреждающего воздействия: острый и хронический стресс. АР хронический стресс является неспецифическим фоном развития многих патологических процессов [5-7].

Антистрессорные АР тренировки (Тр), спокойной активации (СА) и повышенной активации (ПА) четко отличаются от АР стресс и друг от друга относительным числом лимфоцитов в периферической крови и целым рядом показателей состояния иммунной и нейроэндокринной систем, особенностями клеточной энергетики [5; 8; 9]. При этом было показано существование как относительной, так и абсолютной шкалы интенсивности воздействия. Первая из них определяет характер АР, а вторая – уровень реактивности организма, на котором развивается эта АР. Наиболее благоприятными являются АР СА и ПА высоких уровней реактивности, развивающиеся в ответ на слабые воздействия и, в случае их устойчивости, способствующие значительной активизации системных механизмов неспецифической противоопухолевой резистентности организма [8; 9]. При усилении интенсивности воздействий уровень реактивности снижается и антистрессорные АР приобретают признаки напряженности, которые отражают субстрессорные нарушения при сохранении характерной для АР направленности основных системных процессов. Признаки напряженности проявляются в отклонении от нормальных значений показателей лейкоцитарной формулы, кроме относительного числа лимфоцитов, которое является маркером характера АР. В случае АР стресс при снижении уровня реактивности происходит усиление структурно-функциональных нарушений и усугубление относительной лимфоцитопении.

Цель исследования – выявить особенности влияния экспериментального гипертиреоза на устойчивость организма к росту перевивных злокачественных опухолей и адаптационный статус животных-опухоленосителей.

Материал и методы исследования

Эксперименты проводили на 20 белых беспородных крысах-самцах весом 213-290 г с перевивной саркомой-45 (С-45). Животным основной группы (n=10) за 5 суток до подкожной трансплантации С-45 и далее в течение всего эксперимента ежедневно внутрибрюшинно вводили препарат эутирокс (левотироксин натрия) в дозе 20 мкг на 100 г веса. Наличие гипертиреоза подтверждали путем изучения содержания в сыворотке крови общего тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3) и тиреотропного гормона (ТТГ) радиоиммунным методом с помощью стандартных наборов (Immunotech, Чехия) после трех дней ежедневного введения эутирокса, а также путем определения веса щитовидной железы в конце эксперимента. Крысам контрольной группы, кроме трансплантации С-45, специальных воздействий не проводили. Подкожную трансплантацию опухоли осуществляли стандартным способом – путем введения 0,3 мл взвеси клеток С-45 в 0,5 мл физиологического раствора (не менее 106 клеток). В дальнейшем еженедельно определяли объем опухоли (по формуле Шрека для эллипсоидов) и проводили оценку адаптационного статуса, а также фиксировали продолжительность жизни лабораторных животных.

Адаптационный статус оценивали еженедельно по показателям лейкоцитарных формул периферической крови, подсчитанных на 200 клеток, с помощью которых определяли характер и напряженность общих неспецифических адаптационных реакций организма (АР) [3; 5; 8]. Основным гематологическим показателем характера АР является процентное число лимфоцитов крови. У белых беспородных крыс АР стресс соответствуют значения показателя ниже 50%, АР Тр – значения в диапазоне 50-60%, АР СА – 61-70%, АР ПА – 71-75, реже – до 80%. Далее начинается зона умеренного относительного лимфоцитоза. Напряженным антистрессорным АР соответствовали отклонения от референсных значений показателей лейкоцитарной формулы крови, включающих процентное число моноцитов, эозинофилов, палочкоядерных нейтрофилов и базофилов. Для уточнения характера и напряженности АР в конце эксперимента были изучены весовые коэффициенты внутренних органов, косвенно отражавшие выраженность гипоплазии и лимфопролиферативную активность в органах иммунной системы. Весовые коэффициенты рассчитывали стандартным образом – путем деления веса органа на вес животного и последующего умножения результата на 103 (для нивелирования громоздкости непосредственного результата деления, обусловленной большой разницей между весом животного и весом органа).

При статистической обработке результатов использовали критерии Стьюдента, Манна-Уитни и Пирсона (χ2), а также оценивали вариабельность анализируемых показателей, вычисляя коэффициент вариации (Cv%). С целью оперативной оценки наличия или отсутствия «перекрытия» диапазонов значения изученных показателей в сравниваемых группах (подгруппах) животных при статистическом анализе использовали размах вариаций (xmin–xmax).

Исследования были выполнены в соответствии с международными принципами «Европейской Конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целя» (Страсбург, 1986). Перед началом экспериментов было получено разрешение комиссии по биоэтике ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России (протокол заседания № 24 от 17.09 2023 г.).

Результаты исследования и их обсуждение. Развитие гипертиреоза у исследованных животных было подтверждено результатами анализа уровня тиреотропного (ТТГ) и тиреоидных гормонов (Т3 и Т4) в крови. Так, уже через 3 дня после начала ежедневного введения эутирокса было отмечено повышение содержания тиреоидных гормонов в 1,8-1,9 раза при снижении уровня ТТГ в 2,5 раза (табл. 1, p ≤0,0001).

Таблица 1

Изменение уровня гормонов щитовидной железы и тиреотропного гормона гипофиза в сыворотке крови крыс после приема эутирокса до трансплантации С-45

|

Группы животных |

ТТГ, мМЕ/л |

Т4, нмоль/л |

Т3, нмоль/л |

|

Контрольная группа (С-45) |

0,095±0,009 |

35,30±2,35 |

2,016±0,136 |

|

Основная группа (эутирокс+С-45) |

0,038±0,003* р=0,0001 |

64,78±3,43* р=0,0000 |

3,845±0,180* р=0,0000 |

Примечание: * - отличается от показателя в контрольной группе, p ≤0,0001. Критерий Стьюдента.

Обозначения: ТТГ – тиреотропный гормон, Т4 – тироксин, Т3 – трийодтиронин.

У животных, получавших эутирокс, наблюдалось изменение темпов роста С-45 и сокращение продолжительности жизни на 7 дней по сравнению с показателями в контрольной группе, соответственно, 47,2±1,0 и 40,5±2,6 суток (табл. 2, p <0,05). Это свидетельствовало о снижении общей неспецифической противоопухолевой резистентности организма под влиянием гипертиреоза.

Таблица 2

Объем саркомы-45 на этапах эксперимента (см3)

|

Сутки со дня трансплантации опухоли |

7 |

21 |

35 |

40 |

47 |

|

Контрольная группа |

0,69±0,14 |

14,01±3,13 |

32,6±0,61 |

52,3±6,44 |

83,6±8,02 |

|

Основная группа |

1,54±0,112* р=0,0019 |

15,81±3,25*

|

43,64±1,63* р=0,0027 |

72,2±4,21* р=0,0418 |

- |

Примечание: * - отличается от показателя в контроле, p <0,05 – 0,002. Критерий Стьюдента.

В таблице 3 представлены сведения о спектре различных АР в основной и контрольной группах животных на этапах эксперимента. Как видно из таблицы, через неделю после перевивки С-45 у крыс обеих групп преобладали антистрессорные АР с признаками напряженности, что проявлялось в относительном моноцитозе, увеличении процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов, анэозинофилии. Через 3 недели значительно возрастало число случаев развития АР стресс (до 80% в основной группе) (табл. 3). При этом у крыс, получавших эутирокс, из антистрессорных АР наблюдалась только напряженная АР Тр, тогда как у животных контрольной группы были отмечены также и случаи развития более благоприятной АР СА. Через 5 недель после перевивки С-45 у крыс обеих групп преобладала АР стресс. При этом в основной группе наблюдалась только указанная АР, тогда как в контрольной группе у 30% животных были отмечены напряженные антистрессорные АР (табл. 3). Обращало на себя внимание, что у крыс основной группы при АР стресс относительное число лимфоцитов сдвигалось в сторону нижней границы стрессорного диапазона значений этого показателя и было статистически значимо ниже, чем при АР стресс у животных контрольной группы (табл. 3). Такая разница могла указывать на снижение уровня реактивности АР стресс у крыс-опухоленосителей под влиянием гипертиреоза, т.е. развития более тяжелого варианта этой АР.

Таблица 3

Влияние гипертиреоза на спектр адаптационных реакций (АР) крыс на этапах роста саркомы-45 (случаи, %)

|

АР/группы |

Контрольная, % |

Основная, % |

Этапы роста опухоли |

|

АР Тр и СА с напряжением |

90 |

80 |

1 неделя |

|

АР стресс |

10 |

20 |

|

|

АР Тр и СА с напряжением |

50 |

20 |

3 недели |

|

АР стресс |

50 |

80 |

|

|

АР Тр с напряжением |

30% |

0%Т, р=0,061 |

5 недель |

|

АР стресс |

70% |

100% |

|

|

% лимфоцитов при АР стресс Me [xmin–xmax ] |

38,5[29 - 42] |

23,5[21,5 – 35,5]* р <0,05 |

Обозначения: АР ТР – АР тренировки, АР СА – АР спокойной активации.

Примечание: Т – отличается от показателя в контрольной группе на уровне тенденции, р <0,1; * - отличается от показателя в контрольной группе, p <0,05. Критерии Пирсона χ2 и Манна-Уитни.

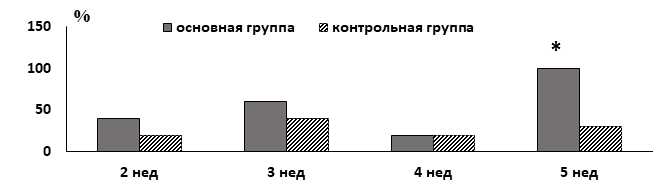

Об ухудшении адаптационного статуса крыс-опухоленосителей под влиянием гипертиреоза свидетельствовала также и динамика характера и напряженности АР статуса исследованных животных. На рисунке представлены сведения о случаях ухудшения характеристик АР на этапах роста С-45, начиная со второй недели после ее трансплантации. Под ухудшением характеристик АР имели в виду переход антистрессорных АР в АР стресс, а также нарастание признаков напряженности антистрессорных АР по параметрам лейкоцитарной формулы. Относительное число таких случаев при наличии гипертиреоза на большинстве этапов было выше, чем в контрольной группе. Такая разница была наиболее выражена через 5 недель опухолевого роста (рис.).

Относительное число случаев ухудшения характеристик адаптационных реакций белых беспородных крыс исследованных групп на этапах роста саркомы-45 по сравнению с предыдущими этапами

Примечание: * - отличается от значения в контрольной группе, p =0,02, критерий Пирсона χ2.

По достижении терминальных стадий роста С-45 проводили декапитацию экспериментальных животных и последующую некропсию. Определяли весовые коэффициенты органов иммунной и эндокринной систем: тимуса, селезенки и надпочечников, а также отношение массы тимуса к массе надпочечников (табл. 4). Эти показатели позволяли уточнить оценку адаптационного статуса исследованных животных в конце эксперимента, проводимую по лейкоцитарной формуле крови.

Таблица 4

Влияние гипертиреоза на весовые характеристики внутренних органов крыс-опухоленосителей (Me [xmin–xmax], Cv%)

|

Группы/ показатели |

Контрольная |

Основная |

||

|

Надпочечники |

0,38[0,36-0,39] Cv 3,5% |

0,43[0,42-0,64]1 Cv 20,2% |

||

|

Тимус |

0,50[0,38-1,30] Cv 59,6% |

0,51[0,42-0,64] 2 Cv 16,2% |

||

|

1.1.n=4 |

2.1 n=6 |

|||

|

1,1[0,9-1,3] Cv 13,7% |

0,41[0,38-0,502 Cv 14,8% |

|||

|

Тим./надп. |

2,50[0,98-3,58] Cv 48,1% |

1,08[0,82-1,50] 3 Cv 23,6% |

||

|

1.2. n=7 |

2.2. n=3 |

|||

|

3,00[2,50-3,58] Cv 17,8% |

1,03[0,98-1,07] 3 Cv 4,4% |

|||

|

Селезенка |

4,5[4,2-5,8]4 Cv 15,2% |

6,45 [3,90-8,80] Cv 40,1% |

||

|

1.3. n=5 |

2.3. n=5 |

|||

|

8,7[7,7 – 8,8]1 Cv 4,4% |

4,1[3,9-4,3]4 Cv 4,1% |

|||

Примечание: Cv – коэффициент вариации; 1 --отличается от показателя в контрольной группе в целом, 2 – отличается показателя в подгруппе 1.1, 3 - – отличается показателя в подгруппе 1.2, 4 – отличается от показателя в подгруппе 1.3, p <0,01-0,05. Критерий Манна - Уитни.

Было отмечено некоторое увеличение весовых коэффициентов надпочечников у животных основной группы (p <0,05). При этом имели место четкое разделение диапазонов значений этого показателя у крыс контрольной и основной групп и его чрезвычайно низкая вариабельность у крыс контрольной группы (всего 3,5%, табл. 4). Известно, что избыток тироксина при гипертиреозе оказывает стимулирующее действие на скорость пролиферации адренокортикоцитов, способствует увеличению плотности сосудистого русла и усилению секреции катехоламинов хромаффинными клетками мозгового слоя надпочечников [10; 11]. Таким образом, изменения в надпочечниках под влиянием гипертиреоза соответствовали изменениям при активации стресс-реализующих систем [3; 6; 12].

В отличие от весовых коэффициентов надпочечников, другие показатели могли демонстрировать весьма значительную вариабельность. Так, в контрольной группе к числу высоковариабельных показателей с коэффициентом вариации более 40% относились весовой коэффициент тимуса и соотношение масс тимуса и надпочечников, а в основной группе – весовой коэффициент селезенки. Для указанных показателей при анализе соответствующих вариационных рядов было обнаружено четкое разделение животных на две подгруппы, в каждой из которых рассматриваемые показатели имели близкие значения с коэффициентом вариации от 4,1 до 17,8%, статистически значимо отличавшиеся от значений показателей в другой подгруппе. Это указывало на существование в группах не менее двух «кластеров» животных, отличавшихся характеристиками адаптационного статуса. Разделение животных на подгруппы для разных показателей могло отличаться, поэтому для обозначения подгрупп использовали двойную нумерацию, в которой вторая цифра соответствовала рассматриваемому показателю. Так, при анализе весового коэффициента тимуса в контрольной группе рассматривались подгруппы 1.1 и 2.1, при анализе соотношения масс тимуса и надпочечников – подгруппы 1.2 и 2.2, в основной группе по значениям весового коэффициента селезенки были выделены подгруппы 1.3 и 2.3.

В подгруппах животных 1.1 и 2.1 медианы весового коэффициента тимуса различались в 2,7 раза, а коэффициенты вариации были менее 15%, тогда как в целом по группе вариабельность показателя приближалось к 60%. При этом медиана весового коэффициента тимуса в подгруппе 1.1 превышала этот показатель в основной группе в целом более чем в 2,7 раза (p <0,05, табл. 4). Медиана отношения массы тимуса к массе надпочечников у животных подгруппы 1.2 была почти в 3 раза больше, чем у крыс подгруппы 2.2 и животных основной группы в целом (p <0,01, табл. 4). При этом вариабельность показателя, превышавшая 48% в контрольной группе в целом, резко снижалась в выделенных подгруппах, особенно значительно в подгруппе 2.2, где она была менее 5%. Аналогичным образом высокая вариабельность весового коэффициента селезенки в основной группе крыс-опухоленосителей (Cv 40,1%) резко снижалась в обеих выделенных подгруппах, 1.3 и 2.3, демонстрировавших чрезвычайно низкие значения коэффициента вариации, не превышавшие 4,5% (табл. 4). При этом для крыс подгруппы 1.3 была характерна спленомегалия, не наблюдавшаяся в контрольной группе (p <0,01). Она могла быть обусловлена застоем спленопортальной циркуляции за счет повышения свертываемости крови и развития тромбозов [12; 13], характерных для организма при опухолевом процессе [14].

Таким образом, в контрольной группе имелись животные с признаками заметно менее выраженных системных нарушений, чем у крыс основной группы. Влияние гипертиреоза проявилось в ухудшении гематологических показателей характера и напряженности АР, усилении гипертрофии надпочечников и признаков гипоплазии тимуса, а также в развитии выраженной спленомегалии у половины животных.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют об ухудшении адаптационного статуса крыс-опухоленосителей под влиянием гипертиреоза, связанном с усугублением негативных изменений в органах иммунной и эндокринной систем, характерных для злокачественного процесса. Это приводило к снижению противоопухолевой резистентности и уменьшению продолжительности жизни животных.