Введение

Разновеликость нижних конечностей у детей является частым симптомом поражения опорно-двигательной системы, она проявляется нарушением кинематики ходьбы пациентов [1], а также отклонениями в биомеханике как укороченной, так и интактной нижней конечности [2]. Принято считать, что в процессе роста детей с разновеликостью нижних конечностей постепенно формируется вторичный сколиоз вследствие постоянного перекоса таза при вертикальном положении тела [3]. Однако до сих пор исследователи расходятся в точках зрения на величину укорочения, которая может привести к вторичным деформациям опорно-двигательной системы. Одни авторы считают, что уже незначительное одностороннее укорочение нижней конечности провоцирует развитие сколиоза [4]. Другие клиницисты не выявляли деформации позвоночника у детей даже при существенной разнице в длине нижних конечностей, достигавшей 7 см [5], что объясняется формированием опорно-двигательной системой разнообразных компенсаторных механизмов [6]. Наиболее частым адаптивным механизмом является активное динамическое удлинение пациентом укороченной нижней конечности путем эквинусной установки стопы со смещением ее опорности в сторону переднего отдела [7]. Хотя клиницисты отмечают улучшение функции пораженной нижней конечности после ее хирургического удлинения [8], вопросы восстановления биомеханики опорно-двигательной системы после коррекции длины нижних конечностей изучены недостаточно. Исследования по имитации выравнивания длины нижних конечностей у пациентов могут позволить получить представление о трансформации механизмов управления их локомоциями, что целесообразно принимать во внимание при проведении восстановительного лечения.

Цель исследования – анализ динамики постуральной стабильности у детей с разновеликостью нижних конечностей до и после имитации компенсации укорочения пораженной конечности.

Материал и методы исследования. Проведено биомеханическое исследование 12 детей в возрасте от 10 до 16 лет с разновеликостью нижних конечностей. Одностороннее укорочение нижней конечности у пациентов варьировало от 4 до 8 см и было обусловлено поражением ростковых зон бедренной кости вследствие ее травмы или перенесенного гематогенного остеомиелита.

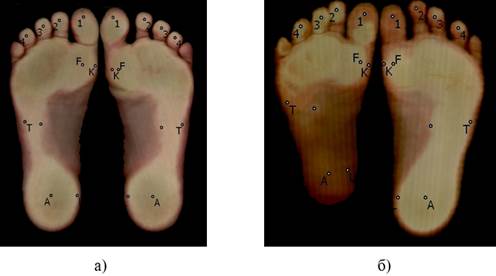

Для оценки опорной функции стоп проводили плантографическое исследование с помощью диагностического комплекса «Подоскан» (НМФ «МБН», Россия) (рис. 1). Вертикальный баланс тела определяли в процессе стабилометрического исследования с открытыми и закрытыми глазами, используя комплекс «Стабилан 01-2» (ОКБ РИТМ, Россия) в двухплатформенном варианте.

Рис. 1. Плантограммы обследованных детей при двуопорной нагрузке на стопы: а) здорового ребенка; б) пациента Н., 15 лет, с укорочением левой нижней конечности 6 см – выявляется отсутствие опорности заднего отдела левой стопы

Первое исследование проводилось по стандартной схеме без имитации восстановления длины укороченной нижней конечности. При этом обследуемые дети становились на стабилоплатформы босыми, располагая стопы по одной на каждую платформу – параллельно друг другу. Всем обследуемым предлагалось занять наиболее удобное вертикальное положение, что у некоторых пациентов сопровождалось отрывом пятки на стороне поражения от платформы с сохранением опорности переднего отдела стопы.

Второе исследование осуществляли с компенсацией укорочения пораженной нижней конечности путем моделирования восстановления ее длины. Для этого предварительно с помощью подставки под стопу определяли высоту компенсации, при которой пациент комфортно ощущал имитацию удлинения нижней конечности. Перед исследователями не ставилась задача полного «выравнивания» длины нижних конечностей, так как это может нарушить биомеханику и затруднить компенсирующие функции опорно-двигательной системы с последующим снижением качества жизни пациентов [9]. Поэтому высота компенсирующей подставки для каждого пациента была индивидуальной. Она могла или точно соответствовать разнице длин нижних конечностей, или быть меньше на 1–2 см. В дальнейшем платформу под укороченной нижней конечностью поднимали на соответствующую высоту и проводили регистрацию стабилометрических параметров, как и в первом исследовании. При этом средняя величина разновеликости нижних конечностей составляла 4,5[4,0 – 8,0] см, а средняя величина компенсации укороченной нижней конечности – 4,0[3,0 – 6,0] см. Группа контроля состояла из 20 здоровых детей того же возраста.

Регистрировали стабилометрические параметры: отклонение общего центра давления (ЦДО) тела во фронтальной Хо (мм) и в сагиттальной Yо (мм) плоскостях, линейную скорость Vо (мм/c), площади Sо (мм2) статокинезиограмм. Оценивали параметры движения центров давления контралатеральных нижних конечностей: индивидуальное смещение центров давления на укороченной (ЦДУ) и интактной (ЦДИ) стороне в сагиттальной плоскости – Yу и Yи (мм), линейные скорости Vу и Vи (мм/c), показатели LFSу и LFSи (мм-1), качество функции равновесия КФРу и КФРи (%), а также показатели длины yу и yи (мм), ширины xу и xи (мм), площади Sу и Sи (мм2), коэффициенты сжатия КСу и КСи, углы направления колебаний ау и аи статокинезиограмм.

Статистический анализ проводили с использованием программы Statgraphics Centurion 16.2 (разработчик Statpoint Technologies, Inc., США). Использовали критерии Манна–Уитни и Вилкоксона с уровнем для принятия различий 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. При плантографическом исследовании у пациентов было выявлено нарушение опорной функции укороченной нижней конечности. На плантограммах это демонстрировалось асимметричным характером распределения нагрузки по подошвенной поверхности контралатеральных стоп. В связи с односторонним укорочением нижней конечности пациенты компенсаторно функционально «удлиняли» ее за счет разгибания коленного и голеностопного суставов. При этом на стороне поражения в акте опоры принимал участие только передний отдел стопы при выключенном заднем.

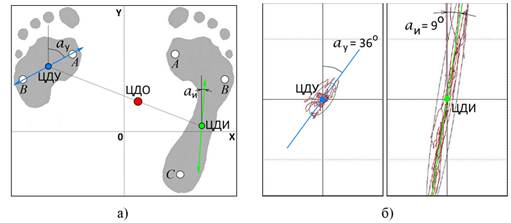

Рис. 2. Схемы движений центров давления нижних конечностей пациентов без компенсации укорочения на левой стороне: а) медианные показатели углов ау и аи и координат ЦД; б) статокинезиограммы пациента Н., 15 лет, с левосторонним укорочением нижней конечности 6 см. А и В – соответственно головки 1-й 5-й плюсневых костей, С – пяточная кость

Хотя считается, что интактная нижняя конечность также уравновешивает баланс тела за счет ее функционального укорочения путем сгибания в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах [10], плантографические исследования не выявили нарушения ее функции.

В первом стабилометрическом исследовании у детей с разновеликостью нижних конечностей были выявлены резко выраженные нарушения постурального баланса. У всех пациентов определялось существенное отклонение (p<0,05) общего центра давления тела во фронтальной плоскости в сторону интактной нижней конечности на величину Хо, равную 16[3 – 60] мм (рис. 2а). Указанное латеральное смещение ЦДО тела по оси Х значительно превышало нормативный показатель, равный 0[-1 – 1] мм (p<0,05), что являлось компенсаторной реакцией опорно-двигательной системы пациентов на одностороннее укорочение нижней конечности – частичное перераспределение веса тела с пораженной стороны на интактную [11].

Таблица 1

Стабилометрические показатели (Me [Q25 – Q75]) здоровых детей и пациентов с разновеликостью нижних конечностей

|

Параметры |

Группы обследованных детей |

p |

|||||

|

Здоровые дети n=20 |

Пациенты с разновеликостью НК n=12 |

||||||

|

Без компенсации |

С компенсацией |

||||||

|

Левая НК (1)

|

Правая НК (2)

|

Укорочен-ная НК (3)

|

Интактная НК (4)

|

Укорочен-ная НК (5)

|

Интактная НК (6)

|

||

|

Смещение Y (мм) |

3 [-2 – 4] |

6 [2 – 7] |

80 [61 – 95] |

7 [-2 – 33] |

17 [9 – 37] |

-12 [-26 – 6] |

p3-4 < 0,001 p5-6 = 0,001 |

|

Длина оси х (мм) |

0,4 [0,3–0,5] |

0,3 [0,2–0,4] |

1,1 [0,6–2,2] |

0,9 [0,7–1,2] |

1,1 [0,5–2,6] |

0,8 [0,4–1,3] |

p3-4 = 0,223 p5-6 = 0,039 |

|

Длина оси у (мм) |

2,4 [2,1–2,9] |

2,3 [1,8–3,0] |

0,7 [0,5–1,1] |

6,7 [4,4–11] |

3,5 [2,2–6,3] |

3,5 [2,3–5,5] |

p3-4 < 0,001 p5-6 = 0,991 |

|

Площадь S (мм2) |

4 [3 – 7] |

5 [4 – 8] |

7 [4 – 15] |

51 [33 – 89] |

40 [14 – 81] |

26 [9 – 46] |

p3-4 < 0,001 p5-6 = 0,158 |

|

Скорость V (мм/с) |

5 [4 – 6] |

5 [4 – 7] |

5 [4 – 8] |

19 [12 – 25] |

9 [7 – 13] |

10 [6 – 16] |

p3-4 < 0,001 p5-6 = 0,757 |

|

КС |

18 [12 – 31] |

15 [10 – 23] |

4 [3 – 6] |

16 [9 – 27] |

7 [4 – 11] |

8 [6 – 13] |

p3-4 < 0,001 p5-6 = 0,358 |

|

α (град) |

-7 [-9 – -5] |

6 [4 – 9] |

62 [36 – 79] |

5 [2 – 8] |

-11 [-36 – -4] |

7 [4 – 11] |

p3-4 < 0,001 p5-6 < 0,001 |

|

LFS (мм-1) |

26 [20 – 34] |

23 [16 – 32] |

17 [13 – 23] |

8 [6 – 11] |

6 [4 – 12] |

12 [5 – 17] |

p3-4 = 0,001 p5-6 = 0,061 |

|

КФР (%) |

94 [91 – 95] |

94 [90 – 96] |

94 [86 – 97] |

52 [38 – 72] |

85 [68 – 91] |

78 [60 – 92] |

p3-4 < 0,001 p5-6 = 0,649 |

Примечание: p3-4; 5-6 – уровень значимости различий между укороченной и интактной нижними конечностями (НК) у пациентов.

В сагиттальной плоскости у пациентов наблюдалось патологическое отклонение ЦДО тела кпереди на величину Yо 26[20 – 56] мм, которая превышала показатели здоровых детей 3[-1 – 5] мм (p<0,05). Указанный факт может быть объяснен двумя причинами: смещением на стороне поражения точки опоры в область переднего отдела стопы и увеличением наклона таза вперед, сформировавшегося компенсаторно вследствие разновеликости нижних конечностей [12]. Анализ индивидуального баланса контралатеральных нижних конечностей выявил у пациентов резко выраженное переднее отклонение ЦД по оси Y на стороне поражения по сравнению с интактной стороной, что обусловлено смещением опорности стопы укороченной нижней конечности в ее передний отдел (табл. 1). Отмечалась выраженная асимметрия в показателях ЦД контралатеральных нижних конечностей: длинной оси y эллипсов и коэффициентов сжатия КС статокинезиограмм, а также параметров LFS. При этом на укороченной нижней конечности показатели линейной скорости Vу и площади Sу соответствовали нормальным величинам, что подтверждалось высоким уровнем качества функции равновесия КФРу, которое характерно для здоровых детей. На интактной нижней конечности, наоборот, отмечалось патологическое увеличение по сравнению с нормой параметров Vи и площади Sи, что соответствовало сниженному уровню качества функции равновесия КФРи. Продемонстрированные различия в показателях стабилометрии подтверждают факт существования функциональной асимметрии у пациентов с разновеликостью нижних конечностей в соответствии с их функциональной специализацией [13]. В соответствии с изложенным, можно предположить, что для интактной нижней конечности характерна преимущественно опорная функция, для укороченной – преимущественно регулирующая. Так как интактная нижняя конечность выполняет функцию опоры, колебания ее центра давления направлены вдоль оси стопы в соответствии с ориентацией продольных сводов, поэтому они отклоняются от сагиттальной оси на небольшой угол аи, величина и ориентация которого соответствуют норме (рис. 2б). В то же время на укороченной нижней конечности из-за снижения площади опоры направленность колебаний ау ее центра давления соответствовала поперечному своду стопы в переднем отделе и была ориентирована по сравнению со здоровыми детьми с инверсией – в противоположную сторону со значительным отклонением.

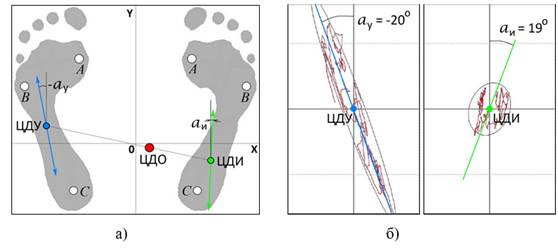

Во втором стабилометрическом исследовании при имитации выравнивания длины нижних конечностей у пациентов отмечалась положительная динамика показателей постурального баланса тела. Качество функции равновесия КФРо тела улучшилось с 54[38 – 77]% до 72[58 – 87]% (p=0,014), линейная скорость Vо общего центра давления тела снизилась с 18[11 – 23] мм/с до 12[8 – 16] мм/с (p=0,012), наметилась тенденция к уменьшению площади Sо статокинезиограмм с 180[74 – 234] мм2 до 97[50 – 181] мм2 (p=0,132). В сагиттальной плоскости было отмечено смещение ЦДО тела кзади до величины -3[-7 – 9] мм (p<0,05), что указывает на нормализацию показателя Yо. Указанные факты обусловлены трансформацией опорной стратегии пораженной нижней конечности, которая привела к восстановлению нагрузки на задний отдел стопы и более упорядоченному положению ЦДО в переднезаднем направлении (рис. 3а). При этом во фронтальной плоскости медианные показатели Хо общего ЦД практически не изменились (p=0,392) и составили 15[8 – 17] мм, а разброс квартильных показателей значительно сузился. Таким образом, имитация восстановления длины укороченной нижней конечности не оказала существенного влияния на распределение нагрузки между контралатеральными конечностями. Несмотря на компенсацию укорочения, у пациентов превалировал щадящий механизм постуральной стратегии, заключавшийся в частичной разгрузке пораженной нижней конечности при сохранности функциональных резервов ее опорности на фоне неполного переноса веса тела на интактную сторону.

Рис. 3. Схемы движений центров давления нижних конечностей пациентов с компенсацией укорочения на левой стороне: а) медианные показатели углов ау и аи и координат ЦД; б) статокинезиограммы пациента Н., 15 лет, с левосторонним укорочением нижней конечности 6 см. А и В – соответственно головки 1-й 5-й плюсневых костей, С – пяточная кость

После компенсации укорочения у пациентов обеих групп произошли изменения во взаиморасположении центров давления контралатеральных нижних конечностей. В связи с восстановлением опорности заднего отдела стопы на стороне поражения наблюдалась диспозиция ЦДУ в каудальном направлении, что приближало его локализацию к норме. В то же время на интактной стороне произошло избыточное смещение ЦДИ кзади, что может быть обусловлено инерционностью биомеханической стратегии тела, которая обеспечивает сохранность взаиморасположения центров давления контралатеральных нижних конечностей в сагиттальной плоскости независимо от внешних воздействий на опорно-двигательную систему. При этом было отмечено некоторое ухудшение стабильности баланса со снижением качества функции равновесия КФРу на пораженной стороне при улучшении баланса с увеличением КФРи – на интактной. Это проявлялось разнонаправленным изменением параметров движения ЦДУ и ЦДИ: увеличением линейной скорости Vу центра давления, длинной оси yу эллипса и площади Sу статокинезиограмм на укороченной нижней конечности при снижении величин аналогичных показателей – на интактной. Таким образом, на противоположных сторонах наблюдалось выравнивание перечисленных параметров, в том числе показателей LFS и коэффициентов сжатия КС. Кроме того, на стороне поражения параметр угла ау приобрел более физиологическую направленность «против часовой стрелки» и достиг величины, которая соответствует показателям здоровых детей (рис. 3б). Следовательно, имитация компенсации укорочения длины нижней конечности у пациентов приводит к функциональной равнозначности сторон: повышению опорности пораженной стороны при улучшении регулирующей функции – интактной. Понимание адаптивных механизмов опорно-двигательной системы, формирующихся при устранении дисбаланса в длине нижних конечностей, предусматривает индивидуальный подход к выбору величины компенсации укорочения [14]. В связи с тем, что правильное распределение веса тела имеет решающее значение для оптимального процесса остеогенеза в ходе процедуры удлинения нижней конечности с использованием методов внешней фиксации, контроль симметрии распределения веса особенно важен на каждом этапе лечения [15].

Заключение

У детей с разновеликостью нижних конечностей нарушения постурального контроля выявляются как на укороченной стороне, так и на интактной. Вертикальный баланс контралатеральных нижних конечностей у пациентов реализуется с помощью различающихся постуральных стратегий вследствие того, что интактной нижней конечности присуща преимущественно опорная функция, а укороченной – регулирующая. При имитации выравнивания длины нижних конечностей у пациентов отмечались признаки положительной динамики показателей постурального баланса тела, проявлением которой являлась нормализация положения общего центра давления в сагиттальной плоскости, обусловленная восстановлением опорности заднего отдела стопы пораженной нижней конечности. Это привело к трансформации опорных стратегий контралатеральных нижних конечностей, в результате чего произошло функциональное выравнивание сторон: повышение опорности пораженной стороны при улучшении регулирующей функции интактной. Понимание механизмов адаптивных реакций опорно-двигательной системы на устранение разновеликости нижних конечностей предполагает индивидуальный подход к выбору величины компенсации укорочения.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.