Введение

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ), холелитиаз – многофакторное хроническое заболевание с генетической предрасположенностью, при котором наблюдается образование камней в желчных путях [1]. В развитых странах данная патология имеет очень широкое распространение, около 10-15% случаев на 100 тыс. населения. В то же время в Африке, странах Азии и Японии распространенность этого заболевания 3,5-5%. В процессе проведения эпидемиологического исследования NANESH III были выявлены значительные различия в частоте распространенности ЖКБ у разных рас, что подтверждает значительную роль генетической предрасположенности в патогенезе холелитиаза. Существуют своеобразные народы-лидеры по встречаемости ЖКБ, например у мексиканцев и чилийских индейцев вероятность образования камней составляет 45-80% [2].

Выделяют многообразие факторов риска ЖКБ, но к самым распространенным относят, безусловно, возраст. Так, максимальную частоту клинических проявлений холелитиаза регистрируют в возрасте 40–69 лет [2]. У женщин риск развития ЖКБ примерно в 2-3 раза выше, чем у мужчин, что обусловлено повышением литогенных свойств желчи под действием эстрогенов [3]. При беременности у 20-30% пациенток развивается билиарный сладж, а в 5-12% случаев образуются желчные конкременты [2]. Назначение заместительной гормональной терапии у женщин в постменопаузе увеличивает риск ЖКБ в 3,7 раза [4]. Ожирение, гипертриглицеридемия, метаболический синдром, нерегулярное, неправильное, а также парентеральное питание тоже являются значимыми факторами риска холелитиаза [3; 5; 6]. У лиц, страдающих циррозом печени, риск развития ЖКБ возрастает в 10 раз [2]. Быстрое снижение массы тела, бариатрические вмешательства также увеличивают вероятность развития ЖКБ в среднем на 30% [7].

Таким образом, ЖКБ является серьезной проблемой медицины в развитых странах. Она занимает третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, является самой частой причиной госпитализации среди всех заболеваний пищеварительной системы в странах Европы [8].

В основе образования камней лежит избыточная концентрация желчи, дисбаланс ее химического состава и снижение эвакуаторной функции желчного пузыря. По происхождению выделяют два основных типа камней: холестериновые, содержат в своем составе более 60% холестерина (ХС), желчные пигменты, соли кальция, белковые соединения (муцины); и пигментные, имеют в своем составе менее 20% холестерина, содержат в основном кальция билирубинат и другие полимеры кальция, а также гликопротеины слизи [9]. 2/3 пациентов имеют холестериновые камни [10].

В связи с появлением новых технологий в современной гастроэнтерологии прослеживается тенденция к развитию и использованию органосохраняющих методов, в том числе и для терапии холелитиаза. Из общей популяции больных ЖКБ 20–30% могут быть подвергнуты литолитической терапии [10]. Наряду с активным применением пероральной литолитической терапии, активно изучаются методы контактного химического литолиза – растворения камней в желчном пузыре с использованием химических соединений с сохранением его как анатомического органа и, естественно, его функции [2; 11]. Химическими соединениями, которые описаны в литературе, в подобных исследованиях были, например, метилтретбутиловый эфир, октановая кислота [11; 12]. Поэтому в настоящем исследовании были предприняты попытки изучить свойства иного химического соединения, которое было бы способно растворить соединения билирубина с кальцием в составе желчных камней путем контактного химического литолиза, что и определяет актуальность работы.

Цель исследования

Определение литолитической активности урсодезоксихолевой кислоты и ксилола методом экспериментального контактного химического литолиза.

Материалы и методы исследования

В эксперименте использовались пигментные камни, полученные от пациентов с хроническим калькулезным холециститом в результате лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ). Исследование проводилось на 20 свиных желчных пузырях, предоставленных ООО «Заволжский мясокомбинат».

Для подтверждения состава камней проводилась качественная реакция на билирубин с применением раствора нитрата натрия 75 ммоль/л и раствора, содержащего сульфаниловую кислоту – 29 ммоль/л и соляную кислоту – 17 ммоль/л.

В первой части нашей работы решено было определить литолитический эффект уже существующих препаратов на основе урсодезоксихолевой кислоты. В качестве такого препарата был взят «Урсосан» («ЗиО-Здоровье», Россия). С этой целью желчные камни предварительно взвешивались (m1 мг) и помещались в желчные пузыри, содержащие желчь. Всего было взято 10 желчных пузырей, в каждый из которых было помещено по 2 камня. Начальная концентрация «Урсосана» составляла 250 мг, далее концентрацию «Урсосана» постепенно увеличивали.

Были проведены следующие серии опытов:

1.1 опыт: концентрация препарата – 250 мг = 1 капсула;

1.2 опыт: концентрация препарата – 500 мг = 2 капсулы;

1.3 опыт: концентрация препарата – 750 мг = 3 капсулы;

1.4 опыт: концентрация препарата – 1000 мг = 4 капсулы;

1.5 опыт: концентрация препарата – 1250 мг = 5 капсул;

1.6 опыт: концентрация препарата – 1500 мг = 6 капсул;

1.7 опыт: концентрация препарата – 1625 мг = 6,5 капсулы;

1.8 опыт: концентрация препарата – 1750 мг = 7 капсул;

1.9 опыт: концентрация препарата – 1875 мг = 7,5 капсулы;

1.10 опыт: концентрация препарата – 2000 мг = 8 капсул.

Все желчные пузыри помещали в термостат и проводили инкубацию при температуре 37 °С в течение 24 часов. По истечении 24 часов времени (t = 1440 мин.) эксперимент прерывался, остатки конкрементов извлекались из желчных пузырей, высушивались и повторно взвешивались (m2 мг).

Во второй части эксперимента пигментные камни (по 2 штуки), предварительно взвешивая (m1 мг), также помещали в желчные пузыри с последующем добавлением раствора ксилола («ПромХим», Россия) разной концентрации, разведенного в физиологическом растворе хлорида натрия («Гротекс», Россия). Также было взято 10 желчных пузырей.

Проведена следующая серия опытов:

2.1 опыт: концентрация ксилола – 10%;

2.2 опыт: концентрация ксилола – 20%;

2.3 опыт: концентрация ксилола – 30%;

2.4 опыт: концентрация ксилола – 40%;

2.5 опыт: концентрация ксилола – 50%;

2.6 опыт: концентрация ксилола – 60%;

2.7 опыт: концентрация ксилола – 70%;

2.8 опыт: концентрация ксилола – 80%;

2.9 опыт: концентрация ксилола – 90%;

2.10 опыт: концентрация ксилола – 100%.

Желчные пузыри помещали в термостат и инкубировали при температуре 37 °С в течение 24 часов. По истечении 24 часов времени (t = 1440 мин.) остатки конкрементов извлекались из желчных пузырей, высушивались и повторно взвешивались (m2 мг).

Для оценки результатов проводимого эксперимента авторами был использован описанный в литературе коэффициент литолитической активности (К), отражающий время растворения конкремента в пересчете на 1 мг массы камня, который рассчитывали по формуле: К=t/m2-m1 [12].

После постановки опытов на уже изъятых желчных пузырях было решено провести исследование in vivo на желчном пузыре здорового кролика. Целью этой операции было определение морфологических изменений слизистой оболочки желчного пузыря в результате прямого действия ксилола.

Операция проводилась в соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите экспериментальных животных, под общей анестезией (Золетил 100, Virbac, Франция).

Кролику в желчный пузырь был введен раствор ксилола с наименьшей эффективной концентрацией, равной 10%. Пузырный проток кролика был перевязан для избежания выброса раствора вместе с желчью в кишечник. После чего кролик был оставлен на два часа для обеспечения действия препарата на слизистую. Спустя 2 часа кролик был выведен из эксперимента путем введения летальных доз тиопентала натрия. Желчный пузырь был изъят, помещен на 24 часа в 10% раствор формальдегида, далее доставлен на патоморфологическое исследование, гистологические срезы окрашивались гематоксилином-эозином.

Математические расчеты производили с помощью Microsoft Excel.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате качественной реакции на билирубин с применением раствора нитрата натрия было выявлено красное окрашивание раствора, содержащего реагент и камни, что говорит о положительной качественной реакции на общий билирубин.

Далее оценивался литолитический эффект урсодезоксихолевой кислоты в разных ее концентрациях путем расчета коэффициента литолитической активности (К) (табл. 1).

Таблица 1

Литолитическая активность (К) «Урсосана» различной концентрации

|

Растворитель |

К (мин./мг) |

|

Урсосан, 250 мг (1 капсула) |

0,072 |

|

Урсосан, 500 мг (2 капсулы) |

0,072 |

|

Урсосан, 750 мг (3 капсулы) |

0,072 |

|

Урсосан, 1000 мг (4 капсулы) |

0,076 |

|

Урсосан, 1250 мг (5 капсул) |

0,080 |

|

Урсосан, 1500 мг (6 капсул) |

0,080 |

|

Урсосан, 1625 мг (6,5 капсулы) |

0,090 |

|

Урсосан, 1750 мг (7 капсул) |

0,096 |

|

Урсосан, 1875 мг (7,5 капсулы) |

0,102 |

|

Урсосан, 2000 мг (8 капсул) |

0,111 |

Растворимость конкрементов была прямо пропорциональна дозе «Урсосана», легче всего растворялись камни, помещенные в желчный пузырь с добавлением 1000 и более мг препарата.

Таким образом, настоящее исследование показывает слабые свойства урсодезоксихолевой кислоты как растворителя в отношении пигментных камней желчного пузыря, особенно в низких концентрациях.

Вторая серия опытов заключалась в растворении камней в растворе ксилола.

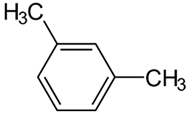

Согласно данным литературы, ксилол относится к углеводородам ароматического ряда и состоит из двух метильных групп и одного бензольного кольца (рис.).

Формула ксилола: (СН3)2С6Н4

Ксилол представляет собой бесцветную жидкость с характерным запахом, малорастворим в воде, при этом хорошо растворяется в органике. Обладает свойствами ароматических соединений, легко алкилируется, хлорируется, сульфируется и нитруется [13]. Таким образом, ксилол представляет собой универсальный органический растворитель, в том числе и в отношении конкрементов желчного пузыря.

В ходе проведения эксперимента были получены следующие коэффициенты литолитической активности раствора ксилола в зависимости от его концентрации (табл. 2).

Таблица 2

Литолитическая активность (К) ксилола в различной концентрации

|

Растворитель |

К (мин./мг) |

|

Ксилол, 10% раствор |

0,085 |

|

Ксилол, 20% раствор |

0,096 |

|

Ксилол, 30% раствор |

0,144 |

|

Ксилол, 40% раствор |

0,144 |

|

Ксилол, 50% раствор |

0,160 |

|

Ксилол, 60% раствор |

0,160 |

|

Ксилол, 70% раствор |

0,180 |

|

Ксилол, 80% раствор |

0,288 |

|

Ксилол, 90% раствор |

0,360 |

|

Ксилол, 100% раствор |

0,720 |

На основании данной серии опытов можно сделать заключение, что раствор ксилола даже в минимальной используемой концентрации (10%) оказал значимый литолитический эффект по отношению к желчным пигментным камням.

Однако, по результатам патоморфологического исследования, при окрашивании гематоксилином-эозином были выявлены классические признаки некроза слизистой оболочки желчного пузыря, что указывает на необходимость изучения безопасности применения ксилола и его производных.

Выводы

1. Таким образом, в ходе проведенных опытов установлены статистически значимые отличия литолитической активности раствора ксилола в сравнении с препаратом урсодезоксихолевой кислоты «Урсосан» (р=0,013).

2. С учетом полученных результатов можно сделать вывод, что разработка препаратов на основе ксилола, обладающего литолитическими свойствами, может стать перспективным направлением при изучении новых возможных способов консервативного лечения пациентов с ЖКБ. Однако результаты настоящего исследования требуют дальнейшего более подробного изучения как местного воздействия ксилола и его производных, в частности на слизистую оболочку желчного пузыря (ее жизнеспособность, риск возникновения дистрофических и атрофических процессов), так и оценки риска возникновения системных эффектов (канцерогенный, токсический и др.).

Заключение

В результате настоящего исследования установлен абсолютный литолитический эффект раствора ксилола в отношении пигментных конкрементов желчного пузыря в сравнении с лекарственным препаратом урсодезоксихолевой кислоты «Урсосан», литолитические свойства которого оказались менее значимы. Таким образом, дальнейшее изучение свойств ксилола и его производных может стать перспективным вектором в поиске новых направлений консервативной терапии пациентов с ЖКБ.