Введение

Заболевания дыхательной системы (ДС) имеют высокую эпидемиологическую и социально-экономическую значимость в мире. В России ежегодно отмечается увеличение заболеваемости ДС среди населения. В Приморском крае заболевания дыхательной системы занимают ведущее место среди всех заболеваний [1]. В 2022 году, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, заболевания органов дыхания среди населения Приморского края составляли 400,4 случая на 1000 человек.

Внебольничная пневмония (ВБП) – одно из наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний органов дыхания как у взрослых, так и у детей. Заболеваемость ВБП среди детей в России в возрасте от 1 месяца до 15 лет составляет от 4 до 17 случаев на 1000 [2]. По данным научной литературы, в последнее время у детей наиболее часто регистрируются вирус-ассоциированные пневмонии, которые протекают тяжелее по сравнению с бактериальными. Как минимум один респираторный вирус обнаруживается при ВБП в 72% случаев [3, 4]. Вместе с тем, атипичные возбудители (Mycoplasma pneumonia, Chlamidophila pneumonia) встречаются от 21 до 40% случаев ВБП, а у детей старше 5 лет частота их встречаемости достигает 50% [4, 5].

В последние годы большинство исследователей считают важным изучение этиологии и патогенеза внебольничной пневмонии и отмечают тенденцию к прогрессированию заболевания, что подчеркивает актуальность проблемы [6].

Цель исследования. Дать характеристику клинико-диагностических показателей детей Приморского края, госпитализированных с диагнозом «внебольничная пневмония».

Материалы и методы исследования. В период с октября по декабрь 2023 года на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая детская клиническая больница № 2» города Владивостока проведена оценка клинико-лабораторных показателей детей при поступлении в стационар (педиатрическое соматическое отделение). Изучено 73 истории болезни детей (42,5% мальчиков и 57,5% девочек) среднего возраста 8,7±3,9 года с клиническим и рентгенологическим подтверждением внебольничной пневмонии. Был проанализирован биологический материал детей с применением лабораторных, микробиологических, молекулярно-генетических и инструментальных методов исследования. Для статистической обработки данных использована программа StatTech 4.1.6. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

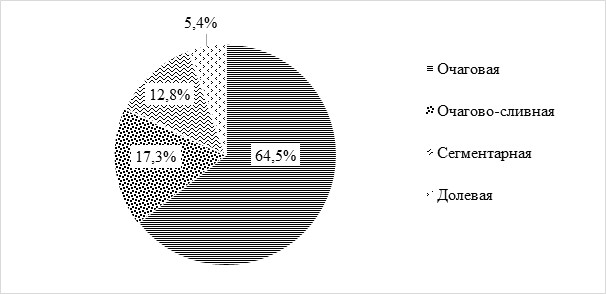

Все дети поступали в стационар с ухудшением самочувствия и общей симптоматики на фоне амбулаторного лечения. Кашель – основной симптом, который встречался у 99,7% исследуемых, причем продуктивного характера – у 44,0% и без отхождения мокроты – у 56,0%. Лихорадка отмечалась в 54,0% случаев, признаки дыхательной недостаточности – у 9,2% больных. При проведении объективного осмотра у 84,0% пациентов отмечалось повышение частоты дыхания, а при перкуссии – укорочение звука над пораженной легочной тканью у 71,2%. При аускультации у 70,5% больных выявлялись мелко- и средне-пузырчатые хрипы, сухие хрипы – у 14,2% и крепитация – у 15,3%. Установлено, что по локализации наиболее распространенной была очаговая пневмония (рис. 1).

Рис. 1. Структура ВБП на основании рентгенологической картины

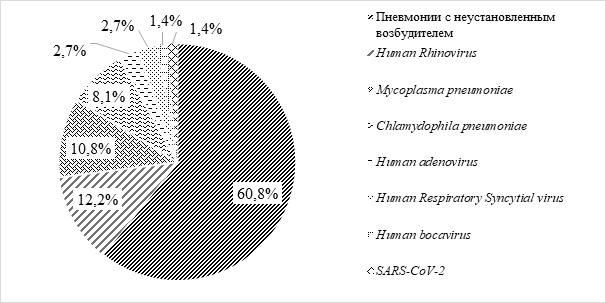

В структуре внебольничной пневмонии в зависимости от этиологии лидирующую позицию занимают пневмонии с неустановленным возбудителем. Обращает на себя внимание то, что на втором месте отмечались пневмонии, ассоциированные с Human Rhinovirus. На следующих двух позициях регистрировались атипичные пневмонии, возбудителями которых являлись Mycoplasma pneumoniae и Clamydophila pneumoniae (рис. 2).

Рис. 2. Структура ВБП в зависимости от этиологии

В соответствии с Клиническими рекомендациями по лечению острой респираторной вирусной инфекции и внебольничной пневмонии, у детей риновирусная инфекция протекает клинически как ОРВИ [7, 8]. Известно, что этиологическим фактором вирусной пневмонии классически выступают аденовирус, респираторный синцитиальный вирус и вирус парагриппа [9, с. 7–8]. Работа подтверждает некоторые из уже опубликованных исследований. Так, например, T.G. Mitchel и соавторы установили, что наиболее часто встречаемой причиной ВБП в мире у детей являлась Human Rhinovirus (22,1%, ДИ: 19,5–24,7) [3]. В исследованиях U. Mejbah и соавторов как минимум один респираторный вирус был выявлен в 57,0% случаев пневмонии, а Mycoplasma pneumonia была единственной бактерией, ассоциированной с пневмонией [10]. В Финляндии группа ученых установила высокую встречаемость Human Rhinovirus у детей с внебольничной пневмонией – 82,0% (ДИ: 26%) [11]. Систематический анализ клинической и молекулярной эпидемиологии в странах Африки и Юго-Восточной Азии показал, что от 13,0 до 59,0% случаев инфекций нижних дыхательных путей сопровождаются персистенцией Human Rhinovirus в организме [12]. В исследованиях F. Andrew и соавторов наиболее распространенным вирусом при внебольничной пневмонии установлен Human Rhinovirus – у 6,0% исследуемых, а при невентилируемой ВБП его встречаемость составила 10,9% [13]. Это свидетельствует, что риновирусная инфекция может выступать одним из этиологических факторов и потенцировать возникновение пневмонии у детей, несмотря на противоречивые данные клинических протоколов.

Для более детальной характеристики внебольничной пневмонии в зависимости от этиологии проведена оценка показателей клинического и биохимического состава крови детей (табл. 1).

Таблица 1

Среднестатистические показатели клинического и биохимического анализа крови пациентов при госпитализации (M±m)

|

Вид пневмонии |

Нормы |

Пневмонии с неустановленным возбудителем |

Human Rhinovirus |

Mycoplasma pneumoniae |

Chlamydophila pneumoniae |

|

6–8 |

7,4±0,7 |

8,7±1,1 |

9,2±1,5 |

8,0±1,5 |

|

|

Нейтрофилы (NEUT#)*10^9/л |

4–4,5 |

4,2±0,6 |

4,9±0,7 |

4,9±1,3 |

4,7±1,5 |

|

Лимфоциты (LYMPH#)*10^9/л |

3–3,5 |

2,3±0,4 |

2,7±0,36 |

3,0±0,5 |

2,6±0,4 |

|

Моноциты (MONO#)*10^9/л |

0,7–0,9 |

0,7±0,05 |

0,8±0,09 |

0,55±0,17 |

0,5±0,07 |

|

Эозинофилы (EO#)*10^9/л |

0,15–0,52 |

0,18±0,03 |

0,3±0,1 |

0,6±0,15 |

0,27±0,08 |

|

Базофилы (BASO#)*10^9/л |

0–0,075 |

0,02±0,003 |

0,03±0,009 |

0,04±0,007 |

0,01±0,003 |

|

СОЭ по Панченкову, мм/ч |

4–12 |

15,5±2,3 |

18,1±4,1 |

10,5±4,0 |

18,5±7,3 |

|

С-реактивный белок в сыворотке крови, мг/л |

0–5 |

9,0±1,4 |

26,4±5,8 |

12,5±8,0 |

32,2±11,0 |

На основании данных таблицы 1 установлен повышенный уровень лейкоцитов и нейтрофилов в группах детей с риновирус-ассоциированной, с микоплазменной и хламидийной пневмонией. Это может быть объяснено активным фагоцитозом и представлением антиген-презентующими клетками фрагментов бактерий Т-лимфоцитам (Th) через главный комплекс гистосовместимости II класса (MHC-II). Так как T-лимфоциты (Th) потенцируют бласттрансформацию B-лимфоцитов в плазмоциты, синтезируется большое количество антител к представленному антигену. Комплексы антиген-антитело активируют систему комплемента. В свою очередь, компоненты C3a и С5а вызывают хемотаксис нейтрофилов и других иммунных клеток. Опсонизированные комплементом комплексы активно фагоцитируются нейтрофилами, число которых повышается. Human Rhinovirus потенцирует изменение конформации белков на главном комплексе гистосовместимости I класса (MHC-I). Происходят презентация пептидных антигенов CD8⁺ Т-лимфоцитам, синтез последними перфоринов и цитолиз пораженной клетки. Остаточные клеточные фрагменты утилизируют нейтрофилы с помощью фагоцитоза, что объясняет их высокое количество при пневмонии с Human Rhinovirus. Вместе с тем, наиболее высокие показатели С-реактивного белка (СРБ) установлены в группах с Human Rhinovirus и Chlamydophila pneumonia. СРБ синтезируется в печени во время воспаления и способствует опсонизации антигенных структур микроорганизмов [14, с. 47]. Были выявлены статистически значимые различия количества эозинофилов (EOS) в группе пневмонии, ассоциированной с Mycoplasma pneumoniaе (p=0,018). Показатель превышает референсные значения, учитывая отрицательный результат кала на яйца глист у всех пациентов. Это объясняется тем, что микоплазма – внутриклеточная грамотрицательная веретенообразная бактерия, лишенная клеточной стенки. Не имея возможности синтезировать нужные ей белки, она развивается в мембране клеток и/или интрацеллюлярно. Метаболиты микоплазм (перекись водорода, супероксиды) повреждают клеточную стенку эпителиоцитов терминального отдела респираторного тракта и альвеолоцитов. Высвобождающиеся факторы повреждения активируют иммунокомпетентные клетки. Иммунный ответ опосредуется по Th1 и Th2 механизму. Это объясняет повышение EOS и иммунопатологические реакции, характерные для микоплазменной пневмонии. Эозинофилы синтезируют катионный белок, который образует поры в клеточной мембране, лишая микобактерии возможности к жизнедеятельности в паразитируемой клетке. Помимо этого, трансформирующий фактор роста-β и тромбоцитарный фактор роста, которые также являются продуктами эозинофилов, потенцируют фиброз легких, нередко встречающийся при ВБП [14, с. 594–595; 15, с. 226].

Далее проанализированы лабораторные показатели детей в зависимости от наличия или отсутствия Human Rhinovirus, статистически значимые различия в показателях крови детей представлены в таблице 2.

Таблица 2

Лабораторные показатели детей в зависимости от наличия или отсутствия Human Rhinovirus (M±ơ)

|

Лабораторный показатель |

Human Rhinovirus |

р |

|

|

Отсутствие |

Наличие |

||

|

Моноциты (MONO), % |

7,30±2,72 |

9,97±4,06 |

0,02* |

|

4,72±0,35 |

4,45±0,31 |

0,05* |

|

|

Средним объем тромбоцитов (MPV), фл |

8,82±0,82 |

9,71±1,17 |

0,01* |

|

Гематокрит (HCT), % |

39,87±3,26 |

37,21±3,34 |

0,05* |

|

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), г/дл |

320,95±11,11 |

330,71±17,47 |

0,04* |

* – различия показателей статистически значимы (p<0,05)

При Human Rhinovirus ассоциированной пневмонии установлены статистически значимые различия в сравнении с другими группами: моноцитоз – 9,97% (p=0,022), средний объем тромбоцитов (р=0,011) и средняя концентрация гемоглобина в эритроците (р=0,041) достоверно выше. Однако гематокрит и число эритроцитов ниже (р=0,045 и 0,049 соответственно), чем при неустановленном возбудителе, Mycoplasma pneumoniaе и Chlamydophila pneumonia. Большое количество моноцитов объясняется усиленным синтезом последними интерферонов типа III (ℷ-ИНФ): интерлейкинов 28, 28b и 29, обладающих противовирусной активностью. Более того, они синтезируют цитокин TL-1A, который при активации NF-кВ запускает транскрипцию провоспалительных цитокинов, или при инактивации NF-кВ – DR3-зависимый апоптоз пораженной вирусом клетки [15, с. 115].

Выводы. По результатам исследования установлено, что наиболее распространенные симптомы при ВБП – кашель (99,7%), а также тахипноэ (84,0%). Лихорадка наблюдается в 54,0% случаев. Очень часто отмечается укорочение перкуторного звука над пораженной областью легких – в 71,2% случаев. По локализации наиболее распространенной у детей в Приморском крае была очаговая пневмония (64,5%). В структуре внебольничной пневмонии первые три позиции занимали пневмонии с неустановленным возбудителем (60,8%), ассоциированные с Human Rhinovirus (12,2%) и Mycoplasma pneumoniae (10,8%).

Зарегистрирован повышенный уровень лейкоцитов и нейтрофилов в группах детей с пневмонией, вызванной риновирусной, микоплазменной и хламидийной инфекцией.

В группе детей с пневмонией, вызванной Human Rhinovirus, достоверно выше регистрировались: моноциты (MONO) p=0,02; средний объем тромбоцитов (MPV) p=0,01; средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) p=0,04. Достоверно ниже число эритроцитов (RBC) (p=0,05) и гематокрит (HCT) (p=0,05).

В группе детей с пневмонией, ассоциированной с Mycoplasma pneumonia, достоверно выше регистрировались эозинофилы (EOS) (р=0,018).

Таким образом, данные результаты свидетельствуют о различиях в лабораторных показателях у детей с разными типами пневмонии, что обусловливает важность изучения этиологии и клинических характеристик. Данные исследования могут быть полезны для диагностики и лечения внебольничной пневмонии. Дальнейшие исследования и клинические наблюдения могут помочь глубже понять особенности каждого типа пневмонии, снизить фатальный риск и повысить эффективность терапии, а также ускорить процесс выздоровления. Такой подход может способствовать повышению общей выживаемости пациентов с пневмонией.