Вастоящее время наблюдается улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу в России в целом, в Пермском крае (ПК) в частности. Убедительно снижение показателей заболеваемости, болезненности и смертности от туберкулеза – в 2 раза в течение 10 лет [1, 2, 3]. Однако в Пермском крае уровень заболеваемости туберкулезом остается в 1,5 раза выше среднероссийского (в 2023 г. ПК – 45,6*100 тыс., РФ – 28,9*100 тыс.) [4]. А уровень показателя болезненности более чем в 2 раза превышает среднероссийский (в 2023 г. ПК – 120,7*100 тыс., РФ – 54,5*100 тыс.). Этот показатель отражает формирование большого резервуара туберкулезной инфекции, который формируется за счет недостаточно эффективного лечения впервые выявленных больных и недостаточной санации больных с хроническими формами туберкулеза. Показатель клинического излечения в ПК в 2023 г. составил 28,4%, в среднем по РФ – 50,0%. Число впервые выявленных больных туберкулезом, зарегистрированных для лечения по I, II, III режимам в 2022 г., эффективно закончивших лечение, в 2023 г. составило 251 человека (64,7%). Следовательно, даже при чувствительности МБТ к основным противотуберкулезным препаратам не наступает ожидаемый эффект от химиотерапии. Одним из способов повышения эффективности лечения является использование таргетной терапии, то есть с прицельной доставкой противотуберкулезных препаратов к пораженному органу. В течение десятилетий для целевой доставки противотуберкулезных препаратов в схемах химиотерапии с успехом используется лимфотропное введение лекарств [5, 6, 7]. При туберкулезе лимфатическая система является основной мишенью в первичном периоде патогенеза туберкулезной инфекции, но и во вторичном периоде также участвует в развитии активного воспаления и органном транспорте микобактерий [8]. Благодаря региональному введению препаратов, максимальному воздействию как на возбудителя, так и на органы-мишени (лимфатическую систему легких), хорошей переносимости, экономичности технологии лимфатического доступа привлекательны для фтизиатров и пульмонологов. Многими учеными была подтверждена эффективность лимфотропных методик по непосредственным результатам лечения больных туберкулезом детей, подростков и взрослых [9, 10, 11]. Но опубликованных наблюдений отдаленного периода немного.

Целью исследования было оценить результаты лимфотропной терапии изониазидом больных с впервые выявленным туберкулезом легких в отдаленном периоде в сравнении с пациентами, получавшими изониазид рутинными путями.

Материалы и методы исследования. Проведено открытое когортное контролируемое проспективное исследование. Объектом исследования явились 155 впервые выявленных больных инфильтративным туберкулезом легких (ИТ) и 55 пациентов с диссеминированным туберкулезом легких (ДТ). 121 пациент с ИТ и 25 больных ДТ получали лимфотропное введение изониазида. У всех суточная доза изониазида составляла 10 мг/кг массы тела, препарат вводился ежедневно. Критерии включения: впервые выявленный специфический процесс в легких, возраст 18–60 лет, сохраненная чувствительность к изониазиду, отсутствие противопоказаний к назначению изониазида, отрицательные результаты обследования на ВИЧ-инфекцию. Критерии исключения: наличие лекарственной устойчивости МБТ к изониазиду, отрыв от лечения.

Все пациенты были разделены на 7 групп: 1-ю группу составили 35 больных ИТ, которые получали изониазид (Н) в виде 1%-ного раствора (рН 6,8) 50–60 мл (ИТ-Н); 2-ю группу – 15 больных ИТ, которым вводился 1%-ный или 10%-ный изониазид в сочетании с амикацином (А) 1,0 (рН 6,4) (ИТ-Н+А); 3-ю группу – 38 больных ИТ, у которых применялся модифицированный метод интерстициального введения изониазида в составе лекарственной смеси с рН 6,9–7,4 (ИТ-НрН6,9); в контрольную группу (ИТ-К) вошли 34 пациента с ИТ с внутримышечным введением 10%-ного изониазида. 32 больных ИТ с проведением внутрилегочного введения изониазида методом игольно-струйных инъекций (ИСИ) образовали группу ИТ-ИСИ. Группу ДТ-К составили 30 больных диссеминированным туберкулезом легких с традиционной химиотерапией, а в группу ДТ-Н вошли 25 пациентов с ДТ с разными вариантами вышеуказанной лимфотропной терапии. Фаза распада зарегистрирована у 73,1% больных 1-й группы, 50,0% – 2-й группы, 80,6% – 3-й группы, 85,3% – группы К, 100% – группы ИСИ, 87,1% – Д и 77,8% – Д-Л групп. Бактериовыделение имело место у 80,8% пациентов 1-й группы, 60,0%, 83,8%, 69,7%, 87,5%, 96,8% и 100% других групп соответственно. По половозрастному составу, социальному статусу и образовательному цензу группы больных сопоставимы.

Лимфотропные инъекции осуществлялись последовательно в область яремной ямки, за мечевидный отросток и в окологрудинную зону [6]. В группе ИТ-Н 1%-ный раствор изониазида вводили подкожно капельно со скоростью 6–8 капель в минуту после предварительного введения 5 мл 0,25%-ного раствора новокаина с 5 тыс. ЕД гепарина для создания эффекта лимфотропности при усилении интерстициального транспорта. Пациентам группы ИТ-Н+А, помимо 1%-ного раствора изониазида, следующим шагом в ту же зону вводили амикацин, разведенный в 0,25% растворе новокаина. Лекарственная смесь, вводимая больным группы ИТ-НрН6,9, состояла из 10%-ного раствора изониазида в суточной дозировке, 2,5–5 тыс. ЕД гепарина, 2,0 мл 1%-ного диоксидина, 2,0 мл 2,4%-ного эуфиллина, 0,25%-ного новокаина

, общий объем лекарственной смеси составлял 15–17 мл, проводилось медленное шприцевое введение, у части больных – с помощью инфузомата. В группе ИТ-ИСИ вводился 10%-ный раствор изониазида в количестве 1,0 мл в межреберье в проекции фокуса воспаления с помощью полуавтоматического комбинированного игольно-струйного инъектора ИСИ-1 [12]. Внутрилегочное введение препаратов является вариантом местного лимфотропного лечения. Проводилось 30 инъекций на курс. В группе ДТ-К пациенты получали внутримышечное введение изониазида. Лица из группы ДТ-Н получали лимфотропное введение изониазида по 1-му и 3-му вариантам, без амикацина. Лимфотропное введение препаратов осуществлялось сразу после поступления в диспансер 53,9% больным группы ИТ-Н , 50,0% – ИТ-Н+А, 61,1% – ИТ-НрН6,9, 43,8% – группы ИТ-ИСИ; через 2 месяца от начала стационарного лечения 30,8%, 30,0%, 16,7%, 46,9% соответственно и 60,1% больных группы ДТ-Н; через 4 месяца обычной терапии у 3,8%, 22,0%, 16,7%, 6,3% соответственно и 39,1% пациентов группы ДТ-Н; у остальных – через 6 месяцев традиционной терапии. Все больные получали, помимо лимфотропного лечения, 3–4 других противотуберкулезных препарата первого ряда, патогенетическую терапию в виде антиоксидантов. Для оценки эффективности основного курса химиотерапии в отдаленном периоде использовали показатель клинического излечения, то есть перевод в 3-ю группу диспансерного учета по данным амбулаторных карт больных туберкулезом и карт диспансерного наблюдения.

При анализе полученных данных применяли непараметрические статистические методы (критерий углового преобразования Фишера ϕ*).

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящей работе изучены отдаленные результаты лечения в сроки от 2 до 4 лет у 76% пациентов группы ИТ-Н, 100% – группы ИТ-Н+А, 89% – группы ИТ-НрН6,9, 71% – контрольной группы ИТ-К, 90% группы ИТ-ИСИ, 73% – ДТ-К, 77% – группы ДТ-Н. Оценивали эффективность различных методов лечения за 2 года наблюдения.

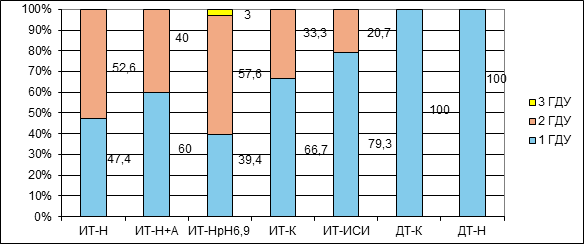

Исследование проводилось в период до 2020 года. Движение по группам диспансерного учета осуществлялось на основании приказа МЗ № 109 от 2003 года. Распределение больных по группам диспансерного учета через 1 год наблюдения представлено на рисунке 1. Диаграмма демонстрирует, что через 1 год наблюдения у фтизиатра больных ИТ наилучшие результаты получены у больных из группы ИТ-НрН6,9, там доля 2-й группы диспансерного учета выше, чем в других группах исследуемых и больных (p<0,05, ϕ*), то есть чаще возникало затихание туберкулезного процесса. Кроме того, наблюдался перевод пациентов в 3-ю группу диспансерного учета в 3% случаев, чего не встречалось в других группах наблюдения. По сравнению с группой ИТ-К группы ИТ-Н, ИТ-Н+А, ИТ-ИСИ также отличаются более скорым переводом лиц во 2-ю группу диспансерного учета при затихании специфического процесса. Данные соответствуют непосредственным результатам стационарного этапа лечения этих же групп больных, изученным авторами ранее [6]. Это свидетельствует о том, что при применении лимфотропной терапии заболевание протекает с более выраженной положительной динамикой, наблюдается стойкий терапевтический эффект. Это позволяет снизить длительность основного курса лечения до минимума, как у пациентов с модифицированным методом лимфотропного введения изониазида. В группе ИТ-Н он составил 16,7 месяца, в группе ИТ-Н+А – 17,1 месяца, в группе ИТ-НрН6,9 – 14,6 месяца, в группе ИТ-К – 16,9 месяца и в группе ИТ-ИСИ – 16,7 месяца. Больные диссеминированным туберкулезом легких через 1 год наблюдения все наблюдались по 1-й группе диспансерного учета, так как диссеминированный процесс характеризуется большой распространенностью, протекает более длительно и менее благоприятно, чем инфильтративный, имеет отрицательный патоморфоз в течение последнего десятилетия.

Рис. 1. Группы диспансерного учета через 1 год наблюдения (%)

Примечание: ГДУ – группа диспансерного учета

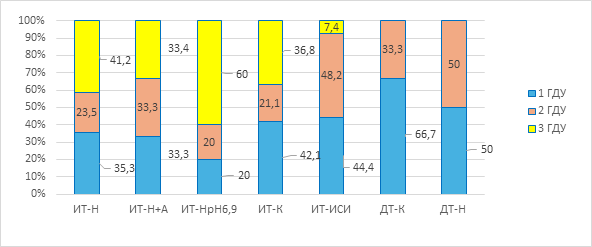

Рис. 2. Группы диспансерного учета через 2 года наблюдения (%).

Примечание: ГДУ – группа диспансерного учета

Через 2 года наблюдения сохранились выявленные различия в движении по группам диспансерного учета. На рисунке 2 показано, что доля лиц с клиническим излечением от инфильтративного туберкулеза легких в группе ИТ-НрН6,9 в 8 раз выше, чем в группе ИТ-ИСИ (p<0,05, ϕ*), в 2 раза выше, чем в группе ИТ-Н+А и в группе ИТ-К, в 1,5 раза выше, чем в ИТ-Н группе. Важно, что у больных группы ИТ-НрН6,9 реже, чем у остальных, формировались большие остаточные изменения. Процент лиц, продолжающих наблюдаться по 1-й группе диспансерного учета с сохранением деструкции легких, в группе ИТ-НрН6,9 самый низкий (различия статистически значимы, p<0,05, ϕ*). Ранний рецидив зарегистрирован у 5,9% больных группы ИТ-Н 10% – группы ИТ-НрН6,9, 3,7% группы ИТ-ИСИ, 4,8% группы ДТ-К (различия статистически не достоверны). В группах больных диссеминированным туберкулезом легких через 2 года клиническое излечение не достигнуто ни у одного больного, но среди пациентов, получавших лимфотропную терапию, доля затихания специфического процесса несколько выше, чем без нее (различия статистически не достоверны).

Сравнивалась частота хирургических пособий в группах больных с инфильтративным туберкулезом легких (исключая группу ИТ-ИСИ). Оперативное лечение чаще производилось при сохранении полости деструкции в различные сроки наблюдения при отсутствии динамики от специфической химиотерапии, реже – при формировании туберкулемы. В большинстве случаев применялись резекционные методики в объеме до 1 доли. Всего за 2 года наблюдения хирургическим путем пролечены 31,6% больных группы ИТ-Н, 30,1% – группы ИТ-Н+А, 21,2% – группы ИТ-НрН6,9, 16,7% – группы ИТ-К. В группах ИТ-Н и ИТ-Н+А с лимфотропной терапией хирургическая активность была выше, в группе ИТ-НрН6,9 – находилась на том же уровне, что и в контрольной группе ИТ-К. Но в группе ИТ-К это не увеличило количество больных с клиническим излечением от туберкулеза по сравнению с группой ИТ-Н. В группе же ИТ-НрН6,9 с модифицированным методом лимфотропного введения изониазида эффективность консервативного лечения выше, а необходимость в хирургическом лечении была, соответственно, ниже.

При анализе случаев неблагоприятного течения специфического процесса выявлено, что прогрессирование чаще наблюдалось у пациентов группы ИТ-К (12,5%) и ИТ-Н группы (10,5%), реже – в группе ИТ-НрН6,9 (3%) (p<0,05, ϕ*, в сравнении с группой ИТ-К) и группе ИТ-ИСИ (3,5%) (p<0,05, ϕ*, в сравнении с группой ИТ-К), не наблюдалось в группе ИТ-Н+А. Ранний рецидив зафиксирован у 1 пациента группы ИТ-Н+А. Причины неблагоприятного течения в большинстве случаев были связаны с уклонением больных от лечения, алкоголизмом. Приведенные факты свидетельствуют о более стойком терапевтическом эффекте у больных с лекарственной устойчивостью МБТ в группах с модифицированным лимфотропным лечением и внутрилегочным введением изониазида. В группах с диссеминированным туберкулезом прогрессирование процесса также было связано с резистентностью МБТ к препаратам, наблюдалось в 9,1% в группе ДТ-К и 14,3% в группе ДТ-Н (различия статистически не достоверны).

За время наблюдения смертельные исходы зафиксированы у 8,3% больных группы ИТ-К, умерли 10,5% больных ИТ-Н группы, причины смерти не связаны с туберкулезом. В группах с диссеминированным туберкулезом легких также были случаи смерти не от туберкулеза (ДТ-К – 9,1%, ДТ-Н – 14,3%).

Взять туберкулез под контроль возможно только при наличии и доступности эффективной этиотропной терапии [13]. Эффективность лечения по стандартным режимам химиотерапии при сохранении чувствительности микобактерий туберкулеза к изониазиду в целом для всех групп исследования несколько ниже в сравнении с результатами лечения, изложенными в литературе [13, 14]. Возможно, это связано с несвоевременным выявлением больных, несвоевременным стартом химиотерапии, формированием необратимых морфологических изменений в легких. Однако при сравнении отдаленных результатов основного курса лечения в разных группах наблюдения отмечается лучший результат среди пациентов, получавших лимфотропное введение изониазида. Это связано не только с целевой доставкой препарата в легкие, но и с санацией региональных лимфатических узлов, уменьшением лекарственной нагрузки на печень, сурфактантпротективным эффектом, контролируемым введением препарата, к тому же метод облегчал формирование приверженности к лечению у пациентов.

Выводы

Таким образом, изучение итогов лечения больных с различными путями введения изониазида в отдаленном периоде позволяет сделать следующие выводы.

1. Применение различных вариантов лимфотропной терапии больных инфильтративным туберкулезом легких улучшает отдаленные результаты лечения в различной степени. Не существенны различия в итогах лечения между группами с применением одномоментного лимфотропного введения изониазида и амикацина и традиционным лечением. Наилучшие результаты в отдаленном периоде получены при использовании модифицированного лимфотропного введения изониазида в лекарственной смеси с рН 6,9–7,4.

2. В группе больных с модифицированным методом лимфотропного введения изониазида происходит более быстрое продвижение по группам ДУ с наименьшими остаточными изменениями, реже возникает необходимость в хирургическом лечении, реже наблюдается неблагоприятное течение специфического процесса.

3. У больных диссеминированным туберкулезом легких наблюдается более длительное и менее благоприятное течение специфического процесса в отдаленном периоде, применение лимфотропного введения препаратов не приводит к существенному улучшению отдаленных результатов лечения.