Научно-исследовательская работа (НИР) студентов в медицинских вузах России, являющаяся обязательным компонентом в подготовке врача, согласно ФГОС ВО третьего поколения способствует формированию универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций. В ходе исследований, проводимых в додипломный период, развивается не только научное, но и критическое мышление, необходимое для принятия врачом клинических решений на основе доказательной медицины. Врач должен быть готов и способен критически оценивать данные литературы и выделять клинически полезную информацию, интерпретировать и обобщать объемы данных и собственный клинический опыт, а полученные результаты использовать в медицинской практике. В связи с этим проблема вовлечения студентов-медиков в научные исследования, в том числе и на ранних стадиях обучения в вузе, требует пристального внимания и решения [1]. Раннее вовлечение и систематическое участие в НИР может дать студентам необходимый исследовательский опыт, начиная от идеи и заканчивая ее реализацией и распространением, а также способствовать участию врачей-клиницистов в научной деятельности.

Стимулирование интереса обучающихся к карьере ученого-врача также является серьезной глобальной проблемой: во всем мире на протяжении десятилетий отмечается тенденция к уменьшению числа ученых-клиницистов [2]. По данным О.С. Кичигиной с соавт., только 14% студентов-медиков не исключают возможности заниматься научными исследованиями или поисками собственных научных направлений в будущей карьере [3, с.22]. Развитое научное и критическое мышление, жизненно необходимое для клинической медицины, позволяет ученому-врачу определять приоритетные области исследований, выявлять проблемы, ориентированные на пациента, успешно разрабатывать и внедрять новые медицинские технологии, объединяя фундаментальные и клинические исследования.

В литературе НИР обучающихся – творческий вид самостоятельной работы – трактуется как дидактический феномен (деятельность, компонент, этап, процесс, форма, метод, средство, и др.). Многочисленные определения НИР, представленные с разных позиций, не противоречат, а взаимодополняют друг друга, характеризуя разнообразные аспекты научной деятельности. Авторы статьи придерживаются точки зрения С.Л. Белых, где научная работа студентов рассматривается через призму концепции саморегулируемого обучения: НИР – это процесс саморегуляции, имеющий цель и направленный на достижение этой цели, при этом «самоуправление, саморегуляция студента должны играть первую скрипку, а преподаватель должен умело выполнять роль не аккомпаниатора, но концертмейстера или дирижера» [4, с. 9]. В данной статье под НИР студентов понимается высший уровень самостоятельной творческой познавательной деятельности (под адекватным управлением педагога), «направленной на формирование навыков самоорганизации, самоконтроля, самоэффективности и, в конечном итоге, на развитие саморегулируемого обучения» [5]. По социально-когнитивной модели саморегулируемого обучения P.R. Pintrich, часто применяемой для студентов, мотивация пронизывает все стадии (целеполагание и планирование, мониторинг, контроль, рефлексия) этого процесса, т.е. мотивация и саморегулируемое обучение – это две взаимосвязанные конструкции [6, p. 469]. По мнению П.М. Лапина и Е.А. Балезиной, именно сильная мотивация обучающихся обеспечивает эффективную реализацию НИР [7, с. 663]. Студенты с развитым саморегулируемым обучением для достижения цели, в том числе и научной, способны не только компетентно выбирать, применять, адаптировать стратегии обучения, оценивать их эффективность, но и использовать свой опыт для получения лучшего результата в будущем.

На сегодняшний день в мировой литературе представлены многочисленные исследования отношения студентов-медиков к НИР (мотивация, причины неучастия и др.), позволяющие на основе конструктивистского подхода адаптировать учебные программы и оптимизировать научную деятельность. Студенты-медики разных государств, несмотря на существенные различия в системах медицинского образования, имеют консенсус по восприятию и отношению к исследованиям [2]. Вместе с тем, недостаточно внимания уделено научной деятельности обучающихся первого курса, имеются единичные данные о восприятии исследований студентами в зависимости от уровня их базового образования [1].

Цель исследования: изучение отношения студентов к научно-исследовательской работе для ее оптимизации на начальном этапе обучения в высшей медицинской школе.

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования рассмотрена научно-исследовательская деятельность студентов первого курса в высшей медицинской школе. Исследование проведено на кафедре химии ОмГМУ, где изучаются естественно-научные дисциплины. Проанализированы рабочие программы химических дисциплин (Федеральный стандарт ВО третьего поколения), проведена оценка образовательной среды для проведения НИР, а также изучено отношение обучающихся к научно-исследовательской деятельности. Проведено анкетирование четырех пятых (n=120, из них 27 человек – юноши и 93 – девушки) всего контингента обучающихся первого курса (n=149) по специальности 31.05.02 Педиатрия. Были сформированы 2 группы респондентов в возрасте 18–23 лет с разным уровнем базового образования. Первую группу составили 97 студентов (19 – юноши, 79 – девушки) со средним, а вторую группу – 22 обучающихся со средне-специальным образованием (8 – юноши, 14 – девушки).

Анкета включала 10 вопросов закрытого и открытого типов, касающихся общей информации (возраст, пол, уровень образования), информации о наличии исследовательских умений и навыков, опыта систематической научно-исследовательской работы и публичных выступлений, восприятия и отношения обучающихся к НИР. Респондентам предлагалось выбрать один вариант ответа, осуществить множественный выбор или предоставить собственный вариант ответа, включающий предложения по повышению интереса к НИР естественно-научной направленности, ее эффективности и результативности.

Результаты исследования и их обсуждение. В ОмГМУ при изучении химических дисциплин согласно ФГОС ВО третьего поколения реализуются как учебные виды НИР – учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), так и внеучебные – написание рефератов и литературных обзоров, проведение олимпиад, выполнение индивидуальных научных проектов. При этом НИР вносит свой вклад в формирование как универсальных (УК-1: «Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий») и общепрофессиональных (ОК-8: «Способен использовать основные физико-химические, математические и естественно-научные понятия и методы при решении профессиональных задач»), так и профессиональных компетенций (ПК-19: «Способен к научному анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказательной медицины»). На кафедре химии ОмГМУ для выполнения НИР в распоряжении студентов находятся научные лаборатории с необходимым лабораторным оборудованием и приборами.

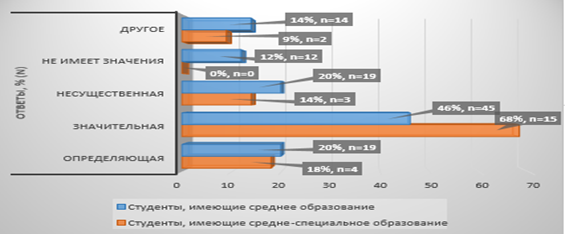

Проведенное анкетирование выявило умеренно позитивное восприятие и отношение обучающихся первого курса к научно-исследовательской деятельности на кафедре химии (естественно-научный цикл). Независимо от уровня базового образования мнения студентов о роли НИР в образовании и будущей карьере распределились следующим образом: значительная > определяющая > несущественная > другое > не имеет значения (рис. 1). Это свидетельствует, что значительная часть обучающихся, особенно с медицинской подготовкой на уровне колледжа, осознают необходимость и важность научно-исследовательской деятельности в обучении и будущей карьере.

Рис. 1. Оценка студентами роли НИР в образовании и будущей карьере

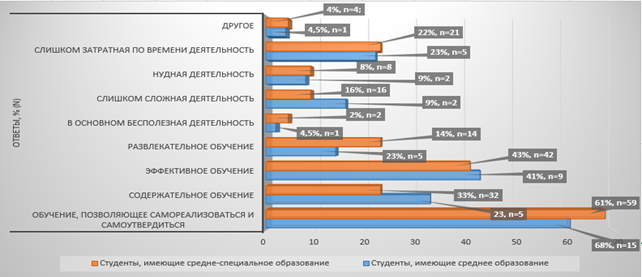

Изучение ассоциаций обучающихся с фразой «научно-исследовательская работа» подтвердило в целом положительное отношение обучающихся к НИР (рис. 2). Ответы студентов независимо от уровня их базового образования распределились следующим образом: обучение, позволяющее самореализоваться и самоутвердиться > эффективное обучение > содержательное обучение > развлекательное обучение > слишком затратная по времени деятельность > слишком сложная деятельность. Вместе с тем, незначительная часть (менее 15%) респондентов продемонстрировали негативное отношение к НИР, что подтверждается ассоциациями с фразами «нудная деятельность», «бесполезная деятельность». Среди ассоциаций, предложенных обучающимися со средним образованием, встречаются как позитивные («игра в алхимика») и нейтральные («обучение для гениев», «деятельность на износ»), так и негативные («обучение из-под палки»); студенты со средне-специальным образованием в качестве ассоциации с НИР использовали пословицу: «Овчинка выделки не стоит».

Рис. 2. Ассоциации студентов с фразой «научно-исследовательская работа»

Позитивное восприятие и отношение студентов-медиков к НИР прослеживается в аналогичных исследованиях, проведенных в разных государствах. Так, в работе ShilpashreeY.D. et al. подчеркивается, что практически все обучающиеся (≈95%) положительно относятся к исследованиям, считая их важным инструментом в области медицины (помогают глубже изучить дисциплину и лучше учиться), и отмечают необходимость включения НИР в учебную программу [8, p. 20]. Согласно данным D. El Achi et al., студенты считают научные исследования ценными (99%), увлекательными (более 98%), доставляющими удовольствие (более 96%), но при этом сложными (более 91%) и трудоемкими, затратными по времени (более 76%) [9, p. 195]. По данным S. Pallamparthy and A. Basavareddy, более половины респондентов указывают, что исследования не являются пустой тратой времени и помогают учебе, при этом улучшаются знания, клиническая практика, процессы анализа и нестандартного мышления [10, p. 76]. K.R. Baral et al. показали, что положительное отношение студентов-медиков к научным исследованиям увеличивается от первого года обучения (55%) к последнему (73%) [11, p. 173]. Вместе с тем, в литературе приводятся и противоположные результаты: по данным О.С. Кичигиной с соавт., научный интерес уменьшается от начальных курсов к выпускным (в период пандемии COVID-19); только четвертая часть студентов шестого курса осознают важность научной деятельности и необходимость исследовательских умений для врача-клинициста [3, с. 22].

Полученные данные позволили выявить движущую силу, вовлекающую обучающихся в НИР: желание самореализоваться и самоутвердиться, а также получить новые знания, исследовательские навыки и умения. Согласно данным Е.А. Лапина и Е.А. Балезиной, наиболее яркими мотивами участия студентов в научной деятельности являются саморазвитие в широком понимании, удовлетворение от процесса, бонусы за НИР, формирование профессиональных компетенций [7, с. 669]. В работе М.Г. Боровковой с соавт. основные мотивы студентов-медиков к проведению НИР ранжируются в следующий ряд: получение бонусов в виде дополнительных баллов на промежуточной аттестации (62%)>приобретение навыков работы с различными источниками информации (38%)>приобретение практических компетенций (36%) > личностное развитие (34%)>повышение квалификации (30%.) [12]. По данным B. AlRajhi et al., большинство студентов участвуют в исследованиях из-за желания получить конкурентное преимущество и более глубоко вникнуть в конкретные темы или области медицинских знаний [13, p. 48].

Согласно данным анкетирования, в качестве потенциальных причин неучастия студентов в НИР можно назвать недостаток времени и достаточную сложность этой деятельности. В литературе именно временной фактор студенты-медики из разных государств достаточно часто называют в качестве ограничительного барьера к выполнению исследований. Например, по данным N. Alyousefi et al., обучающиеся ранжируют основные причины своего неучастия в научной деятельности в следующий ряд: нехватка времени из-за перегруженности образовательной деятельности (75%) > отсутствие достаточных знаний в области научных исследований (более 55%) > недостаток исследовательских навыков (≈ 50%) > отсутствие мотивации и интереса (≈ 50%) [14, p. 16].

Опрос выявил, что доля обучающихся, систематически занимающихся исследовательской деятельностью, выше в группе студентов со средним образованием (30%, n=29) по сравнению с респондентами со средне-специальным образованием (18%, n=4). Эти результаты показывают, что в медицинских колледжах, вероятно, используются не все возможности по привлечению обучающихся к НИР.

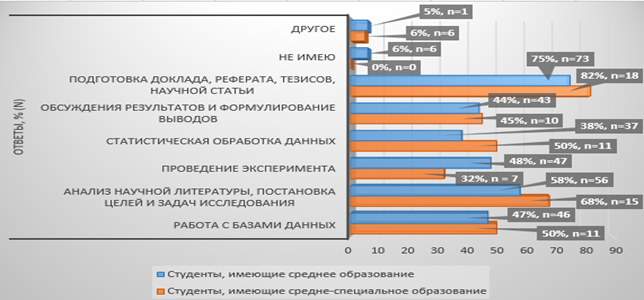

Согласно опросу, почти все студенты, особенно со средне-специальным образованием, высоко оценивают свои базовые знания, исследовательские умения и навыки (рис. 3). Обучающиеся со средним образованием распределяют их в ряд: подготовка научного продукта > анализ литературы > постановка цели и задач исследования > проведение эксперимента > работа с базами данных > обсуждение результатов и формулирование выводов, статистическая обработка полученных данных > другое > не имею. Распределение ответов респондентов со средне-специальным образованием имеет следующий вид: подготовка научного продукта > анализ литературы > постановка цели и задач исследования > работа с базами данных, статистическая обработка данных, обсуждение результатов и формулирование выводов > проведение эксперимента > другое > не имею.

Рис. 3. Самооценка студентов собственных базовых знаний, исследовательских умений и навыков

В работе М.Г. Боровковой показано, что четыре пятых от контингента опрошенных студентов знакомы с основами написания статей, две третьих – участвовали в работе над научным проектом [12]. В работе J. Ferdoush et al. отмечается, что на старших курсах большинство респондентов знакомы с методами исследования (94%), могут разработать и реализовать исследовательский проект, а также написать научную статью (83%) [15, p. 4].

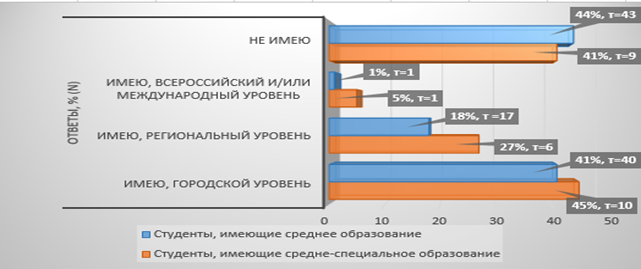

Согласно опросу, большая часть обучающихся первого курса уже выступали с докладами на научных мероприятиях: количество утвердительных ответов среди студентов со средним образованием достигает 60%, средне-специальным – 77% (рис. 4). Результаты свидетельствуют, что респонденты со средне-специальным образованием имеют больше опыта публичных выступлений на научных мероприятиях, чем со средним. Вместе с тем, две пятых от всего контингента студентов не участвовали в научных мероприятиях.

Рис. 4. Опыт публичных выступлений у респондентов на научных мероприятиях

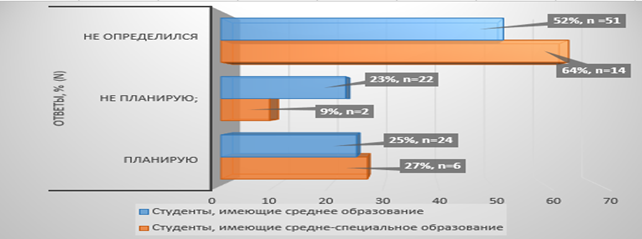

Что касается студенческих планов по участию в НИР естественно-научной направленности, четверть опрошенных продемонстрировали готовность заниматься научными исследованиями, половина среди обучающихся со средним и около 65% со средне-специальным образованием не определись, четверть респондентов со средним и около 10% со средне-специальным образованием дали отрицательный ответ (рис. 5). Спектр ответов студентов-медиков на аналогичный вопрос, представленный в исследовании М.Г.Боровковой с соавт., имеет иной вид: около половины опрошенных студентов-медиков заявляют о готовности к НИР, более 30% сомневаются в желании заниматься научной деятельностью, около 10% не планируют выполнять НИР [12].

Рис. 5. Планы студентов по участию в НИР

При ответе на открытый вопрос о предложениях по повышению эффективности НИР студенты выделяли проблемы нехватки времени, сложности НИР, информированности и недостаточного уровня кураторства (обучающиеся имеют запрос на усиление курирования НИР со стороны студентов старших курсов и аспирантов).

Заключение. Изучение отношения студентов-медиков к НИР является средством улучшения организации и сопровождения НИР. Проведенный опрос обучающихся первого курса независимо от их базового образования выявил их умеренно позитивное и положительное отношение к НИР, но с некоторыми несущественными различиями.

Значительная часть студентов-медиков первого курса, особенно со средне-специальным образованием, в целом понимают роль научно-исследовательской деятельности в образовании и будущей карьере. По мнению обучающихся, НИР, прежде всего, позволяет самореализоваться и самоутвердиться, кроме того, это эффективное, содержательное и развлекательное обучение («игра в алхимика»). В то же время пятая часть обучающихся отмечают большие временные затраты при проведении НИР, а отдельные студенты подчеркивают сложность научной деятельности («деятельность на износ», «обучение для гениев»). Негативное отношение к НИР проявляют только некоторые обучающиеся, считая ее бесполезной и нудной деятельностью («Овчинка выделки не стоит»). Полученные данные свидетельствуют о некоторых мотивах участия студентов в научных исследованиях: желание самореализоваться и самоутвердиться, получить новые знания, исследовательские навыки и умения. В качестве потенциального ограничительного барьера вовлечения обучающихся в НИР выступают большие временные затраты при проведении исследований, а также сложность этой деятельности.

По данным опроса, большая часть обучающихся первого курса уже имеют опыт публичных выступлений на научных мероприятиях разного уровня, причем студенты со средне-специальным образованием выступали с докладами чаще; только две пятых студентов со средним и одна пятая – со средне-специальным образованием не принимали участия в научных мероприятиях.

Анкетирование показало, что доля обучающихся, систематически занимающихся исследовательской деятельностью, в средней школе выше, чем в колледже (одна третья и одна пятая соответственно). Это свидетельствует о том, что, возможно, в медицинских колледжах используются не все возможности по привлечению обучающихся к НИР.

Согласно опросу, большинство студентов первого курса достаточно высоко оценивают свои базовые знания, исследовательские умения и навыки. Три четверти опрошенных студентов со средним образованием умеют представить научный продукт (реферат, доклад, тезисы, научная статья и др.), более половины – анализировать литературу, ставить цели и задачи исследования; около половины – работать с базами данных, применять исследовательские навыки при проведении эксперимента, обсуждать результаты и формулировать выводы; около 40% – статистически обрабатывать полученные данные; при этом доля обучающихся, не имеющих знаний и опыта и давших другой ответ, является незначительной. Студенты со средне-специальным образованием более высоко оценивают свои способности к подготовке научного проекта и умения статистически обрабатывать полученные данные.

Понимание студентами первого курса необходимости и важности исследований в образовании и будущей карьере способствует их вовлечению в научную деятельность: каждый четвертый студент планирует заниматься НИР. В то же время доля не определившихся в отношении НИР обучающихся достаточно высока (чуть более половины со средним и около трех пятых студентов со средне-специальным образованием), что указывает на умеренно позитивное восприятие респондентами научной деятельности. Эти данные свидетельствуют о необходимости принятия комплекса мер по усилению мотивации потенциальных участников НИР.

Индивидуальные предложения обучающихся по оптимизации научно-исследовательской деятельности естественно-научной направленности в основном касались проблемы нехватки времени, сложности НИР, вопросов информированности и кураторства.

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлено умеренно-позитивное восприятие и отношение студентов-медиков первого курса к научно-исследовательской деятельности естественно-научной направленности, что указывает на необходимость поиска новых возможностей для вовлечения обучающихся во внеучебную НИР и улучшения организации этой деятельности.