Проведение предметных олимпиад имеет многолетние традиции. Так, согласно [1; 2], прообразом современной предметной олимпиады могут служить состязания для учащихся, проводимые в нашей стране и в других европейский странах в 80-х годах XIX в. Однако предметные олимпиады, по формату более близкие к современному, были организованы уже спустя десятилетия. Первая в СССР олимпиада была математической (1935 г.), затем последовали олимпиады по химии и физике (1938 г.) [1; 3; 4].

За последние годы олимпиадное движение расширялось и в настоящее время стало неотъемлемой частью образовательного процесса. Так, согласно данным Аналитического центра НАФИ (Национального агентства финансовых исследований) и Международной ИТ-олимпиады «Траектория Будущего», за последние 20 лет доля школьников, участвовавших в олимпиадах, выросла в 1,5 раза [5]. Вместе с тем там же отмечено, что значительно больший интерес к олимпиадам проявляют не студенты, а школьники, мотивированные в том числе и возможностью получения льгот при зачислении в вузы в случае успешного выступления.

Здесь важно отметить, что в отличие от школьных предметных олимпиад участники студенческих олимпиад уже определились с выбором профессии, и в соответствии с этим изучаемые студентами дисциплины (а также проводимые олимпиады) относят либо к профильным (в том числе узкоспециальным), либо к непрофильным.

В этой иерархии олимпиады по непрофильным дисциплинам, как внутривузовские, так и более высокого уровня (региональные, общероссийские), занимают самое скромное место. Однако, по нашему мнению, они играют важную роль в формировании современных специалистов.

Безусловно, на изучение непрофильных дисциплин в соответствии учебной программой отводят небольшое количество часов. Кроме того, и в школе большее внимание учащиеся уделяли дисциплине, с которой связывали свою дальнейшую профессиональную деятельность (часто в ущерб непрофильным дисциплинам). Отсюда и знания большинства студентов по непрофильным дисциплинам заведомо являются менее глубокими. Из этого следует, что проведение олимпиад по непрофильным дисциплинам ставит целью не выявление студентов, обладающих наиболее обширной и детальной информацией по соответствующему предмету, а тех, кто в большей степени способен выстраивать логические цепочки между отдельными разделами курса, использовать аналогии и привлекать при решении задач навыки, полученные при изучении других дисциплин, в том числе профильных. Эти навыки, на наш взгляд, будут востребованы в дальнейшей исследовательской работе по выбранной специальности, особенно по тем направлениям, которые находятся на стыке наук или там, где накоплено еще не много фактических данных и стоит задача выбора направления поиска. Все это определяет актуальность олимпиад по непрофильным дисциплинам и требует внимания к совершенствованию их заданий на основе анализа результатов, продемонстрированных участниками.

Цель исследования. Данная работа посвящена анализу результатов внутривузовской химической олимпиады студентов первого курса МИФИ (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»), проведенной в 2022/2023 учебном году с целью определения роли предметных олимпиад в совершенствовании образовательного процесса, в укреплении междисциплинарных связей, в развитии у студентов творческого подхода, логики и умения использовать полученные знания при решении задач в малоизученной области.

Материалы и методы исследования. Химические олимпиады по химии для студентов МИФИ проводятся ежегодно с 1974 года, но с приостановкой на период пандемии в 2020-2021 г. Всего на настоящий момент проведено 48 олимпиад. К участию в олимпиаде допускаются все желающие из числа студентов дневного и вечернего отделения, обучающихся на первом курсе, вне зависимости от успеваемости по химии или другим предметам. Продолжительность олимпиады составляет 3 астрономических часа. Во время олимпиады участникам запрещено пользоваться мобильной связью и Интернетом, а также обсуждать задания между собой. В отличие от олимпиад более высокого уровня участникам внутривузовской олимпиады предлагается не один, а разные, но однотипные, практически одинаковые по уровню сложности варианты заданий. Всего таких вариантов 20. Это обусловлено тем, что в существующих условиях сложно полностью исключить контакты между студентами. Поэтому наличие разных вариантов позволяет предотвратить ситуацию, при которой сидящие рядом студенты, выполняя абсолютно одинаковые задания, так или иначе, но все-таки могут воспользоваться решениями друг друга.

Каждый вариант включает 9 заданий по темам, или изучаемым студентами в первом семестре, или известным им из школьного курса химии и закрепленным на лабораторно-семинарских занятиях. Максимальная оценка за каждое задание составляет 10 баллов.

При проверке каждое задание закреплено за определенным преподавателем, который оценивает ответы всех участников на соответствующий вопрос. Такой же подход практикуется и при проведении олимпиад более высокого уровня. Это позволяет исключить влияние субъективного фактора, обусловленного тем, что за одинаковые ошибки разные преподаватели могли бы начислить разные штрафные баллы, что, в свою очередь, поставило бы участников в неравные условия. Работы участников шифруются. Конверты с кодами и фамилиями участников вскрываются жюри уже после проверки всех работ на стадии подведения итогов олимпиады.

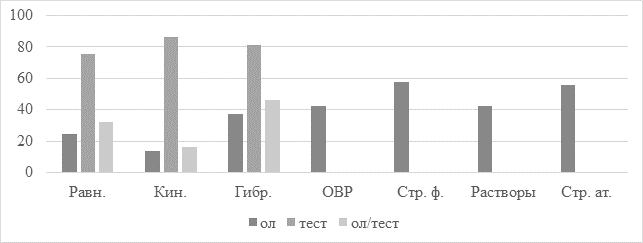

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе результатов олимпиады в первую очередь внимание было уделено выявлению наиболее сложных для участников вопросов. С этой целью были определены средние результаты, полученные участниками при решении задач олимпиады по конкретным темам (в % от максимально возможного). Для сравнения были приведены аналогичные результаты для того же контингента, но продемонстрированные при обязательном тестировании по тем же темам в рамках изучения курса химии. Кроме того, оценено отношение соответствующих средних баллов (выраженных в % от максимально возможного), показанных на олимпиаде и при обязательном тестировании (ол/тест, %). Соответствующие сведения приведены на рисунке.

На олимпиаде были представлены задачи по темам, изучаемым студентами в первом семестре. Так, варианты олимпиады включали следующие задания: 1) построение структурных формул (на рис. обозначено как «Стр. ф.»); 2) расчет концентраций растворов, полученных при смешивании компонентов, разбавлении, выпаривании (при использовании разных способов выражения концентраций) («Растворы»); 3) определение растворимости по значению произведения растворимости (ПР); 4) написание окислительно-восстановительных реакций с расчетом изменения энергии Гиббса и определения возможности протекания реакции на основе справочных термодинамических данных («ОВР»); 5) определение пространственной конфигурации молекул и ионов с использованием представлений о гибридизации орбиталей («Гибр.»); 6) идентификация элементов по набору квантовых чисел и составление формулы соединения этих элементов («Стр. ат.»); 7) написание реакций гидролиза солей и определение рН водных растворов солей различной концентрации; 8) расчет равновесного состава систем, в которых протекает обратимая реакция, и смещение равновесия в них; 9) составление кинетического уравнения и определение скорости реакции («Кин»). Поскольку при тестировании, которое проводится при изучении студентами темы «Химическое равновесие», вопросы по ПР, гидролизу и расчету равновесного состава были включены в один тест, для удобства сравнения были объединены и соответствующие задания олимпиады (на рис. они обозначены как «Равн.»). Для некоторых тем сравнение результатов, показанных на олимпиаде и при обязательном тестировании на протяжении семестра, не представлялось возможным, так как эти задания при тестировании были представлены не в одном, а во многих тестах.

Сопоставление результатов показало, что ожидаемо наилучшие результаты участники продемонстрировали при выполнении задания на структурные формулы (средний балл – 57,8% от максимального). Эта тема подробно изучается в школьном курсе химии, такого рода задания присутствуют сразу в нескольких обязательных тестах. Далее с небольшим отрывом (55,5%) следует задание на знание темы «Строение атома». Отличие задания, предложенного на олимпиаде, состоит в том, что если при обязательном тестировании ставится задача определения возможного набора значений квантовых чисел для конкретного элемента, то здесь следует решить обратную задачу: идентифицировать элементы по набору значений квантовых чисел, дополнив ответ составлением формулы химического соединения из этих элементов и указанием его названия в соответствии с рациональной номенклатурой. Для студентов физического вуза вопрос, связанный с определением возможных значений квантовых чисел, не должен представлять больших проблем, хотя некоторые трудности вызывало составление формулы соединения из этих элементов и его названия. Также не удивительны результаты задач на определение концентраций, которые являются по сути арифметическими.

Обращают на себя внимание сравнительные результаты выполнения других заданий. Так, получены довольно высокие баллы за задание, связанное с составлением уравнений окислительно-восстановительных реакций, хотя многие студенты объясняют свои неудачи при изучении химии и даже неприязнь к предмету именно неумением писать уравнения химических реакций. И, напротив, наибольшие трудности вызвала тема «Химическая кинетика», в которой реакции были представлены в буквенном выражении (например, A+B→C+D), а значит знания химических свойств элементов и навыка составлять уравнения химических реакций вообще не требовалось.

Аналогичный результат, то есть неумение решать задачи по кинетике (по сравнению с задачами на знание химических свойств веществ), был отмечен и при анализе итогов конкурса «ЮНИОР» по секции «Химия и биология» [6]. Однако там он был прогнозируемым, так как участниками «ЮНИОРа» были школьники, которые планировали поступление в вузы, где химия является профилирующим предметом, и, следовательно, от них следовало ожидать заведомо лучших навыков написания уравнений реакций, а не кинетических уравнений. Для студентов МИФИ это не так, а, следовательно, обоснование неприязни к предмету незнанием собственно химических свойств элементов скорее является лишь прикрытием неумения мыслить логически, нешаблонно. Следует отметить, что те же доводы выдвигают студенты, сталкивающиеся с проблемами при изучении курса физической химии, которая в соответствии с определением М.В. Ломоносова «…есть наука, объясняющая на основе положений и опытов физики то, что происходит в смешанных телах при химических операциях» (цит. по: [7, с. 6]). То есть можно заключить, что для ряда студентов причина неудач при изучении химии состоит не в нежелании тратить время на заучивание информации о химических свойствах веществ, а в неумении применять «положения физики», что означает недостаточное знание именно профилирующих дисциплин: физики и математики. Важно подчеркнуть, что «способность использовать основные законы естественно-научных дисциплин» заявлена как одна из компетенций выпускника вуза. В этой связи изучение в физическом вузе общей химии и физической химии представляется полезным, так как означает применение физических и математических знаний при решении более широкого круга задач, укрепляя тем самым междисциплинарные связи и, как следствие, способствуя более уверенному применению знаний, полученных при изучении профилирующих дисциплин, при решении нестандартных задач.

Выводы об умении использовать имеющиеся знания можно сделать также при сравнении результатов решения задач на определение равновесного состава систем и задач по формальной кинетике. По степени сложности эти задачи очень близки: алгоритм решения основан на применении закона стехиометрии в сочетании с законом действия масс (ЗДМ) соответственно для равновесной системы или для системы, где протекает односторонняя реакция, причем при обязательном тестировании студенты продемонстрировали хорошее знание как закона стехиометрии, так и ЗДМ.

Однако следует отметить, что если задачи (хотя и более простые) на сочетание закона стехиометрии и ЗДМ для равновесия были разобраны на занятиях и заданы студентам при защите лабораторной работы по теме «Химическое равновесие», то при защите работы по теме «Химическая кинетика» разбор аналогичной задачи предусмотрен не был. Поскольку подход к решению приведенных выше задач по равновесию и кинетике очень близок, предполагалось, что на олимпиаде за эти задачи участники получат близкие баллы. Однако оказалось, что это не так. Несмотря на примерно одинаковый уровень сложности задач по рассматриваемым темам, средний балл по теме «Химическое равновесие» составил 24,3% от максимально возможного, а по теме «Химическая кинетика» - всего 13,8%. И это при том, что при обязательном тестировании задачи по кинетике студенты считают самыми легкими (так, при обязательном тестировании средний балл, набранный участниками олимпиады по этой теме, был наилучшим и составил 86,2% от максимально возможного). Таким образом, приведенные результаты позволяют сделать неутешительный вывод, что для многих студентов проблематичным является выстраивание связей даже между разделами одного и того же курса, что является более простой задачей по сравнению с установлением междисциплинарных связей.

Это означает, что многие студенты рассматривают образовательный процесс как заучивание набора алгоритмов, однако часто проявляют беспомощность, когда решение задачи требует использования нескольких известных им алгоритмов, но в непривычном сочетании. А это серьезно обесценивает полученные знания. На наш взгляд, залогом успешного решения задач является хорошее знание теории, а для этого требуется увеличение числа лекционных часов. Что же касается студентов, то многие из них, напротив, предпочитают увеличение числа семинаров. При этом рассматривают семинары как средство «натаскивания» на решения задач, поскольку такая методика, вероятно, сыграла положительную роль при подготовке к сдаче ЕГЭ. В этой связи участие в олимпиадах полезно хотя бы потому, что позволяет учащимся осознать наличие проблемы, без преодоления которой будущая профессиональная научно-исследовательская деятельность вряд ли будет успешной. А это означает, что у студентов должен быть убедительный мотив попробовать свои силы в рамках такого соревнования.

Выводы

1. Наибольшую сложность для участников олимпиады представляли не задания, требующие специальных знаний по химии (например, умения писать уравнения химических реакций (окислительно-восстановительных, гидролиза)), а те, которые предполагают установление логических связей между отдельными разделами курса, использование знаний, полученных при изучении профильных дисциплин, и наличие навыков самостоятельного мышления, то есть тех компетенций, которые необходимы современному специалисту.

2. Отторжение химии как дисциплины некоторыми, как правило, недостаточно хорошо успевающими студентами зачастую продиктовано неумением применять полученные навыки и знания где-либо, кроме проштудированных разделов профильных дисциплин.