В структуре общего травматизма на долю переломов костей таза приходится от 3 до 8% всех переломов, при этом переломы вертлужной впадины встречаются в 7–22% случаев [1, 2]. Стоит отметить, что в 90% случаев причиной переломов вертлужной впадины являются дорожно-транспортные происшествия, а в 40% случаев – кататравмы. Указанные обстоятельства травм являются причинами отсроченной оперативной реконструкции, что приводит к уменьшению вероятности благоприятного исхода [3]. Немаловажен тот факт, что в превалирующем большинстве случаев перелом вертлужной впадины сочетается с вывихом головки бедренной кости и повреждением мягких тканей, что вызывает грубые мягкотканные изменения.

Примерно 73% пациентов с переломами вертлужной впадины — трудоспособное здоровое население, как правило, мужского пола, моложе 50 лет. Учитывая это, можно сделать выводы о величине социальных и экономических потерь, принимая во внимание, что большая часть пациентов с переломами вертлужной впадины становятся инвалидами либо вынуждены поменять профессию [2, 4].

При условии восстановления конгруэнтности в суставе до 50% результатов после лечения можно расценить как неблагоприятные. После открытой репозиции и внутренней фиксации переломов вертлужной впадины до 50% пострадавших требуется дальнейшее хирургическое вмешательство. А при переломах вертлужной впадины, сочетающихся с центральным вывихом бедра, процент неудовлетворительных результатов может достигать 90% [2], что обусловлено отсроченным вправлением вывиха бедренной кости, вероятностью несращения, длительной утратой трудоспособности, а также высокой летальностью [5, 6].

По данным ряда авторов, к последствиям переломов вертлужной впадины относятся быстропрогрессирующий болевой синдром и нарушение функций нижней конечности. Часто встречающимися поздними осложнениями после оперативного и консервативного лечения переломов вертлужной впадины являются асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК), посттравматический остеоартроз (ПТОА) тазобедренного сустава, гетеротопические оссификаты в области тазобедренного сустава, перелом, миграция либо нагноение металлоконструкций [1, 2, 5, 7].

Быстропрогрессирующее развитие ПТОА тазобедренного сустава является наиболее частым последствием переломов вертлужной впадины. Спустя два года от момента травмы ПТОА развивается у 50% пациентов, спустя 10 лет – у 70% пациентов, через 20 лет – почти у всех [8]. Причинами раннего развития ПТОА являются повреждение и дегенерация суставного хряща, субхондральной кости вследствие дисконгруэнтности, нарушения кровообращения [9].

При применении скелетного вытяжения с целью разгрузки конечности исключена возможность ранней нагрузки. Одним из вариантов, при котором возможны разгрузка сустава и его ранняя функциональная нагрузка, представляется установка стержневого аппарата наружной фиксации. Однако ввиду громоздкости аппарата его применение возможно лишь в течение нескольких месяцев, но не годов [10].

При выборе метода лечения переломов вертлужной впадины определяющую роль играет отломок края вертлужной впадины, а именно его размерные характеристики. Так, при размерах отломка до 5 мм чаще всего смещение отсутствует либо является незначительным, показано консервативное лечение. При фрагментах более 5 мм после вправления вывиха бедра обязательно показаны открытая, максимально анатомичная репозиция и стабильный остеосинтез с достаточной компрессией [11].

С учетом высокого уровня неудовлетворительных результатов после остеосинтеза переломов вертлужной впадины продолжается активный поиск новых методик и подходов к оперативному лечению данной патологии.

Имеются данные, свидетельствующие о необходимости реэндопротезирования у 26–50% пациентов после травм вертлужной впадины, а результат эндопротезирования у таких пациентов значительно хуже по сравнению с пациентами, которым проведено эндопротезирование по причине идиопатического остеоартроза. Число осложнений у данных групп пациентов разнится в значительной степени [12, 13].

А.А. Пронских с соавторами было выделено 2 группы предикторов осложнений. В первую группу входят факторы, на основании которых можно спрогнозировать развитие осложнений в дооперационном периоде (такие как переломы заднего края вертлужной впадины, предшествующее лечение без достижения стабильной фиксации). Вторая группа факторов – показатели, характеризующие разницу механических параметров здорового и оперированного тазобедренных суставов (центр ротации и бедренный офсет) [12].

В Красноярской клинике травматологии и ортопедии была разработана методика остеосинтеза переломовывихов в тазобедренном суставе с его разгрузкой имплантируемым устройством, сохраняющая функцию сустава и способствующая восстановлению поврежденных тканей [14, Глава 3, с. 23–46]. С 1994 г. начаты клинические испытания, с 1998 г. методика активно внедрена в лечебный процесс на базе травматологического и ортопедического отделений Красноярской краевой клинический больницы.

Цель исследования: представить отдаленный результат хирургического лечения пациента с переломовывихом в тазобедренном суставе с проведением остеосинтеза вертлужной впадины и функциональной разгрузки тазобедренного сустава эндоаппаратом.

Материал и методы исследования

На базе Краевой клинической больницы (ККБ) г. Красноярска проведено обследование и выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава пациенту Р. 57 лет, которому в возрасте 34 лет была выполнена имплантация эндокорректора. Функциональная активность пациента оценивалась по шкале Harris (HarrisEvalution System of the Hip) [15]. Оценка показателей качества жизни пациента осуществлялась по опроснику SF-36 (Medical Outcomes Study Questionnaire Short Form 36 Health Survey) [6]. При проведении исследования не нарушались этические принципы, установленные Хельсинкской декларацией (World Medical Association Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Resarch Involving Human Subjects, 2013). Пациент подписал информированное добровольное согласие на обработку персональных данных, дал добровольное письменное согласие на публикацию данного клинического наблюдения. Пациент обезличен.

Результаты исследования и их обсуждение

На момент получения травмы: пациент Р., возраст – 34 года, инспектор ГИБДД. Травма производственная, получена в результате ДТП 01.03.2001 г. Бригадой скорой медицинской помощи пациент был доставлен в ЦРБ (центральную районную больницу), где после проведения обследований выставили диагноз: Сочетанная травма. Перелом заднего края вертлужной впадины, задний вывих бедра. ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма). Ушиб головного мозга средней степени тяжести. В течение 2 месяцев пациент лечился посредством скелетного вытяжения. Консервативное лечение неэффективно, пациент был перенаправлен в ККБ г. Красноярка с целью оперативного лечения.

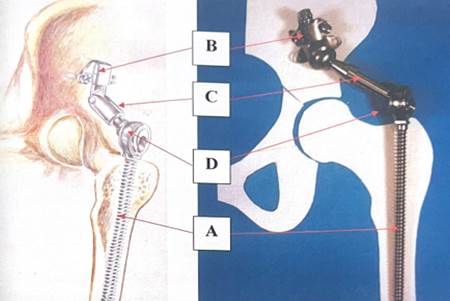

В плановом порядке открыто был вправлен вывих бедра, задний край вертлужной впадины синтезирован чрескостно компрессирующими винтами, также была выполнена имплантация разгружающего эндоаппарата (конструкция эндоаппарата представлена на рисунке 1). Интраоперационно выявлена интерпозиция капсулы, участок хондромаляции размерами 1,0х1,5 см. В послеоперационном периоде осложнений не наблюдалось. Реабилитационные мероприятия (лечебная физическая культура, физиотерапия, массаж) начаты с 3-го дня, пациент активизирован спустя 2 недели после операции. Выписан через 3 недели под наблюдение травматолога-ортопеда амбулаторно. На момент выписки передвижение осуществлялось с использованием костылей с дозированной опорой на оперированную конечность.

Рис. 1. Имплантируемый эндоаппарат. А – бедренный элемент (ножка), В – тазовый элемент (пластина), С – соединяющий элемент, D – подвижное сочленение

На плановом осмотре через 5 месяцев после оперативного лечения: передвижение с использованием средств дополнительной опоры (трость) «для страховки». Болевой синдром по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) – 1 балл. Сгибание в тазобедренном суставе – 110о, отведение – 30о.

Через 1 год после операции было выполнено удаление эндоаппарата, пациент вернулся к прежней работе.

Через 3 года после операции: жалобы отсутствуют, болевой синдром по ВАШ – 0 баллов. При передвижении средствами дополнительной опоры не пользуется. Объем движений в тазобедренном суставе полноценный. Рентгенологически: структура головки бедренной кости и вертлужной впадины не нарушена, суставная щель равномерная, ширина, достигнутая при оперативном лечении, не изменена [14].

В течение 15 лет боли не беспокоили, объем движений был полноценный, толерантность к нагрузкам – высокой. На протяжении последних 5 лет стал отмечать постепенно нарастающий дискомфорт при умеренной физической нагрузке, сгибании бедра менее 90о, отведении и ротации конечности. В течение 1,5 лет неоднократно проходил курс консервативной терапии, включавший нестероидные противовоспалительные препараты, инъекционные и пероральные хондропротекторы, физиотерапию. Эффект от консервативного лечения отсутствовал, пациент отмечал значительное усиление болевого синдрома.

16.01.2024 г. пациент госпитализирован в ортопедическое отделение Краевой клинической больницы. Уровень боли по ВАШ составил 2 балла в покое и 5 баллов при выполнении умеренной физической нагрузки. Функциональная активность пациента по шкале Harris составила 78 баллов. Оценка показателей качества жизни по опроснику SF-36 отражена в таблице 1. Объем движений в тазобедренном суставе: сгибание – 110о, разгибание – 150о, отведение – 20о. Рентгенологически определяются сужение суставной щели, субхондральный остеосклероз, множественные краевые остеофиты, чрескостный остеосинтез заднего края вертлужной впадины двумя винтами (рис. 2).

Таблица 1

Показатели качества жизни по опроснику SF-36

|

Показатели качества жизни |

N баллов |

|

Физическое функционирование (ФФ) |

42 |

|

Ролевое физическое функционирование (Role-Physical Functioning – RP) |

31 |

|

Интенсивность боли (Bodily pain – BP) |

38 |

|

Общее здоровье (General Health – GH) |

52 |

|

Жизненная активность (Vitality – VT) |

53 |

|

Социальное функционирование (Social Functioning – SF) |

69 |

|

Ролевое эмоциональное функционирование (Role Emotional – RE) |

71 |

|

Психическое здоровье (Mental Health – MH) |

62 |

Рис. 2. Рентгенограмма пациента на момент поступления в ортопедическое отделение ККБ

Пациенту выполнено тотальное бесцементное эндопротезирование правого тазобедренного сустава (рис. 3).

Рис. 3. Рентгенограмма пациента с установленным эндопротезом тазобедренного сустава

Послеоперационный период протекал гладко. Проводился курс медикаментозной терапии – антибиотикопрофилактика, анальгезия согласно шкале ВАШ, курс физиотерапии, тромбопрофилактика. На 8-е сутки после операции переведен в отделение медицинской реабилитации. На момент выписки пациент адаптирован к бытовым условиям, учитывая охранительный режим. Обучен дозированной нагрузке при ходьбе (75% от массы тела) при помощи костылей – проходимое по больничному коридору расстояние увеличилось до 120 м. Обучен двигательным паттернам при изменении положения тела в кровати, в положении сидя и стоя. Закреплены навыки охранительного режима в различных бытовых ситуациях (в том числе посадка в автомобиль, заход/выход в ванну, пользование унитазом). Способен поднимать ногу лежа в кровати (угол активного сгибания в тазобедренном суставе оперированной конечности – 50о). Рана зажила первичным натяжением. Выписан под амбулаторное наблюдение травматолога-ортопеда по месту жительства.

Через 1 месяц после выписки на контрольном осмотре: передвигается с помощью костылей с дозированной опорой на оперированную конечность, объем движений сознательно ограничен. Болевой синдром в покое 1 балл, при умеренной физической нагрузке – 2 балла. На контрольных рентгенограммах стояние компонентов эндопротеза без изменений.

При переломовывихах в тазобедренном суставе после остеосинтеза и сохраняющейся дисконгруэнтности в суставе на хрящ действует избыточная нагрузка, как следствие, возникают дегенеративные нарушения, которые приводят к нарушению функции и болевому синдрому. Механическая перегрузка, нарушение микроциркуляции являются предикторами возникновения и прогрессирования уже имеющегося остеоартроза и АНГБК (аваскулярного некроза головки бедренной кости).

Движения, производимые в суставе, при его разгрузке эндоаппаратом улучшают питание суставных поверхностей, минимизируют риски развития асептического некроза, при этом не вызывая дестабилизизации.

Опираясь на результаты опубликованных исследований, достоверно можно заявлять об активной репаративной регенерации хряща при длительной функциональной разгрузке сустава в условиях его сохранной функции [14, с. 52–65].

С целью создания условий для репарации суставного хряща, консолидации костной ткани и восстановления достаточного питания суставных поверхностей целесообразно применять длительную функциональную разгрузку.

Выводы

При посттравматическом остеоартрозе эндопротезирование тазобедренного сустава является достаточно сложным вмешательством, сопровождающимся большим риском возникновения осложнений, большей длительностью оперативного вмешательства и кровопотерей, и значимость возможности пролонгирования жизни суставу и откладывания данного вмешательства переоценить невозможно.

Длительная разгрузка и возможность сохранения движений в тазобедренном суставе после травмы и остеосинтеза создают благоприятные условия для восстановления трофики, структуры и функции сустава, что позволяет отложить эндопротезирование на срок до 20 лет.

При имплантации разгружающего эндоаппарата достигается разгрузка тазобедренного сустава, сохраняющаяся при выполнении основных паттернов движений в конечности, что служит основанием для проведения полноценной ранней реабилитации в послеоперационном периоде без нарушения при этом стабильности фиксации.