Хроническая болезнь почек (ХБП) является значимым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые остаются основной причиной смертности среди пациентов с ХБП. Одним из критических аспектов управления ХБП является контроль липидного спектра крови, поскольку дислипидемия тесно связана с прогрессированием почечной недостаточности и увеличением риска кардиоваскулярных осложнений [1]. Дислипидемия при ХБП характеризуется рядом специфических изменений в липидном профиле, которые изменяются в зависимости от стадии заболевания. Эти изменения включают нормальные или сниженные уровни общего холестерина (ОХ), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), а также повышение уровней триглицеридов (ТГ) и нормальные или пониженные уровни липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) [2]. Особенно выражены изменения в липидном спектре у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек (тсХБП), которые находятся на программном гемодиализе (ПГД). У этих пациентов часто наблюдается увеличение количества мелких плотных липопротеинов низкой плотности. Эти частицы считаются особенно атерогенными [3].

Липопротеины различаются между собой различным содержанием аполипопротеинов (Апо). Апо являются интегральными белками на поверхности липидных частиц и осуществляют взаимодействие между липидными частицами и соответствующими рецепторами. В патогенезе атеросклероза АпоВ-содержащие липопротеины являются наиболее атерогенными (за исключением хиломикронов), а АпоА1-содержащие липопротеины обладают антиатерогенными свойствами [4; 5].

У пациентов с тяжелой формой ХБП частицы ЛПНП и ЛПВП часто модифицируются в результате окислительного процесса, что приводит к образованию небольших липопротеинов и повышенному образованию окисленных ЛПНП [5]. Концентрация ЛПНП долгие годы была главным показателем в оценке сердечно-сосудистого риска (ССР) и главной мишенью для лечения [6]. Содержание АпоВ отражает количество мелких плотных частиц у больных тсХБП на ПГД и является прогностическим фактором сердечно-сосудистого риска[7]. Исследование INTERHEART показало, что повышенное отношение АпоВ/АпоА1 указывает на дисбаланс между атерогенными и антиатерогенными липопротеинами, что делает его более чувствительным индикатором метаболических нарушений, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний, чем измерения в стандартной липидограмме [8].

Липопротеин (а) (Лп(а)) является одним из важнейших генетически детерминированных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Этот уникальный класс липопротеинов обладает структурными и функциональными особенностями, которые существенно отличают его от других липопротеинов и определяют его роль в атерогенезе. В частности, Лп(а) структурно похож на ЛПНП, но содержит дополнительный белок Лп(а), что придает ему дополнительные атерогенные свойства. У пациентов с ХБП часто встречаются серьезные нарушения метаболизма Лп(а) [9]. Эти нарушения особенно заметны у пациентов, находящихся на ПГД, где повышение уровня липидов часто ассоциируется с так называемым катаболическим блоком. В условиях уремии наблюдается снижение активности ферментов, ответственных за метаболизм липопротеинов. Это приводит к уменьшению способности липидных частиц адекватно взаимодействовать с клеточными рецепторами, что, в свою очередь, замедляет их клиренс из кровотока [10]. Измененные липидные частицы, не узнаваемые соответствующими рецепторами, длительно циркулируют в кровотоке, поглощаются макрофагами и аккумулируются в субэндотелиальном пространстве сосудистой стенки, где способствуют образованию пенистых клеток и атеросклеротических бляшек. Гиполипидемическая терапия у больных с тсХБП на ПГД осуществляется по общим правилам. Большинство специалистов склоняются к мнению, что начинать терапию статинами во время гемодиализа не рекомендуется из-за отсутствия достаточных доказательств их эффективности и безопасности в этой популяции [11].

В контексте тсХБП у пациентов, находящихся на программном гемодиализе ПГД, дисфункция щитовидной железы выступает как значимый фактор, влияющий на метаболизм липидов. Тиреоидные гормоны играют ключевую роль в регуляции экспрессии генов, ответственных за синтез и активность ферментов, участвующих в обмене липидов, что делает этот аспект особенно важным для исследования [12]. Тиреоидные гормоны напрямую влияют на функционирование ЛПНП и аполипопротеин B (АпоВ), а также на экспрессию рецепторов ЛПНП. Уровень экспрессии этих рецепторов на клеточных мембранах регулируется тиреоидными гормонами, что в норме способствует адекватной элиминации атерогенных ЛПНП из кровотока [12]. Однако при дисфункции щитовидной железы процесс этот нарушается, что ведет к повышению уровней ОХ и ЛПНП в крови. Интересное наблюдение было сделано в отношении стеролсвязывающего регуляторного белка-2, активность которого также регулируется тиреоидными гормонами [13]. Исследования показали, что активация экспрессии гена рецептора ЛПНП может быть опосредована через стеролсвязывающий регуляторный белок-2, что, в свою очередь, способствует нормализации уровней холестерина в крови. Это открытие предоставляет потенциальную возможность для разработки новых терапевтических подходов, направленных на корректировку липидного профиля через модуляцию активности стеролсвязывающего регуляторного белка-2 у пациентов с тсХБП на ПГД. Вклад тиреоидной дисфункции в нарушения липидного обмена у данной категории пациентов до сих пор остается мало изученным, и эффективные лечебные стратегии еще не разработаны. В связи с этим изучение взаимосвязи функционального состояния щитовидной железы и липидного спектра у пациентов с тсХБП на ПГД представляется крайне важным для оптимизации терапевтических подходов и улучшения прогноза для этой группы больных.

Цель исследования: изучить параметры липидного спектра крови у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек на программном гемодиализе с учетом функционального состояния щитовидной железы.

Материалы и методы исследования

В исследование включены 77 пациентов с тсХБП на ПГД. Женщины составляли 32,5% (n=25), в то время как мужчины - 67,5% (n=52). Возраст участников исследования варьировал от 24 до 92 лет, со средним возрастом в общей группе 54,0 ± 16,0 лет. Средний возраст женщин составил 55,0 ± 14,0 лет, а мужчин - 54,0 ± 17,0 лет. Все включенные в исследование пациенты наблюдались в условиях отделения гемодиализа научно-исследовательского института нефрологии научно-клинического исследовательского центра Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (НИИ нефрологии НКИЦ ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России) в 2023 году. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом Университета. Все пациенты ознакомились с информацией и подписали информированное согласие на участие в процедурах, использование их биологического материала, обработку персональных данных до того, как приняли участие в исследовании. В исследование не были включены пациенты, оперированные по поводу патологии щитовидной железы, получавшие/получающие терапию амиодароном, прошедшие радиойодтерапию, а также пациенты с онкологическими и психическими заболеваниями. В рамках одноцентрового одномоментного когортного исследования была проведена оценка показателей тиреоидного статуса и липидного обмена у больных с тсХБП на ПГД. У всех пациентов были оценены параметры тиреоидного статуса (уровень тиреотропного гормона (ТТГ), свободного трийодтиронина (свТ3) и свободного тироксина (свТ4)), параметры липидного спектра крови (уровни ОХ, ТГ, ЛПВП, липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), ЛПНП, коэффициента атерогенности (КА), Лп(а), АпоА1, АпоB, отношение АпоB/АпоA1). Референтные значения оцениваемых параметром составили: ТТГ - 0,4-3,5 мМЕ/л, свТ4 - 7,8–14,3 пмоль/л и свТ3 - 3,5–6,4 пмоль/л, ОХ 3,10–5,20 ммоль/л, ЛПВП >1,55 ммоль/л, ЛПОНП 0,60–1,10 ммоль/л, ЛПНП 1,68–4,53 ммоль/л, ТГ 0,45–1,82 ммоль/л, коэффициент атерогенности <3,0, Лп(а) <300 мг/л, АпоА1 для мужчин 1,1–1,7 г/л, для женщин 1,2–1,9 г/л, АпоВ для мужчин 0,8–1,55 г/л, для женщин 0,75–1,5 г/л, отношение АпоB/АпоA1<0,9. В качестве целевых уровней для показателей липидного спектра крови были приняты следующие значения: уровень ОХ должен быть ниже 4,5 ммоль/л, уровень ТГ - ниже 1,7 ммоль/л. Так как пациенты с тсХБП на ПГД относятся к категории пациентов с очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, целевой уровень ЛПНП должен быть менее 1,4 ммоль/л. Все приведенные выше целевые значения были установлены на основании рекомендаций Европейского общества кардиологов и Европейского общества атеросклероза по диагностике и лечению дислипидемий (2019).

Статистический анализ проведен с использованием StatTech версии 4.0.7 (разработка ООО «Статтех», Россия). Количественные данные, соответствующие нормальному распределению, описывались средними значениями (M) и стандартными отклонениями (SD), а также 95% доверительными интервалами (95% ДИ). Для данных, не соответствующих нормальному распределению, использовались медианы (Me) и интерквартильные размахи (Q1–Q3). Категориальные данные представлялись в виде абсолютных значений и процентных долей. Сравнение количественных данных между двумя группами с нормальным распределением и неравными дисперсиями проводилось с помощью t-критерия Уэлча. Критерий Манна-Уитни (U-тест) использовали для сравнения количественных признаков двух независимых групп. Процентные доли анализировались через четырехпольные таблицы сопряженности с использованием критерия хи-квадрат Пирсона, если ожидаемые значения превышали 10. Корреляционная связь между двумя количественными показателями оценивалась с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена при отклонении распределения от нормального. Критический уровень статистической значимости при проверке статистических гипотез принят равным 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Статистический анализ, выполненный для определения возрастных различий между мужчинами и женщинами, показал отсутствие статистически значимых различий (p>0,05). Стаж ГД обследованных больных составил от 1 до 383 месяцев (50,0 [22,0 – 110,0] мес.). Статистически значимых различий в длительности гемодиализа между мужчинами и женщинами не обнаружено (p=0,197). ИМТ участников исследования варьировал в широком диапазоне от 16,38 до 41,8 кг/м². Средний ИМТ среди женщин, принимавших участие в исследовании, был 25,09±5,38 кг/м². Средний ИМТ среди мужской части участников составил 25,00±5,07 кг/м². При анализе ИМТ с учётом пола статистически значимые различия не были обнаружены (p = 0,944). Был проведен сравнительный анализ показателей возраста, пола и стажа ГД в зависимости от проводимой гиполипидемической терапии. Только 26% больных (n=20) получали постоянную гиполипидемическую терапию статинами. Во всех случаях терапия статинами была инициирована на додиализном этапе в связи с выявлением распространенного атеросклероза. Пациенты, получавшие статины, были значимо старше по сравнению с пациентами, не получавшими статины (63±12 против 51±16 лет, р <0,001). Значимой разницы по полу и стажу ГД выявлено не было (р = 0,407 и р = 0,236 соответственно). У пациентов, получающих статины, на додиализном этапе значимо чаще выявляли распространённый атеросклероз (р = 0,007). Были оценены аполипопротеины и ключевые компоненты липидного профиля (n=77), результаты анализа детализированно представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ показателей липидного спектра крови у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек на программном гемодиализе в зависимости от применения или отсутствия терапии статинами

|

Показатель |

Пациенты, получающие статины (n=20) |

Пациенты, не получающие статины (n=57) |

p |

|

ОХ (3,10-5,20), ммоль/л |

4,14 ± 0,97 (3,69 – 4,60) |

3,68 ± 1,08 (3,39 – 3,96) |

0,092 |

|

Триглицериды (0,45-1,82), ммоль/л |

1,77 [1,06 – 2,04] |

1,59 ± 0,80 (1,38 – 1,80) |

0,457 |

|

ЛПВП (>1,55), ммоль/л |

1,04 [0,91 – 1,18] |

0,95 [0,83 – 1,09] |

0,057 |

|

ЛПОНП (0,60-1,10), ммоль/л |

0,81 [0,49 – 0,94] |

0,73 ± 0,37 (0,63 – 0,83) |

0,454 |

|

ЛПНП (1,68-4,53), ммоль/л |

2,20 ± 0,88 (1,78 – 2,61) |

1,98 ± 1,00 (1,72 – 2,25) |

0,399 |

|

Коэффициент атерогенности (<3,0) |

2,98 ± 1,21 (2,41 – 3,54) |

2,72 [2,09 – 3,77] |

0,954 |

Проведенный анализ не выявил значимых отличий в составе липидного спектра крови между группами пациентов с тсХБП на ПГД, которые либо получали терапию статинами, либо не получали её. Таким образом, применение статинов не приводит к существенным изменениям в липидном спектре крови у данной категории пациентов. Это позволило для дальнейшего анализа объединить всех больных с тсХБП на ПГД в одну группу.

Представлялось важным определить процент пациентов с тсХБП на ПГД, достигших целевых значений показателей липидного спектра крови (табл. 2).

Таблица 2

Процент больных с терминальной стадией хронической болезнью почек на программном гемодиализе, достигших/не достигших целевых значений показателей липидного спектра крови

|

Показатель |

Достигнуты целевые значения, % (n) |

Не достигнуты целевые значения, % (n) |

|

ОбщХС (<4,5), ммоль/л |

74,0 (57) |

26,0 (20) |

|

Триглицериды (<1,7), ммоль/л |

59,7 (46) |

40,3 (31) |

|

ЛПВП (>1,55), ммоль/л |

3,9 (3) |

96,1 (74) |

|

ЛПОНП (0,60-1,10), ммоль/л |

85,7 (66) |

14,3 (11) |

|

ЛПНП (<1,4), ммоль/л |

23,4 (18) |

76,6 (59) |

|

Коэффициент атерогенности (<3,0) |

58,4 (45) |

41,6 (32) |

|

Лп(a) (<300), мг/л |

83,1 (64) |

16,9 (13) |

Содержание ЛПНП отражает высокий атерогенный потенциал у пациентов ССР. У обследованных пациентов с тсХБП на ПГД 76,6% (n = 59) не достигли целевых значений ЛПНП. Содержание общего холестерина было нецелевым у 26,0% больных (n=20), нецелевые уровни ЛПВП были выявлены у 96,1% пациентов (n=74), ТГ вне целевого диапазона были у 40,3% пациентов (n = 31), нецелевые значения Лп(а) выявлены у 16,9% больных (n=13).

Содержание АпоВ, АпоА1 и отношение АпоВ/АпоА1 было оценено в зависимости от пола, так как у мужчин и женщин нормативы этих белков разные. У мужчин содержание АпоВ составило 0,54±0,18 г/л, а у женщин – 0,66±0,26 г/л. Содержание протективных белков АпоА1 у мужчин составило 0,96±0,27 г/л, у женщин – 1,21±0,38 г/л. Отношение АпоВ/Апо А1 у мужчин было 0,59±0,21, у женщин – 0,56±0,20. В большинстве случаев у женщин и мужчин содержание АпоВ было в референсном диапазоне, а содержание АпоА1 в большинстве случаев было снижено. Поэтому возникла необходимость оценить долю пациентов с тсХБП на ПГД, которые достигли целевых показателей аполипопротеинов, что подробно представлено в таблице 3.

Таблица 3

Процентная доля пациентов мужского и женского пола с терминальной стадией хронической болезни почек на программном гемодиализе, достигших целевых показателей аполипопротеинов

|

Категории |

Пол |

p |

|

|

Мужчины, n (%) |

Женщины, n (%) |

||

|

Нецелевой АпоА1 (для мужчин <1,1, для женщин <1,2) |

37 (71,2) |

14 (56,0) |

0,188 |

|

Целевой АпоА1 (для мужчин ≥1,1, для женщин ≥1,2 |

15 (28,8) |

11 (44,0) |

|

|

Целевой АпоВ (для мужчин ≤1,55, для женщин ≤1,5 г/л) |

52 (100,0) |

25 (100,0) |

– |

|

Нецелевое соотношение АпоB/АпоA1 (≥0,9) |

4 (7,7) |

1 (4,0) |

1,000 |

|

Целевое соотношение АпоB/АпоA1 (<0,9) |

48 (92,3) |

24 (96,0) |

|

Нецелевой уровень АпоА1 отмечался у 56,0% (n=14) женщин и у 71,2% (n=37) мужчин, АпоВ был целевым у всех пациентов с тсХБП на ПГД, что не противоречит данным зарубежной литературы. Соотношение АпоВ/АпоА1 было нецелевым у 7,7% мужчин (n=4) и у 4,0% женщин (n=1) с тсХБП на ПГД.

На следующем этапе были проанализированы параметры тиреоидного статуса у 77 пациентов. Медиана ТТГ составила 1,68 (1,23–3,23) мМЕ/л, средний уровень свТ4 был 9,39 ± 2,03 пмоль/л, средний уровень свТ3 – 3,66 ± 0,63 пмоль/л. Повышение уровня ТТГ было выявлено у 20,8% больных (n=16). Синдром «низкого Т3» был выявлен у 40,3% больных с тсХБП на ПГД (n=31). Между уровнем ТТГ и уровнями свТ3 и свТ4 корреляционной зависимости выявлено не было (р = 0,245 и р= 0,986 соответственно). У пациентов с тсХБП на ПГД нарушена физиологическая отрицательная обратная связь между гипофизом и щитовидной железой. Показатели тиреоидной функции у обследованных больных с тсХБП на ПГД не зависели от пола (р> 0,05). В проведенном исследовании была выявлена статистически значимая прямая корреляция между возрастом участников и уровнем свТ4 (rxy = 0,372, р <0,001). Это наблюдение подтверждает данные предыдущих исследований, указывающих на возрастные различия в функционировании щитовидной железы.

Далее в рамках исследования были проанализированы показатели липидного спектра крови двух групп пациентов: тех, у кого наблюдался повышенный уровень ТТГ (субклинический гипотиреоз), и тех, у кого уровень ТТГ был в пределах нормы. Несмотря на известное влияние тиреоидных гормонов на липидный метаболизм, значимых различий в липидных профилях между этими группами обнаружено не было. Проведенный анализ взаимосвязи между уровнями свТ3 и свТ4 с липидным спектром крови также не выявил статистически значимых различий.

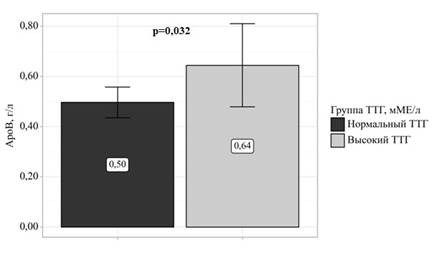

Для изучения содержания интегральных белков Апо были отобраны пациенты, не получающие статины. При анализе показателя АпоВ были выявлены значимые различия у мужчин в зависимости от уровня ТТГ. Так, в подгруппе мужчин с повышенным уровнем ТТГ содержание АпоВ было значимо выше по сравнению с подгруппой мужчин с нормальным уровнем ТТГ (0,64 ± 0,22 и 0,50 ± 0,16 г/л, р = 0,032) (рис. 1).

Рис. 1. Содержание аполипопротеина В у мужчин, не получающих статины, с нормальным и повышенным уровнем тиреотропного гормона

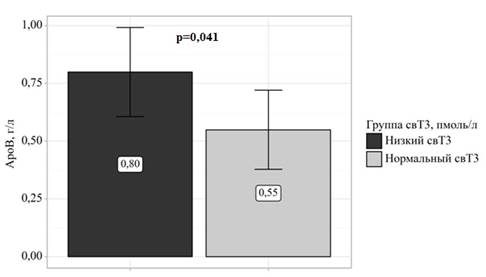

У женщин с тсХБП на ПГД, страдающих от синдрома «низкого Т3», которые не получали терапию статинами, наблюдалась значительно более высокая концентрация апоВ по сравнению с аналогичной группой на фоне терапии статинами (0,80 ± 0,27 и 0,55 ± 0,24, р = 0,041) (рис. 2).

Рис. 2. Концентрации аполипопротеина B у женщин на программном гемодиализе без терапии статинами при нормальных и пониженных значениях свободного трийодтиронина

Полученные в исследовании данные согласуются с результатами отечественных и зарубежных исследований. В большинстве случаев у пациентов с тсХБП на ПГД показатели липидного спектра крови в нормальном диапазоне или несколько снижены. Всего 20 пациентов с тсХБП на ПГД (26%) получали постоянную терапию препаратами из группы статинов. Терапия статинами была инициирована до перевода больных на ГД по соответствующим показаниям – у этих больных был доказан распространенный атеросклероз. Однако важно отметить, что результаты анализа липидного профиля крови у пациентов с тсХБП на ПГД, независимо от того, принимали ли они терапию статинами или нет, не продемонстрировали статистически значимые различия. Вопреки ожиданиям терапия статинами у таких пациентов не сопровождается значимым улучшением липидных параметров и, по литературным данным, не приводит к сокращению смертности от сердечно-сосудистых событий[14].

Исследование показывает, что терапия статинами у пациентов с тсХБП на ПГД не оказывает существенного влияния на параметры липидного спектра крови. Целевые значения ЛПВП и ЛПНП у больных с тсХБП на ПГД не достигаются в большинстве случаев: ЛПВП в нецелевом диапазоне у 96,1% больных, ЛПНП – у 76,6% больных. В исследовании Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) National Kidney Foundation у 55,7% пациентов был повышен уровень ЛПНП выше 100 мг/дл [5]. Следует отметить, что результаты исследований по изучению интегральных белков Апо у больных с тсХБП на ПГД не многочисленны. В нашем исследовании содержание АпоВ у большинства пациентов с тсХБП на ПГД были в референсном диапазоне или несколько снижены, что согласуется с данными зарубежной литературы. Интегральные белки АпоА1, которые опосредуют протективные эффекты в отношении атерогенеза, были снижены у большинства больных: нецелевой АпоА1 у 71,2% мужчин и у 56,0% женщин. Аналогичные результаты были получены в отечественных и зарубежных исследованиях. Проведенное авторами исследование показало существенное значение для глубокого понимания механизмов, лежащих в основе развития атерогенной дислипидемии у пациентов с тсХБП на ПГД. Данная категория пациентов отличается особенно высоким уровнем риска возникновения сердечно-сосудистых осложнений, что делает понимание факторов, способствующих этому риску, критически важным. Исследование липидного спектра в этой популяции позволяет выявить потенциальные мишени для профилактических и терапевтических вмешательств, направленных на уменьшение частоты и тяжести сердечно-сосудистых событий.

У большинства больных с тсХБП на ПГД была выявлена тиреоидная дисфункция в 61,1% случаев (высокий ТТГ у 20,8% (n=16), низкий свТ3 40,3% (n=31)). Больше половины пациентов имеют нарушения тиреоидной функции в условиях уремии. Данные изменения относятся к категории синдрома эутиреоидной патологии. Самостоятельного заболевания щитовидной железы у этих пациентов выявлено не было. Тем не менее дисфункция щитовидной железы (повышение уровня ТТГ и синдром «низкого Т3») сопровождается увеличением содержания атерогенных липидных частиц АпоВ. Увеличение АпоВ липидных частиц у этих больных отражает увеличение количества мелких плотных частиц ЛПНП.

Заключение

Результаты исследования подтверждают значительное влияние тиреоидной дисфункции и дислипидемии на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек, находящихся на программном гемодиализе. У такой когорты пациентов стоит акцентировать внимание на изменениях в липидном спектре крови, особенно на повышении уровней мелких плотных частиц ЛПНП и аполипопротеина В, которые являются маркерами атерогенности и могут способствовать прогрессированию атеросклероза. Особое значение в настоящем исследовании придается анализу соотношения аполипопротеинов АпоВ/АпоА1, которое явилось более чувствительным показателем риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем традиционные измерения в липидограмме. Исследование подтверждает, что даже при отсутствии статистически значимых изменений в стандартной липидограмме анализ аполипопротеинов может выявить скрытые риски. Обращает внимание отсутствие значимого улучшения липидных параметров у пациентов, принимающих статины, что вызывает вопросы касательно эффективности и целесообразности применения терапии статинами у данной категории больных. Несмотря на широкое использование статинов в кардиологической практике, их влияние на исходы у пациентов с хронической болезнью почек на гемодиализе требует дополнительного изучения. Полученные результаты подчеркивают важность комплексного подхода к оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая мониторинг тиреоидного статуса и детальное изучение липидного профиля. Это имеет большое значение для разработки персонализированных стратегий профилактики и лечения сердечно-сосудистых осложнений у этой крайне уязвимой группы пациентов.