За последнее время увеличилось количество больных острым панкреатитом [1-3]. Ввиду изменения тактики лечения пациентов данной группы в сторону более сдержанных консервативных мероприятий появилась проблема, связанная с увеличением количества пациентов с постнекротическими кистами поджелудочной железы (ПЖ). Формирование кист при остром панкреатите наблюдают почти в 20% случаев, этот показатель увеличивается в 4 раза при деструктивных формах. При хроническом панкреатите частота встречаемости кист ПЖ находится в пределах от 20% до 40%, при травмах ПЖ кисты возникают у 20 – 30% пострадавших [4, 5]. Стоит отметить, что за время формирования кисты могут наблюдаться довольно серьёзные осложнения, встречающиеся почти в 40% случаев: кровотечение в полость кисты, нагноение, перфорация, сдавление соседних органов с соответствующей клинической картиной.

Ввиду этого актуальными вопросами для решения проблемы диагностики и лечения пациентов с постнекротическими кистами ПЖ стали: определение степени сформированности стенки кисты, наличие связи кисты с протоковой системой ПЖ, выявление ранних признаков инфицирования содержимого панкреатической кисты, выбор оптимального хирургического вмешательства и правильного тактического подхода [4, 6].

Следует отметить, что именно своевременная и точная диагностика, правильно выбранный метод лечения определяют конечный результат и прогноз качества жизни пациентов с постнекротическими кистами ПЖ [5, 7].

Цель исследования: оценка осложнений после применения предложенного лечебно-диагностического алгоритма для больных с постнекротическими кистами поджелудочной железы.

Материал и методы исследования

Исследование выполняли на базе Медицинского института Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет» и хирургических отделений Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко».

За период с 2016 по 2023 г. включительно в хирургических отделениях ПОКБ проходили лечение 119 пациентов с постнекротическими кистами ПЖ. Также проведен ретроспективный анализ лечения 96 пациентов с постнекротическими кистами ПЖ, находившихся на лечении в клинике с 2008 по 2015 гг. включительно.

Все больные были разделены на две группы. В первую группу вошли 119 (55,3%) пациентов, в диагностике и лечении которых использовали разработанный алгоритм с применением современных миниинвазивных вмешательств и специальных методов исследования (ультразвуковая эластометрия и джоульметрия). Во вторую группу было включено 96 (44,7%) пациентов, в диагностике и лечении которых применяли стандартные методы исследования и традиционные хирургические вмешательства.

С помощью ультразвуковой эластографии определяли сформированность стенки постнекротической кисты ПЖ, джоульметрия позволяла оценить признаки инфицирования содержимого кисты и наличие связи кисты с протоковой системой по

Среди всех пациентов (n=215) мужчин было 143 (66,5%), женщин – 72 (35,8%). Возраст больных варьировал от 22 лет до 81 года. Больных с постнекротическими кистами ПЖ трудоспособного возраста было значительно больше – 73,5% (n = 158). В исследуемых группах размеры и локализация постнекротических кист по отношению к анатомическим отделам ПЖ варьировали. Размеры кист были в пределах от 2 см до 25 см.

Результаты исследования и их обсуждение

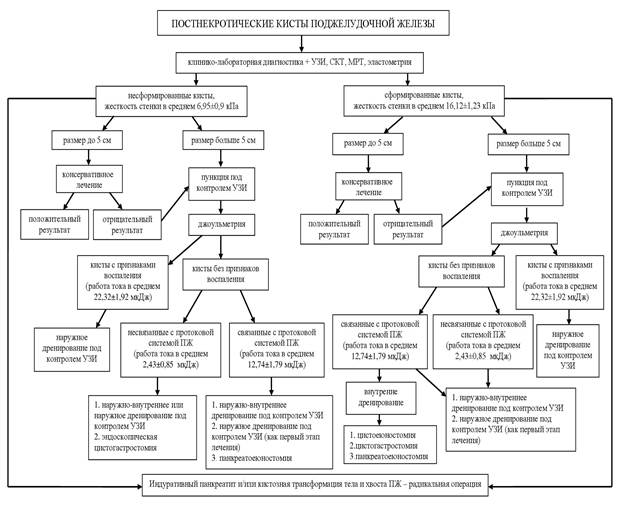

Разработанный лечебно-диагностический алгоритм (рисунок) включал в себя следующие тактические подходы. Лечение пациентов с кистами менее 5 см начинали с консервативной терапии, при неэффективности которой выполняли пункцию под контролем УЗИ и проводили электрохимическое исследование для определения дальнейшей тактики. Независимо от размеров кист и сформированности её стенки при выявлении инфицирования кисты выполняли наружное дренирование под ультразвуковой навигацией. В случае несформированной кисты более 5 см без признаков воспаления и без связи с протоковой системой ПЖ выбирали между миниинвазивным вмешательством под контролем УЗИ (наружно-внутреннее или наружное дренирование) и эндоскопической цистогастростомией. При несформированных кистах более 5 см без признаков воспаления и связанных с протоковой системой ПЖ выполняли наружно-внутреннее дренирование под контролем УЗИ, наружное дренирование под контролем УЗИ (как первый этап хирургического лечения), панкреатоеюностомию. Наличие сформированной кисты более 5 см без признаков воспаления и без связи с протоковой системой ПЖ было показанием к наружно-внутреннему дренированию под контролем УЗИ или наружному дренирование под контролем УЗИ (как первый этап лечения). При сформированных кистах более 5 см без признаков воспаления и связанных с протоковой системой ПЖ выбирали между мининвазивными вмешательствами под ультразвуковой навигацией и одним из вариантов внутреннего дренирования (цистоеюностомия, цистогастростомия, панкреатоеюностомия). Стоит отметить, что включение в алгоритм традиционных хирургических операций было обусловлено ещё и тем, что не все клиники имеют возможность выполнять миниинвазивные вмешательства. В случае кистозной трансформации тела и хвоста поджелудочной железы, а также наличия индуративного панкреатита, особенно с признаками билиарной гипертензии, вне зависимости от размеров кист ПЖ и их связи с протоковой системой ПЖ выполняли радикальные операции (панкреатодуоденальную резекцию и дистальную резекцию ПЖ).

Лечебно-диагностический алгоритм для больных с постнекротическими кистами поджелудочной железы

В первой группе пациентов после применения разработанного алгоритма наблюдали 20 (18,7%) интраабдоминальных осложнений и 3 (2,7%) экстраабдоминальных осложнения. Во второй группе больных после лапаротомных дренирующих операций – 32 (39,1%) интраабдоминальных осложнения и 9 (10,9%) экстраабдоминальных осложнений (табл. 1).

Таблица 1

Количество осложнений у исследуемых пациентов после хирургического лечения

|

Характер осложнений |

Первая группа |

Вторая группа |

Достоверность |

||||

|

абс. |

Процент от всех операций (n = 107) |

Процент от всех осложнений (n = 23) |

абс. |

Процент от всех операций (n = 82) |

Процент от всех осложнений (n = 41) |

||

|

Интраабдоминальные |

20 |

18,7 |

87 |

32 |

39,1 |

78 |

<0,001 |

|

Экстраабдоминальные |

3 |

2,7 |

13 |

9 |

10,9 |

22 |

0,02 |

|

Итого |

23 |

21,4 |

100 |

41 |

50 |

100 |

<0,001 |

С позиций доказательной медицины, используя теорию шансов, было выполнено сравнение общего количества осложнений в исследуемых группах (таблица 2). В ходе исследования получена статистически значимая разница между общим количеством осложнений у пациентов первой группы и второй группы (p = 0,0002). Такие результаты обусловлены применением большего количества лапаротомных операций у больных второй группы (р = 0,02) и их высокой послеоперационной травмой для пациентов.

Таблица 2

Оценка общего количества осложнений у исследуемых пациентов: первая группа (n = 119) и вторая группа (n = 96)

|

Показатель эффективности вмешательства |

Значение (95 % ДИ) |

|

Осложнения |

|

|

ЧИЛ, % |

0,193277311 |

|

ЧИК, % |

0,427083333 |

|

СОР, % |

0,547448248 |

|

САР, % |

0,233806022 |

|

ЧБНЛ |

4,277049794 |

|

ОР |

0,4526 |

|

ОШ |

0,321392276 |

|

χ2 |

13,8935 |

|

р |

0,0002 |

Отмечалось достоверное снижение послеоперационных осложнений в первой группе по сравнению со второй группой – с 39,1% до 18,7% (р < 0,001).

Структура интраабдоминальных осложнений представлена в таблице 3.

Таблица 3

Послеоперационные интраабдоминальные осложнения в исследуемых группах

|

Характер осложнений |

Первая группа |

Вторая группа |

Всего |

Достоверность |

|||

|

абс. |

% от всех операций (n = 107) |

абс. |

% от всех операций (n = 82) |

абс. |

% от всех операций (n = 189) |

||

|

Кровотечение в полость кисты |

5 |

4,7 |

5 |

6,1 |

10 |

5,3 |

0,66 |

|

Миграция дренажа |

7 |

6,6 |

1 |

1,2 |

8 |

4,2 |

0,07 |

|

Нагноение п/о раны |

1 |

0,9 |

5 |

6,1 |

6 |

3,2 |

0,04 |

|

Нагноение кисты |

4 |

3,8 |

2 |

2,4 |

6 |

3,2 |

0,61 |

|

Несостоятельность анастомоза |

1 |

0,9 |

5 |

6,1 |

6 |

3,2 |

< 0,001 |

|

Перитонит |

1 |

0,9 |

3 |

3,7 |

4 |

2,1 |

0,20 |

|

Внутрибрюшное кровотечение |

0 |

0 |

3 |

3,7 |

3 |

1,6 |

0,05 |

|

Кишечная непроходимость |

0 |

0 |

3 |

3,7 |

3 |

1,6 |

0,05 |

|

Абсцесс брюшной полости |

0 |

0 |

3 |

3,7 |

3 |

1,6 |

0,05 |

|

Желчеистечение в брюшную полость без развития перитонита |

0 |

0 |

1 |

1,2 |

1 |

0,5 |

0,25 |

|

Эвентрация |

0 |

0 |

1 |

1,2 |

1 |

0,5 |

0,25 |

|

Желудочно-кишечное кровотечение |

1 |

0,9 |

0 |

0 |

1 |

0,5 |

0,85 |

|

Итого |

20 |

18,7 |

32 |

39,1 |

52 |

27,5 |

0,004 |

Получена статистически значимая разница между количеством интрабдоминальных осложнений у пациентов первой группы и второй группы (p = 0,004).

У исследуемых пациентов наиболее часто встречались следующие осложнения: кровотечение в полость кисты (n=10) и миграция дренажа (n=8). Такие осложнения, как эвентрация (n=1) и желудочно-кишечное кровотечение (n=1), наблюдали реже. Несостоятельность анастомоза и нагноение послеоперационной раны чаще встречались у пациентов второй группы, чем у больных первой группы (р = 0,04). Это было обусловлено большей операционной травмой, т.к. в лечении пациентов группы сравнения в основном применяли традиционные хирургические операции.

Внутрибрюшное кровотечение, кишечная непроходимость, абсцесс брюшной полости, желчеистечение в брюшную полость и эвентрация наблюдали только у больных второй группы. У одного пациента первой группы наблюдали желудочно-кишечное кровотечение, которое не встречали у пациентов второй группы.

В таблице 4 представлена структура экстраабдоминальных осложнений в исследуемых группах.

Таблица 4

Структура экстраабдоминальных осложнений в исследуемых группах

|

Характер осложнений |

Первая группа |

Вторая группа |

Всего |

Достоверность |

||||||

|

абс. |

Процент от всех операций (n = 107) |

Процент от всех осложнений (n = 3) |

абс. |

Процент от всех операций (n = 82) |

% от всех осложнений (n = 9) |

абс. |

Процент от всех операций (n = 189) |

Процент от всех осложнений (n =12) |

||

|

Тромбофлебит вен нижних конечностей |

1 |

0,9 |

33,3 |

2 |

2,4 |

22,2 |

3 |

1,6 |

25 |

0,41 |

|

Тромбоэмболия легочной артерии |

1 |

0,9 |

33,3 |

2 |

2,4 |

22,2 |

3 |

1,6 |

25 |

0,41 |

|

Экссудативный плеврит |

1 |

0,9 |

33,3 |

5 |

6,1 |

55,6 |

6 |

3,2 |

50 |

0,04 |

|

Итого |

3 |

2,7 |

100 |

9 |

10,9 |

100 |

12 |

6,4 |

100 |

0,02 |

При анализе результатов выявлено, что экстраабдоминальных осложнений в первой группе было достоверно меньше (р = 0,02), причём такое осложнение как экссудативный плеврит у пациентов второй группы встречалось чаще, чем у больных первой группы (р = 0,04).

Таким образом, получены статистически значимые данные о снижении количества послеоперационных осложнений после применения разработанного лечебно-диагностического алгоритма (р < 0,05). В ходе исследования было выявлено, что большее количество развившихся послеоперационных осложнений (90 %) у пациентов первой группы были купированы с помощью консервативных мероприятий и миниинвазивных вмешательств под контролем УЗИ, тогда как пациентам второй группы 59,4% осложнений купировали посредством применения дополнительных лапаротомных операций.

Выводы

1. Применение разработанного алгоритма с использованием специальных методов исследования и миниинвазивных технологий в лечении больных с постнекротическими кистами поджелудочной железы позволил снизить количество послеоперационных осложнений в 2,3 раза.

2. Наиболее частыми послеоперационными осложнениями у исследуемых больных были кровотечение в полость кисты и миграция дренажа.