Эндопротезирование является методом выбора хирургического лечения выраженной патологии тазобедренного сустава, благодаря которому относительно быстро возможно устранить боль и нарушение функции сустава, тем самым улучшив качество жизни пациента.

Данная хирургическая методика в современном варианте имеет уже более чем пятидесятилетнюю историю, определенные общепринятые показания и широко известные результаты, регулярно публикуемые в отчетах регистров эндопротезирования.

Для данной операции существуют различные показания, такие как коксартроз 3-й стадии различной этиологии, асептический некроз, травмы тазобедренного сустава, онкологические и системные воспалительные заболевания (ревматоидный артрит и др.). Имеются различные варианты травмы тазобедренного сустава. В одном случае происходят перелом вертлужной впадины, вариантов которого значительное количество (изолированные переломы одной из стенок впадины или их сочетание), или перелом бедренной кости (шейка или вертельная область), в другом – возникает травма мягких тканей области сустава (суставной капсулы, внутрисуставного хряща и других структур). И те и другие варианты травмы могут как напрямую являться показанием к первичному эндопротезированию тазобедренного сустава, так и в дальнейшем приводить к развитию посттравматического коксартроза 3-й стадии, требующего замены сустава.

В международных регистрах эндопротезирования отражены результаты в зависимости от многих причин, однако посттравматические коксартрозы рассматриваются либо в варианте операции по поводу перелома шейки бедренной кости, либо единым блоком вместе с другими редкими причинами.

Во многих публикациях по проблеме первичного эндопротезирования тазобедренного сустава отражены более низкие показатели выживаемости эндопротезов у пациентов с посттравматическим коксартрозом.

В 2021 г. А.А. Пронских с соавторами на основании анализа 1843 публикаций отметили, что в мировой литературе в настоящее время отсутствует единая классификация посттравматических дефектов вертлужной впадины [1]. Таким образом, сбор и анализ клинического материала крайне сложны ввиду отсутствия четких сопоставимых критериев. В связи с этим, несмотря на большое количество пациентов с данной проблемой и разнообразные хирургические методы лечения данной патологии, в настоящее время отсутствует алгоритм выбора хирургической тактики при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава в условиях посттравматических деформаций стенок вертлужной впадины [2]. В результате у данной группы пациентов результаты первичного эндопротезирования тазобедренного сустава хуже, чем у пациентов с другими причинами развития коксартроза [3]. Процент осложнений существенно различается как в отечественных, так и в зарубежных публикациях, что, вероятно, обусловлено отсутствием возможности точно описать степень повреждения костной основы на момент первичной операции. Так, А.Н. Грищук с соавторами в своем исследовании отмечают, что в 1,7% случаев в результате послеоперационных осложнений требовалось ревизионное вмешательство, тогда как в исследовании Р.М. Тихилова с соавторами отмечается 26% осложнений после первичного эндопротезирования [4, 5]. S. Khurana et al. (2015) декларируют 12,5% различных осложнений, требующих повторных операций [6].

Следует отметить, что для описания посттравматических деформаций вертлужной впадины с целью последующего анализа многие авторы используют классификации, разработанные для острой травмы, такие как AO/ASIF [7], и для ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава, например W.G. Paprosky [8]. Однако все имеющиеся на данный момент классификации не позволяют точно описать локализацию и степень деформации стенок вертлужной впадины, поскольку были разработаны для решения других задач. В российских научных публикациях также отмечается отсутствие единой системы оценки посттравматических деформаций, и авторы предлагают свои классификации с целью систематизации данных по посттравматическим коксартрозам для достоверного анализа результатов эндопротезирования тазобедренного сустава и разработки рекомендаций для улучшения выживаемости конструкций. Так, в 2011 г. в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена предложена классификация посттравматических коксартрозов, основанная на степени смещения головки бедренной кости, деформации вертлужной впадины и состоянии тазового кольца [9]. В ней выделены 3 типа изменений: 1 – головка бедренной кости не смещена, легкая деформация задней стенки вертлужной впадины, 2 – подвывих головки, выраженная деформация задней стенки вертлужной впадины (разделяется на подгруппы в зависимости от величины смещения головки), 3 – нестабильность тазового кольца, деформация нескольких стенок вертлужной впадины. Данная классификация рекомендована к использованию Министерством здравоохранения Российской Федерации в клинических рекомендациях 2016 г. Однако данная классификация в современных публикациях практически не встречается, что указывает на то, что она не нашла практического применения. Одним из главных недостатков данной классификации является невозможность ее использования при отсутствии головки бедренной кости в результате асептического некроза, что на практике встречается довольно часто.

В данной статье мы хотим на клиническом примере продемонстрировать использование классификации ASPID [10], разработанной в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена для применения при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава при наличии посттравматических деформаций вертлужной впадины. Она позволяет универсально указывать локализацию и степень деформации каждой стенки вертлужной впадины, за счет чего возможно единообразно описать каждый конкретный случай, делая его доступным для дальнейшего анализа и разработки алгоритма выбора хирургической тактики при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава.

Клинический случай

Пациентка К., 38 лет, доставлена в клинику РНИИТО им. Р.Р. Вредена бригадой скорой помощи после кататравмы, полученной в результате падения с 5-го этажа. При поступлении после комплексного обследования диагностирован перелом вертлужной впадины со смещением передней и задней стенок, тазовое кольцо не повреждено. Выполнено оперативное лечение – металлоостеосинтез вертлужной впадины двумя реконструктивными пластинами и винтами. Восстановительный период протекал без особенностей.

При дальнейшем наблюдении в динамике выявлены нарастание болевого синдрома и ограничение функции оперированного тазобедренного сустава. При проведении лучевых методов диагностики, а именно компьютерной томографии тазобедренного сустава, отмечаются незначительная дисконгруэнтность суставных поверхностей, признаки сформировавшегося посттравматического коксартроза 3-й стадии.

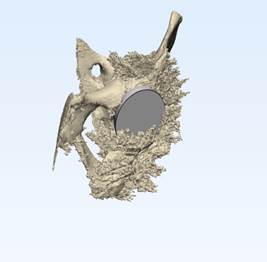

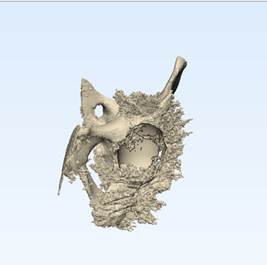

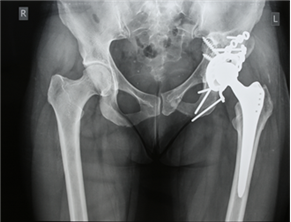

Через 6 месяцев пациентка повторно поступила в клинику РНИИТО им. Р.Р. Вредена с целью первичного эндопротезирования левого тазобедренного сустава. При поступлении выполнены рентгенограммы левого тазобедренного сустава (рис. 1), повторно выполнена компьютерная томография, на основе которой построена 3D-модель таза (рис. 2) и определен процент покрытия стандартного вертлужного компонента (рис. 3). Выявлены следующие деформации стенок вертлужной впадины: передней – 27 мм, верхней – 2 мм, задней – 2 мм, внутренней – 2 мм, тазовое кольцо стабильно. Для определения процента покрытия ацетабулярного компонента в 3D-модель таза в компьютерной программе была установлена стандартная полусфера с соблюдением углов фронтальной инклинации и антеверсии. Далее в компьютерной программе определена площадь контакта полусферы и вертлужной впадины. Таким образом, в опыте вертлужный компонент покрыт на 71,8%.

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма таза перед операцией

Рис. 2. 3D-модель таза, в вертлужную впадину установлен стандартный полусферический компонент эндопротеза (наводки из-за металлоконструкций)

Рис. 3. Представлен контакт стандартной полусферы с вертлужной впадиной

Выполнено первичное эндопротезирование левого тазобедренного сустава с частичным удалением металлоконструкций, мешавших установке компонентов эндопротеза. После операции выполнены контрольные рентгенограммы – положение компонентов эндопротеза стабильное (рис. 4). Через 12 дней пациентка выписана в удовлетворительном состоянии, рана зажила первичным натяжением.

Через 5 лет после операции на контрольном осмотре – компоненты эндопротеза стабильны (рис. 5). Сумма баллов по шкале Харриса – 92 (отличный функциональный результат).

Рис. 4. Рентгенограмма левого тазобедренного сустава после операции

Рис. 5. Рентгенограмма сустава через 5 лет после операции

Результаты исследования и их обсуждение

Первичное эндопротезирование при посттравматических деформациях вертлужной впадины в настоящее время остается технически сложной операцией в связи с трудностью фиксации вертлужного компонента в условиях измененной анатомии. Поэтому данная операция требует большого мастерства и опыта хирурга, тщательного предоперационного планирования, а также большого набора хирургических инструментов и конструкций.

Следует отметить, что многим пациентам, как и в данном случае, при острой травме таза выполняются различные варианты остеосинтеза. Таким образом, в области операции образуются рубцы, которые обусловливают проблемы при доступе в случае дальнейшего эндопротезирования, а также установленные металлоконструкции создают дополнительные трудности для фиксации компонентов, и требуется их частичное или полное удаление, в результате которого интраоперационно костные дефекты стенок вертлужной впадины могут увеличиваться. Также наличие металлоконструкций и ранее перенесенные операции повышают риск развития послеоперационных инфекционных осложнений, что требует адекватной интра- и послеоперационной антибиотикопрофилактики.

Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава при посттравматических коксартрозах с наличием деформаций стенок вертлужной впадины является сложным для хирургов еще и потому, что в настоящее время отсутствует общепринятая классификация, позволяющая точно описать каждый конкретный случай с целью обобщения большого объема данных. В связи с этим невозможно разработать алгоритм, позволяющий точно определить необходимый объем операции и возможные варианты конструкций, требующиеся при первичном эндопротезировании в случае каждой конкретной деформации, а в случае отсутствия необходимого медицинского инструментария – решить вопрос о переводе больного в медицинское учреждение более высокого звена.

В настоящее время в НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена разработана оригинальная классификация посттравматических деформаций вертлужной впадины, ориентированная на первичное эндопротезирование тазобедренного сустава [2, 10]. Пациентам с посттравматическими коксартрозами выполняются компьютерные томограммы тазобедренного сустава, далее по ним описывается величина деформации каждой стенки вертлужной впадины (передней, верхней, задней, внутренней), а также оценивается стабильность тазового кольца. По первым буквам названий стенок она получила название ASPID. Далее величина деформации каждой стенки кодируется цифрой в зависимости от того, в какой числовой интервал она попадает (0 – до 5 мм, 1 – 6–15 мм, 2 – более 15 мм). При наличии металлоконструкций в области стенки ставится дополнительная буква h (от англ. hardware). Таким способом получается формула, позволяющая точно описать каждый конкретный случай деформации, в результате чего в дальнейшем можно получить большой объем единообразных данных, доступных для статистической обработки и разработки алгоритма выбора хирургической тактики при первичном эндопротезировании. В данном конкретном случае формула деформации A2h, S0, P0, I0h, D0.

На основании данной классификации в 2021 г. запатентована база данных: «Хирургическая тактика в зависимости от степени деформации вертлужной впадины по классификации ASPID» [11]. По нашему мнению, популяризация и применение данной классификации позволят в относительно короткие сроки накопить большой объем данных и разработать алгоритм тактики при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава при посттравматических деформациях вертлужной впадины, что значительно улучшит результаты как при краткосрочном, так и при долгосрочном наблюдении.