Взрывные переломы тел позвонков грудного и поясничного отделов составляют от 10% до 20% всех переломов позвоночника [1]. Оптимальная стратегия лечения менее тяжелых типов переломов позвонков (A0-A2) была описана как консервативная с наилучшим соотношением пользы и риска и хирургическая – для тяжелых типов повреждений (B и C), особенно осложненных [2, 3]. Однако не существует консенсуса в отношении переломов типа A3 (неполный взрывной) и A4 (полный взрывной) без неврологического дефицита. Во многих исследованиях, включая большие метаанализы, до сих пор не прекращаются споры о способах лечения данных типов повреждений [4, 5]. В целом ряде крупных обзоров говорится о недостаточных доказательствах и отсутствии статистически значимых различий с точки зрения функциональных результатов не только между консервативным и оперативным вариантами, но и между способами хирургических методов [6].

В настоящем литературном обзоре была поставлена следующая цель: провести анализ эффективности способов хирургического лечения неполных и полных взрывных переломов тел позвонков (типов А3, A4 по классификации AO/Spine) грудного и поясничного отделов позвоночника. В работе приведены хирургические методы лечения неосложненных переломов тел позвонков: задняя фиксация, гибридная и циркулярная стабилизации.

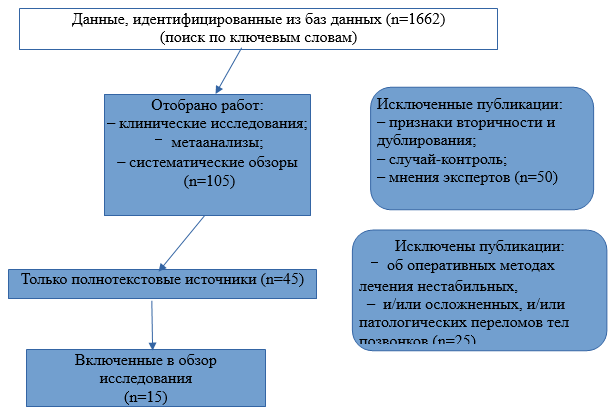

Для настоящего обзора поиск подходящих исследований проводился в базе PubMed, социальной сети Research Gate, научной электронной библиотеке eLIBRARY. Были использованы следующие ключевые слова (на английском языке): «позвонок», «взрывной перелом» или «перелом позвонка»; «аугментация», «стабилизация позвонка», «задняя стабилизация; «кифоз», «циркулярная стабилизация». Хронологические границы поиска составили с 2011 по 2021 гг. На втором шаге отобраны только полнотекстовые источники. На третьем этапе выбраны работы, содержащие в себе клинические исследования, метаанализы, систематические обзоры по данной теме. На последнем этапе исключены источники, содержащие данные об оперативных методах лечения нестабильных, и/или осложненных, и/или патологических переломов тел позвонков (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема поиска литературы

Для удобства все отобранные работы были разделены по следующим группам: исследования в области протяженности задней фиксации; исследования в области цементной аугментации винтов; исследования в области гибридной и циркулярной стабилизаций. Список освещенных в данном обзоре исследований и их ключевые позиции представлены в таблице 1.

Таблица 1

Ключевые позиции включенных в анализ исследований

|

Автор, год |

Пациенты (n) |

Методы лечения |

Наблюдение (мес.) |

Дизайн исследования |

Положения |

Учет сагиттального баланса |

|

Girardo 2021 |

37

|

кТПФ*/ пТПФ |

24 |

IIb |

Преимущества протяженной фиксации (8 винтов) перед короткосегментарной (4–6 винтов)

|

нет |

|

Filho 2016 |

188 |

12 |

Ia |

нет |

||

|

Aly 2017 |

365 |

|

Ia |

да |

||

|

Waqar 2017 |

28 |

18 |

IIb |

нет |

||

|

Sallam 2018 |

91 |

|

IIb |

да |

||

|

Chang MC 2013 |

86 |

пТПФ +А/ГС |

16 |

IIb |

Аугментация винтов повышает стабильность транспедикулярных винтов |

нет |

|

Saman 2015 |

24 |

пТПФ +А/пТПФ |

15 |

IIb |

нет |

|

|

Scholz 2018 |

21 |

пТПФ/ ВС+кТПФ |

24 |

IIa |

Преимущества циркулярной стабилизации |

нет |

|

Takenaka 2014 |

8 |

ВС+кТПФ |

|

IIb |

|

нет |

|

Hoffmann 2013 |

23 |

ВС+кТПФ |

18 |

IIa |

Преимущества гибридной стабилизации перед циркулярной стабилизацией

|

нет |

|

Spiegl 2018 |

20 |

ГС / ВС +кТПФ |

18 |

IIb |

нет |

|

|

Uchida 2010 |

83 |

ГС/ ВС/пТПФ |

12 |

IIb |

нет |

|

|

Xiang- Yao Sun 2017 |

|

ГС/ пТПФ |

|

Ia |

нет |

|

|

Li 2020 |

166 |

ГС/ВП |

24 |

Ia |

нет |

* Примечание:

кТПФ (SSI) – короткосегментарная транспедикулярная фиксация (Short Segment Instrumentation);

пТПФ (LSI) – протяженная транспедикулярная фиксация (Long Segment Instrumentation);

+А – дополнительная аугментация винтов (augmentation of pedicle screws);

ГС – гибридная стабилизация (ТПФ + вертебропластика) (hybrid stabilization);

ВС – вентральный спондилодез (anterior spondylodesis)

Статистические методы

Общие оценки коррекций кифоза, разницы VAS и изменения ODI для разных методов хирургических вмешательств вычислялись как групповые средние (СРЕД) разностей значений до и после вмешательств (РСРЕД или MD (англ.)) с 95%-ным доверительным интервалом (95%-ный ДИ, или 95% СI (англ.)). Для оценки величины относительного эффекта (относительно стандартного отклонения коррекции) в исследуемых группах вычислялись групповые стандартизованные средние разности и 95%-ный ДИ. Общие средние потери коррекций кифоза в группах оценивались как групповые средние потери коррекций кифоза [7, 8].

Коррекции кифоза, потери коррекции кифоза, разница VAS и изменения ODI в общей группе и в подгруппах разных методов хирургических вмешательств исследованы на неоднородность с вычислением статистик гетерогенности Q, I2 и достигнутого уровня значимости p методом χ-квадрат, проведена оценка квадрата среднего отклонения коррекций τ2. Неоднородными являются все общие группы (во всех моделях p<0,001). По величине относительного эффекта коррекции кифоза однородной является группа ВС+кТПФ (p=0,142), по разнице VAS однородны группы ВС+кТПФ (p=0,084) и кТПФ (p=0,959), по остальным оценкам выявлена неоднородность групп хирургических вмешательств. Ввиду выявленной неоднородности групп для сравнения и описания количественных оценок использовались модели со случайными эффектами (RE) [8, 9].

Для исследования ассоциации исходного кифоза с коррекцией кифоза, с потерей коррекции кифоза, с разницей VAS и с изменениями ODI в общей группе всех хирургических вмешательств строились однофакторные регрессионные модели со случайными эффектами [10]. Ввиду отсутствия данных о корреляционных коэффициентах исходного кифоза с исследуемыми значениями в статьях как грубая оценка степени выраженности ассоциаций рассчитывались коэффициенты корреляции Спирмена и уровни значимости p, для визуального анализа строились диаграммы рассеяния.

Расчеты произведены в программе RStudio (версия 1.4.1106 © 2009-2021 RStudio, PBC) на языке R (версия 4.0.5) c помощью пакета metafor [8].

Результаты исследования и их обсуждение. Работы оценивались по следующим параметрам: по степени коррекции кифотической деформации по методу Cobb после оперативного вмешательства, степени потери коррекции не менее чем через 12 месяцев послеоперационного наблюдения, а также по разнице VAS (Visual Analog Scales), разнице функциональных исходов по ODI (Oswestry Disability Index).

Таблица 2

Количество источников с данными статистического анализа

|

Методы хирургических вмешательств (МХВ) |

Отобрано |

Коррекция кифоза |

Потеря коррекции кифоза |

Разница VAS |

Изменение ODI |

|||||

|

МХВ в источниках, n |

Всего пациентов, n |

Кол-во источников, n |

Всего пациентов, n |

МХВ в источниках, n |

Всего пациентов, n |

МХВ в источниках, n |

Всего пациентов, n |

МХВ в источниках, n |

Всего пациентов, n |

|

|

ВС+ кТПФ |

4 |

63 |

4 |

63 |

4 |

63 |

2 |

33 |

1 |

8 |

|

кТПФ |

5 |

397 |

5 |

397 |

5 |

397 |

2 |

77 |

– |

– |

|

пТПФ |

8 |

409 |

7 |

400 |

8 |

409 |

3 |

103 |

– |

– |

|

пТПФ+А |

2 |

59 |

1 |

45 |

2 |

59 |

1 |

45 |

– |

– |

|

пТПФ+ВП |

3 |

152 |

3 |

152 |

3 |

152 |

3 |

152 |

1 |

83 |

|

ВСЕГО |

22 (14 публикаций) |

1080 |

20 |

1057 |

22 (14 публикаций) |

1080 |

11 |

410 |

2 |

91 |

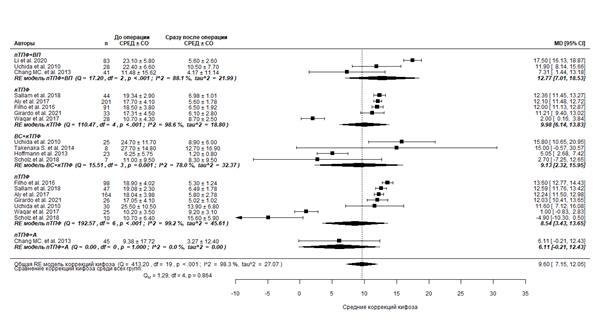

При анализе средней коррекции величины кифоза значимых различий между группами не выявлено (p=0,864). Средняя коррекция кифотической деформации составила 9,60 (95%-ный ДИ [7,150; 12,050]) (рис. 2).

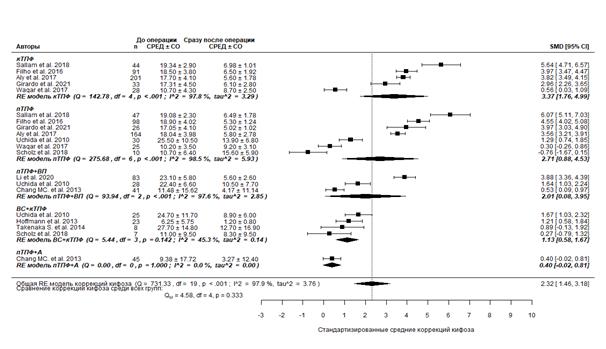

Выявлена значимая корреляция между коррекцией кифоза с величиной исходного кифоза (r=0,81, p<0,001). Проведено сравнение стандартизированных средних коррекций кифоза между группами, выражающих величину эффекта относительно отклонений коррекции. Короткосегментарная ТПФ со стандартизированной средней коррекцией 3,37 (95%-ный ДИ [1,76; 4,99]) была значимо лучше, чем циркулярная стабилизация и протяженная ТПФ с аугментацией, между протяженной ТПФ и гибридной стабилизацией значимых различий не выявлено (рис. 3).

Рис. 2. Средняя коррекция кифоза в группах

Рис. 3. Стандартизированная средняя коррекция кифоза в группах

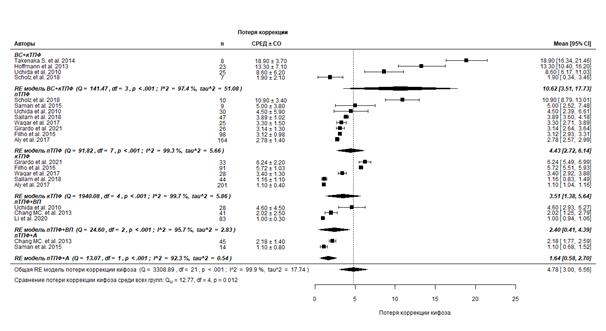

Стандартизированная коррекция кифоза коррелирует с исходной величиной кифоза (r=0,52б, p=0,019). В отдаленном периоде наблюдения потеря коррекции значимо различалась между разными группами хирургических вмешательств (p=0,012). Наибольшая потеря коррекции выявлена в группе циркулярной стабилизации – 10,62° (95%-ный ДИ [3,51; 17,73]) (рис. 4).

Рис. 4. Потеря коррекций кифоза в группах

Среди других групп значимых различий не обнаружено. Корреляции между значениями потери коррекции и исходного кифоза в общей группе всех хирургических вмешательств не обнаружено (r=0,07; p=0,755). Следует отметить, что при исходном кифозе более 20° корреляционная связь с коррекцией кифоза не выявлена (r=–0,2, p=0,747), что указывает на ограничение возможностей максимальной коррекции рассмотренных хирургических методов.

Определение болевых ощущений после проведенного лечения проведено только у 561 пациента. Меньшая выраженность болевого синдрома была связана с меньшим объемом оперативного вмешательства. Общее групповое уменьшение боли варьировало в интервалах 4,51 (95%-ный ДИ [4,13; 4,88]). Причем в большей степени она уменьшилась у больных, перенесших гибридную стабилизацию, циркулярную стабилизацию и протяженную ТПФ с аугментацией: 5,19 (95%-ный ДИ [4,75; 5,64]); 4,57 (95%-ный ДИ [2,34; 6,81]) и 3,70 (95%-ный ДИ [3,39; 391] соответственно. При стандартизированных показателях величина относительно изменения VAS значимо лучше в группах гибридной стабилизации и протяженной ТПФ с аугментацией, чем в остальных группах (p=0,024). Разница VAS значимо коррелирует с исходной величиной кифоза во всех группах (r=0,61, p=0,048). Данные ODI позволили сравнить только 2 группы. Значительное снижение показателей ODI демонстрировались в группе гибридной стабилизации, но не в группе циркулярной стабилизации (51,00 [49,67; 52,33], 29,63 [27,59; 31,67] соответственно) (p<0,01).

Одной из главных дилемм для спинальных хирургов является выбор между короткосегментарной и длинносегментарной фиксацией. Оба типа стабилизации имеют ряд преимуществ: длинносегментарная обеспечивает хорошую стабильность перелома, в то время как короткосегментарная позволяет сохранить функцию соседних позвоночно-двигательных сегментов (ПДС), обеспечить малотравматичность, снизить кровопотерю, сэкономить время операции [10]. В исследовании M. Girardo et al. [11] проводился сравнительный анализ протяженности фиксаций у пациентов с повреждениями тел позвонков. Статистический анализ не выявил различий в коррекции локального кифоза между группами протяженной и короткой фиксаций. Однако в первой группе была обнаружена достоверная разница между до- и послеоперационным уровнем кифоза (p=0,046), тогда как во второй группе такой же разницы обнаружено не было. К подобным результатам пришли и другие исследователи [12, 13]. В метаанализе Aly et al. [14] не обнаружено различий с точки зрения рентгенологических и функциональных результатов. Анализ, проведенный Assuncao Filho et al. [15], показал низкую коррекцию кифотической деформации короткосегментарной фиксации сразу после операции и потерю коррекции в долгосрочном наблюдении. Результаты данного исследования не демонстрируют выраженную потерю коррекции. Это может быть связано с установленными винтами на уровне перелома, что улучшило стабильность конструкции, позволив добиться сохранения нормальных межсегментарных взаимоотношений в сагиттальной плоскости [16]. Тем не менее, длинносегментарная фиксация по-прежнему остается операцией выбора, обеспечивая оптимальную стабильность. В результате проведенного обзора лучшая коррекция кифотической деформации при сравнении с коротко- и длинносегментарной фиксациями значимых различий между достигнутой коррекцией после операции не выявлено (кПТФ 9,98° [6,14;13,83]; пТПФ 8,54° [3,43;13,65]) (рис. 2, 3). Среди рассматриваемых методов хирургического лечения с позиции коррекции локальной деформации и меньшей ее потери приоритет принадлежит протяженной транспедикулярной фиксации.

Серьезным осложнением является нестабильность транспедикулярных винтов, особенно у пациентов с низкой минеральной плотностью костной ткани [17]. Для профилактики данного вида осложнений нередко применяется костный цемент в качестве дополнительной стабилизации, чему посвящен ряд исследований [18–20]. Однако вопрос, достаточно ли короткосегментарной стабилизации в сочетании с цементной аугментацией или же необходима протяженная фиксация для обеспечения адекватной стабильности переломов тел позвонков, до сих пор остается открытым.

Работа L. Weser et al. [21] посвящена оценке эффекта цементной аугментации в коротко- и длинносегментарных видах фиксации в опытах in vivo путем моделирования осевой компрессии, а также момента сгибания/разгибания. Объединив все тестовые подгруппы, авторы пришли к выводу, что значительной разницы между аугментированными цементом винтами в короткосегментарной фиксации и протяженной фиксации без аугментации не было. Аугментация повышает стабильность короткосегментарной конструкции, однако эффект может быть не столь выраженным, как ожидалось от биомеханических тестов. Расширение зоны фиксации приводит к повышению стабильности по сравнению с кТПФ с аугментацией и должно быть предпочтительным, особенно у пациентов с низкой минеральной плотностью костной ткани. Также Weser et al. выявили, что при выборе кТПФ в сочетании с аугментацией рекомендуется использовать моноаксиальные винты, так как полиаксиальные винты имеют высокие риски расшатывания ввиду высокого крутящего момента, который создается на головке винта. В целом, полученные L. Weser результаты подтверждают выводы, сформулированные авторами других биомеханических исследований на подобную тему [22–24].

В проведенном нами анализе подтверждается, что аугментация винтов при любой протяженности фиксации дает тот же результат для достижения коррекции кифотической деформации, однако значительно снижает риски потери коррекции в послеоперационном периоде (1,640, 95%-ный ДИ [0,580; 2,70]). Выявлено, что из рассмотренных методов более устойчивой к потере коррекции является протяженная ТПФ с аугментацией винтов, даже по отношению к циркулярной стабилизации (10,620, 95%-ный ДИ [3,510; 17,730]).

Следует отметить, что некоторые исследователи к определяющим моментам исходов лечения относят применяемую технику установки транспедикулярных винтов. Однако данные методы приведены в единичных работах с отсутствием убедительной доказательности [25–27].

Повреждения межпозвонковых дисков при переломах тел позвонков у пожилых лиц встречаются достаточно редко, что, как предполагается, является результатом двух основных причин: склерозированием самих дисков и действием низкоэнергетической травмы [28]. По мнению U.J. Spiegl, внутрикостной фиксации поврежденного позвонка цементом может быть достаточно для поддержания стабильности передней колонны, а следовательно, выполнение у таких пациентов вентрального этапа, который включает в себя дискэктомию и частичную корпэктомию, может представлять собой то, что в иностранной литературе называется термином «overtreatment» (чрезмерное лечение) [29, 30]. Возможно, менее инвазивный метод гибридной стабилизации, заключающийся в цементной вертебропластике в сочетании с длинносегментарным задним инструментарием, является лучшим решением в этой группе пациентов, что продемонстрировано в работе U.J. Spiegl et al. [30]. По данным этих авторов, статистический анализ не показал существенно значимых отличий по всем критериям в исследуемых методах лечения ни в раннем, ни в позднем послеоперационных периодах (p<0,01). Более того, указана идентичность клинических исходов, что является основанием для снижения частоты использования вентральных доступов. Об этом изложено в работах других авторов [31–33]. Доказано, что многоэтапные оперативные вмешательства наиболее травматичны, увеличивают время хирургической сессии, приводят к более длительному пребыванию в стационаре, что является нежелательным, особенно для пациентов преклонного возраста [34–36].

Проведенный анализ литературы показал, что коррекция кифоза лучше у методики гибридной стабилизации, чем при циркулярной стабилизации. Также гибридная стабилизация демонстрирует меньшую потерю коррекции в отдаленном послеоперационном периоде. Следует отметить, что статистически значимой разницы в потере коррекции между гибридной стабилизацией и протяженной ТПФ с аугментацией не выявлено (2,40, 95%-ный ДИ [0,41; 4,39] и 1,64, 95%-ный ДИ [0,58; 2,7] соответственно), которые дали более стабильный результат (рис. 4).

Следует отметить, что авторы проанализированных выше исследований в качестве ведущего критерия выбора тактики оперативного лечения использовали только морфологию повреждения, что, вероятно, привело к разбросу окончательных результатов лечения. При этом в данных работах вопрос о состоянии сагиттального баланса пациентов до и после оперативного вмешательства, его изменении в отдаленном послеоперационном периоде, а также значимости его роли не рассматривался.

Корригирующие вертебротомии, выполняемые при посттравматических кифотических деформациях вследствие взрывных переломов, имеют разные корригирующие возможности [37-39]. Однако, говоря о техниках вертебротомии, нельзя не сказать об их недостатках. По мнению K. Watanabe et al. [40], 3-колонные вертебротомии демонстрируют более длительное время операции и более высокую интраоперационную кровопотерю. В связи с этим применение этих методик при острой травме позвоночника является нецелесообразным. В то же время данная группа оперативных вмешательств демонстрирует наиболее высокие возможности коррекции кифотических деформаций. Однако сравнению с другими вариантами оперативного лечения взрывных переломов тел позвонков они не подлежат. Также следует отметить, что в работах, посвященных анализам вертебротомий, особое внимание уделяется не только величине локального посттравматического кифоза, но и параметрам сагиттального баланса позвоночника. Как правило, посттравматические деформации позвоночника являются следствием неадекватно выбранной тактики лечения [41]. Они имеют локальный характер, но вместе с тем приводят к возникновению компенсаторных изменений грудного и поясничного отделов позвоночника [42] и могут сопровождаться нарушением сагиттального баланса.

Ограничения коснулись показателей VAS и ODI в связи с отсутствием в большинстве литературных источников этих данных.

Заключение. В ходе обзора выявлено, что преобладающим методом у пациентов с неполными и полными взрывными переломами тел позвонков грудного и поясничного отделов являются методы задней фиксации. По результатам коррекции кифоза имеются отличия, однако для снижения рисков потери коррекции необходима дополнительная аугментация винтов, особенно у пациентов с низкой минеральной плотностью костной ткани. Для этой же группы пациентов такой результат возможен и может быть достигнут при применении гибридной стабилизации как альтернативы вентральному спондилодезу.