Свищ прямой кишки представляют собой наиболее сложную с практической точки зрения хирургическую патологию, требующую применения высокотехнологичной техники и специализированного ведения в послеоперационном периоде. По данным литературы, свищи прямой кишки развиваются в 30-40% случаев после перенесенного острого парапроктита, сопровождающегося развитием гнойно-воспалительного процесса в параректальной области [1; 2]. У 30-35% пациентов после вскрытия гнойника с локализацией в проекции промежности возникает ситуация, когда процесс регенерации замедляется и из раны появляется вновь гнойное отделяемое, нередко с примесью кала [1; 2].

В процессе формирования свищевого хода в воспалительный процесс, в той или иной мере, вовлекаются структуры запирательного аппарата прямой кишки, что неоспоримо сказывается на функции последнего [1; 3; 4]. Повествуя о распространенности заболевания, следует отметить, что у лиц мужского пола данная патология встречается чаще, чем у женского [2; 3]. Опираясь на литературные данные касательно ранжировки свищей прямой кишки по возрастным группам, следует подчеркнуть, что данная патология встречается чаще у лиц наиболее трудоспособного возраста - от 25 до 50 лет [2; 4]. В связи с этим хирургическое лечение пациентов со свищами прямой кишки представляет собой актуальную задачу для хирургов общего профиля, а также колопроктологов [2].

Важно отметить, что на современном этапе развития хирургии, появления новых хирургических техник, развития диагностических, как лабораторных, так и инструментальных, методов заболеваемость свищами прямой кишки не имеет тенденции к снижению и не зависит от мер профилактики и ранней диагностики [1; 4].

Хирургическое лечение свищей прямой кишки претерпело немало изменений от этапа вскрытия гнойника до патогенетически обоснованного иссечения причинной крипты и проведения пластических методик реконструкции анальных сфинктеров [1-3; 5]. В двадцать первом веке тенденции малоинвазивной хирургии получили широкое распространение и в колопроктологии, а именно в сфинктеросберегающем лечении свищей прямой кишки [2; 3]. Прочно вошли в клиническую практику и зарекомендовали себя в ряде подходящих клинических случаев такие методики, как видеоассистированное лечение свищей прямой кишки (VAAFT - video-assisted anal fistula treatment), перевязка свищевого хода в межсфинктерном пространстве (LIFT), технологии лазерной коагуляции свищевого хода (FILAC), а также применение фибринового клея, различных сетонов и латексных лигатур [6-9]. При этом методики радикального широкого иссечения свища по методике А.Н. Рыжих, иссечение свища по Габриэлю не утратили своей актуальности и широко применяются в клинической практике многопрофильных хирургических стационаров, занимающихся оказанием специализированной медицинской помощи колопроктологическим больным [2]. Однако стоит отметить, что как по данным отечественной, так и иностранной литературы, свищи прямой кишки продолжают оставаться краеугольной проблемой, поскольку частота гнойно-септических осложнений остается крайне высокой и достигает 50%, при этом необходимость в выполнении повторной операции возникает у 5-20% оперированных пациентов [2; 10; 11]. Это объясняет частое формирование абсцессов, гнойных затеков, инфильтратов в перианальной области. Среди осложнений отдаленного периода следует отметить наличие рецидивов и рубцовых изменений анальных сфинктеров, которые встречаются (по данным литературы) у 12-25% пациентов со свищами прямой кишки, перенесшими более одной операции в анамнезе по поводу данного заболевания [2; 5; 12].

Велика распространенность заболевания, имеется высокий процент осложнений по результатам хирургического лечения, кроме того, обращаем внимание на высокую социальную значимость проблемы, поскольку свищи прямой кишки возникают у лиц наиболее трудоспособного возраста. В связи с этим совершенно очевидной является актуальность повышения эффективности лечения пациентов со свищами прямой кишки. Таким образом, при использовании малоинвазивных методов лечения хронического парапроктита необходимо проведение сравнительного анализа и накопление опыта в сопоставлении с открытыми традиционными способами иссечения свищей.

Цель исследования - улучшить результаты лечения больных со свищами прямой кишки путем использования малоинвазивной сфинктеросберегающей оперативной технологии.

Материал и методы исследования. В ходе исследования использовался следующий дизайн, основанный на ретроспективном анализе 58 случаев больных со свищами прямой кишки, оперированных с 2018 по 2021 год, и проспективном наборе 9 пациентов (в 2021 году), итого общая выборка составила 67 пациентов. В свою очередь 58 пациентов делились на I и II группы, в зависимости от вида оперативного вмешательства. В I клинической группе выполнялось иссечение внутреннего отверстия и проводилось ушивание культи свища со стороны промежности, т.е. частичное ушивание волокон сфинктера (n=28 человек). Во II клинической группе выполнялось иссечение свища с сегментарной проктопластикой, т.е. производили перемещение слизисто-подслизистого или полнослойного лоскута прямой кишки (n=30 человек). В III группу пациенты отбирались проспективно, им выполнялась малоинвазивная сфинктеросберегающая оригинальная методика, всего в группу включено 9 пациентов.

Следует подчеркнуть, что в исследование включались пациенты как с экстрасфинктерными, так и с транссфинктерными свищами. Среди них были 3 мужчины (64,2%) и 24 женщины (35,8%). Средневозрастные показатели в зависимости от половой принадлежности регистрировались на следующем уровне: мужчины - 38,2±5,8 года; женщины 42,1±5,7 года.

Все пациенты подвергались клиническому обследованию на догоспитальном этапе, где им выполнялся следующий перечень клинических и инструментальных методов исследования. Первым и основным являлось пальцевое исследование прямой кишки, затем аноскопия (ректоскопия), после чего выполнялась проба с красителем и зондирование свищевого хода, в завершение проводилось ультразвуковое исследование параректальной клетчатки и трансректальное ультразвуковое исследование. Магнитно-резонансная томография проводилась по строго индивидуальным показаниям в тех случаях, когда данных сонографии было недостаточно, или они носили малоинформативный характер.

Согласно данным инструментальных методов исследования все пациенты со свищами прямой кишки были классифицированы в зависимости от локализации свищевого хода по отношению к волокнам наружного сфинктера.

В послеоперационном периоде пациентам, оперированным с применением методик широкого иссечения свища, в обязательном порядке проводилось морфологическое исследование препаратов свищевого хода. У пациентов, оперированных согласно сфинктеросберегающей методике, для морфологического исследования забирался только полученный в ходе эндоскопической биопсии эпителий из просвета свищевого хода.

Эффективность лечения определялась следующими критериями: сроки стационарного лечения, развитие гнойно-септических осложнений, частота развития анальной инконтиненции и частота развития рецидива заболевания.

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении инструментальных методов лечения параректального свищевого хода все пациенты были распределены в зависимости от его локализации по отношению к волокнам наружного сфинктера так, как представлено в таблице.

Распределение анализируемых групп пациентов по виду свища

|

Вид свища |

Вид оперативного вмешательства |

|||||

|

I группа |

II группа |

III группа |

||||

|

n |

% |

n |

% |

n |

% |

|

|

Интрасфинктерные свищи |

7 |

25 |

11 |

36,7 |

3 |

33,3 |

|

Транссфинктерные свищи |

16 |

57,1 |

15 |

50 |

4 |

44,4 |

|

Экстрасфинктерные свищи I степени сложности |

5 |

17,9 |

4 |

13,3 |

2 |

22,2 |

|

Всего |

28 |

100 |

30 |

100 |

9 |

100 |

В I группе исследуемых пациентов оперативное вмешательство заключалось в широком иссечении свищевого хода со стороны промежности по направлению к просвету кишки. После иссечения внутреннего отверстия с рубцовой криптой проводилось ушивание культи свища также со стороны промежности, т.е. частичное ушивание волокон сфинктера. Во II группе оперативное вмешательство характеризовалось широким иссечением свища с сегментарной проктопластикой, т.е. производили перемещение слизисто-подслизистого или полнослойного лоскута прямой кишки. В III группе больных производилась сфинктеросберегающая процедура VAAFT (video-assisted anal fistula treatment) с оригинальной пластикой внутреннего отверстия (патент РФ на изобретение № 2674111).

В ходе проведения исследования мы наглядно убедились в наличии следующих преимуществ предложенной малоинвазивной хирургической методики: 1) методика позволяет визуализировать причинную крипту в анальном канале; 2) даёт представление о характере хода свища и наличии рубцовых изменений в тканях замыкательного аппарата прямой кишки при фистулоскопии; 3) позволяет определить пространственную форму и размер пластического лоскута, в последующем используемого для ликвидации дефекта стенки прямой кишки.

Всем трем группам пациентов, в послеоперационном периоде, была проведена профилактика гнойно-септических осложнений стандартно по схеме, включающая цефалоспорины 3-й генерации в сочетании со 100 мл метронидазола. При возникновении осложнений - коррекция антибактериальной терапии с учетом результатов бактериологического посева отделяемого из ран.

Применение сфинктеросберегающей оперативной методики лечения VAAFT способствовало минимизации операционной травмы, а также сокращению сроков пребывания больных в стационаре. Так, в первой группе пациентов средний койко-день составил 15,6±1,7, во второй клинической группе был зарегистрирован на уровне 14,32±2,3 койко-дня, и в третьей группе показатель - 11,5±1,6 койко-дня.

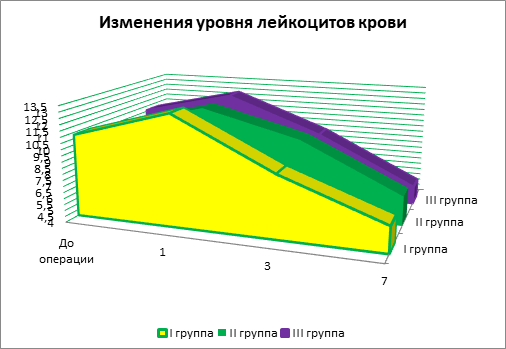

Данные последней III группы пациентов, лечение которых производилось согласно сфинктеросберегающему методу, связаны с минимальной операционной травмой. Особенностью выполненной операции, по нашему наблюдению, являлось уменьшение раневого дефекта, что снижало вероятность микробной контаминации и попадания бактерий в системный кровоток. При этом применение, согласно разработанному запатентованному способу, фибринового клея в этой группе больных, вводимого через наружное отверстие свища, сопровождалось развитием воспалительной реакции с формированием инфильтрата в перианальной области, который купировался консервативно после смены антибактериальной терапии. Характеризуя воспалительные изменения в системном кровотоке, следует подчеркнуть, что средний уровень лейкоцитов статистически не отличался во всех группах исследований (рис. 1).

Рис. 1. Тенденции снижения среднего значения уровня лейкоцитов в послеоперационном периоде (1-7-е сутки после операции)

В ходе проведенного патоморфологического исследования биоптатов свищевых ходов, полученных от пациентов, нами был проведен анализ полученных данных.

При микроскопии нами установлено, что в стенках свищевых ходов наблюдается хроническое гнойное воспаление, развитие грануляционной ткани, в этой ткани содержится большое количество сосудов капиллярного типа, с тонкими слабо сформированными сосудистыми стенками, а также отмечается появление ретикулиновых волокон. В дистальных отделах свищевых ходов, то есть тех, которые расположены ближе к поверхности кожи, определялось скопление сосудов артериального типа, преимущественно мелких артерий мышечного типа, а также артериол. Стенки данных артериол содержали незначительное количество тонких коллагеновых волокон. Ретикулиновый каркас указанных сосудов был представлен тонкими ретикулярными волокнами с признаками их разволокнения.

Данные изменения сосудов артериолярного и капиллярного типов, вероятнее всего, свидетельствуют о репаративно-регенераторном потенциале ткани свищевого канала. Кроме того, проведенный анализ гистохимических и структурно-морфологических изменений стромы свищевых каналов показал обширную нейтрофильную, лимфоцитарную и гистиоцитарную инфильтрацию, а также развитие грануляционной и рыхлой волокнистой соединительной ткани с очагами коагуляционного и колликвационного некроза.

Указанные морфологические процессы в стенках свищей отражают наличие подострого воспаления с преобладанием альтеративно-экссудативной фазы воспаления с началом пролиферативного процесса клеток. Описанные выше морфологические изменения четко указывают на рецидивирующий характер воспалительного процесса с очаговой деструкцией стромы и волокон. Это связано с поступлением и нарушением оттока гнойного содержимого, а также указывает на наличие связи с просветом прямой кишки и постоянного вторичного инфицирования.

Из морфогистологического исследования свищевых ходов следует, что у больных с рубцовой трансформацией и перенесших ранее операции по поводу иссечения свища, наиболее патогенетически обоснованным является применение методики, которая сочетала бы в себе наименьшую травматичность и надежную ликвидацию сообщения раны на промежности с просветом прямой кишки.

Важнейшим преимуществом видеоассистированного сфинктеросберегающего метода VAAFT лечения свищей является минимизация операционной травмы, снижающая риск ее инфицирования и повреждения волокон анального сфинктера.

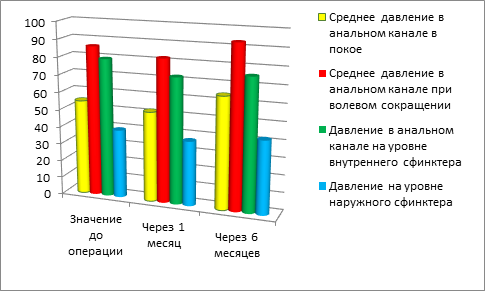

Рис. 2. Показатели манометрии у пациентов I группы

Как видно на рисунке 2, имеется умеренное снижение показателей сфинктероманометрии в послеоперационном периоде в течение первого месяца после операции, что, вероятнее всего, связано с рассечением волокон сфинктера. К шести месяцем после операции все показатели сфинктероманометрии возвращались к усредненным референтным значениям, принятым за физиологическую норму [12], согласно методическим рекомендациям об организации деятельности структурных подразделений колопроктологической службы Российской Федерации, разработанным «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» в 2020 году.

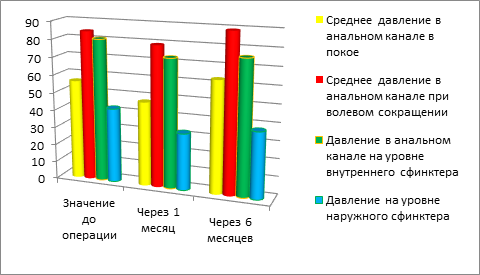

У больных второй контрольной группы изменения показателей давления (рис. 3) через месяц после оперативного лечения отмечались на более низком уровне. Однако они возвращались к норме к шестому месяцу после произведенной операции по аналогии с первой группой.

Рис. 3. Показатели манометрии у пациентов II группы

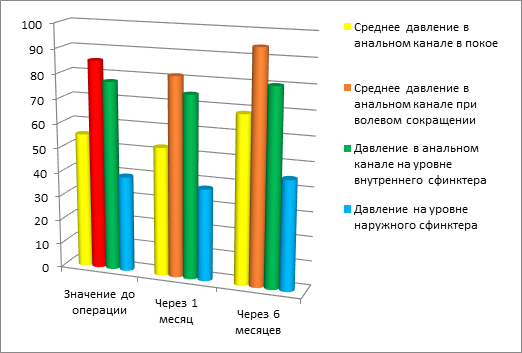

В третьей группе исследования функциональные изменения замыкательного аппарата прямой кишки характеризовались следующими изменениями в сфинктероманометрии (рис. 4): числовые значения показателей среднего давления в анальном канале в покое и при волевом сокращении, а также давления в анальном канале на уровне внутреннего сфинктера и давления на уровне наружного сфинктера незначительно снижались после операции, что, вероятнее всего, было связано с дивульсией анального сфинктера и развитием инфильтратов у нескольких пациентов в первый месяц после операции. К нормальным показателям средние значения манометрии возвращались к шести месяцам после операции.

Рис. 4. Показатели манометрии у пациентов основной группы

Сравнение результатов лечения пациентов в трёх группах позволяет утверждать, что такие ранние осложнения послеоперационного периода, как кровотечение, нагноение ран, зарегистрированы во всех группах исследования. Так, в I группе указанные выше послеоперационные осложнения отмечены у 6 пациентов (21,4%), во II группе у 7 пациентов, что составило 23,3%, и, соответственно, в III группе у 2 пациентов (22,2%), что свидетельствует о сопоставимости групп по такому показателю, как ранние послеоперационные осложнения.

В данном аспекте хотим отметить, что статистически незначимое количество пациентов в выборке не позволяет говорить о статистической значимости данного показателя, однако задаёт вектор дальнейшего научного поиска с точки зрения снижения риска анальной инконтиненции при сопоставимой эффективности всех трёх методик лечения.

Характеризуя все три группы исследования, следует отметить, что нагноение послеоперационных ран преобладало в I и во II группах: в I группе – 4 пациента, что составило 14,3%, во II группе – 5 пациентов, что составило 16,7%. В III группе чаще отмечалось развитие инфильтратов мягких тканей в области оперативного вмешательства и введения фибринового клея у 3 пациентов (33,3%).

Лечение инфильтратов ограничивалось консервативными мерами и сменой антибактериальной терапии. Признаки анальной инконтиненции в отдаленном периоде после проведенного лечения отмечались у 1 пациента (3,6%) в первой группе и у 2 пациентов (6,7%) во второй группы. В третьей группе пациентов с таким осложнением после проведения сфинктеросберегающей запатентованной методики оперативного лечения зарегистрировано не было.

Заключение. Клиническое применение сфинктеросберегающего видеоассистированного способа лечения свищей прямой кишки, по результатам лечения, продемонстрировало малую травматичность и отсутствие обширной травмы сфинктеров, при этом сохраняло высокую радикальность, что патогенетически обосновано у больных с выраженными рубцовыми изменениями запирательного аппарата прямой кишки.

Учитывая указанные преимущества данной методики, мы считаем, что представленный выше способ необходимо рассматривать как альтернативный при оперативном лечении свищей прямой кишки.