Покидая школы, многие будущие студенты – абитуриенты, испытывают стрессовую ситуацию. Причина стресса – уход из привычного порядка жизни в неизвестность. Данный процесс носит название «индивидуальная аномия». Аномия на данном этапе жизни человека зачастую проходит безболезненно в обычный период жизни общества: подразделения, отвечающие за адаптацию, успевают выполнять свои функции ознакомления студента-первокурсника с деятельностью образовательной организации высшего образования, постоянный контакт с людьми в аналогичной ситуации облегчает стресс, а также развивает коммуникацию, активное взаимодействие с преподавателями дает понимание того, «для чего Я здесь». Но в настоящих реалиях, в период пандемии, данная система перестает работать так же эффективно. Многие мероприятия отменяются, вводится дистанционное обучение. Как следствие, студент-абитуриент не получает необходимую для адаптации информацию, не понимает структуру образовательной организации, а главное, не получает важную информацию о том, кем он может стать по итогам обучения в образовательной организации высшего образования.

Таким образом, у студентов нарушается процесс социально-педагогической адаптации. Российский педагог М.А. Галагузова называет социально-педагогической адаптацией явление, характеризующее наибольшую приспособленность человека к обучению и воспитанию. По мнению М.А. Галагузовой, для студента социальную адаптацию можно назвать процессом активного приспособления к условиям социальной среды образовательной организации высшего образования, а также видом взаимодействия личности с социальной средой [1]. В итоге без социально-педагогической адаптации абитуриенты попадают в длительный процесс индивидуальной и групповой аномии. При этом не только сама личность находится долгое время в неизвестном для нее порядке, но целая учебная группа может задержаться в этом процессе, что в дальнейшем усложнит и сам процесс их обучения, и поиск мотивации продолжать образование [2]. Вследствие этого повышается уровень стресса.

Цель исследования – разработать систему социально-педагогической адаптации студентов-первокурсников с помощью неформального дистанционного обучения.

Материалы и методы исследования. Неформальная образовательная деятельность – это специально организованная деятельность в рамках неформального образования, которая включает в себя различные виды неформального образования, такие как репетиторство, молодежные общественные организации и объединения, некоммерческие и неправительственные организации (НКО и НПО), курсы, тренинги, короткие программы под руководством соответствующих специалистов и работа волонтерских организаций [3; 4].

Неформальная образовательная среда образовательной организации высшего образования обусловливает интенсификацию процессов взросления, формирование коммуникативных навыков, профессионального и жизненного самоопределения. Необходимо отметить, что огромный потенциал неформальной образовательной деятельности как неотъемлемой части формального образования состоит в том, что [3]:

1) неформальная образовательная деятельность краткосрочна по времени и может быть применена в любой период обучения студентов;

2) в рамках реализации неформальной образовательной деятельности учитывается индивидуальный подход, ориентированный на личные результаты;

3) содержание неформальной образовательной деятельности направлено на практическое применение и связано с актуальными потребностями современного общества.

Перевод данной системы в дистанционный формат обусловлен, в первую очередь, возможным выходом в ограничения из-за пандемии: невозможность посещать институт, дистанционное обучение, отмена адаптационных мероприятий.

Суть системы социально-педагогической адаптации с помощью неформального обучения состоит в выделении 4 наиболее важных компонентов для наиболее успешной адаптации студента-первокурсника. Данные компоненты были выделены после анализа научной философской, социологической, педагогической литературы [2].

В компоненты социально-педагогической адаптации входят:

1) коммуникативный компонент. Подразумевает успешное построение социальных отношений с группами, в которые входит личность [2].

Причина важности этого компонента в том, что общение не имеет значения без коммуникативной деятельности партнеров, но это не сводится к их изолированию коммуникативной деятельности. Коммуникативная деятельность - это работа двух и более людей, направленная на усиление и согласование усилий с целью достижения наилучшего результата совместной деятельности. Коммуникативные способности гарантируют успешное взаимодействие человека с другими людьми через процесс общения. Коммуникативные способности - это общее многоуровневое образование личности, а также ее социально-перцептивные и операционно-технические знания и умения, дающие регуляцию и помогающие протеканию деятельности общения [5];

2) когнитивный компонент. В него входит понимание будущей профессии, исходя из выбора специальности образовательной программы, знание компетенций, необходимых для нее. Поскольку в исследовании участвуют студенты направления «Физическая культура», то в данном компоненте рассмотрено понимание, что ждет по окончании обучения в рамках будущей профессии, какие навыки, умения и знания им будут необходимы, какие возможности им предоставит их профессия [6];

3) компонент самореализации. Он представляет собой способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. Актуальность данного компонента подчеркивает концепция Life Long Learning (LLL) [7].

Причины важности концепции LLL, по мнению Харви Ли [8]:

- углубляет знания. По мере взросления непрерывное обучение помогает в получении новых знаний и улучшает память;

- повышает уверенность в себе. LLL помогает обрести уверенность в способности учиться и делиться информацией с другими; обрести уверенность в том, кто мы и что мы можем предложить;

- улучшает возможности карьерного роста. LLL не только может улучшить навыки, которые у нас уже есть, но и дает возможность получения новых;

- улучшает способность к коммуникации. Обучение обычно использует навыки чтения, прослушивания и письма; навыки, необходимые для способности взаимодействовать [9];

4) нравственный компонент. Понимание нравственного поведения как в обществе, так и в своей будущей профессии. Нравственная культура личности – интегральное качество личности, совокупность качеств и особенностей поведения, контролируемых свободой воли, ответственностью и совестью и отражающих мораль общества и его сознание [6].

В данном компоненте главным рассматривается знание требований морали и глубина осмысленности к различной деятельности, поведению, отношению; сформированность нравственных привычек, проявляющихся в повседневной жизни, а также выработка необходимых для будущей профессиональной деятельности; нравственная ориентация в жизни и будущей профессии, инициативность и творчество в организации профессиональной деятельности в будущем, проявление нравственных требований к себе, с пониманием будущей профессии [6].

Нами была предложена программа неформального дистанционного обучения, цель которой является социально-педагогическая адаптация будущего педагога в области физической культуры. При нерешенности вопроса адаптации студента-абитуриента возникает проблема аномии и, как следствие, стресса личности. Для успешной социально-педагогической адаптации, программа ориентирована на развитие компонентов адаптации.

Поскольку объектом исследования являются студенты направления подготовки «Физическая культура» Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко, программа будет направлена на будущего педагога в области физической культуры. Все мероприятия проводятся в дистанционном режиме при помощи инструмента для видеоконференций ZOOM.

1. Работа студентов с доктором педагогических наук. Данная работа проводится в формате лекций. Основные компоненты, с которыми ведется работа – когнитивный и самореализации. В данной работе активно рассматривается научно-профессиональная деятельность. Главная цель - объяснить возможности, которые можно использовать во время обучения в образовательной организации в рамках научной деятельности: написание научных статей, разработка и реализация проектов, участие в научных конференциях. Для примера студентам было представлено авторское исследование по калориметрии.

2. Привлечение к работе некоммерческих организаций. Их работа заключается в проведении круглых столов, квестов в онлайн-формате. Главная задача заключалась в принятии моральных норм общества, понимании нравственных качеств, а также выделении основных для своей будущей профессиональной деятельности. Также студенты работали и над коммуникативным компонентом, участвуя в дискуссиях. В рамках работы с некоммерческими организациями проводились круглые столы, дебаты на нравственные темы, решение ситуативных задач, которые могут встретиться в будущей профессиональной деятельности.

3. Работа со студенческим научным активом. Работа состоит в организации научных кружков, социальных проектов, решении кейсовых ситуации. Основная суть состоит в совпадении тематики работы с будущей профессией педагога в области физической культуры.

4. Работа с профессорско-преподавательским составом кафедры, на которой базируется образовательное направление студентов. Данный вид работы будет состоять в индивидуальных или микрогрупповых занятиях. Смысл данной работы будет заключаться в объяснении будущей профессии, понимании вектора развития своей личности для соответствия профессии педагога физической культуры.

В таблице представлен вид работы, а также компонент, на который она преимущественно направлена.

Таблица соотнесения вида работы и компонентов социально-педагогической адаптации

|

Вид работы |

Компонент социально-педагогической адаптации |

|

Работа с доктором педагогических наук |

Когнитивный и компонент самореализации |

|

Работа с НКО |

Нравственный и коммуникативный |

|

Работа со студенческим научным активом |

Коммуникативный, когнитивный и самореализации |

|

Работа с профессорско-преподавательским составом |

Коммуникативный, нравственный, самореализации |

Для проведения эксперимента студенты первых курсов направления подготовки «Физическая культура» (N=50) были разделены на две группы: экспериментальную (n1=25) и контрольную группу (n2=25).

Экспериментальная группа, помимо очной формальной учебы, работала по авторской системе неформального обучения в дистанционном формате. Во время работы, за исключением работы с преподавателем, студенты собирались в микрогруппы по 2-4 человека за одним ноутбуком.

Данная программа была рассчитана на 4 недели, проводились по два занятия в неделю.

1-я неделя. Работа с НКО, работа со студенческим активом.

2-я неделя. Работа с НКО, с доктором педагогических наук.

3-я неделя. Работа со студенческим научным активом, с профессорско-преподавательским составом.

4-я неделя. Работа с доктором педагогических наук, с профессорско-преподавательским составом.

Результаты исследования и их обсуждение. По завершении 4 недель были проведены анкетирование и диагностика состояния стресса. Для определения уровня стресса был использована «Экспресс-диагностика состояния стресса» Кристара Шрайнера.

Суть данной диагностики заключается в проведении тестирования. Уровень стресса каждого респондента оценивается по шкале от 0 до 9: чем выше балл, тем выше уровень стресса.

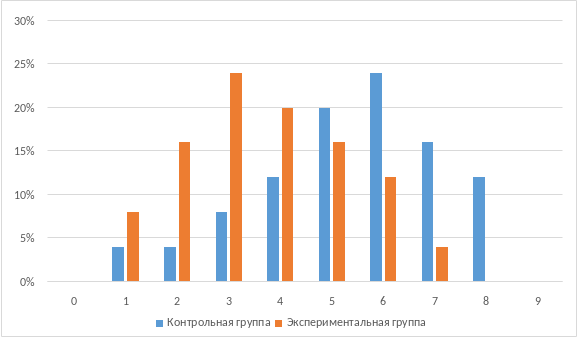

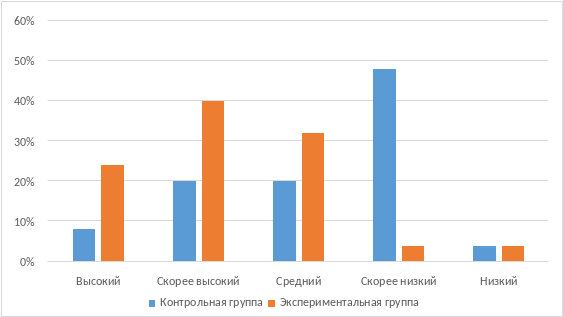

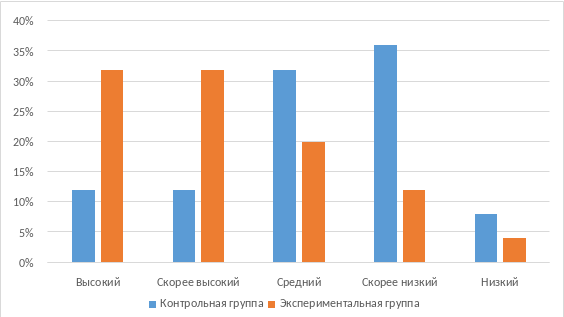

Результаты для экспериментальной и контрольной групп представлены на рисунках 1 – уровень стресса, 2 - оценки уровня знания о будущей профессии, 3 - оценки уровня знания о возможностях, которые предоставляет респонденту образовательная организация, в рамках направления подготовки.

Рис. 1. Диаграмма соотношения уровня стресса контрольной и экспериментальной групп

Также был проведен анкетный опрос. По его итогам выяснилось, что респонденты экспериментальной группы выше оценивают свои знания о будущей профессии, которые им дает образование.

Рис. 2. Сравнительная диаграмма оценки уровня знания о будущей профессии

Рис. 3. Сравнительная диаграмма оценки уровня знания о возможностях, которые предоставляет респонденту образовательная организация, в рамках направления подготовки

Как видно на диаграмме об уровне стресса, в контрольной группе большая часть респондентов (24% КГ) имеет уровень стресса на отметке 6 баллов, 20% - 5 баллов. В экспериментальной группе большая часть (24% ЭГ) имеет уровень в 3 балла, 20% - 4 балла.

Таким образом, проведенная диагностика позволяет утверждать, что уровень стресса после проведенной авторской программы неформального обучения экспериментальной группы оказался ниже уровня контрольной группы. Следовательно, данная группа с меньшими трудностями справилась с состоянием аномии, меньший уровень стресса позволил больше внимания сосредоточить на получении новых знаний, социально-педагогической адаптации, работе над собой.

Также экспериментальная группа оказалась более уверена по итогам проведенной программы в уровне своих знаний о будущей профессии педагога физической культуры: оценили свой уровень как «скорее высокий» 40% экспериментальной группы и 20% контрольной группы соответственно. Уровень знания о возможностях, которые предоставляются в институте, также оказался выше в экспериментальной группе: оценка «высокий» в ЭГ – 32%, в КГ – 12% соответственно.

Заключение. Применение авторской программы неформального образования в дистанционном формате способствовало развитию всех компонентов адаптации: коммуникативного, нравственного, когнитивного и компонента самореализации. Таким образом, экспериментальная группа студентов Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко направления «Физическая культура» успешнее адаптировалась после проведения эксперимента. Данная система показала свою эффективность в социально-педагогической адаптации студентов, что подтверждается низким уровнем стресса, а также уверенностью в уровне своих знаний.