По данным статистики Министерства здравоохранения РФ на 2019 год, распространенность ДЦП составляет 6-8 случаев на 1000 новорожденных и является основной причиной детской инвалидности в Российской Федерации [1], а среди всех форм ДЦП спастическая диплегия встречается у 69,3% детей и приводит к ограничению двигательных функций, затрудняя развитие ребенка, а также приводит к отдаленным ортопедическим осложнениям в виде контрактур [2]. Поэтому одной из важных задач в современной детской неврологии является реабилитация детей со спастической диплегией, которая направлена не только на уменьшение спастичности мышц и увеличение амплитуды движения конечностей, но и восстановление двигательных функций и обучение ребенка новым моторным навыкам, необходимым для социальной адаптации детей и профилактики гиподинамии. ТЛНС - относительно новый метод нейрореабилитации, в основе которого лежит активация нейронов мозжечка и ствола головного мозга через стимуляцию передней поверхности языка, насыщенной различными видами рецепторов [3]. Объединив активацию нейронов и двигательные упражнения, направленные на восстановление функций конечностей и на обучение новым моторным навыкам, мы оказываем прямое влияние на нейронные сети, необходимые для решения этих задач, поэтому применение ТЛНС в совокупности с двигательной реабилитацией усиливает процессы нейропластичности, тем самым улучшая предрасположенность нервной системы к восстановлению.

Магнитно-резонансная томография играет ключевую роль в неинвазивной визуализации изменений головного мозга, наблюдаемых у детей с ДЦП [4], а благодаря стремительному развитию методик МРТ появилась возможность исследовать механизмы нейропластичности на фоне проводимого лечения.

Современной и удобной в применении у детей методикой нейровизуализации для оценки изменений нейронных сетей головного мозга является функциональная МРТ в покое (фМРТп), в основе которой лежит измерение спонтанных низкочастотных колебаний сигнала (<0,1 Гц), зависящего от уровня кислорода в крови в мозге (BOLD-сигнал), при отсутствии какой-либо контролируемой экспериментальной парадигмы.

Другой методикой МРТ, использующейся для оценки уже не функциональных, а структурных изменений проводящих путей головного мозга, является диффузионно-тензорная МРТ (ДТ-МРТ), которая позволяет измерить диффузию молекул воды и ее направленность по аксонам нейронов белого вещества головного мозга. Определение морфологических изменений проводящих путей позволяет оценить степень двигательных нарушений и определить их реорганизацию на фоне реабилитации [5].

Цель исследования – выявить изменения функциональной связности (ФС) в сети пассивного режима работы головного мозга и структурных изменений проводящих путей головного мозга у детей со спастической диплегией после ТЛНС с применением методик фМРТп и ДТ-МРТ.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 20 детей со спастической диплегией в поздней резидуальной стадии в возрасте от 3 до 16 лет (средний возраст 7,2 года) без эпилепсии, патологических образований и аномалий развития головного мозга, сопоставимых по анамнестическим данным и уровню двигательной активности по классификации GMFCS (система классификации больших моторных функций) до курса реабилитации (все пациенты имели уровень от 2 до 4). Все пациенты до и после курса ТЛНС оценивались по шкалам для оценки динамики двигательных функций:

– шкала FMS (функциональная шкала для оценки двигательной активности), уровень навыка измерялся в баллах от 6 (легкая недостаточность) до 1 (очень сильный дефицит); оценка проводилась при передвижении ребенка трех на дистанциях: до 5 м (FMS 5), до 50 м (FMS 50) и до 500 м (FMS 500). До курса ТЛНС средние значения составляли FMS 5 – 2,61±0,1, FMS 50 - 2,46±0,1, FMS 500 – 2,19±0,1;

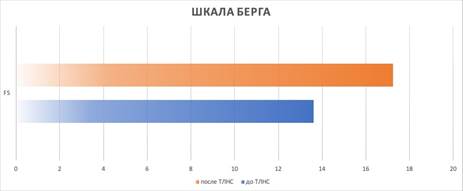

- шкала Берга (для оценки статического и динамического равновесия), оценка проводилась на основании выполнения ребенком 14 простых задач, связанных с балансом, выполнение каждой задачи оценивалось в баллах от нуля (не способен) до четырех (способен без затруднений), а окончательный показатель - сумма всех оценок (диапазон баллов от 1 до 56). До курса реабилитации средний индекс Берга составлял 13,65±2,9 SD.

Также пациентам перед ТЛНС была выполнена электроэнцефалография для исключения эпилептической активности.

После обследования пациенты получали стандартное реабилитационное лечение и ТЛНС. Во время процедуры ТЛНС пациенту помещали на язык прибор PonS (портативный нейростимулятор), генерирующий электронные импульсы, а затем пациент выполнял двигательные упражнения с постепенным увеличением уровня их сложности. Лечебная гимнастика в сочетании с ТЛНС проводилась 2 раза в день по 20 минут с интервалом 4 часа.

До и сразу после курса ТЛНС всем пациентам проводилась комплексная МРТ головного мозга, включавшая стандартные импульсные последовательности в трех плоскостях, MPRAGE (для исключения образований и грубых аномалий развития), фМРТп (последовательность BOLD) и ДТ-МРТ. Исследование проводилось на МР-томографе с индукцией магнитного поля 3Т, строго в утренние часы для чистоты эксперимента. Во время сканирования детям была дана команда лежать неподвижно, рядом всегда находился один из родителей, чтобы ребенок чувствовал себя максимально комфортно и не шевелился.

Постпроцессинговая обработка данных фМРТп и ДТ-МРТ проводилась с использованием программных обеспечений CONN v1.7 и DSI Studio с встроенными методами статистического анализа. Сравнивались МР-данные одних и тех же пациентов до и после курса ТЛНС для оценки динамических изменений компонентов ЦНС.

Результаты исследования и их обсуждение

|

Рис. 1. Динамика изменения моторной функции по шкале FMS

У всех пациентов после ТЛНС было выявлено статистически значимое (p<0,01) улучшение двигательных функций по шкале FMS (рис. 1) и улучшение равновесия по шкале Берга (рис. 2).

|

Рис. 2. Динамика изменения функции равновесия по шкале Берга

При анализе данных ФМРТп после ТЛНС отмечались статистически значимые изменения ФС головного мозга вследствие реорганизации нейронных сетей. В качестве зоны интереса была выбрана медиальная префронтальная кора (МПФК), которая является центральным звеном сети пассивного режима головного мозга (СПРР) и связана с сенсомоторными областями коры, поэтому имеет важное значение для передачи сенсорной информации об окружающем мире и теле в структуры, отвечающие за двигательные реакции [6]. Также МПФК выполняет исполнительную функцию и участвует в планировании действий и выполнении сложных движений, которыми управляет кора головного мозга [7], то есть выбранная сеть напрямую задействована у детей с ДЦП во время реабилитации.

При использовании анализа на основе теории графов (p<0,05) отмечено увеличение ФС МПФК с поясной извилиной слева и скорлупой справа, а также снижение ФС с латеральной лобно-теменной корой слева и латеральным затылочным комплексом справа (таблица, рис. 3).

Степень выраженности активаций в медиальной префронтальной коре

|

МПФК |

||

|

Зона интереса |

Статистический показатель, Т |

р |

|

Скорлупа справа |

2,55 |

0,016 |

|

Лобно-теменная кора слева |

- 2,44 |

0,021 |

|

Латеральный затылочный комплекс справа |

- 2,19 |

0,036 |

|

Поясная извилина слева |

2,13 |

0,041 |

Рис. 3. Результаты межгруппового статистического анализа с использованием теории графов. Показаны зоны с усилением (красный) и ослаблением (синий) ФС с МПФК после ТЛНС

Поясная извилина является частью лимбической системы и объединяет результаты поведения с мотивацией, что способствует обучению [8], поэтому усиление ФС МПФК с поясной извилиной слева у пациентов со спастической диплегией после ТЛНС может говорить об активации нейронной активности в системе вознаграждения с положительным подкреплением, что повышает способность и стремление ребенка к формированию новых моторных навыков.

Скорлупа - это подкорковая структура, которая относится к сети выявления значимости, и так же как и поясная извилина, участвует в обработке первичных вознаграждений и визуальных событий в сложной задаче, которая может способствовать обучению через ассоциацию стимулов и вознаграждений [9]. Усиление ФС МПФК с этой областью можно объяснить активацией нейронов сети, и данные изменения наглядно демонстрируют повышенную готовность ребенка с ДЦП к улучшению двигательных функций.

Латеральная лобно-теменная кора участвует в исполнительных функциях и целенаправленных, когнитивно сложных задачах, что важно для решения проблем, основанных на правилах в рабочей памяти и принятия решений в контексте целенаправленного поведения. Ослабление ФС МПФК с латеральной лобно-теменной корой может свидетельствовать о снижении роли исполнительной функции и контроля за движениями, что клинически проявляется в доведении до автоматизма полученных навыков, то есть ребенок после ТЛНС не должен контролировать определенные движения – они уже выполняются безусловно.

Изменение ФС МПФК с латеральным затылочным комплексом, связанным со зрительным восприятием объектов, может свидетельствовать о снижении активности в этом участке СПРР.

Анализ функциональной связности показал, что после проведенного курса ТЛНС у пациентов отмечалось усиление активации основных СПРР работы мозга и управляющего контроля.

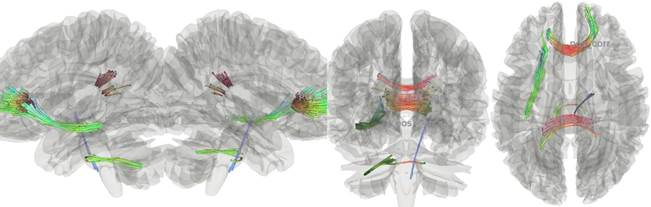

При анализе данных ДТ-МРТ была выявлена положительная межгрупповая корреляция, т.е. повышение количественной анизотропии (КА) трактов белого вещества головного мозга у пациентов со спастической диплегией после ТЛНС в колене и валике мозолистого тела, нижнем лобно-затылочном пучке слева, средних ножках мозжечка.

Рис. 4. 3D-реконструкция трактов белого вещества головного мозга с признаками увеличения КА у пациентов со спастической диплегией после ТЛНС при проведении межгруппового статистического анализа

Основная функция мозолистого тела заключается в интеграции и передаче информации из обоих полушарий головного мозга для обработки сенсорных, двигательных и высокоуровневых когнитивных сигналов. Доказано, что существует статистически значимая корреляция между тяжестью моторного дефицита и толщиной мозолистого тела, что было подтверждено и в нашем исследовании: у 19 пациентов из 20 было выявлено уменьшение сагиттального размера мозолистого тела. Исходя их этих данных, увеличение КА мозолистого тела после ТЛНС свидетельствует об увеличении активности существующих нейронных сетей и усилении синаптогенеза, что клинически проявляется в формировании новых моторных навыков и доведении их до автоматизма, улучшении межполушарного взаимодействия в виде контроля за координацией движений, а это значительно улучшает качество жизни пациента.

Нижний лобно-затылочный пучок – вентральный ассоциативный путь, который соединяет лобную долю с затылочной и теменной через височную долю и островок, имеет глубокий (состоит из переднего, среднего и заднего компонента) и поверхностный слой. Функционально нижний лобно-затылочный пучок может играть определенную роль в смешанной сенсомоторной интеграции за счет среднего компонента глубокого слоя [10], и соответственно повышение КА в пучке свидетельствует об улучшении проведения нервных импульсов по проводящему пути.

Средние ножки мозжечка соединяются с мостом и содержат поперечные волокна к нейронам коры полушарий. Через средние ножки мозжечка проходит корково-мосто-мозжечковый путь (часть пирамидного пути), благодаря которому кора большого мозга обеспечивает контроль над функцией мозжечка, являющегося центром равновесия и координации движений [11]. Данные ДТ-МРТ также подтверждают активацию механизмов нейропластичности у детей со спастической диплегией после ТЛНС и коррелируются с клиническими данными.

Заключение

ТЛНС в сочетании с целенаправленными двигательными упражнениями позволяет повысить эффективность восстановления моторных функций ребенка и улучшить качество его жизни за счет активации процессов нейропластичности.

Применение ФМРТп и ДТ-МРТ позволяет оценить реорганизацию нейронных сетей и проводящих путей головного мозга на фоне проведения нейрореабилитации, и при правильном выполнении данные методики нейровизуализации могут использоваться в качестве вспомогательных методов объективного контроля эффективности лечения.