Синдром раздраженного кишечника (СРК) является одним из наиболее доказанных функциональных расстройств кишечника. Определенную сложность в лечении этой категории больных создают коморбидные психоневротические расстройства. Все это вызывает необоснованное проведение различных диагностических манипуляций со значительными экономическими затратами [1].

Согласно Римским критериям IV пересмотра, СРК представлен как хроническое функциональное расстройство кишечника, при котором боль в животе непременно связана с дефекацией или изменениями характера и консистенции стула (запор или диарея). В данном документе уделено значительное внимание установлению тяжести течения СРК как руководству для проведения лечения. При планировании терапии выделяют больных с легким, среднетяжелым и тяжелым течением, что позволяет оптимизировать схемы лечения, обеспечивающие более эффективный контроль над заболеванием [2].

Исследования последних лет расширили представления об основных патофизиологических механизмах СРК. К факторам, вызывающим развитие заболевания, кроме феномена висцеральной гиперчувствительности, относят перенесенную острую кишечную инфекцию, наследственность, хронические стрессовые ситуации. Полагают, что данные факторы ведут к нарушению в оси «мозг – кишечник», которая посредством нейроиммунно-эндокринных медиаторов осуществляет контроль и интеграцию функций кишечника, реализует связь эмоциональных и когнитивных центров с кишечными механизмами [2]. Установлена роль субклинического воспаления при СРК, опосредованного дисбалансом цитокинов и другими медиаторами воспаления [3, 4].

В Римских критериях IV пересмотра указано, что в терапии СРК ведущую роль играют спазмолитики. В исследованиях показана эффективность следующих групп препаратов: слабительных, антидиарейных, антидепрессантов, пробиотиков. Сложными проблемами в ведении данных пациентов являются отсутствие унифицированных диетических рекомендаций, универсальных схем лечения вследствие полиморфноcти клинических вариантов и определенные трудности для практикующих врачей в оценке тяжести течения заболевания [5].

Цель исследования: оценить возможности оптимизации фармакотерапии синдрома раздраженного кишечника у пациентов с коморбидными психосоматическими расстройствами.

Материалы и методы исследования

Обследованы 64 пациента в возрасте от 21 до 54 лет с подтвержденным диагнозом СРК и 15 здоровых добровольцев (контрольная группа). Больные были распределены по тяжести течения СРК согласно Римским критериям IV пересмотра. Всем пациентам были проведены: общеклинические и биохимические анализы крови; бактериологический и копрологический анализ кала; исследование фекального кальпротектина, панкреатической эластазы, скрининговые тесты на наличие целиакии, рентгенологическое, эндоскопическое и гистологическое исследования биоптатов толстой кишки.

Всем обследованным пациентам проводился баллонно-дилатационный тест (БДТ). По уровню нагнетания воздуха в баллон, закрепленный на конце зонда, введенного в прямую кишку, оценивали появление первого, интенсивного и максимально терпимого позыва к дефекации. Все ощущения пациента фиксировали в компьютерной программе. Для объективизации висцерального восприятия ощущения боли нами использовалась условная шкала количественной оценки интенсивности ректальной болевой чувствительности (табл. 1).

Таблица 1

Шкала для количественной (балльной) оценки ректального восприятия боли

|

Интенсивность болевых ощущений |

Критерии (баллы) |

|

Болевых ощущений нет |

0 баллов |

|

Выраженность боли легкой степени |

1 балл |

|

Выраженность боли умеренная |

2 балла |

|

Выраженность боли высокой степени |

3 балла |

В оценке психологического статуса главная роль отводилась психодиагностической беседе. Для изучения возможных психических расстройств у исследуемых пациентов мы применяли анкету К78 (К.К. Яхина и Д.М. Менделевича) [6] и клинический опросник К. Леонгарда [7].

Для изучения влияния фармакотерапии на течение заболевания все исследуемые пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от тяжести СРК (табл. 2).

Таблица 2

Назначаемые группы препаратов в зависимости от тяжести СРК

|

Первая группа, легкое течение (n=21) |

Вторая группа, среднетяжелое течение (n=23) |

Третья группа, тяжелое течение (n=20) |

|

Группы препаратов |

||

|

Селективные миотропные спазмолитики (монотерапия) |

Селективные миотропные спазмолитики в комбинации с осмотическими слабительными или противодиарейными средствами |

Селективные миотропные спазмолитики, регуляторы кишечного транзита, психотропные средства |

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программы SPSS 21.0 [8]. Для протяженных переменных рассчитывали средние величины и стандартные отклонения (М±SD). Для непрерывных числовых показателей был проведен анализ распределения и критериев его соответствия нормальному критерию (критерию Колмогорова–Смирнова). Качественные показатели выражали в виде долей (%). При сравнении двух групп по количественным признакам применяли критерий Манна–Уитни, при сравнении более 2 групп по количественным признакам – критерий Вилкоксона. При сравнении переменных, измеряемых в номинальной шкале, использовали критерий χ2 (хи-квадрат). Для всех видов анализа статистически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Ведущим клиническим проявлением у всех наблюдаемых нами пациентов являлась абдоминальная боль, в связи с чем данный симптом использовался для динамического изучения. Современными научными исследованиями доказано, что изучение сенсорной функции кишечника является важным моментом в понимании патофизиологических механизмов СРК [9, 10]. С этой целью после проведенного БДТ все исследуемые пациенты с СРК в зависимости от выраженности боли были распределены на три группы (табл. 3).

Таблица 3

Характер болевого синдрома у больных с СРК

|

Группы больных |

% |

|

|

Первая группа – незначительная боль (n=22) |

|

34,4 |

|

Вторая группа – постоянная (ноющая, давящая) боль (n=33) |

|

51,6 |

|

Третья группа – схваткообразная, по типу кишечной колики (n=9) |

|

14 |

|

Всего n=64 |

100 |

|

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о значительной вариабельности болевого синдрома в группах исследуемых пациентов с различной тяжестью СРК. Так, в 34,4% случаев нами регистрировалась боль слабой выраженности, у 51,6% пациентов боль характеризовалась как ноющая или давящая, а в 14% случаев интенсивность боли воспринималась больными как кишечная колика и была максимальной.

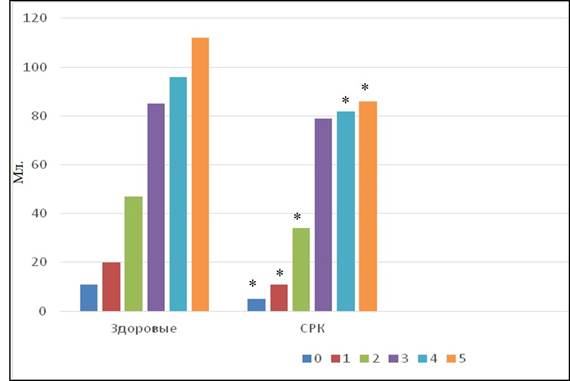

Считаем, что основной характеристикой сенсорной дисфункции у пациентов с СРК явилось снижение порога восприятия боли. В многочисленных исследованиях показано, что нарушения афферентной передачи болевого импульса от рецепторного аппарата кишечника в аналитическую зону ЦНС являются приоритетными в развитии СРК. Данное заключение может играть важную роль при выборе стратегии коррекций нарушений на различных уровнях нервно-регуляторного звена «мозг – кишечник» [11]. Примененный нами метод БДТ позволил выявить у исследуемых пациентов с различной тяжестью СРК неоднозначные сенсорные нарушения прямой кишки (рис. 1).

Как показано на рисунке 1, уровни пороговых значений чувствительности в основной группе были достоверно снижены по сравнению со здоровой группой.

Рис. 1. Показатели висцерального восприятия у пациентов с СРК

· – р<0,05 со здоровыми

C целью объективизации выраженности ректального восприятия боли при СРК использовали шкалу количественной оценки интенсивности ректальной болевой чувствительности при проведении баллонно-дилатационного теста [12] (табл. 4).

Таблица 4

Выраженность болевых ощущений у больных с различной степенью тяжести СРК при БДТ

|

Тяжесть СРК |

Выраженность болевых ощущений (в баллах) |

|

1. Легкая степень (n=21) |

1,31±0,12* |

|

2. Среднетяжелая (n=23) |

2,23±0,14* |

|

3. Тяжелая степень (n=20) |

2,91±0,15* |

|

р1-2 р1-3 р2-3 |

<0,05 <0,05 <0,05 |

· – р<0,05 с контролем.

Из представленных в таблице данных следует, что у больных с легким течением СРК выраженность восприятия боли соответствовала легкой степени, у больных со среднетяжелым течением – умеренной степени, а у больных с тяжелым течением – высокой степени болевого восприятия, причем у пациентов этой группы регистрировались различные психоневротические расстройства, отмечена неадекватная эмоциональная окраска болевых ощущений (в среднем около 3 баллов) при проведении БДТ. Болевые ощущения, которые возникали у пациентов при проведении баллонно-дилатационного теста, описывались как «жгучие», «распирающие». Следует заметить, что интенсивность ректальной болевой чувствительности нарастала пропорционально тяжести течения СРК.

Согласно целям исследования, в группе пациентов, имеющих нарушения психостатуса, было проведено тестирование с целью выявления различных форм изменений в психоэмоциональной сфере во взаимосвязи с показателями сенсорной функции прямой кишки.

Полученные данные позволили выявить следующие формы изменений в психоэмоциональной сфере: личностные, вегетативные депрессивные и тревожные расстройства, которые мы включили в дополнительные критерии тяжести СРК (табл. 5).

Из представленных в таблице 5 данных видно, что у всех обследованных больных СРК выявлены определенные расстройства психики с вегетативными проявлениями.

Таблица 5

Перечень невротических расстройств у больных СРК с различной тяжестью течения

|

Нервно-психические нарушения |

Тяжесть СРК |

|||||

|

Легкое течение (n=21) |

Среднетяжелое (n=23) |

Тяжелое течение (n=20) |

||||

|

Абс. число |

% |

Абс. число |

% |

Абс. число |

% |

|

|

Вегетативные расстройства |

9 |

43,6 |

22 |

94 |

20 |

100 |

|

Соматовегетативные проявления |

3 |

13,0 |

17 |

75 |

20 |

100 |

|

Депрессивные расстройства |

2 |

10,3 |

2 |

8 |

14 |

69,2 |

|

Тревожный синдром |

3 |

15,4 |

4 |

17 |

4 |

19,2 |

|

Тревожно-фобический синдром |

_ |

_ |

_ |

_ |

2 |

11,6 |

Оказалось, что у больных с легким СРК в 43,6% случаев диагностировались изолированные вегетативные функциональные расстройства, в 13,0% случаев определялся соматовегетативный симптомокомплекс, причем психические расстройства в виде транзиторных депрессий и повышения уровня тревоги выявлялись соответственно в 10,3% и 15,4% случаев. В группе пациентов со среднетяжелым СРК распространенность изолированных вегетативных симптомов и соматовегетативных расстройств составила соответственно 94% и 75% случаев. В то же время у 25% больных нами выявлены различные невротические расстройства в виде невротической депрессии и тревожных расстройств, в лечении которых использовались нефармакологические методы лечения (гипнотерапия, иглоукалывание и др.). При этом у пациентов с тяжелым СРК в клинике преобладали депрессивные и тревожно-фобические расстройства в сравнении с легким и среднетяжелым СРК. Согласно полученным нами результатам, можно утверждать, что всем пациентам с СРК независимо от тяжести течения присущи различные формы невротических расстройств.

Наши данные согласуются с результатами популяционных исследований [10], где показано, что отклонения в психической сфере регистрируются с частотой от 75% до 100% от всех обращающихся за медицинской помощью пациентов с СРК.

Нами установлена определенная зависимость восстановления пороговых значений ректальной чувствительности от тяжести течения СРК на фоне использования миотропных спазмолитиков (в среднем от 4 до 6 недель), а снижение выраженности болевого синдрома находилось в прямой зависимости от снижения порога ощущения боли при проведении БДТ.

Согласно последним клиническим рекомендациям, в терапии СРК рекомендуются к использованию спазмолитические средства миотропного действия, а также осмотические слабительные, антидиарейные и психотропные средства, механизм влияния которых на моторику и висцероперцепцию еще изучается [13, 14]. Показано, что спазмолитики лучше всего подходят больным СРК с абдоминальными болями и нарушением кишечного транзита [15]. Антидепрессанты показаны пациентам с СРК вследствие оказываемых ими центральных эффектов, но, что наиболее важно, вследствие их периферических эффектов, направленных на основные механизмы, такие как висцеральная гиперчувствительность, восприятие боли и моторика. Антидепрессанты могут изменять восприятие боли пациентом, модулируя висцеральные афференты за счет антихолинергических эффектов и блокируя входящие болевые импульсы [16].

Полученные нами данные явились основой для создания дифференцированных схем лечения больных с различными клиническими проявлениями СРК, включая коморбидные состояния [17].

Выводы

1. Тяжесть течения СРК зависит от уровня восприятия ощущения боли.

2. С нарастанием тяжести течения СРК фармакологические эффекты базисной терапии на нормализацию висцеральной чувствительности снижаются в связи с присоединение коморбидной психической патологии.

3. Полученные данные подтвердили соответствие используемых схем лечения поставленным задачам: купирование абдоминальной боли, снижение висцеральной гиперчувствительности и необходимость дифференцированного подхода к лечению в зависимости от тяжести течения заболевания.