В современном мире, по данным большинства национальных клинических рекомендаций, «золотым» стандартом среди методов диагностики при узловых образованиях щитовидной железы (ЩЖ) наряду с цитологическим исследованием представляется мультипараметрическое ультразвуковое исследование [1‑4]. Соноэластография (СЭГ) является одной из значимых технологий УЗИ для оценки изображений очаговых образований ЩЖ [5‑7]. Несомненно, информация об эластичности ткани узла ЩЖ дает дополнительные возможности в диагностике онкопатологии, особенно наиболее распространенного рака щитовидной железы (РЩЖ) ‑ папиллярного [8‑10]. Вместе с тем варианты соноэластографической оценки медуллярного и фолликулярного РЩЖ единичны и неоднозначны [11, 12]. Также публикации этой тематики не представляют статистической аргументации по конкретным критериям, позволяющим однозначно оценивать результаты эластографии и эффективно использовать их при фолликулярных новообразованиях щитовидной железы (ФНО ЩЖ) [13‑15].

Цель исследования ‑ определить значение ультразвуковой эластографии в дифференциальной диагностике фолликулярных новообразований щитовидной железы.

Материалы и методы исследования

Нами оценивались данные предоперационного УЗИ у 222 больных с ФНО ЩЖ, 69 из них, помимо стандартного В-режима, цветового допплеровского картирования (ЦДК) и энергетического допплеровского картирования (ЭДК), была выполнена СЭГ в режиме реального времени (RTE). Возраст пациентов с фолликулярным РЩЖ (ФРЩЖ) (14 человек) варьировал от 19 до 69 лет (средний возраст 51,4±10,5 года), женщины составили 85,7%; возраст пациентов с фолликулярными аденомами ЩЖ (ФАЩЖ) (55 пациентов) был от 20 до 64 лет (средний возраст 46,1±11,7 года) (женщины ‑ 90,9%).

Размеры узлов ЩЖ, что важно для проведения СЭГ, были от 10 мм до 39 мм (средние параметры ФНО ЩЖ = 23,1±2,3×16,3±1,6×14,0±1,3 мм).

СЭГ проводилась на УЗИ аппаратах («PHILIPS EPIQ 5», Aixplorer (Supersoniс Imagine, Франция), Siemens AcusonS2000, (Германия) и Mindray DC-8 (Китай)), имеющих различную цветовую кодировку окрашивания, термины «теплые ‑ холодные» тона и характеристики цвета не использовали. Применялись термины «окраска, указывающая на определенную (жесткую или мягкую, эластичную) эластичность ткани». Для оценки эластичности узловых образований ЩЖ использовали шкалу эластичности T. Rago [2007]. Помимо качественных характеристик «цветовая гамма», «интенсивность окрашивания», «однородность окрашивания», с помощью эластографии сдвиговой волны получали количественное выражение жесткости тканей на различных участках ФНО ЩЖ в виде модуля Юнга, выраженного в кПа.

Статистический анализ выявленных параметров проводился с применением дисперсионного анализа, дискриминантного анализа, множественного сравнения и ROC-анализа. Обработка данных осуществлялась с использованием программных пакетов StatSoft STATISTICA 10.0 и Microsoft Office Excel 2007.

Результаты исследования и их обсуждение

При изучении возможностей СЭГ при дифференциальной диагностике ФНО ЩЖ было установлено, что ультразвуковые паттерны ФАЩЖ имели незначительные и спорные отличия от ФРЩЖ по изображениям RTE.

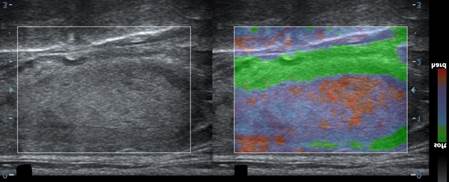

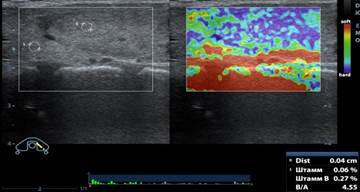

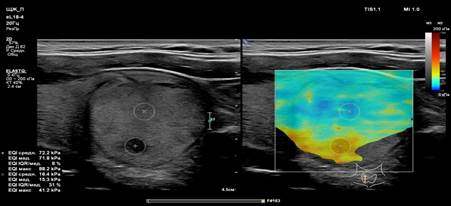

Паттерны изображений в группе ФАЩЖ в 23 случаях (41,8%) соответствовали гомогенной мягкой структуре (1-й шаблон по шкале T.Rago), а в 30 (54,5%) ‑ гетерогенной мягкой структуре (2-й шаблон), что указывало на низкую вероятность злокачественного процесса (рис. 1). Вместе с тем в 2 случаях (3,6%) оценка изображения указывала на гетерогенную жесткую структуру (3-й шаблон по шкале эластичности T.Rago) (рис. 2). Цветовая гамма ФАЩЖ в 96,4% случаев была характерной для высокой эластичности тканей, в 31 случае (56,4%) было двухцветное окрашивание, в 18 (32,7% ‑ трехцветное, в 6 (10,9%) ‑ четырехцветное и пятицветное окрашивание.

Рис. 1. ФНО ЩЖ. УЗИ: В-режим (продольное сканирование) и СЭГ. Гипоэхогенный неоднородный узел правой доли 24х30х39 мм с четким, ровным контуром. При СЭГ неоднородное окрашивание, цветовой паттерн характерен для высокой эластичности (2-й score по T. Rago). Жесткость на разных участках от 7,0 кПа до 22,3 кПа (ФАЩЖ)

Размеры ФАЩЖ в В-режиме, при СЭГ и размеры, установленные при патоморфологическом исследовании, существенно не отличались. Модуль Юнга в этой группе очаговых образований ЩЖ составил 27,5±7,1 кПа. В 3 случаях были получены высокие показатели модуля упругости (более 45 кПа) на отдельных участках ФАЩЖ.

При расчете диагностической эффективности RTE при ФАЩЖ установлены: чувствительность ‑ 96,36% (95%CI: 87,47% to 99,56%), специфичность ‑ 57,14% (95%CI: 28,86% to 82,34%), точность ‑ 88,41% (95%CI: 78,43% to 94,86%).

|

|

|

|

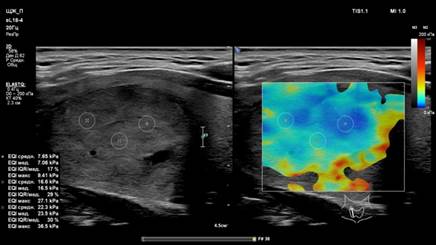

Рис. 2. ФНО ЩЖ. УЗИ:В- режим (продольное сканирование) и СЭГ. Изоэхогенный неоднородный узел правой доли 15х25х36 мм с четким, ровным контуром. При СЭГ неоднородное окрашивание, цветовой паттерн характерен для высокой жесткости (3-й score по T. Rago), индекс соотношения плотности (strain ratio) в разных точках от 2,87 до 4,55 у.е. (ФАЩЖ)

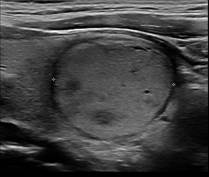

При предварительном изучении данных RTE у 14 пациентов с ФРЩЖ были отмечены особенности, прежде всего бо́льшая «жесткость» фокусов ФРЩЖ в сравнении с ФАЩЖ (рис. 3). Изображения в группе ФРЩЖ в 6 случаях соответствовали гетерогенной мягкой структуре (2-й шаблон по шкале T.Rago), а в 8 ‑ гетерогенной жесткой структуре (3-й шаблон), что говорило о более высокой, но неопределенной вероятности злокачественного процесса.

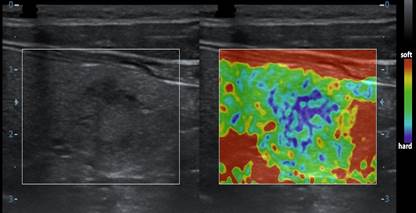

Рис. 3. ФНО ЩЖ. УЗИ: В-режим (продольное сканирование) и СЭГ. Изоэхогенный неоднородный узел левой доли 11х11х16 мм с нечетким контуром. При СЭГ интенсивное неоднородное окрашивание, цветовой паттерн характерны для высокой жесткости (3-й score по T. Rago). (ФРЩЖ)

Цветовая гамма в этой группе ФНО ЩЖ отличалась мозаичностью, присутствием как жестких, так и эластичных участков. В 2 случаях (14,3%) было двухцветное окрашивание, в 4 (28,6%) ‑ трехцветное, в 8 (57,1%) ‑ четырехцветное и пятицветное окрашивание. Таким образом, для ФРЩЖ было характерен более «пестрый» цветовой паттерн в сравнении с ФАЩЖ.

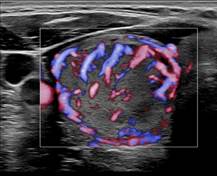

Модуль Юнга в группе пациентов с ФРЩЖ составил 62,1±12,1 кПа. В 6 случаях (42,9%) были получены низкие показатели модуля упругости (менее 30 кПа) на отдельных участках ФАЩЖ. Несмотря на преобладание среди ФРЩЖ паттернов с цветовой гаммой, характерной для узлов ЩЖ с низкой эластичностью, среди ФРЩЖ были также опухоли и с высокой эластичностью ткани на большинстве участков (рис. 4), что существенно затрудняло дифференциальную диагностику. Можно сказать, что ФРЩЖ является «более эластичным» РЩЖ в сравнении с ПРЩЖ.

Размеры ФРЩЖ в В-режиме, при RTE и размеры, установленные морфологами при патоморфологическом исследовании, имели более значимые отличия, чем при ФАЩЖ.

Диагностические показатели RTE при ФРЩЖ были следующими: чувствительность ‑ 57,14% (95% CI: 28,86% to 82,34%), специфичность ‑ 96,36% (95% CI: 87,47% to 99,56%), точность ‑ 88,41% (95% CI: 78,43% to 94,86%).

|

|

|

|

|

|

Рис. 4. ФНО ЩЖ. УЗИ: В-режим (продольный скан, ЦДК) и СЭГ. Изоэхогенный неоднородный узел правой доли 25х27х28 мм с четким контуром, с интенсивным смешанным кровотоком. При СЭГ относительно однородное окрашивание, паттерн характерен для высокой эластичности (2-й score по T. Rago). Жесткость изоэхогенной части узла 16,4 кПа. Гипоэхогенный участок в дорзальной части имеет высокую жесткость ‑ 71,8 кПа (ФРЩЖ, инвазия в сосуды)

При выполнении исследования было установлено, что параметры RTE при ФАЩЖ и ФРЩЖ имеют дифференциально-диагностические значения, которые необходимо учитывать при диагностике ФНО ЩЖ (табл. 1). О значении RTE говорит тот факт, что в 15,9% случаев изображений размеры ФНО ЩЖ в В-режиме, RTE и размеры, полученные при их измерении в ходе патоморфологического исследования, имели отличия. Также в почти половине случаев ФРЩЖ цветовой паттерн и показатели эластичности (модуль Юнга, индекс strain-ratio) не соответствовали в полной мере общераспространенному мнению об особенностях эластичности ткани РЩЖ.

Таблица 1

Параметры RTE при ФНО ЩЖ

|

Показатели эластографии |

ФАЩЖ (n=55) |

ФРЩЖ (n=14) |

ФНО ЩЖ (n=69) |

|

Доминирующее «жесткое» окрашивание |

2 (3,6%) |

8 (57,1%) |

10 (14,5%) |

|

Преобладающий шаблон по шкале эластичности T. Rago |

II (54,5%) |

III (57,1%) |

II (52,1%) |

|

Неоднородность окраски |

32 (58,2%) |

14 (100%) |

46 (66,7%) |

|

Различия размеров образований |

8 (14,5%) |

3 (21,4%) |

11 (15,9%) |

|

Максимальное число цветов в паттерне |

3 |

5 |

5 |

|

Модуль Юнга, кПа |

23,5±7,1 |

62,1±12,1 |

34,7±4,1 |

|

Модуль Юнга более 45 кПа, число больных (%) |

3 (5,5%) |

8 (57,1%) |

11(15,9%) |

|

Индекс strain-ratio у.е. |

2,04±0,83 |

3,76±0,76 |

2,39±0,77 |

Данные таблицы 1 демонстрируют сложность дифференциальной диагностики ФНО ЩЖ на основании соноэластографии, а также то, что эластография дает новые данные и критерии, позволяющие провести дифференциальную диагностику ФНО ЩЖ.

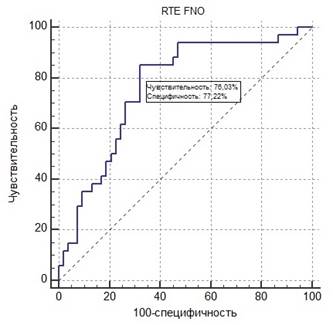

Для оценки эффективности RTE в дифференциальной диагностике ФНО ЩЖ был проведен ROC-анализ. При его проведении установлено, что AUC (площадь под кривой) равняется 0,773 (95%ДИ = 0,723‑0,814), что говорит о методе как о тесте хорошего качества (рис. 5).

Рис. 5. ROC-кривая, отражающая прогностические возможности RTE при фолликулярных неоплазмах щитовидной железы

Выводы

При выполнении исследования было установлено, что параметры RTE при ФАЩЖ и ФРЩЖ имеют дифференциально-диагностические значения, которые необходимо учитывать при диагностике ФНО ЩЖ. Она обязательна при подозрении на ФРЩЖ для уточнения размеров опухоли и выявления инвазии в окружающие ткани. Исследование, проведенное среди пациентов с ФАЩЖ и ФРЩЖ, дает основания рекомендовать включить эластографию реального времени в обязательный перечень методов диагностики у этих групп больных.