Вопросы оказания помощи пациентам с послеоперационными грыжами больших размеров с потерей домена остаются предметами дискуссий до настоящего времени. В последние годы специалисты ведущих клиник мира активно изучают возможности применения новейших операций, основанных на разделении компонентов брюшной стенки с дальнейшей реконструкцией последней и протезирующей пластикой. Наилучшим вариантом чаще всего признают вариант Novitsky Y.W., предложенный в 2012 г. (TAR - transversus abdominis release) [1]. По мнению многих врачей, это сложное в техническом отношении, продолжительное и трудоемкое хирургическое вмешательство. Более простым способом признана операция Ramirez O.M., которая известна с 1989 г. [2]. Российское общество герниологов весьма осторожно оценивает возможность широкого использования данного варианта, подчеркивая риск осложнений и необходимость очень высокого, экспертного уровня клиник, в которых возможно применять данную методику. С другой стороны, операция TAR пока находится вообще за рамками «Российских национальных рекомендаций». Отечественных исследований, в которых изучены и сопоставлены возможности и результаты указанных методик, относительно мало, а имеющиеся публикации вызывают вполне обоснованный интерес [3-5]. В зарубежных работах продемонстрированы во многом сходные результаты операций Ramirez и TAR [6], ряд исследований указывает на определенные преимущества второго варианта [7]. Сложность изучения данного вопроса связана с объективными проблемами сравнения разнородных категорий пациентов, которых непросто однозначно стратифицировать. Трудно сформировать стандартные, сопоставимые клинические группы для сравнения результатов сепарационных вмешательств, тем более – выполнить рандомизацию. Исследования CST на лабораторных животных до настоящего времени носят единичный характер. Трудов, в которых операции Ramirez и TAR сопоставлены в условиях хронического эксперимента, к текущему моменту не опубликовано.

Цель исследования: изучить особенности реконструкции брюшной стенки в условиях хронического эксперимента.

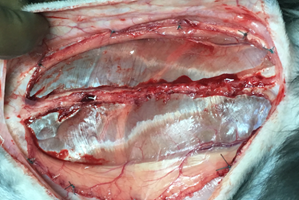

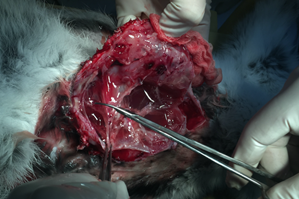

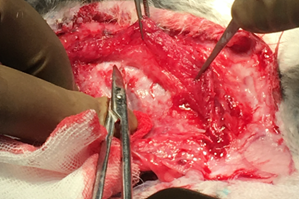

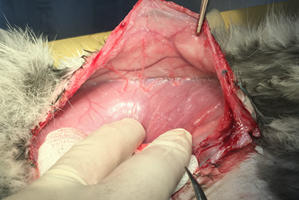

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на кафедре общей, оперативной хирургии и топографической анатомии им. А.И. Кожевникова с разрешения локального этического комитета ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (протокол № 5 от 10.03.2021 г.) в соответствии с законодательством России («Правила гуманного обращения с лабораторными животными», «Деонтология медико–биологического эксперимента»), Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей, современными отечественными и зарубежными рекомендациями [8; 9]. План эксперимента включал создание грыжевого дефекта на первом этапе с последующей реконструкцией брюшной стенки на втором этапе. Операции выполняли кроликам под наркозом комбинацией препаратов Золетил 100 (25 мг/кг) и Ксилавет (3 мг/кг) внутримышечно. На первом этапе выполняли срединную лапаротомию длиной 15 см, ретромускулярную диссекцию с обеих сторон (рис. 1). Прямые мышцы живота смещали латерально. Далее ушивали брюшную полость и задние листки влагалищ прямых мышц живота, затем кожную рану (рис. 2). Кролики содержались в условиях конвенционального вивария, доступ к обычной пище и воде был свободным. Проводились обезболивание, профилактика инфекций области хирургического вмешательства и стрессовых язвенных поражений желудочно-кишечного тракта, перевязки, ряд лабораторных и функциональных исследований, в том числе измерение массы и внутрибрюшного давления (ВБД). Животных наблюдали до полного формирования больших послеоперационных грыж (рис. 3). На втором этапе проводили рандомизацию методом конвертов, далее реконструкцию брюшной стенки с помощью техники разделения компонентов и протезирующей пластики. Медикаментозное обеспечение, анестезия, наблюдение за животными были такими же, как и ранее. Под наркозом выполняли грыжесечение и адгезиолизис (рис. 4). Далее осуществляли ретромускулярную диссекцию (рис. 5). Для последующей реконструкции брюшной стенки выполняли разделение компонентов последней. В первой группе (n=10) использовали переднюю сепарацию (Ramirez) (рис. 6). Во второй группе (n=13) применяли TAR (рис. 7). Хирургическая техника была такой же, как и в клинических условиях, соответствовала современным подходам ведущих клиник и рекомендациям разработчиков данных операций [10; 11]. Для протезирования брюшной стенки использовали сетку из стандартного полипропилена (Россия, ES3030), имплантат размещали позади прямых мышц живота (рис. 8), типично фиксировали его по краям узловыми швами полипропиленовой нитью 4/0. С учетом сложности осуществления препаровки тканей и выполнения сепарации у кроликов, работы с элементами брюшной стенки минимальной толщины все технические приемы и навыки вышеуказанных вмешательств были детально отработаны ранее авторами настоящего исследования в условиях острого эксперимента, результаты которого опубликованы и находятся в свободном доступе. Это позволило стандартизировать хирургическую технику, чтобы исключить влияние кривой обучения на ход эксперимента. На всех этапах отмечали массу тела животных и внутрибрюшное давление (ВБД). Данные изучали способом Shapiro – Wilk. В ряде последовательностей распределение отличалось от нормального, в связи с чем использовали критерий Mann – Whitney для сравнения количественных показателей независимых выборок. Динамику в последовательности зависимых выборок оценивали по Kruscal - Wallis. Различия считали значимыми при p<0,05.

Рис. 1. Первый этап. Ретромускулярная диссекция и латерализация прямых мышц

Рис. 2. Ушитая рана брюшной стенки

Рис. 3. Сформировавшаяся большая послеоперационная грыжа

Рис. 4. Второй этап. Грыжесечение и адгезиолизис

Рис. 5. Диссекция в ретромускулярном пространстве

Рис. 6. Выполнен прием Ramirez

Рис. 7. TAR. Пересечение поперечной мышцы живота

Рис. 8. Протезирующая пластика брюшной стенки

Результаты исследования и их обсуждение

Подробные сведения о динамике массы тела животных на этапах эксперимента приведены в таблице 1, где Mean – среднее, Med – медиана, Q1 – Q3 – первый и третий квартили, IQR – интерквартильный размах (ИКР).

Таблица 1

Динамика массы животных в ходе эксперимента

|

Параметры |

Группа |

Med |

Mean |

SD |

p, Shapiro - Wilk |

Q1 |

Q3 |

IQR |

p, Mann - Whitney |

P, Kruskal - Wallis |

|

Масса животных исходная |

Все животные |

3770 |

3900 |

508,09 |

0,332 |

3530 |

4300 |

770 |

|

0,127 |

|

Масса животных на 2 этапе |

Ramirez |

3740 |

3819 |

447,63 |

0,805 |

3570 |

4020 |

450 |

0,687 |

|

|

TAR |

3850 |

3978 |

566.26 |

0.097 |

3500 |

4400 |

900 |

|||

|

Все животные |

3780 |

3909 |

523,97 |

0,099 |

3515 |

4310 |

795 |

|

||

|

Масса животных конечная |

Ramirez |

3625 |

3598 |

470,74 |

0,336 |

3170 |

4090 |

1330 |

0,852 |

|

|

TAR |

3650 |

3717 |

759.97 |

0,855 |

3380 |

4200 |

820 |

|||

|

Все животные |

3650 |

3665 |

652,87 |

0,861 |

3275 |

4105 |

830 |

|

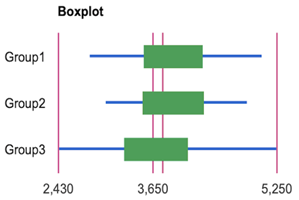

Исходная масса тела животных составляла (Mean) 3900 г, ИКР 770. Перед вторым этапом масса практически не изменилась и оказалась 3909 г, ИКР 795. Отличий между группами, сформированными путем рандомизации (Ramirez и TAR), не было (p=0,687, Mann - Whitney). К завершению эксперимента анализируемый показатель снизился до 3665 г, также без достоверных различий между группами (p=0,852, Mann - Whitney). Однако динамика массы тела животных на этапах эксперимента не была статистически значимой (p=0,127, Kruscal - Wallis). Графическое отображение выполненного анализа представлено на рис. 9, где Group 1 - исходная масса тела животных, Group 2 - масса перед операциями второго этапа, Group 3 - итоговое значение того же показателя.

Точные данные по продолжительности операций отражены в таблице 2. Длительность вмешательств, направленных на создание послеоперационных грыж, составляла (Mean) 52,7 мин., ИКР 8. Реконструктивные вмешательства продолжались (Mean) 93,26 мин., ИКР 39,5, что достоверно больше, чем операции на первом этапе (p=0,00005, Mann - Whitney). Отличия между вариантами сепарационной пластики (Ramirez – 97,3, TAR – 90,15) не были статистически значимыми (p=0,687, Mann - Whitney).

Таблица 2

Продолжительность операций на этапах эксперимента

|

Параметры |

Группа |

Med |

Mean |

SD |

p, Shapiro - Wilk |

Q1 |

Q3 |

IQR |

p, Mann - Whitney |

p, Mann - Whitney |

|

Длительность операции 1 этапа |

Все животные |

52 |

52,7 |

9,53 |

0,071 |

47 |

55 |

8 |

|

0,000005 |

|

Длительность операции 2 этапа |

Ramirez |

93,5 |

97,3 |

33,31 |

0,835 |

75 |

120 |

45 |

0,687 |

|

|

TAR |

92 |

90,15 |

27,06 |

0,612 |

69 |

105 |

36 |

|||

|

Все животные |

92 |

93,26 |

30,15 |

0,448 |

72 |

111,5 |

39,5 |

|

Сводные данные по внутрибрюшному давлению (в мм рт. ст.) приведены в таблице 3.

Таблица 3

Динамика ВБД на этапах эксперимента

|

Данные |

Группа |

Med |

Mean |

SD |

p, Shapiro - Wilk |

Q1 |

Q3 |

IQR |

p, Mann - Whitney |

p, Kruscal - Wallis |

|

|

1 этап - ВБД до операции |

Все животные |

4,08 |

3,93 |

2,08 |

0,011 |

3,4 |

4,42 |

1,02 |

|

0,850 |

0,014 |

|

1 этап - ВБД после операции |

Все животные |

4,08 |

3,96 |

2,27 |

0,150 |

2,73 |

5,1 |

2,37 |

|||

|

2 этап - ВБД до операции |

Ramirez |

5,1 |

5,37 |

2,96 |

0,303 |

3,4 |

6,12 |

2,72 |

0,369 |

0,044 |

|

|

TAR |

4,08 |

4,19 |

2,23 |

0,045 |

2,72 |

5,44 |

2,72 |

||||

|

Все животные |

4,76 |

4,73 |

2,72 |

0,034 |

2,72 |

5,44 |

2,72 |

|

|||

|

2 этап - ВБД после операции |

Ramirez |

6,8 |

6,73 |

1,17 |

0,992 |

5,44 |

8,16 |

2,72 |

0,154 |

||

|

TAR |

5,78 |

4,99 |

2,05 |

0,276 |

3,06 |

6,8 |

3,74 |

||||

|

Все животные |

6,12 |

5,78 |

1,83 |

0,070 |

4,76 |

7,48 |

2,72 |

|

|||

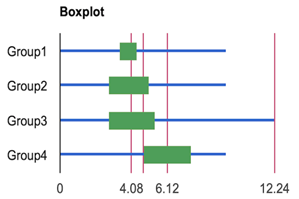

Исходное значение ВБД составляло (Mean) 3,93, ИКР 1,02, после моделирования грыж 3,96, ИКР 2,37. Таким образом, изменения рассматриваемого показателя на первом этапе не были статистически значимыми (p=0,85, Kruscal - Wallis). ВБД, измеренное перед операциями второго этапа, оказалось (Mean) 4,73, достоверных отличий между группами Ramirez и TAR не было (p=0,369, Mann - Whitney). Тот же показатель, определенный непосредственно после выполнения реконструктивного вмешательства, был (Mean) 5,78. При этом статистически значимых различий между группами Ramirez и TAR также не отмечено (p=0,154, Mann - Whitney), однако повышение ВБД после выполнения операций второго этапа было достоверным (p=0,044, Kruscal - Wallis).

Графическое отображение изменений ВБД в ходе эксперимента отражено на рис. 10, где Group 1 - исходные параметры, Group 2 - значения после операций первого этапа, Group 3 - давление перед вторым этапом, Group 4 - конечные показатели.

Рис. 9. Динамика массы тела животных на этапах эксперимента. Шкала в кг

Рис. 10. Динамика ВБД на этапах эксперимента. Шкала в мм рт. ст.

Осуществление любого способа сепарационной пластики на животных является более сложным, чем моделирование грыж. Оба варианта реконструкции брюшной стенки представляют собой довольно длительный и трудоемкий процесс, даже после прохождения кривой обучения. Это согласуется с мнением ряда авторов в отношении сепарационной пластики в клинических условиях [6; 7]. Операции второго этапа значимо повышали ВБД, а влияние обоих вариантов реконструкции на динамику показателя следует считать сходным. Эти сведения не противоречат клиническим данным, повышение ВБД при выполнении реконструкции с помощью сепарационной пластики описано, достоверно [12-14], в ряде ситуаций допустимо и носит временный характер. Наблюдение за данным показателем признано исключительно важным, так как превышение определенного уровня ВБД имеет прямую корреляцию с осложнениями и может быть опасным для жизни [14].

Заключение. Впервые в хроническом эксперименте на кроликах были сравнены две наиболее известные методики сепарационной протезирующей пластики - операции Ramirez и TAR. Применены полученные ранее в остром эксперименте навыки работы с достаточно тонкими структурами брюшной стенки животных. Установлено, что оба варианта сепарационной пластики у животных являются весьма продолжительными и трудоемкими, а выполнение операций реконструктивного этапа было значительно более сложным и требовало достоверно больше времени, чем моделирование грыж. В рамках настоящей работы на первом этапе оказалось возможным сформировать однотипные большие грыжи, которые оказались подходящими для решения задач второго этапа. Далее удалось осуществить реконструкцию брюшной стенки с помощью CST без использования bridging. Это сопровождалось статистически значимым увеличением ВБД. Возможности исследованных операций (Ramirez и TAR) в отношении реконструкции брюшной стенки оказались сопоставимыми, а влияние на уровень ВБД было сходным. Конечные значения ВБД после операции не имели достоверных отличий и не зависели от варианта вмешательства.