Трансплантация почки - это хирургическая манипуляция, применяемая как метод заместительной терапии при терминальной стадии почечной недостаточности. Суть данного хирургического вмешательства состоит в пересадке органа от мёртвого донора или от человека. Значительное затруднение в трансплантации почек оказывает иммунная система реципиента, которая «атакует» пересаженный орган. После проведения трансплантации почки возможно развитие довольно тяжелого осложнения - хроническая нефропатия трансплантата (ХНТ), проявляющаяся прогрессирующим склерозом почечной ткани, также носит название хронического отторжения трансплантата (ХОТ). Обязательным условием для последующего приживления трансплантата становится применение лекарств, снижающих иммунитет[1]. Иммуносупрессивная терапия сохраняет выживаемость трансплантата на 89-96% [2].

При неэффективности терапевтических мероприятий, и при наличии показаний (угроза для жизни реципиента, отсутствие функции трансплантата, длительный болевой синдром, инфекционные осложнения) проводят трансплантатэктомию. В техническом плане выделение трансплантата обладает своими сложностями, чему способствует изменение тканей вокруг трансплантата [3; 4]. Как показывает практика, лечение иммуносупрессорами в щадящих режимах, при отсутствии положительной динамики, сегодня в развитых странах мира признается неэффективным [5; 6]. Для получения общей информации о состоянии трансплантата, а также для изучения сосудистой анатомии органа, перед его удалением во избежание сосудистых осложнений, применяют компьютерную томографию с фазовым контрастированием [7]. Необратимая деструкция трансплантата при наличии клинических и диагностических проявлений является показанием к нефротрансплантатэктомии [8]. Использование мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием при необходимости её применения следует выполнять строго при соблюдении правил профилактики контраст-индуцированной нефропатии.

Цель исследования: оценить возможности мультиспиральной компьютерной томографии в исследовании почечных трансплантатов с применением методики болюсного контрастирования при снижении объема контрастного вещества.

Материалы и методы исследования

В исследовании участвовали 30 пациентов с трансплантированной почкой, затем они были разделены на 2 исследуемые группы. К первой группе были отнесены 15 человек, которые не имели нарушений в функциях трансплантата, уровень креатинина и скорости клубочковой фильтрации в анализах крови соответствовали физиологической норме в данных случаях, им было проведено контрастное МСКТ-исследование, при гидратации с помощью 0,9% физиологического раствора NaCl со скоростью 1,0-1,5 мл/кг/ч на протяжении 7 часов перед и после процедуры, с последующим 2-суточным мониторингом за наличием признаков КИН (контраст-индуцированная нефропатия). Ко второй группе относились 15 пациентов с нефункционирующими трансплантатами, которые находились на гемодиализе (МСКТ-исследования проводились перед посещением процедуры гемодиализа). МСКТ проводилось с применением мультиспирального компьютерного томографа OPTIMA 660 фирмы GE (128-срезовом). При подготовке к исследованию на компьютерном томографе мы выполняли ввод информации об исследуемом пациенте, выбор области исследования, а также правильно располагали пациента на столе томографа. Толщина среза при сканировании составляла 0,6 мм. Исследование включало следующие фазы: нативную, артериальную, паренхиматозную и отсроченную. Первым делом исследовали бесконтрастную фазу, вторым этапом проводилось исследование с введением 1 мл/кг йодиксанола (концентрация активного компонента 350 мг/мл) пациентам второй группы, а для пациентов первой группы была использована доза 0,5 мл/кг с целью снижения риска развития КИН, скорость введения составляла 4 мл в секунду. Контрастное вещество подавалось в автоматическом режиме через инжектор путем использования локтевого венозного катетера. Для анализа полученных результатов мы проводили оценку почечного кровотока, структуры и функции почек, а также наличия кортико-медуллярной дифференциации. Также нами была проведена оценка возможности применения динамической компьютерной томографии при обследовании почек, с построением перфузионных карт, для оценки параметров капиллярного кровотока органов. Выборка исследования формировалась на основе непараметрического метода с использованием критерия Манна – Уитни (p=0,04).

Результаты исследования и их обсуждение

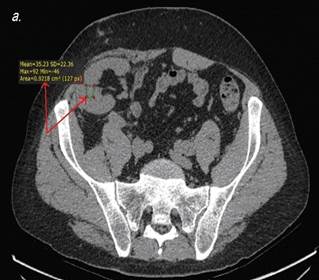

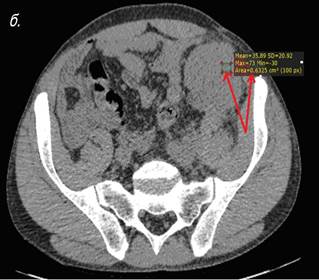

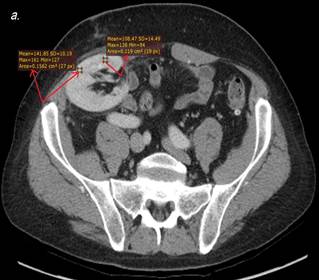

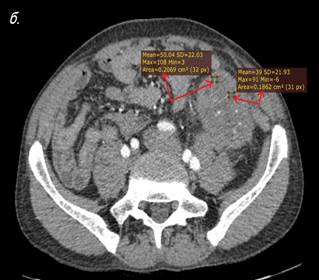

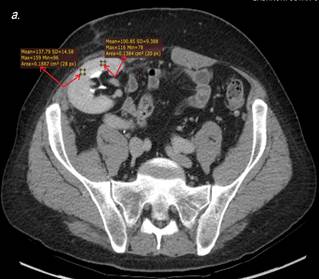

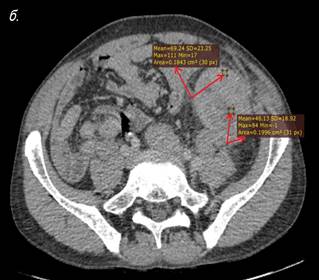

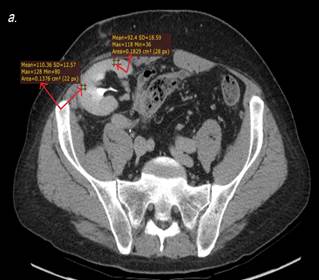

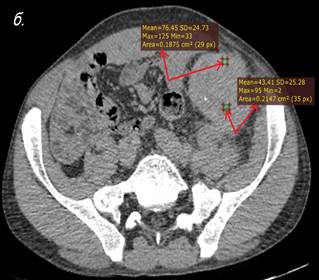

Продемонстрированы наглядные аксиальные срезы компьютерных томограмм с трансплантированной почкой в первой и во второй группе.

Рис. 1: а) нативная фаза при проведении компьютерной томографии органов брюшной полости в первой группе;

б) нативная фаза при проведении компьютерной томографии органов брюшной полости во второй группе

Почечный трансплантат размерами 91х58х68 мм визуализируется в правой подвздошной области, его паренхима однородной структуры имеет толщину 18-25 мм, а ее плотность составляет 35-40 HU (рис. 1а).

На рисунке 1б можно увидеть почечный трансплантат в левой подвздошной области, его размеры составляют 116х66х69 мм, плотность паренхимы до 36 HU, толщина до 12 мм, а её структура неоднородная за счет наличия кальцинатов в чашечно-лоханочной системе (ЧЛС), контуры трансплантата четкие, ровные.

Рис. 2: а) артериальная фаза при проведении компьютерной томографии органов брюшной полости в первой группе;

б) артериальная фаза при проведении компьютерной томографии органов брюшной полости во второй группе

На рисунке 2а представлена артериальная фаза контрастирования, почечный трансплантат определяется на наружной подвздошной артерии, дефекты контрастирования в просвете сосудов не определяются, паренхима имеет толщину до 25 мм в области тела и до 18 мм в области губ, корковый слой имеет толщину до 10 мм, при накоплении контраста плотность повышается до 108-142 HU, структура и кортико-медуллярная дифференциация сохранены, визуализируется адекватное кровоснабжение почки, функции сохранены.

При фазовом контрастировании в артериальной фазе визуализируется почечный трансплантат, васкуляризируемый наружной подвздошной артерией, прохождение контрастного вещества по просветам сосудов не затруднено, дефекты отсутствуют, контраст в трансплантате распределяется примерно одинаково, без признаков кортико-медуллярной дифференциации, повышение плотности до 50 HU, ЧЛС расширена, в результате увеличения объема чашечек, все эти признаки напоминают развитие гидронефроза (рис. 2б).

Рис. 3: а) венозная фаза при проведении компьютерной томографии органов брюшной полости в первой группе;

б) венозная фаза при проведении компьютерной томографии органов брюшной полости во второй группе

При проведении компьютерной томографии в венозной фазе плотность паренхимы трансплантата имела тенденцию к снижению и составляла 101-138 HU в первой группе (рис. 3а), а во второй группе к повышению - 46-69 HU (рис. 3б).

Рис. 4: а) отсроченная фаза при проведении компьютерной томографии органов брюшной полости в первой группе;

б) отсроченная фаза при проведении компьютерной томографии органов брюшной полости во второй группе

При проведении компьютерной томографии в отсроченной фазе плотность паренхимы трансплантата снижалась до 92-110 HU в первой группе (рис. 4а). Во второй группе повышается до 43-76 HU (рис. 4б).

После проведенных МСКТ-исследований с болюсным усилением у всех пациентов первой группы имелось наличие кортико-медуллярной дифференциации, адекватное кровоснабжение трансплантата. У всех пациентов данной группы применялось контрастное вещество в сниженном объеме. Также для снижения риска проявления контраст-индуцированной нефропатии выполнялась гидратация на период подготовки и после проведения исследования. За пациентами проводилось 3-суточное наблюдение по выявлению признаков контраст-индуцированной нефропатии. Признаков КИН выявлено не было.

Во второй исследуемой группе все МСКТ-исследования с болюсным усилением были проведены перед прохождением процедуры гемодиализа. По результатам проведенных МСКТ-исследований были выявлены: признаки гидронефротических изменений трансплантата (5), нефросклеротических изменений трансплантата (7), кистозных поражений почек (3). После комплексного обследования пациентов, при обнаружении нарастающей отрицательной динамики по клинико-лабораторным показателям и по клинической картине, пациентам второй группы было рекомендовано проведение планового оперативного вмешательство по поводу удаления трансплантата.

Применение МСКТ с контрастным усилением у пациентов без нарушений функций трансплантатов возможно после исключения неблагоприятных значений уровня скорости клубочковой фильтрации, сбора анамнеза, проведения гидратации перед проведением исследования и после.

Также выполнены трехмерные реконструкции полученных результатов исследования. Указанного нами объема контраста было достаточно для проведения 3D-моделирования трансплантата (рис. 5). Также в полном объеме была визуализирована сосудистая сеть трансплантата. Это является важным критерием при планировании оперативного вмешательства.

Рис. 5. 3D-моделирование трансплантата

Была оценена возможность адекватной диагностики капиллярного кровотока органов при помощи динамической компьютерной томографии с получением количественных показателей параметров кровотока в корковом и мозговом слое почки.

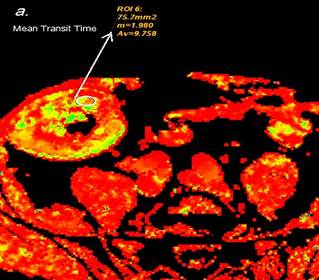

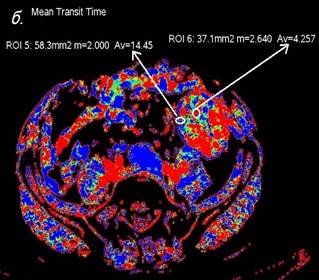

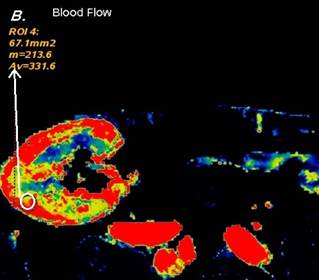

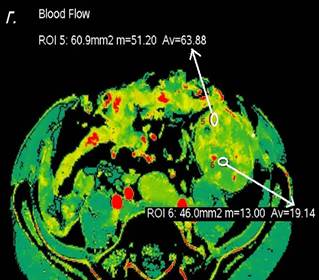

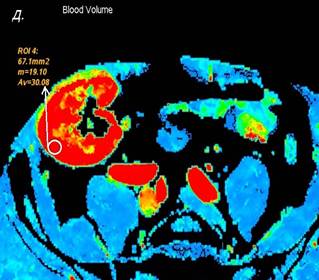

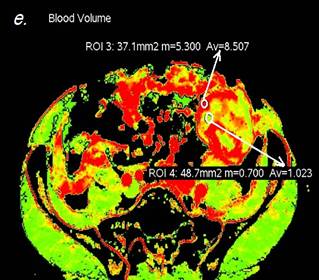

Рис. 6. КТ-перфузии трансплантатов почек. Mean Transit Time (МТТ) – среднее время прохождения (а – в первой группе, б – во второй группе); Blood Flow (BF) – скорость кровотока (в – в первой группе, г – во второй группе); Blood Volume (BV) – объем кровотока (д – в первой группе, е – во второй группе)

Метод позволил оценить такие параметры, как Mean Transit Time (МТТ) – среднее время прохождения (рис. 6 а, б), Blood Flow (BF) – скорость кровотока (рис. 6 в, г), Blood Volume (BV) – объем кровотока (рис. 6 д, е). Полученные при перфузионной компьютерной томографии (ПКТ) изображения были проанализированы на рабочей станции Advantage Workstation с помощью приложения CT Perfusion 4D. Для анализа результатов перфузии в почке наиболее информативными являются функциональные карты, определяющие следующие показатели: в качестве опорных значений используют усредненные изображения (Average) и показатель задержки поступления контрастного вещества (время остаточной импульсной функции 0 (Impulse residual function или IRF T0), объема регионарного кровотока (Blood Volume - BV) - вычисляется как произведение МТТ и BF и выражается в мл на 100 г влажной ткани (мл/100 г), среднего времени прохождения крови (Mean Transit Time - МТТ) - является средним временем нахождения контрастного вещества в ткани (выражается в секундах), скорости регионарного кровотока (Blood Flow - BF) - рассчитывается как величина IRF при IRF T0 и отображается в мл на 100 г влажной ткани в минуту (мл/100 г/мин).

Также нами применялась возможность КТ-перфузии строить графики кривых «время – плотность». При различных патологических состояниях эти характеристики изменяют свойственные для себя показатели. Оценка параметров органного кровотока позволяет своевременно определить процессы патологических изменений в почках.

Заданного объема изоосмолярного контрастного вещества было достаточно для изучения анатомических структур и оценки характеристик микроциркуляторного русла почек, без снижения качества результатов исследования. Целью снижения количества вводимого изоосмолярного контрастного вещества являлось снижение риска развития осложнений у пациентов при проведении исследования.

После проведенного исследования количество случаев проявления признаков контраст-индуцированной нефропатии составило 0%. Возможно, это связано с отсутствием значительных нарушений показателей СКФ у пациентов, участвовавших в нашем исследовании, также существенную роль играет сниженное количество вводимого контрастного вещества. Исходя из данных литературы, можно утверждать, что при незначительном нарушении функционального состояния почек частота возникновения КИН варьирует в пределах 10-41%, а при выраженных нарушениях - 51-90%.

Заключение

Исходя из результатов проведенного нами исследования, у всех пациентов первой группы наблюдалась кортико-медуллярная дифференциация трансплантатов, наличие адекватного кровоснабжения. Пациентам во второй группе, которым исследования проводились перед процедурой гемодиализа, было рекомендовано проведение планового оперативного вмешательства по поводу удаления трансплантата. МСКТ с болюсным усилением при использовании сниженного объема контрастного вещества применима у пациентов с сохранными функциями трансплантатов почек и тоже занимает значимое место в диагностике жизнеспособности органа или принятии решения о необходимости удаления нефункционирующего трансплантата, о чем также свидетельствуют количественные показатели КТ-перфузии трансплантатов, значительно отличающиеся в сравниваемых группах.