Мочекаменная болезнь (МКБ) по распространенности занимает третье место среди заболеваний мочевыделительной системы после инфекционных поражений и заболеваний предстательной железы, при этом число заболевших прогрессивно увеличивается [1].

Наиболее частым и серьезным осложнением МКБ является хронический пиелонефрит, оперативное вмешательство при вторичном хроническом пиелонефрите требуется у 20–27% больных, а частота послеоперационных осложнений, по данным разных авторов, колеблется в широком диапазоне – от 9% до 34,8% пациентов [2-4]. Около 80% послеоперационных осложнений соответствуют категориям I–II по классификации Clavien-Dindo и не требуют какого-либо дополнительного лечения, однако к наиболее грозным осложнениям относятся кровотечение и сепсис (вплоть до развития септического шока и летального исхода) [2, 5].

Актуальным является поиск предикторов послеоперационных осложнений. В качестве значимых факторов риска авторы называют бактериурию, характеристики камня [3, 6], иммунологические маркеры воспаления, такие как уровень лейкоцитоза и концентрации интерлейкинов 6 и 8 в сыворотке крови и моче [7], наличие признаков системной воспалительной реакции, показатель альбумина, выраженность протеинурии, наличие нарушений уродинамики [8], нейтрофильно-лейкоцитарное отношение [9], а также пожилой возраст пациентов [10].

Целями исследования явились изучение структуры и частоты послеоперационных осложнений у больных с хроническим обструктивным пиелонефритом и поиск предикторов их развития.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 275 больных с хроническим обструктивным пиелонефритом на фоне мочекаменной болезни, проходивших лечение с 2013 по 2019 гг. в урологическом отделении Дорожной клинической больницы № 2 на ст. Челябинск ОАО РЖД.

Критерием включения в исследование явилось наличие у пациентов с данным диагнозом показаний для оперативного лечения. Из исследования были исключены пациенты с необструктивным пиелонефритом, хронической почечной недостаточностью 2-й и более степени, коралловидным нефролитиазом, тяжелой сопутствующей соматической патологией с недостаточностью органов и систем 2-й и более степени, отказавшиеся от участия в исследовании.

В зависимости от характера обструктивного компонента у 127 пациентов были использованы чрескожные эндоскопические операции, у 14 пациентов – открытые вмешательства, у 132 – контактная трансуретральная литотрипсия, у 2 пациентов было применено сочетание чрескожных эндоскопических и трансуретральных методик. При анализе течения послеоперационного периода мы использовали классификацию послеоперационных осложнений Clavien-Dindo, включающую 5 степеней тяжести осложнений, оцениваемых с точки зрения потребностей в медикаментозной терапии или оперативном лечении, развития моно- или полиорганной недостаточности.

Методы статистической обработки: статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета прикладных программ «Statistica v. 10.0 for Windows». Характеристика выборок представлена в формате «М±m», где М – среднее арифметическое значение признака, m – стандартная ошибка среднего. Проверку статистических гипотез о равенстве средних в группах проводили с использованием U-теста Манна–Уитни. Для поиска диагностических критериев использовали ROC-анализ с визуальным анализом кривой, расчетом площади под кривой и определением точки разделения как максимума точности теста с приоритетом специфичности теста в случае обнаружения нескольких точек одинаковой точностью.

Результаты исследования и их обсуждение. Осложнения 1-й степени, то есть осложнения, не требующие лечения или требующие только симптоматической терапии, развились у 38 пациентов (40 осложнений у 38 пациентов – 13,8%):

– гипертермия без клинико-лабораторных признаков пиелонефрита и других воспалительных заболеваний с температурой тела выше 37,5 оС продолжительностью не менее 2 суток, потребовавшая назначения жаропонижающих препаратов, – у 22 (8%) (при этом гипертермия с температурой тела выше 37 оС и продолжительностью 1 сутки и более имела место у 82 пациентов (29,8%));

– дизурические расстройства при наличии стента – у 5 пациентов (1,8%);

– обострение хронической почечной недостаточности (ХПН) – у 11 пациентов (4%) – у пациентов с двусторонним процессом;

– раневая инфекция – у 2 пациентов (0,7%) – у пациентов с сахарным диабетом после открытых операций.

Осложнения 2-й степени тяжести (45 осложнений у 44 пациентов – 16,0%) включали:

– обострение пиелонефрита – 40 пациентов (14,9%), уретрит – 2 случая (0,7%), цистит – 1 случай (0,4%), потребовавшие дополнительной антибиотикотерапии и проведения инфузионно-дезинтоксикационных мероприятий, приведших к удлинению сроков пребывания пациентов в стационаре;

– гемотампонада, разрешившаяся консервативно, – 2 случая (0,7%) , в 1 случае – гемотампонада мочевого пузыря, разрешившаяся после катетеризации мочевого пузыря и отмывания сгустков крови, в 1 случае – гемотампонада лоханки, разрешившая самостоятельно.

Осложнения 3-й степени тяжести (6 пациентов – 2,2%), то есть осложнения, потребовавшие повторного оперативного вмешательства, включали:

– 3а степени – 1 случай чрескожного дренирования мочевого затека под местной анестезией, 1 больному выполнена уретроскопия по поводу окклюзии мочеточника фрагментом конкремента после литотрипсии, 1 случай кровотечения у пациента с сахарным диабетом и пиелонефритом, потребовавший отмывания сгустки и установки стента;

– 3б степени – 1 случай гематомы паранефральной клетчатки, потребовавший дренирования под общим обезболиванием, 1 случай острого пиелонефрита, когда регресс процесса наступил только после достижения адекватного дренирования полостей почки путем замены нефростомического дренажа, 1 случай кровотечения, потребовавшего проведения нефрэктомии и гемотрансфузии.

Осложнения 4а степени, потребовавшие помещения больного в отделение реанимации, встретились в 3 случаях (3 пациента – 1,1%). Причиной ухудшения состояния послужил острый пиелонефрит, осложненный сепсисом.

Осложнения 5-й степени: у 1 пациентки (0,4%) с сопутствующим сахарным диабетом и гипертонической болезнью острый пиелонефрит, осложненный бактериально-токсическим шоком и полиорганной недостаточностью, привел к летальному исходу.

Таблица 1

Риск послеоперационных осложнений

|

Степени осложнений по Clavien-Dindo |

Ассоциированные с уроинфекцией |

Не ассоциированные с уроинфекцией |

Всего |

|

1 |

9,1% (25) |

4,7% (13) |

13,8% (38) |

|

2 |

15,6% (43) |

0,4% (1) |

16% (44) |

|

3а |

0% (0) |

1,1% (3) |

1,1% (3) |

|

3б |

0,4% (1) |

0,7% (2) |

1,1% (3) |

|

4а |

1,1% (3) |

– |

1,1% (3) |

|

5 |

0,4% (1) |

– |

0,4% (1) |

|

Всего осложнений |

26,5% (73) |

6,9% (19) |

33,5% (92) |

|

Осложнения 2-й и более степени |

17,5% (48) |

2,2% (6) |

19,6% (54) |

Таким образом, как следует из таблицы 1, у 54 пациентов (19,6%) с хроническим вторичным пиелонефритом на фоне мочекаменной болезни в послеоперационном периоде наблюдались осложнения 2-й и более степени, большинство этих осложнений ассоциировано с уроинфекцией – 88,9% (у 48 пациентов из 54).

Для поиска прогностических критериев мы выделили внутри выборки пациентов группу больных, у которых послеоперационный период осложнился обострением пиелонефрита различной степени тяжести, и сравнили характеристики пациентов и клинико-лабораторные показатели, определяемые предоперационно, с таковыми у пациентов, не имевших осложнения пиелонефрита.

У пациентов женского пола риск атаки пиелонефрита составил 24,4% по сравнению с 12,4% у мужчин (р=0,022), при этом возраст пациентов с осложненным и неосложненным течением послеоперационного периода достоверно не различался. Факторами риска также являются локализация камня в почке (32,9% по сравнению с локализацией в мочеточнике 9,5%), двустороннее поражение (36,4% по сравнению с 15,2% у пациентов с обструкцией левой почки и 17,2% у пациентов с обструкцией правой почки), кратность обструкции (риск атаки пиелонефрита у пациентов с рецидивом 22,9% по сравнению с 11,8% у впервые леченых пациентов, р=0,032).

Положительные результаты бактериологического исследования мочи увеличивают риск атаки пиелонефрита в послеоперационном периоде до 30,4%, однако у 10,3% пациентов с отсутствием роста при бакпосеве мочи также наблюдается обострение пиелонефрита (р=0,006).

Наименьшим числом осложнений сопровождалась трансуретральная контактная литотрипсия (6,8%); стентирование и вид стентирования не повлияли значимо на частоту послеоперационного пиелонефрита. Сложные случаи, приводящие к удлинению продолжительности операции или необходимости выполнить две и более попытки ликвидации обструкции, сопровождались большей частотой осложнений (13,4% у лиц с однократным вмешательством против 32% у пациентов с количеством вмешательств более 1).

Сопоставив предоперационные лабораторные показатели в группе больных, у которых в послеоперационном периоде развилось обострение пиелонефрита, с показателями в группе пациентов с неосложненным течением послеоперационного периода, мы не обнаружили достоверных различий между группами по дооперационным уровням лейкоцитоза, показателям биохимического анализа крови. Однако у пациентов с осложненным течением послеоперационного периода до операции отмечались повышенный уровень протеинурии, снижение содержания фрагмента комплемента CH50 (51,5(49,1…61,9) у пациентов с осложненным течением по сравнению с 58(53,9…65,7) у пациентов с неосложненным) и подавление активности фагоцитоза (активность фагоцитоза составила 40(37…42) ед в группе с осложненным течением послеоперационного периода по сравнению с 47(41,5…57) ед при отсутствии такового). При использовании ROC-анализа мы обнаружили следующие характеристики площади под кривой для этих переменных (табл. 2).

Таблица 2

Диагностическая ценность некоторых лабораторных показателей

|

Показатель |

Область под кривой, AUROC |

Асимптотическая значимость, р |

|

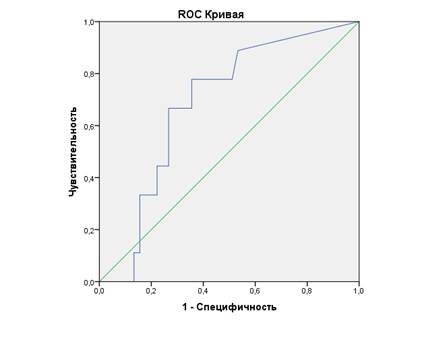

Протеинурия (рис. 1) |

0,684±0,085 |

0,084 |

|

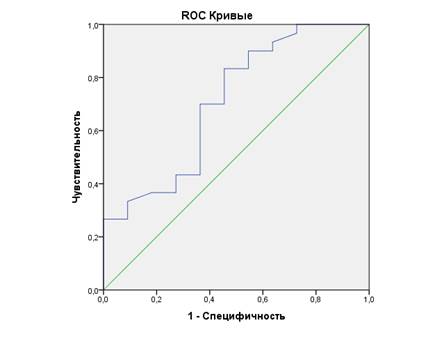

Уровень CH50 фрагмента комплемента (рис. 2) |

0,709±0,096 |

0,042 |

|

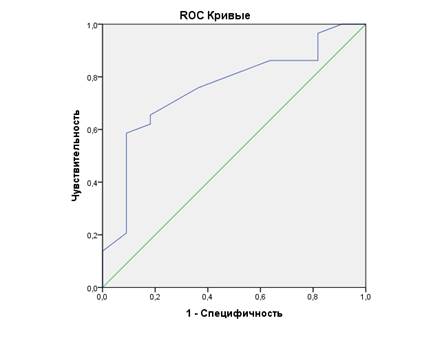

Активность фагоцитоза (рис. 3) |

0,757±0,084 |

0,013 |

Как следует из данных таблицы 2, наибольшей диагностической ценностью обладают уровень CH50 фрагмента комплемента и активность фагоцитоза.

При анализе характеристик ROC-кривых мы выбрали следующие точки разделения: уровень протеинурии выше 0,066 г/л сопровождался увеличением риска послеоперационных осложнений. Чувствительность этого критерия составила 77% при специфичности 64,4%.

Рис. 1. ROC-кривая для уровня протеинурии у больных с хроническим калькулезным пиелонефритом

При содержании фрагмента комплемента ниже 50 г/л осложнения наблюдались у 4 пациентов из 6, при этом ни у одного пациента с уровнем комплемента выше 65 эпизодов острого пиелонефрита в послеоперационном периоде не отмечалось.

Рис. 2. ROC-кривая для содержания активности комплемента у больных с хроническим калькулезным пиелонефритом

При анализе ROC-кривой для активности фагоцитоза в предоперационном периоде мы обнаружили, что наилучшим соотношением чувствительности и специфичности теста обладает значение активности фагоцитоза более 42. Значение чувствительности в этом случае составило 65% при специфичности 81,8%.

Рис. 3. ROC-кривая для активности фагоцитоза у больных с хроническим калькулезным пиелонефритом

Таким образом, используя перечисленные нами критерии, можно выделить группу больных с повышенным риском возникновения в послеоперационном периоде эпизодов острого пиелонефрита.

Выводы

1. Осложнения 2-й и более степени по классификации Clavien-Dindo наблюдались у 19,6% пациентов, 94,2% из этих осложнений ассоциированы с уроинфекцией.

2. Факторами риска послеоперационных осложнений являются женский пол, локализация камня в почке, двустороннее поражение, рецидив обструкции, бактериурия.

3. Пациенты, имеющие в предоперационном периоде протеинурию более 0,066 г/л, уровень СH50 фрагмента комплемента ниже 50 у.е. и активность фагоцитоза ниже 42%, обладают повышенным риском воспалительных послеоперационных осложнений.