Международные показатели индексов цитирования в базах Thomson-Reuters и Elsevier ориентированы, во-первых, на повышение значимости научной и исследовательской работы ППС, а также рейтинга не только национальных, но и мировых образовательных систем [1, 2]. На современном этапе глобальная научная система представляет собой деятельный объект, где основной акцент приходится на научные исследования и прикладные разработки в профилирующих отраслях [3, 4], непосредственное значение имеют финансирование и организация академических программ, нацеленных на отраслевые инновации. Конкурентоспособность стратегий на рынке образовательных услуг способствует масштабности в проведении исследовательской политики в области НИОКР на региональном, национальном и мировом уровнях [5]; таким образом, происходит постепенная дифференциация инноваций для выявления наиболее конкурентных и «маневренных». Научный и исследовательский потенциал в любой системе высшего образования анализируется в качестве основной причины экономического роста и модернизации самой образовательной системы, что способствует процветанию страны как в России, так и в Китае.

Партнерские отношения между университетами и промышленными комплексами в последние десятилетия перешли на политическую повестку дня многих государств и стали новым явлением в процессе модернизации связей университет – наука – промышленность [6]. Данные связи охватывают широкий диапазон: в области преподавания включают в себя традиционные международные университетские связи, такие как программы академического сотрудничества и мобильность студентов, консультационные услуги в сфере дополнительного образования, непрерывное профессиональное развитие; в научных исследованиях рассматривают совместные исследования и разработки (НИОКР), развитие малых и средних предприятий – для коммерциализации НИОКР и развития консорциумов для совместных НИОКР на международном уровне [7].

Существующие отношения между университетами и промышленностью концептуализируются для преодоления имеющегося разрыва между научной базой и производственным сектором, что позволит обратить научные знания в инновации и рассматривать их как важный инструмент, позволяющий сделать высшее образование актуальным и облегчить вход на рынок труда. Поэтому политики видят в данных отношениях важный инструмент для регионального, национального и международного экономического и социального развития, а также повышения производительности и создания рабочих мест [8]. После распада Советского Союза инновационная система образования была дезорганизована в 1990-х годах. В последнее десятилетие российское правительство выдвинуло ряд инициатив по стимулированию перехода страны в экономику, основанную на знаниях. Таким образом, можно выделить три этапа федеральной программы в развитии инновационной инфраструктуры [9]:

1) 2005–2008 годы – создание научно-технических парков по всей России;

2) 2009–2011 годы – было принято законодательство для содействия развитию инноваций;

3) В 2011 и 2012 годах правительство предоставило федеральные гранты для создания предпринимательских университетов и региональных инновационных кластеров.

Сравнивая системы образования России и Китая, а именно их структуру и организацию высшего образования, следует отметить, что наследие советского периода сохранилось и после китайско-советского раскола вплоть до реформ Китая в области образования в 1990-х годах, а наука была сконцентрирована в специализированных университетов в рамках определенных министерств и академий наук [10, 11]. Несмотря на то что в советский период был приоритет в области науки и техники, университеты преимущественно ориентировались на теоретическую часть преподавания.

Соответствующие роли разных участников образовательного процесса меняются со временем и изменяют внутреннюю и внешнюю траекторию развития образования; именно модель «Тройная спираль: наука – промышленность – государство», введенная Эцковицем и Лейдесдорфом (1996, 1997), представляет собой переплетенную сеть отношений между тремя действующими лицами, которые влияют друг на друга [12, 13].

Среди множества форм взаимодействия между научными кругами, промышленностью и правительством в последнее время значительное внимание уделяется потенциалу научных связей для ускорения научно-технического развития как внутри стран, так и между ними. Модель Triple Helix предполагает синергетический процесс научных достижений и ускоренную инновацию среди разных участников посредством научной коллаборации. Хотя ученые находят другие метрики, чтобы зафиксировать этот прогресс, тем не менее существует много вопросов о потенциале такого сотрудничества для повышения научной цитируемости и инновационных процессов, необходимых для создания сетевых структур Triple Helix [13].

Крупнейшие многонациональные и исследовательские центры рассчитывают на другие научные или исследовательские организации для проведения исследований или постепенное введение инноваций, так как передовые научно-исследовательские коллаборации требуют постоянно растущего количества и объема ресурсов и возможностей. Многие ученые обратили внимание на вклад Шумпетера (1934) и многих других (к примеру, Чесбро, 2003 г. Чесбро, Ванхавербеке и Вест, 2006), утверждая, что потребность в научной коллаборации встречается с большим охватом высококвалифицированных специалистов и компаний, что позволяет развивать возможности и стратегическое видение сотрудничества [14].

Цель исследования. Большинство высших учебных заведений не участвуют в исследовательской деятельности, хотя в некоторых странах сектор образования включает в себя целый ряд учреждений, от учебных заведений до исследовательских университетов. Однако в последние два десятилетия разрешение проблем коренным образом расходятся. Во-первых, процесс преобразования и модернизации высших учебных заведений во всесторонние научно-/исследовательские институты и отдельных специализированных исследователей в ряд национальных исследовательских центров значительно продвинулся в Китае, чем Россия. Во-вторых, структура инвестиций была принципиально иной. Анализируя роль государства необходимо:

– во-первых, государственное финансирование исследований является основным источником в области НИОКР;

– во-вторых, государство является важным организатором экономических отношений;

– в-третьих, национальные инновационные системы страдают от отсутствия диверсифицированных институциональных установок для поддержки инноваций на всех уровнях;

– в-четвертых, экономические рынки относительно слабы, и наличие венчурного капитала, которое является важным условием для организации производственных процессов, практически не доступны.

Таким образом, в статье проведен анализ изучения роли и траектории государства в укрепление существующих связей между наукой и промышленностью в различных контекстах развития.

В то время как Китай финансирует науку и исследования, постепенно создавая сектор научных исследований и прикладных разработок, в России закрываются многие исследовательские организации. Следует заметить, что страны Азии имеют общий государственный характер и проводят аналогичную политику в области науки и университетов [15], что и отличает их от разных англоязычных, западноевропейских и российских традиций, эти различия между региональными политическими культурами препятствуют переносу научной политики из Китая, скажем, в Россию. Направив пристальное внимание на реализацию развития в рамках «тройной спирали» был сделан акцент на потенциале и важности влияния государств (Россия), на импорте технологий и их последующей адаптации (Китай), на повышение компетентности человеческих ресурсов (Китай и Россия). Таким образом, рассмотреть различия возможно только через призму институциональных изменений и государственного финансирования.

В Китае центральное правительство сохранило обширный контроль и влияние на планирование в системе образования, со значительными, хотя и локализованными, «набегами» в рыночную экономику. В частности, структура собственности в экономике значительно изменилась, а вклад негосударственного сектора в валовой внутренний продукт (ВВП) растет очень быстро.

Значительно реформируя систему образования китайское правительство твердо привержено развитию своего национального научного потенциала, что благоприятствует партнерству между научными кругами (научно-исследовательские институты и университеты) и промышленностью как инструменту для преодоления разрыва между производством и применением знаний [16]. В процесс развития и расширения роли и важности китайских исследовательских университетов повлекли за собой высокие издержки и риски, и как результат, сокращение частных (независимых) исследовательских институтов.

На данный момент значительная часть частных исследовательских университетов находится под контролем государства, и открыты для международного сотрудничества с университетами и промышленностью [17]. Тогда как российское академическое сообщество никогда не признавала необходимость радикальных изменений. Консерватизм «российских научных школ» ограничивал интеграцию и интернационализацию между странами и университетами, что отражалось и на академической мобильности и системе продвижения и поддержки грантов, и «утечке мозгов» [18].

Ранее проведенные исследования были посвящены инновационным процессам, разработанными высшими учебными заведениями для совершенствования управления связями между университетами и промышленностью. Такие партнерские отношения развиваются в контексте непрерывных изменений в среде вузов, включая глобализацию, интеграцию и усиление экономической конкуренции на международном уровне, а также растущее признание необходимости формирования профессиональных компетентностей, что привело к огромным изменениям в отношении социальных запросов к высшему образованию как двигателя развития людских ресурсов и производства знаний.

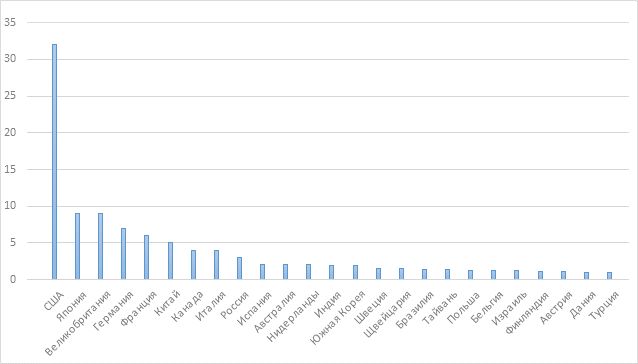

Радикальное изменение статуса академического сообщества, а именно реорганизация институтов в соответствии с приоритетами страны, и определение технологий, необходимых для модернизации, которое будет стимулировать и контролировать сектор научных исследований и разработок [18]. Тем не менее, происходит заметное снижение научной публикационной активности несмотря на постепенное восстановление экономики, и наличие большего количества зарубежных грантодателей (рис. 1), что вызвано, прежде всего, неэффективностью российского финансирования. Хотя в сравнении с другими странами, меньшая доля финансирования генерирует больше публикаций в журналах с высокими импакт-факторами и большей цитируемостью.

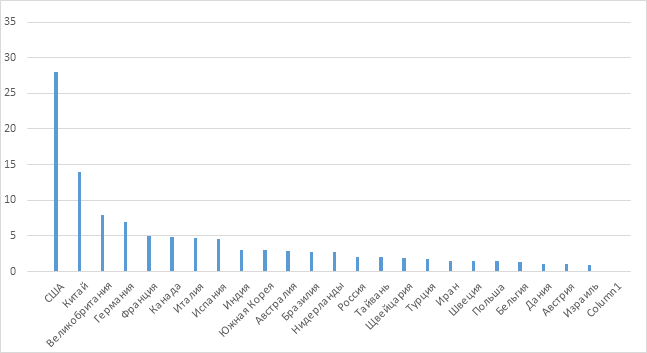

Радикальное изменение статуса академического сообщества, а именно реорганизация институтов в соответствии с приоритетами страны, и определение технологий, необходимых для модернизации, которое будет стимулировать и контролировать сектор научных исследований и разработок [18]. Тем не менее, происходит заметное снижение научной публикационной активности несмотря на постепенное восстановление экономики, и наличие большего количества зарубежных грантодателей (рис. 1), что вызвано, прежде всего, неэффективностью российского финансирования. Хотя в сравнении с другими странами (Китай поднялся с 6-го на 2-е место, Индия поднялась с 13-го по 10-е; Бразилия поднялась с 17-го по 13-й в доли мировых изданий), меньшая доля финансирования генерирует больше публикаций в журналах с высокими импакт-факторами и большей цитируемостью [19].

Превращение университетов в международно-конкурентоспособные исследовательские университеты, сотрудничающие с бизнесом способствуют постоянству научных проектов, что обусловлено регулярным набором студентов, наличием аспирантов и передовых научных сотрудников. Правительство Китая, начиная с 1950-х определили группу «приоритетных» исследовательских высших учебных заведений (11 университетов в 1956 г., 88 университетов в 1978 г., 100 университетов в 1993 г.,) в рамках «Программы 211», направленной на модернизацию и интернационализацию университет в учреждения мирового класса.

Рис. 1. Статьи, опубликованные российскими учеными в WoS в 2000 [7]

В России существуют программы государственного уровня по продвижению «элитных» университетов:

– финансирование 57 ВУЗов под «создание образовательных программ по внедрению инноваций» (2006-2007 гг.);

– государственная программа по присвоению статуса «исследовательский университет» (2009 г.);

– внедрение программы «дорожная карта» (2013 г.).

Относительный статус российских «элитных» учреждений был пересмотрен в глобальном рейтинге и их количество также заметно сократилось.

Рис. 2. Статьи, опубликованные российскими учеными в WoS в 2011 [7]

Рассматривая и сравнивая рейтинг научных публикаций Россия неуклонно снижается в мировом рейтинге высшего образования, а также в научном влиянии и развитии инновационных технологий [1, 14], тогда как Китай становится мировым лидером в области научных публикаций, патентования и в области развития инноваций.

Сравнительные показатели статей, опубликованных российскими учеными в WoS [7]

|

№ |

2001 |

2011 |

||||

|

|

Страна |

Количество публикаций на страну |

Доля страны в общем мировом количестве публикаций,% |

Страна |

Количество публикаций на страну |

Доля страны в общем мировом количестве публикаций,% |

|

1. |

США |

303,917 |

31,48 |

США |

366,507 |

27,13 |

|

2. |

Япония |

86,096 |

8,92 |

Китай |

186,029 |

13,62 |

|

3. |

Великобритания |

83,582 |

8,66 |

Великобритания |

105,411 |

7,80 |

|

4. |

Германия |

77,982 |

8,08 |

Германия |

97,070 |

7,19 |

|

5. |

Франция |

55.259 |

5,72 |

Япония |

79,751 |

5,90 |

|

6. |

Китай |

44,575 |

4,62 |

Франция |

67,990 |

5,03 |

|

7. |

Канада |

38,645 |

4,00 |

Канада |

58,855 |

4,36 |

|

8. |

Италия |

38,453 |

3,98 |

Италия |

55,253 |

4,09 |

|

9. |

Россия |

28,667 |

2,97 |

Испания |

50,256 |

3,72 |

|

10. |

Испания |

26,350 |

2,73 |

Индия |

46,172 |

3,42 |

|

11. |

Австралия |

25,483 |

2,64 |

Южная Корея |

45,971 |

3,40 |

|

12. |

Нидерланды |

21,779 |

2,26 |

Австралия |

44,244 |

3,28 |

|

13. |

Индия |

19,272 |

2,00 |

Бразилия |

34,122 |

2,53 |

|

14. |

Южная Корея |

19,194 |

1,99 |

Нидерланды |

33,523 |

2,48 |

|

15. |

Швеция |

17,422 |

1,81 |

Россия |

28,577 |

2,12 |

|

16. |

Швейцария |

15,566 |

1,61 |

Тайвань |

28,553 |

2,11 |

|

17. |

Бразилия |

13,324 |

1,38 |

Швейцария |

24,655 |

1,83 |

|

18. |

Тайвань |

13,018 |

1,35 |

Турция |

23,470 |

1,74 |

|

19. |

Польша |

12,842 |

1,33 |

Иран |

21,768 |

1,61 |

|

20. |

Бельгия |

11,964 |

1,24 |

Швеция |

21,389 |

1,58 |

|

21. |

Израиль |

10,836 |

1,12 |

Польша |

20,818 |

1,54 |

|

22. |

Финляндия |

8,822 |

0,91 |

Бельгия |

18,686 |

1,38 |

|

23. |

Австрия |

8,779 |

0,91 |

Дания |

13,468 |

1,00 |

|

24. |

Дания |

8,754 |

0,91 |

Австрия |

12,853 |

0,95 |

|

25. |

Турция |

7,233 |

0,75 |

Израиль |

12,493 |

0,93 |

Результаты исследования и их обсуждение

Рассматривая сходные институциональные системы в России и в Китае как полноправных участников «научно-технической революции» помогает уточнить важность роли государства в успешных инновационных и технологических системах, что представляет собой уникальную сферу для изучения государственной политики «экономики знаний».

Решающее значение государственной роли для продвижения инноваций признает преимущества международного сотрудничества и конкуренции, различные исследовательские проекты могут включать многообразные комбинации [19]. Прагматичность китайского правительства, несмотря на неодобрение инновационной политики, приводит к хорошим экономическим и социальным результатам: продвижение по службе, антикоррупционные меры, ограничение масштабы хищничества, конкурентное финансирование. Ключевыми показателями Китая являются:

– реформирование научно-исследовательской системы советского типа;

– интеграция с промышленными предприятиями;

– предоставление ВУЗам исследовательских центров, создание кластеров в ОЭЗ;

– наличие внешней и внутренней экспертной оценки;

– укрепление и расширение результативных международных связей.

Организация и развитие сотрудничества с научно-исследовательскими институтами и университетами в Китае способствует совершенствованию инновационных технологий, проведению реформ [20].

Трансформация высшего образования должна быть направлена на повышение качества и конкурентоспособности вследствие чего должны быть усовершенствованы и расширены образовательные программы, а также разработаны интегрированные образовательные программы. Высшие учебные заведения, имеющие многодисциплинарный подход и диверсифицированную стратегию, а также независимость и компетентное управление ресурсами позволяют сохранять свою конкурентоспособность на рынке. Но тем не менее присутствует структурный дисбаланс спроса и предложения на рынке труда.

Заключение

Государство и научное сообщество в Китае адаптирует и модернизирует инновационные методы, а процессы интеграции и интернационализации образовательных и научных сообществ, рассматриваются государством как ключ к развитию. Китайская история и процесс модернизации образования является сложным и разрушительным, поэтому не все академическое сообщество поддерживает те или иные нововведения. Коррупция остается существенной проблемой, также, к сожалению, и сильное давление на количество публикационной и патентной деятельности. Требования Китая к публикационной деятельности способствуют повышению количества публикационной деятельности ученых взамен его качеству, тогда как ежегодные квоты на публикации мешают ученым публиковать действительно важные статьи, требующие значительного времени [17].

Образовательные учреждения в России и в Китае смогли удовлетворить спросом на образовательные услуги, привлекая средства из государственных и частных источников. В высших учебных заведениях введены новые механизмы образовательного менеджмента и инновационные подходы, направленные на поддержание и организацию мониторинга качества образования. Многоуровневый сектор высшего образования, новые образовательные программы и современные образовательные методологии повысили роль в обеспечении образования, профессиональной подготовки и переподготовки.

Отрицательное воздействие финансового кризиса и демографический спад изменил траекторию развития высшего (профессионального) образования. Таким образом, основной вектор развития высшего образования связан со структурной оптимизацией, объединением образовательных учреждений разных уровней, диверсификацией источников финансирования и непосредственными изменениями в системах управления в высшем образовании [20]. Именно интеграционные процессы в области высшего образования должны улучшить качество образования и обеспечить конкурентоспособность на рынке труда путем объединения финансовых, технологических и интеллектуальных ресурсов.

В заключение можно сказать, что компетентная политика реструктуризации может привести к структурным изменениям в системе образования, но отсутствие общественного и экспертного консенсуса по этим вопросам вызывает сопротивление со стороны профессионального сообщества и работодателей. Изменения зависят от многонаправленных тенденций, определяемых внешними факторами, как демографический спад, снижение общественного спроса, неудовлетворенность работодателями качеством образования и, следовательно, низкая мотивация студентов к продолжению образования [21].