Проблема оценки долгосрочных исходов острого инфаркта миокарда (ОИМ) является, несомненно, актуальной в связи с высокой смертностью от него [1-3]. Несмотря на значительные успехи реперфузионного лечения ОИМпST, остаются нерешенными проблемы определения риска отдаленных неблагоприятных исходов для оптимизации вторичной профилактики и реабилитации [4].

В настоящее время имеется довольное большое количество публикаций по оценке риска неблагоприятных исходов ОИМ в различные сроки после возникновения индексного события - ОИМпST [5; 6]. Большинство работ посвящено первым 6–12 месяцам после выписки из стационара, так как наибольшее количество летальных и нелетальных сердечно-сосудистых событий возникает именно в эти сроки, но и в последующие годы этот риск остается высоким. Значимыми маркерами риска неблагоприятных исходов ОИМ выделяются низкая сократительная функция левого желудочка, обширность некроза миокарда, возраст, наличие хронической болезни почек (ХБП), сахарного диабета (СД) и другие [7]. Многофакторное прогнозирование с использованием математических моделей является более прогрессивным подходом в рискометрии. Наиболее известны модели оценочных шкал ОИМ: PREDICT TIMI, GUSTO, CADILLAC, GRACE [8]. Несмотря на то что шкалы эти были созданы на основе данных регистров ОИМ, в реальной клинической практике они не получили широкого применения [3; 4]. Причиной является, скорее, тот факт, что эти рискометры разработаны на основании сведений о лицах европейской и американской популяции. Между тем у российских пациентов имеются существенные генотипические отличия, определяющие особенности течения данной патологии. Национальные стандарты логистики догоспитального, стационарного и амбулаторного этапов, медикаментозной и инвазивной помощи, несомненно, также влияют на прогноз больных ОИМ.

В настоящей работе проверена надежность оригинальной авторской модели многофакторного прогнозирования годовых исходов острого инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ [9] в рутинной клинической практике на основании данных регистра ОИМ регионального сосудистого центра городской клинической больницы № 1 (РСЦ ГКБ № 1) города Новосибирска [9; 10].

Цель работы. Апробация авторской математической модели многофакторного прогнозирования годичных исходов острого инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST ЭКГ (Ложкина Н.Г., 2015) в рутинной практике клинициста в сравнении со шкалой прогноза GRACE.

Материал и методы. Для настоящего исследования была использована информация из регистра случаев острого инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST ЭКГ (ОИМпST), включающего в себя сведения о клинических, функциональных, биохимических и молекулярно-генетических маркерах заболевания (РСЦ ГКБ № 1, Новосибирск). Анализ составлен по характеристикам 392 пациентов. Диагноз ОИМпST подтверждался в соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов, Американской коллегии кардиологов и Российского кардиологического общества [11-13]. Всем пациентам было проведено клинико-инструментальное исследование по следующей программе: клинический осмотр, ЭКГ, эхокардиография, суточный мониторинг ЭКГ; биохимические анализы по стандарту ОИМ, а также определение высокочувствительного С-реактивного протеина (вчСРП), интерлейкинов 6, 8, 1-бета, фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа), липидный спектр. Молекулярно-генетические исследования заключались в определении различных вариантов генотипов по полиморфным вариантам rs499818, rs619203, rs10757278, rs1333049, rs1376251, rs2549513, rs4804611 и rs17465637. Перечень генетических маркеров продиктован предыдущими авторскими исследованиями, а также GWAS (genome-wide association studies) [14-17].

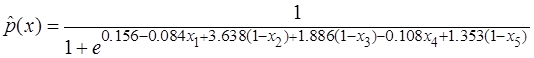

Для определения годичного прогноза ОИМпST использовалась авторская математическая модель многофакторного прогнозирования [9]:

,

,

где, - возраст (лет),

- возраст (лет),  - низкая ФВ ЛЖ (менее 45% - 1 балл, более 45% - 0 баллов),

- низкая ФВ ЛЖ (менее 45% - 1 балл, более 45% - 0 баллов),  - сахарный диабет (наличие - 1 балл, отсутствие - 0 баллов),

- сахарный диабет (наличие - 1 балл, отсутствие - 0 баллов),  - концентрация вчСРП (мг/дл) и

- концентрация вчСРП (мг/дл) и - генотип ct rs1376251 (наличие - 1 балл, отсутствие - 0 баллов).

- генотип ct rs1376251 (наличие - 1 балл, отсутствие - 0 баллов).

Для сравнения достоверности авторской модели с уже существующими была использована шкала GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events), позволяющая оценить риск сердечно-сосудистой смерти и несмертельного ИМ в период от начала индексного события до 6 месяцев после выписки у пациентов с ОИМ [18; 19].

Через год были оценены фактические исходы и сопоставлены с прогнозируемыми. Исход считался неблагоприятным, если у пациента имелось хотя бы одно событие из перечисленных: сердечно-сосудистая смерть, нефатальный инфаркт миокарда, инсульт, нестабильная стенокардия или внеплановая коронарная реваскуляризация. При благоприятном исходе у пациента отсутствовали данные события [9].

Результаты исследования. Как видно из таблицы 1, из 392 пациентов ОИМпST было 283 мужчины (72,4%) и 109 (27,6%) женщин, со средним возрастом 59,5 ± 8,5 года. В 171 случае (43,6%) у пациентов отсутствовал анамнез предынфарктной стенокардии. У 113 больных (28,9%) настоящий инфаркт миокарда был повторным (2-м или 3-м).

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика больных ОИМпST

|

Показатель |

Больные ОИМпST |

|

|

n |

% |

|

|

Мужчины/женщины |

283 /109 |

72,4 /27,6 |

|

Средний возраст (M ± s) |

59,5 ± 8,5 |

– |

|

Сроки поступления: до 2ч/2ч – 1 сут. / |

306/66/ |

77,6/16,8/ |

|

Предшествующая ИБС (все виды, верифицированные по КГ) |

556 |

55,5 |

|

Повторный ИМ |

113 |

28,9 |

|

Предшествующая стенокардия напряжения без инвазивного вмешательства |

48 |

12,2 |

|

Стентирование коронарных артерий в анамнезе |

24 |

6,1 |

|

АКШ до ИМ |

9 |

2,3 |

|

Однососудистое поражение по селективной КГ |

113 |

29,9 |

|

Поражение более 2 сосудов по селективной КГ |

279 |

72,1 |

|

Артериальная гипертензия |

348 |

88,9 |

|

Подтвержденный сахарный диабет 2 типа |

36 |

9,1 |

|

Курение более 10 сигарет/сут |

349 |

89,1 |

|

Отягощенная наследственность |

128 |

33,1 |

|

Известная дислипидемия до индексного события |

71 |

18,1 |

|

Фибрилляция предсердий |

54 |

14 |

|

Синусовая тахикардия при поступлении |

31 |

7,8 |

|

Гипотония менее 100 мм рт. ст. при поступлении |

36 |

9,2 |

|

Кillip > II |

49 |

12,5 |

|

Передняя локализация элевации сегмента ST |

78 |

19,9 |

|

ЖТ (включая короткие пароксизмы по ХМЭКГ) |

23 |

6 |

До индексного события ОИМпST 33 больных (8,4%) имели вмешательства на сосудах сердца, из них у 8 (2,1%) было АКШ, у 24 (6,2%) – ЧКВ. По селективной коронаронарографии (КГ) определялось поражение только одной инфаркт-связанной артерии у 113 (29,9%) больных, у 279 (72,1%) имелся стеноз более 50% нескольких коронарных артерий. Сопутствующая артериальная гипертензия имелась у 348 (88,9%) пациентов, а сахарный диабет II типа - у 36 (9,1%). Курили на момент поступления в стационар 349 (89,1%) человек. Имели избыточную массу тела 294 (29,4%) больных, а 128 человек – отягощенную наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Передняя локализация элевации сегмента ST на ЭКГ наблюдалась в 78 случаях, эти пациенты, как правило, имели более тяжелое течение ОИМ: желудочковые нарушения ритма в острейшем периоде, явления острой левожелудочковой недостаточности, кардиогенного шока и рефлекторной гипотонии при поступлении встречались гораздо чаще, чем при нижнем и задне-базальном ОИМ. В целом перечисленные осложнения встречались в 23 (6%), 49 (12,3%) и 36 (9,3%) случаях соответственно.

Всем пациентам, включенным в анализ, была проведена селективная коронарография. В большинстве случаев – 349 (89%) - осуществлена ангиопластика со стентированием инфаркт-связанной артерии, из них у 43 (11%) имело место стентирование 2 и более артерий на 3-7-е сутки индексного события. У 43 пациентов не проведено стентирование по двум причинам: 35 (8,3%) было показано коронарное шунтирование, а остальным оказалось достаточным проведенной тромболитической терапии на догоспитальном этапе для восстановления коронарной перфузии 7 (2,7%).

Всем больным, помимо реперфузии, в стационаре проводили стандартную терапию в соответствии с рекомендациями ESC, ACCA, РКО по лечению ОИМпST: гепарин нефракционированный или низкомолекулярный (НМГ), ингибиторы АПФ/БРА, аспирин, статины, блокаторы P2Y12-рецепторов тромбоцитов. Для обезболивания применяли b-адреноблокаторы, наркотические анальгетики, НЛА (табл. 2).

Таблица 2

Медикаментозная терапия больных с ОИМпST на госпитальном этапе

|

Группы препаратов |

Больные ОИМпST |

|

|

n |

% |

|

|

Гепарин нефракционированный болюс |

392 |

100 |

|

НМГ |

117 |

30 |

|

b-адреноблокаторы |

349 |

89 |

|

Ингибиторы АПФ/БРА |

332 |

84,8 |

|

Статины |

392 |

100 |

|

Аспирин |

392 |

100 |

|

Блокаторы P2Y12-рецепторов тромбоцитов |

392 |

100 |

|

Сахароснижающие препараты группы сульфонилмочевины (за исключением глибенкламида) |

36 |

9,1 |

|

Изосорбид динитрат в/в |

51 |

13 |

|

Блокаторы минералокортикоидных рецепторов |

51 |

13 |

|

Наркотические анальгетики или НЛА |

392 |

100 |

|

Диуретики |

48 |

12,2 |

Через год у пациентов оценили «конечные точки», при этом приверженность к медикаментозному лечению составила 85,5%. Согласно прогнозу, у 236 пациентов из 392 ожидался благоприятный исход перенесенного ОИМпST в течение 12 месяцев, а у 156 - неблагоприятный. Фактически из 236 у 201 человека не произошло никаких сердечно-сосудистых событий, а из 156 у 101 имело место хоть одно событие из перечисленных: сердечно-сосудистая смерть, нефатальный инфаркт миокарда, инсульт, нестабильная стенокардия или внеплановая коронарная реваскуляризация. Благоприятный прогноз подтвердился у 85,2% пациентов, а неблагоприятный - у 64,7%. В структуре сердечно-сосудистых событий преобладали нефатальные: 31 случай нестабильной стенокардии, 10 - аортокоронарного шунтирования (АКШ), 41 - внеплановых чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ), 12 - инсультов, 20 - повторных инфарктов миокарда. Еще в течение года 22 человека умерли от кардиоваскулярных причин, при этом у 82% ожидался неблагоприятный отдаленный исход. Комбинированная конечная точка произошла у 136 пациентов.

Далее были сопоставлены результаты прогноза по шкале GRACE с фактическими исходами у части выборки наблюдаемых пациентов (всего 120). Выявлено, что в 55% у пациентов с высоким риском по шкале GRACE действительно произошло смертельное или несмертельное кардиоваскулярное событие в течение наблюдаемого периода (1 год); у пациентов с промежуточным риском прогноз подтвердился в половине случаев. Таким образом, при помощи GRACE невозможно предсказать отдаленные благоприятные исходы.

Далее приводится конкретный пример использования построенной модели.

Пациент Н., 50 лет, предприниматель, масса тела – 120 кг, рост – 180 см. Диагностирован ОИМпST нижней стенки левого желудочка, тахи- и брадиаритмий не было. Тяжесть сердечной недостаточности по Killip I (аускультативно хрипов в легких не было, и рентгенологически также отсутствовали признаки гипертензии малого круга кровообращения). Факторы риска: артериальная гипертензия, отягощенная наследственность по матери (инсульт в 70 лет), курение эпизодического характера. Нарушения углеводного обмена не диагностировались. Артериальное давление – 142/90 мм рт. ст., ЧСС – 76 в минуту. На ЭхоКГ, проведенной на 4-е сутки индексного события, выявлялся гипокинез нижней области левого желудочка, ФВЛЖ 44%. Уровень сывороточного 77 мкмоль/л, общей кретинкиназы (КК) 1020 ЕД/л, MB КК – 109 ЕД/л, вчСРП – 70 мг/дл. На селективной КГ определялась проксимальная окклюзия правой коронарной артерии (ПКА) и стеноз в передней нисходящей артерии (ПНА) более 50% в проксимальном сегменте. Осуществлена успешная ангиопластика со стентированием ПКА.

При генотипировании у пациента выявлен генотип СТ по полиморфному варианту rs1376251. В стационарном периоде эпизодов повторной ишемии не было. Проведена велоэргометрия перед выпиской, результат – высокая толерантность к физическим нагрузкам. Пациент выписан со стандартной двойной антитромбоцитарной терапией (тикагрелор и аспирин), а также b-блокатором, статином и ингибитором АПФ. Пациент соблюдал рекомендации по режиму и медикаментозному лечению. Однако через полгода пациент перенес повторный передний ОИМ без зубца Q и ангиопластику со стентированием ПНА.

Для определения годового прогноза у данного пациента подставляем в формулу соответствующие параметры: X1 - возраст – 50 лет, X2 - ФВ ЛЖ – 44% (соответствует 1 баллу), X3 - СД в анамнезе отсутствует (соответствует 0 баллов), X4 - уровень вчСРП 70 мг/дл, X5 - присутствует генотип СТ rs1376251 (соответствует 1). Вычисляется вероятность неблагоприятного исхода, в данном случае р(х)= 0,999994, что означает неблагоприятный исход. По шкале GRACE у пациента при поступлении 126 баллов (из 263 возможных), а это предполагает благоприятное течение ОИМ и малую вероятность каких-либо ишемических событий в отдаленные сроки. Однако у пациента выявлялась высокая вероятность развития неблагоприятного исхода по авторской шкале (р(х)= 0,999994), что и реализовалось в развитии повторного инфаркта миокарда и внеплановой реваскуляризации, хотя GRACE, традиционная шкала, не предвещала подобного хода событий. Авторская математическая регрессионная модель, напротив, позволила прогнозировать наблюдаемый неблагоприятный исход с высокой вероятностью, равной 0,999994, т. е. неблагоприятный исход являлся практически достоверным событием.

Выводы. Таким образом, в данном исследовании продемонстрирована высокая надежность авторской модели прогноза годичных исходов острого инфаркта миокарда со стойким подъемом сегмента ST ЭКГ (ОИМпST) в рутинной клинической практике ведения пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда. В отличие от распространенной шкалы GRACE предложенный способ расширяет возможности прогнозирования ишемических событий, происходящих не только в коронарных, но и других артериальных бассейнах. Учет генетического маркера - генотипа CT rs1376251 - является шагом к персонифицированной рискометрии. Формула прогноза показывает вклад различных факторов в формирование исхода, что позволит более дифференцированно формировать программы реабилитации и вторичной профилактики у этой категории пациентов, способствуя снижению смертности.