Актуальность исследования

По данным ВОЗ, около 10-12% населения планеты являются людьми с ограниченными возможностями здоровья, что по численности составляет около 1 млрд человек, из которых 200 млн дети. В Российской Федерации в 2014 году насчитывалось около 13 млн инвалидов, из них 580 тыс. детей, что составляет 4,5% от общего их числа [1]. По данным социального паспорта Нижнего Новгорода, количество лиц, имеющих инвалидность, в данном регионе достигает почти 130 тысяч взрослого населения, 2950 детей, с диагнозом аутизм - около 900 человек. Распространенность аутизма в популяции - от 2 до 4% [2].

Аутизм встречается у 3 из 10 000 новорожденных и наблюдается в 4 раза чаще у мальчиков, чем у девочек [3].

Аутизм – тяжелое нарушение умственного и эмоционального развития, вызывающее проблемы в общении, отношениях с окружающими и обучении. Заболевание проявляется в первые три года жизни ребенка, достаточно сложно в диагностике и практически неизлечимо. Классический детский аутизм проявляется в форме асинхронного дезинтегративного аутистического дизонтогенеза с неполным и неравномерным созреванием высших психических функций, неспособностью к формированию общения и характеризуется наличием «триады» основных областей нарушений: недостатком социального взаимодействия (отрешенностью, отторжением, скудностью зрительного контакта, отсутствием адекватных реакций на эмоции других людей), недостатком взаимной коммуникации, а также наличием регрессивных форм поведения [4]. Американская психиатрическая ассоциация оценивает его как неврологическое заболевание, причиной которого считается повреждение мозга [5].

Дети с расстройствами аутического спектра (РАС) внешне не отличаются от других детей и имеют нормальную продолжительность жизни. Однако способность к социализации у них значительно снижена, что подтверждается симптомами основного заболевания [6].

Для диагностики аутистического расстройства, на основании критериев Международной классификации болезней 10-го пересмотра, учитывали следующие симптомы: качественные нарушения социального взаимодействия; качественные изменения коммуникации; ограниченные и повторяющиеся стереотипные шаблоны в поведении; неспецифические проблемы (страхи, фобии, возбуждение, нарушения сна и привычек приема пищи, приступы ярости, агрессия, самоповреждения); манифестация симптомов до трехлетнего возраста [7].

Стоматологическая помощь данной категории лиц оказывается наряду с другими видами медицинской помощи и реабилитации. Анализ современной отечественной и зарубежной литературы показывает, что распространенность кариеса у детей с ограничениями возможностей здоровья (ОВЗ) дошкольного возраста колеблется от 88-93%, у детей школьного возраста от 54-99% [8]. Особенностью заболеваний полости рта у пациентов c расстройствами аутического спектра является высокая интенсивность поражения зубочелюстной системы, одновременное развитие нескольких самостоятельных видов патологии (кариозное поражение зубов, воспалительные заболевания пародонта, зубочелюстные аномалии), хроническое прогрессирующее течение патологических процессов, приводящих к формированию очагов одонтогенной инфекции. Таким образом, стоматологическое здоровье у этих детей находится на низком уровне, а врачи-стоматологи детские недостаточно осведомлены о поведенческих реакциях данной категории детей, что сказывается на качестве реализации алгоритмов их обследования, достоверности полученных данных о стоматологическом статусе, что и послужило основанием для выполнения данного исследования [9].

Цель исследования: провести эпидемиологическое обследование и изучить стоматологический статус детей с расстройствами аутического спектра для определения нуждаемости в лечении данной категории детей и объёма стоматологического вмешательства.

Методы исследования: клинико-инструментальный, статистический, аналитический.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе специализированного детского сада «Родничок» № 452 Московского района г. Нижнего Новгорода, кафедры стоматологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет».

Диагностический поиск был направлен на исследование стоматологического статуса детей – инвалидов с расстройствами аутического спектра, находящихся в организованных коллективах. Больные аутизмом дети имеют множество психоэмоциональных проблем, частично выражающихся нарушением когнитивных функций, что необходимо учитывать при планировании алгоритма стоматологического обследования и дальнейшей санации полости рта. В связи с этим при оценке стоматологического статуса использовался минимизированный набор клинических индексов, позволяющих оценить уровень стоматологического здоровья и объем санационных мероприятий.

Для достижения поставленной цели нами было проведено стоматологическое обследование 93 детей обоего пола с расстройствами аутического спектра в возрасте от 3 до 7 лет.

В соответствии с поведенческими реакциями детей данной категории для определения стоматологического здоровья нами были выбраны индексы, которые просты в реализации, но дают возможность получить соответствующую информацию о стоматологическом статусе ребенка:

1. Индекс распространенности и интенсивности кариеса зубов КПУ+кп и кп.

2. Индекс оценки тяжести воспалительных изменений пародонта PMA (Parma, 1960).

3. Индекс гигиены полости рта Федорова - Володкиной (1977).

Регистрацию полученных данных эпидемиологического обследования осуществляли в специально разработанных на кафедре стоматологии ФДПО индивидуальных картах для данного контингента пациентов. Осмотр полости рта проводился в присутствии родителей, медицинского персонала детского дошкольного специализированного учреждения с соблюдением всех правил асептики и антисептики.

Результаты исследования и их обсуждение

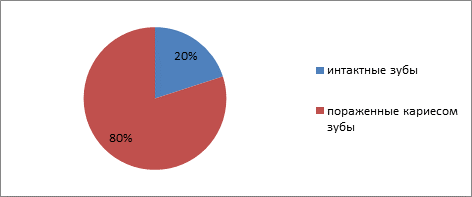

Полученные результаты свидетельствуют о том, что распространенность кариеса среди детей достигает 80%, интактные зубы сохранились у 20% детей (рис. 1).

Рис. 1. Распространенность кариеса зубов у детей с РАС

В общей структуре интенсивности кариеса у детей 3-7 лет на компонент «к» приходится 82±3,21%, с преимущественным поражением молочных передних зубов и моляров. На долю компонента «п» - 18±2,87% (рис. 2).

Рис. 2. Кариозный процесс в области передней группы зубов у ребенка с РАС

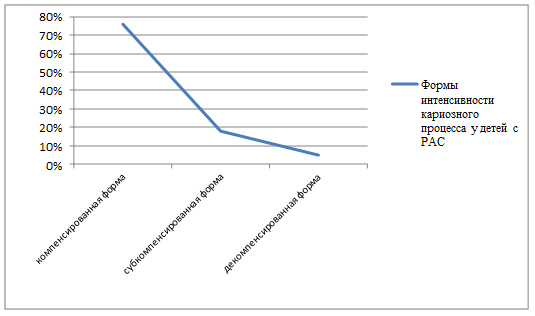

Удаленных постоянных зубов в структуре индекса КПУ+кп не было выявлено. Результаты проведенного обследования позволили определить значительную распространенность на фоне высокой интенсивности поражения кариесом молочных зубов. Показательно, что в структуре индекса КПУ+кп нелеченые зубы преобладают над пломбированными: 64% против 88%. Кроме того, на одного ребенка приходилось 6 пораженных кариесом зуба. Из всех обследованных компенсированную форму кариеса имели 76%, субкомпенсированную 18%, декомпенсированную 5% (рис. 3).

Рис. 3. Активность кариеса зубов у детей с РАC

Показатель интенсивности кариеса (кп +КПУ) в группах с компенсированной, субкомпенсированной и декомпенсированной формами заболевания достигал 5, 8, 11 пораженных кариесом зубов. Для оценки тяжести катарального гингивита (впоследствии регистрации динамики процесса) использовался папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА). Он соответствовал легкой степени воспаления и равнялся 7%. В таблице 1 представлены результаты оценки состояния тканей пародонта у детей с РАС (табл. 1).

Таблица 1

Состояние тканей пародонта у детей с РАС

|

Возраст, лет |

РМА, % |

Кровоточивость, баллы |

Зубной камень, баллы |

|

3-7 лет |

7 |

0,4±0,03 |

0,08±0,01 |

Распространенность катарального гингивита у детей с РАС составила 60%, причем легкая степень гингивита выявлена у 34%, средняя степень – у 48%, тяжелая степень – у 8% детей. Здоровый пародонт диагностирован у 8% детей.

Для оценки состояния гигиены полости рта у детей старше трех лет использовали индекс Федорова - Володкиной. Гигиеническое состояние полости рта у детей - инвалидов с РАС было не удовлетворительным (табл. 2).

Таблица 2

Состояние гигиены полости рта у детей с РАС

|

Уровень гигиены полости рта |

||||

|

Возраст |

Хороший |

Удовлетворительный |

Неудовлетворительный |

Плохой |

|

3-7 |

0 |

1,8±0,3 |

2,3±0,2 |

3,9±0,2 |

Уровень гигиены полости рта у всех обследованных оценивался как плохой. Нуждаемость в санации полости рта у детей с РАС от 3 до 7 лет – от 79 до 92%. Полученные данные свидетельствуют о высокой нуждаемости детей с РАС как в оказании квалифицированной терапевтической стоматологической помощи, так и в организации расширенной профилактической работы среди детей с РАС (табл. 3).

Таблица 3

Нуждаемость детей с РАС в оказании стоматологической помощи (абс. число и %)

|

Стоматологические мероприятия |

Абс. число |

% |

|

|

Гигиенист стоматологический |

Профессиональная гигиена полости рта |

93 |

100 |

|

Врач стоматолог- терапевт |

Лечение кариеса зубов и его осложнений |

73 |

88 |

|

Лечение заболеваний пародонта |

91 |

78 |

|

|

Лечение заболеваний СОПР и губ |

65 |

61,5 |

|

|

Врач стоматолог-хирург |

Удаление молочных зубов |

57 |

58,3 |

|

Врач стоматолог-ортодонт |

Ортодонтическое лечение |

45 |

51,8 |

|

Всего |

Стоматологическое лечение |

93 |

100 |

Данные из таблицы 3 указывают на 100% необходимость стоматологической помощи детям с РАС. В проведении профессиональной гигиены полости рта и терапевтической санации нуждались 100% пациентов. Хирургическое лечение по поводу удаления молочных зубов требовалось 57% больных. Ортодонтическая помощь показана 45%.

Установлено, что стоматологический статус детей с РАС имеет свои особенности и характеризуется: высокой распространенностью и интенсивностью кариозного процесса, наличием не санированных очагов одонтогенной инфекции, необоснованным удалением большого количества зубов, наличием воспалительных явлений в тканях пародонта, плохой гигиеной полости рта на фоне высокой нуждаемости в лечении стоматологических заболеваний.

Выводы

Проведенное исследование свидетельствует о том, что уровень стоматологического здоровья полости рта у детей с расстройствами аутического спектра, к сожалению, по-прежнему остается до конца нерешенной проблемой, объем стоматологических вмешательств у них минимизирован по объективным причинам, а уровень подготовки специалистов мало ориентирован на данную категорию пациентов. Это связано не только с организационными моментами в маршрутизации и оказании стоматологической помощи, но также с низким мотивационным потенциалом у данной категории детей к формированию и развитию мануальных навыков самообслуживания и гигиены полости рта. Кроме того, у них наблюдаются сенсорные расстройства, обусловленные гиперчувствительностью к щетинкам зубной щетки и непереносимостью вкуса пасты или зубного порошка, что заставляет детей избегать чистки зубов, способствуя ухудшению гигиены полости рта. Полученные нами данные свидетельствуют о высокой нуждаемости детей с РАС в оказании квалифицированной стоматологической помощи. Для повышения эффективности стоматологических лечебно-профилактических мероприятий необходимо реализовывать междисциплинарный принцип лечения, разработать алгоритмы диспансеризации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.