Физическая культура личности является основой осуществления студентом своего творческого потенциала, способствуя гармонизации биологического и социального здоровья. Современные представления о физической культуре личности не ограничиваются только понятиями здоровья, двигательными способностями, развитием физических и функциональных возможностей. В формировании будущего специалиста важна не только глубина и широта знаний по избранной специальности, но и базовые знания в области физической культуры. Теоретические знание по дисциплине «Физическая культура» необходимы для ценностных мировоззренческих и профессиональных установок и проявляются в высокой степени работоспособности и продуктивности студента. Конечной целью в системе физического воспитания студентов вуза является переход от простого контроля над развитием двигательных способностей и физических качеств к процессу формирования физической культуры личности. Информированность студентов в вопросах, касающихся своего здоровья, организации физкультурно-оздоровительной деятельности, достигает такого состояния, при котором становятся возможными и необходимыми социальные и индивидуальные процессы самореализации личности, отражающие наиболее действенные и долговременные результаты в области физической культуры [1-3].

Теоретическая подготовка в области физической культуры представляет собой информационный компонент в учебном процессе студентов, который способствует обеспечению значительного повышения уровня физической подготовленности и здоровья студентов, улучшает их психоэмоциональное состояние и формирует теоретическую грамотность по данной дисциплине. Сознательное и активное отношение студентов к физкультурно-оздоровительной деятельности позволяет организовывать здоровый образ жизни сообразно меняющимся ситуациям [4].

Проведённый анализ физкультурно-оздоровительной практики свидетельствует о недостаточной реализации теоретического раздела учебной программы в образовательном пространстве студентов в процессе физического воспитания. Основная причина такого положения дел в том, что преподаватели направлены на практический и контрольный разделы учебной программы, теоретическая подготовка отодвигается на второй план. В результате у студентов отсутствует мотивация к занятиям, и это отражается на их отношении к занятиям и на посещаемости. Убедить студента регулярно заниматься физическими упражнениями помогают теоретические знания в области физического воспитания [3; 4].

Цель исследования: повышение уровня информационного компонента в системе физического воспитания студентов вуза.

Результаты исследования и их обсуждение

В процессе экспериментальной работы определялся уровень информационного компонента по дисциплине.

Информационный компонент отражает, насколько студенты ориентируются в теоретических знаниях по физической культуре, выявляя их физкультурную компетентность. Оценивание уровня информационного компонента происходило с помощью тестовых заданий, в которых было десять вопросов, отображающих знания студентов на уровне воспроизведения. Вопросы для тестирования составлялись с учетом их информационной емкости и показывали знания испытуемых по теории и методике физической культуры на уровне воспроизведения. За правильный ответ в проводимом тесте ставился 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов. По результатам тестирования можно было судить, насколько студенты владеют теоретическими и практическими знаниями, выраженными в форме умений и навыков, применяемых в личной индивидуальной программе оздоровления.

За количественный критерий оценки была взята величина коэффициента усвоения (Ку), который представляет собой соотношение количества правильных ответов к общему числу вопросов. Расчёт осуществлялся по формуле: Ку = а/p (а – количество верных ответов, p – количество заданных вопросов). Оценка уровня информационного компонента приведена в таблице 1. В соответствии с особенностями процесса усвоения знаний тот уровень, который обеспечивает усвоение в диапазоне от 0 до 0,7, является процессом обучения, диапазон от 0,7 до 1,0 – процесс самообучения. Данное обстоятельство сориентировало нас в выборе интервала каждого из уровней [3; 5].

Таблица 1

Оценка уровня информационного компонента студентов

|

«К» общий |

<0,05 |

0,5–0,59 |

0,7–1 |

0,6–0,69 |

|

Уровень |

Недопустимый |

Критический |

Оптимальный |

Допустимый |

|

0 |

1 |

2 |

3 |

Полученные в результате показатели позволили проследить динамику исследуемого компонента. Показатели обрабатывались с помощью методов математической статистики, и полученные в результате тестирования данные позволили рассчитать общепринятые статистические показатели.

Тестирование по предложенным вопросам в экспериментальной работе для испытуемых групп проводилось в начале и в конце учебного года. В начале учебного года полученные данные показали уровень физкультурной компетентности студентов, поступивших на первый курс, и тот уровень знаний, который был сформирован в процессе обучения в школе. Выявленные показатели в конце учебного года показывали уровень теоретических знаний, полученных в течение первого года обучения в вузе.

По результатам тестирования можно сделать следующий вывод: у 26,6% студентов экспериментальной группы уровень знаний находится на допустимом уровне, 46,6% на критическом и 26,6% на недопустимом уровне. Студенты контрольной группы владеют теоретическими знаниями по программе физического воспитания на допустимом уровне 12,2% студента, 43,8% на критическом и 43,8% на недопустимом уровне.

По окончании педагогического эксперимента мы получили следующие данные. Начальные показатели по информационному компоненту в испытуемых группах достоверно не отличались (p > 0,05) и равнялись ЭГ - 0,53 и КГ - 0,51. По шкале оценивания, применяемой в эксперименте, уровень знаний в испытуемых группах находился на критическом уровне, по окончании учебного года показатель уровня компонента изменился от критического до допустимого, его прирост составил 0,11 (21% от исходного). Студенты контрольной группы на начало эксперимента находились на критическом уровне, по окончании они остались на этом же уровне (табл. 2).

Таблица 2

Динамика показателей информационного компонента

|

Компонент |

Группы |

Начало эксперимента |

Конец эксперимента |

||

|

Х |

δ |

Х |

δ |

||

|

Информационный

|

экспериментальная |

0,53 |

0,12 |

0,64 |

0,23 |

|

контрольная |

0,51 |

0,02 |

0,57 |

0,08 |

|

Х – среднее арифметическое, δ – сигмальное отклонение.

С учетом данного обстоятельства в процессе эксперимента по развитию информационного компонента особое внимание обращалось на теоретический раздел дисциплины в учебном процессе студентов. В связи с тем, что на теоретическую подготовку выделено программой крайне мало времени, актуальным явился отбор по содержанию лекционных занятий и соответственно методики подачи учебного материала. Исходя из поставленных целей и задач нашего исследования, было произведено перераспределение объёма затрат учебного времени по разделам программы, выделяемых на теоретическую подготовку в системе физического воспитания. Для студентов экспериментальной группы было произведено увеличение теоретического раздела на 11 часов и сокращение времени, выделяемого в программе для контрольного раздела, на 11 часов. Уменьшение времени на контрольные мероприятия было в пределах допустимого и никаким образом не сказывалось на системе контроля в целом. Экспериментальное распределение часов в учебном процессе студентов повысило качество усвоения изучаемого материала, что подтверждает его целесообразность.

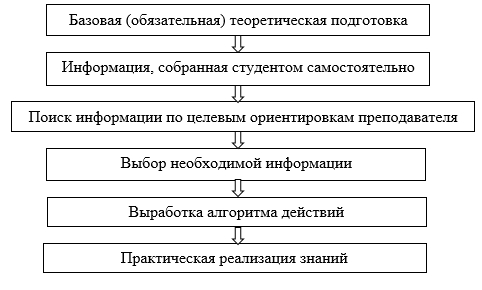

Информационный компонент в системе физического воспитания студентов можно представить в виде следующей цепочки (рисунок).

Информационный компонент

Базовая (обязательная) теоретическая подготовка по дисциплине осуществлялась по разработанному и внедрённому в учебный процесс студентов теоретическому спецкурсу-практикуму. В содержание спецкурса вошло 5 модулей: 1. Основы физкультурно-оздоровительной деятельности. 2. Двигательная активность оздоровительной направленности. 3. Основные формы врачебно-педагогического контроля. 4. Технология проектирования самостоятельной оздоровительной деятельности. 5. Характеристика терапевтических средств оздоровления. Задачей спецкурса явилась разработка занятий по теоретическому и практическому разделам программы. В нём представлена информация по развитию и совершенствованию физических качеств посредством изучения различных видов спорта, знания об основах здорового образа жизни, обучения студентов грамотно составлять комплексы упражнений для снятия утомления, повышения работоспособности и комплексы упражнений для самостоятельной оздоровительной деятельности. Содержание практикума ориентировано на методологический, физкультурный, медицинский и психолого-педагогический аспекты.

Методологический аспект направлен на формирование определенного комплекса знаний, установок, понятий о критериях выбора методов и средств, реализуемых в системе физкультурной деятельности. В процессе поиска и выбора методов и средств занимающийся ориентируется вначале на базовую информацию, предложенную преподавателем. В дальнейшем самостоятельно пробует разбираться и определяться в других источниках и средствах, применяемых в своей индивидуальной спортивно-оздоровительной деятельности. Его действия носят когнитивный характер, поскольку занимающийся действует осознанно, выбирая их для себя, исходя из своих интересов и предпочтений, состояния физической подготовленности и уровня здоровья.

Физкультурно-оздоровительный аспект содержит способы реализации физкультурной деятельности, направленной на достижение и поддержание своего физического состояния средствами физической культуры. Достижение максимально высокого уровня знаний в реализации оздоровительной деятельности (определение и оценивания уровня здоровья, разработка цели и задач, индивидуальных программ по оздоровлению). Данный аспект помогает студентам формировать нужные компетенции для организации самостоятельной физкультурной деятельности.

Медицинский аспект даёт определённую специальную информацию о влиянии занятий физическими упражнениями на организм человека, представление о способах повышения эффективности процесса оздоровления средствами физкультуры. Полученные знания позволяют осознанно определять уровень соответствия выбора средств своим индивидуальным возможностям и особенностям, согласовывать выбор с гигиеническими нормами и требованиями к организации и объёму нагрузки на конкретных занятиях, определять порядок обеспечения врачебного, педагогического контроля и самоконтроля.

Психолого-педагогический аспект направлен на формирование знаний о принципах и способах проектирования и самоуправления общеоздоровительной деятельностью в процессе физического воспитания.

Теоретический спецкурс для студентов был представлен в виде двух разделов: теоретического и методико-практического. В теоретическую часть были включены мировоззренческие вопросы, сведения о жизнедеятельности человека, основы физической культуры с оздоровительной направленностью, основы по методике организации и проведения оздоровительной программы тренировок, сведения о воздействии окружающей среды и природных факторов на организм человека, а также о влиянии различных факторов на здоровье человека. Методико-практическая подготовка содержит основы методики основных форм оздоровительной физкультуры. Представлена методика различных видов двигательной деятельности оздоровительной направленности и приведены практические рекомендации по построению, интенсивности, объёму занятий по оздоровительной тренировке, рассмотрены вопросы технологии проектирования индивидуальной программы двигательной активности оздоровительной направленности.

Теоретическая подготовка осуществлялась в учебном процессе студентов на каждом практическом занятии и реализовывалось в виде бесед, лекций и докладов. По прохождении определённого лекционного модуля проводилось небольшое тестирование с целью контроля усвоенной информации. Студенты, которые не смогли пройти тестирование, самостоятельно на основе базовой информации из спецкурса проходили повторно тот материал, который они плохо усвоили. Полученные теоретические знания закреплялись и реализовывались и в процессе практической части занятия в виде семинаров. Тем самым тот объём информации, который получали студенты, помогал повысить уровень их теоретической грамотности в отношении здоровья и здорового образа жизни. Студенты приобретали умение самостоятельно осуществлять выбор средств по критериям адекватности своего физического состояния и потребностям, а также по эффективности воздействия упражнений на организм занимающихся. Для студентов экспериментальной группы были организованы индивидуальные консультации и по необходимости давались методические рекомендации.

Как показал опрос, проводимый во время эксперимента, студенты убеждаются в важности физической культуры, что способствует повышению интереса и формированию мотивационно-ценностного отношения к занятиям. Как следствие, среди студентов наблюдается также хорошая посещаемость и осознанное участие в контрольных мероприятиях.

Педагогическая технология на основе увеличения теоретического раздела в системе физического воспитания осуществляется с учётом меняющихся условий жизнедеятельности студента. Преподаватель воспринимает студента таким, какой он есть, при неадекватном восприятии позитивные отношения между преподавателем и студентом не сформируются, любая современная, научно обоснованная инновационная педагогическая технология не станет результативной при непонимании одного человека другим. Педагог и студент осуществляют совместную деятельность на основе взаимосотрудничества. Преподаватель в учебном процессе выступает как активный преобразователь педагогического процесса, действуя на основе целеполагания и используя определённый набор средств, методов и способов оздоровительной направленности, которые определяются индивидуальными особенностями и способностями занимающихся (возраст, половая принадлежность, тип телосложения, уровень здоровья, уровень физического развития и физической подготовленности, заинтересованность в здоровом образе жизни) [6].

Научная новизна проведённой экспериментальной работы заключается в том, что с учетом социальных потребностей повышения эффективности системы физического воспитания студентов вуза, как общеобразовательного направления профессиональной подготовки, в нем:

- Выявлены и уточнены применительно к системе физического воспитания студентов вуза педагогические условия формирования информационного компонента:- практическая реализация информационного компонента деятельности студентов;

- - мониторинг показателей информационного компонента в системе физического воспитания.

- - теоретическое и методическое обеспечение учебного процесса студентов по физической культуре;

- Разработан теоретический спецкурс-практикум, который явился базовой теоретической подготовкой в учебном процессе студентов. Формирование знаний студентов на основе определенного организационно-содержательного обеспечения способствовало активизации и мотивации студентов на занятиях.

- В процессе формирования у студентов специальных знаний по формированию и организации здорового образа жизни через физкультурно-оздоровительную деятельность реализовывался деятельностный подход к освоению ценностей в отношении физической культуры и обеспечивалось включение занимающихся в процесс самообразования и самосовершенствования.

- Экспериментально подтверждена эффективность формирования информационного компонента. У студентов экспериментальной группы показатели по нему достоверно улучшились: от критического до допустимого уровня. У студентов контрольной группы этот показатель не изменился и остался на критическом уровне.