В настоящее время увеличивается частота воспалительных заболеваний урогенитального тракта, вызванных инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП). В связи с этим всё большее значение придаётся поиску оптимальных путей решения вопросов, связанных с воспалением.

В последние годы актуальность такого подхода определяется тенденцией и генерализации, и хронизации воспалительных процессов, развитием серьезнейших патофизиологических и патоморфологических изменений в пораженных тканях. Несвоевременная и неадекватная диагностика, назначение нерационального лечения воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) провоцируют развитие ряда патологических состояний, признаками которых, в частности, являются опухолевидные образования шейки матки, развитие бесплодия, невынашивание беременности [1].

Сложность и многоплановость проблем в области заболеваний шейки матки определяют актуальность и необходимость широкого изучения особенностей возникновения, клинического течения, диагностики, лечения и профилактики этих заболеваний. Своевременные, адекватные диагностические и лечебные мероприятия, проведенные, в частности, при воспалительных заболеваний шейки матки, являются одним из ведущих звеньев профилактики рака шейки матки, занимающего третье место по распространенности и первое место среди причин женской смертности от рака. Одним из фоновых заболеваний, приводящих к развитию рака шейки матки, является инфекционная патология шейки матки. Поэтому к мерам первичной профилактики этого грозного заболевания относится своевременное и компетентное ведение больных с воспалительными заболеваниями репродуктивной системы [2].

Ряд проведенных исследований доказывает серьезную роль инфекционного фактора в наличии бесплодия сексуальных пар, невынашивании беременности, развитии отдаленных осложнений у детей.

ВОЗ представляет именно профилактику ИППП как стержневой аспект охраны репродуктивного здоровья населения всей планеты [3].

На современном этапе в развитии хронических воспалительных заболеваний репродуктивной системы отмечается изменение этиологической структуры возбудителей ИППП в сторону доминирования вирусной и условно-патогенной микрофлоры [4].

По данным современных исследований, у каждой седьмой женщины рак шейки матки (РШМ) возникает на фоне хронического воспаления. При этом выживаемость пациенток с 1-2 стадией болезни составляет около 95%. Поэтому к основным мерам первичной профилактики РШМ можно отнести своевременную и качественную диагностику, а также проведение адекватного лечения воспалительных заболеваний шейки матки [5].

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью клинико–лабораторной оценки роли условно-патогенных инфекций, передаваемых половым путем, в формировании патологических состояний шейки матки у женщин репродуктивного возраста.

Объем и методы исследования

Научно исследовательская работа проводилась на базе кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, в сети Федеральных независимых лабораторий «Ситилаб».

При проведении исследовательской работы руководствовались общими принципами обследования и лечения пациентов с инфекциями, передаваемыми половым путем, и урогенитальными инфекциями, обозначенными в Федеральных клинических рекомендациях Российского общества дерматовенерологов и косметологов «Дерматовенерология» (Москва, 2016), включающих следующие разделы: получение анамнестических данных, показания к обследованию на ИППП, клинический материал для лабораторных исследований, правила получения клинического материала для лабораторных исследований, консультирование пациентов и назначение лекарственной терапии [6].

Для идентификации возбудителей ИППП применяли бактериоскопические и молекулярно-биологические методы. Количественное определение возбудителей ИППП не проводилось, т.к. согласно Федеральным клиническим рекомендациям целесообразность применения методики количественного определения микроорганизмов, как и клиническое значение полученных результатов, убедительно не доказаны. При клиническом обследовании пациенток использовали цифровой оптиковолоконный видеокольпоскоп SVL–101 с компьютерной обработкой полученных данных.

Критерии включения:

- Женщины репродуктивного возраста от 20 до 35 лет.

- Подтвержденный этиологический диагноз представителей условно-патогенной флоры:

- А.63.8(+72) – цервицит, вызванный Ureaplasma spp. и /или Mycoplasma hominis;

- В.37 – урогенитальный кандидоз;

- N.89.0 – бактериальный вагиноз.

- Наличие добровольного информированного согласия пациенток на участие в исследовании.

Для бактериоскопического исследования отделяемое цервикального канала стерильным ватным тампоном наносили на предметное стекло тонким слоем, фиксировали при комнатной температуре с последующей окраской по Граму и осматривали под микроскопом при увеличении х630 раз. При молекулярно-биологических исследованиях применяли специальные урогенитальные зонды и транспортные среды с соблюдением всех необходимых требований по забору, хранению и транспортировке биоматериала больных.

Кислотность цервикальной слизи выявляли при помощи специальных медицинских тест-полосок CITOLAB pH с эталонной шкалой от 0 до 12.

Консистенцию цервикальной слизи определяли после забора указательным пальцем из шейки матки с последующим осмотром и оценкой.

Для оценки растяжимости цервикальной слизи материал забирали анатомическим пинцетом, который вводили в канал шейки матки на глубину примерно 0,5 см, производили забор материала и оценивали натяжение при осторожном разведении браншей пинцета. Слизь растягивалась в нить, длину которой определяли в сантиметрах. Оценку растяжимости цервикальной слизи проводили по стандартной балльной системе.

Феномен кристаллизации, основанный на способности шеечной слизи при высушивании образовывать кристаллы вследствие изменений физико-химических свойств слизи, определяли следующим образом: материал собирали анатомическим пинцетом, который вводили в канал шейки матки на глубину примерно 0,5 см. Полученный материал переносили на предметное стекло и высушивали. Оценку кристаллизации проводили по стандартной балльной системе с помощью микроскопии малым увеличением.

Феномен зрачка оценивали при гинекологическом осмотре в зеркалах, направляя луч света на наружный зев шейки матки. Тест оценивали по стандартной 3-балльной системе:

- наличие темной точки - 1 балл;

- наличие темной точки размером 0,2-0,25 см – 2 балла;

- наличие темной точки размером 0,3-0,35 см - 3 балла.

Посткоитальную пробу Симса-Хунера проводили для определения числа и подвижности сперматозоидов в цервикальной слизи в периовуляторный период (за 24-36 часов до предполагаемой овуляции). Перед проведением пробы требовали воздержание от половой связи в течение 2-3 дней, отказ от использования внутривлагалищных манипуляций. После эякуляции пациентка находилась в лежащем положении в течение 20-30 минут. Пробу проводили через 90 минут после эякуляции. Забор цервикальной слизи проводили пипеткой, наносили на предметное стекло с последующей микроскопией материала.

При определении пробы определяли также класс сперматозоидов в шеечной слизи по качеству их подвижности.

Пробу на проникновение сперматозоидов в цервикальную слизь in vitro проводили для определения шеечного фактора в бесплодии - проба Курцрока-Миллера. Пациентки приносили пробирку с эякулятом не позднее чем через 1 час после эякуляции, держа пробирку подмышкой для сохранения температуры человеческого тела. На предметное стекло помещали каплю цервикальной слизи и закрывали покровным стеклом. У края покровного стекла на расстоянии 2 мм помещали каплю спермы. При этом капиллярные силы затягивали сперму под покровное стекло. Область контакта слизи и спермы рассматривали под микроскопом с увеличением х280 и оценивали активность проникновения сперматозоидов в цервикальную слизь.

Результаты пробы оценивали следующим образом:

- положительная – более 50% сперматозоидов проникают в шеечную слизь и остаются подвижными, т.е. сохраняют прогрессивную подвижность;

- слабоположительная – менее 50% сперматозоидов пенетрируют в шеечную слизь, но не сохраняют прогрессивную подвижность;

- отрицательная - пенетрации не происходит, сперматозоиды скапливаются вдоль границы соприкосновения с цервикальной слизью.

Проба Симса-Хунера и проба Курцрока-Миллера с цервикальной слизью пациенток проводились с эякулятом клинически здоровых мужчин, соответствующим критериям (ВОЗ, 2010) [7].

Показанием к проведению лечения явилось наличие клинико-лабораторных признаков инфекционно-воспалительного процесса органов репродуктивной системы.

Схема проведенного лечения: джозамицин по 500 мг внутрь 3 раза в сутки в течение 10 дней или доксициклина моногидрат по 100 мг внутрь 2 раза в сутки сразу после приема пищи в течение 10 дней.

Местное лечение шейки матки проводилось препаратами по соответствующим показаниям и включало местную обработку пораженных тканей официнальным раствором солковагина с помощью ватного тампона от одного до трех раз с интервалом 5-7 дней, эпителизирующими лекарственными средствами (тампонады гелем солкосерила, метилурациловой мазью два раза в сутки в течение 7-10 дней). Из методов физиотерапии применяли дарсонвализацию, которая воздействует на ткани и слизистые оболочки организма синусоидальными переменными импульсными токами высокого напряжения (от 20 до 40 кВ) с частотой от 110 до 140 кГц с малой силой тока до 0,2 А через стеклянную насадку-электрод ежедневно местно в течение 7-10 дней продолжительностью 15-20 минут.

Контроль излеченности проводился на основании микроскопического, молекулярно-биологического исследования клинического материала из уретры, влагалища и цервикального канала не ранее чем через 1 месяц после окончания лечения, а также проведением цифровой оптиковолоконной видеокольпоскопии.

Результаты собственных обследований

Обследовано 328 пациенток активного репродуктивного возраста от 20 до 35 лет (M±m=27,2±0,6), обратившихся за специализированной медицинской помощью в связи с бесплодием. Из них у 151 пациентки выявлены условно-патогенные инфекции, передаваемые половым путем (46%).

Наиболее часто выявились смешанные инфекции: 62 случая из 151, что составило 41,1%. Из моноинфекций первое ранговое место заняла Mycoplasma hominis – 29 (19,2%), затем Ureaplasma urealyticum – 21 (13,9%), Ureaplasma parvum – 19 (12,6%), Gardnerella vaginalis – 12 (7,9%), Candida spp – 8 (5,3%). Микст-инфекции выявились в 62 случаях, что составило 41,1% (табл. 1).

Таблица 1

Ранговый состав условно–патогенных инфекций, передаваемых половым путем

|

Вид условно-патогенных ИППП |

Группа (n=151) |

|||

|

До лечения |

После лечения |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Mycoplasma hominis |

29 |

19,2 |

|

|

|

Ureaplasma urealyticum |

21 |

13,9 |

|

|

|

Ureaplasma parvum |

19 |

12,6 |

|

|

|

Gardnerella vaginalis |

12 |

7,9 |

1 |

|

|

Candida spp. |

8 |

5,3 |

1 |

|

|

Микст-инфекции |

62 |

41,1 |

2 |

1,3 |

|

Всего |

151 |

100 |

151 |

100 |

При этом никаких субъективных жалоб не предъявили 134 пациентки, что составило 88,7%. Жалобы на небольшие выделения из половых путей отмечены у 9 пациенток (6,0%), нерегулярное течение менструального цикла - у 3 (2,0%), периодически возникающее чувство дискомфорта в низу живота – у 3 (2,0%), отсутствие либидо и диспареунию - по 1 пациентке.

После проведения комплексного лечения только в 2 случаях (1,3%) выявлена микст-инфекция и по 1 случаю Candida spp. и Gardnerella vaginalis.

Результаты бактериологического исследования биопроб с шейки матки до и после лечения показали следующие результаты (табл. 2).

Таблица 2

Динамика результатов бактериологического исследования отделяемого шейки матки у пациенток с условно-патогенной урогенитальной инфекцией на степень чистоты до и после лечения

|

Степень чистоты отделяемого шейки матки |

Группа (n=151) |

|||

|

До лечения |

После лечения |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

I степень |

23 |

15,2 |

64 |

42,4 |

|

II степень |

25 |

16,6 |

51 |

33,8 |

|

III степень |

61 |

40,4 |

20 |

13,2 |

|

IV степень |

42 |

27,8 |

16 |

10,6 |

|

Всего |

151 |

100 |

151 |

100 |

I степень чистоты, определяющая кислую реакцию, наличие только палочек Додерлейна и клеток плоского эпителия, выявлена до лечения только у 23 пациенток (15,2%), а после лечения уже у 64 пациенток (42,4%).

II степень чистоты, определяющая также кислую реакцию, когда в мазке обнаруживались кокки, клетки эпителия, лейкоциты не более 5 в поле зрения, до лечения выявлена в 16,6% случаев, после лечения уже в 33,8%.

III степень чистоты, определяющая нейтральную среду, которая характеризовалась наличием единичных палочек Додерлейна, большого количества разнообразной флоры и лейкоцитов до 15 в п/з, до лечения выявлена в 40,4%, после лечения только в 13,2%.

IV степень, определяющая щелочную среду, когда в мазке отсутствовали палочки Додерлейна, все поле зрения покрыто лейкоцитами, обнаруживались скопления клеток плоского эпителия и кокковой флоры, до лечения выявлена в 27,8% случаев, после лечения в 10,6%.

Анализ степени чистоты влагалищного содержимого показал, что у пациенток с наличием условно-патогенной инфекции, передаваемой половым путем, наиболее часто встречалась III степень чистоты.

Всем пациентам была проведена оптиковолоконная цифровая видеокольпоскопия, показавшая следующие результаты (табл. 3).

Таблица 3

Структура эндоскопических находок на шейке матки и цервикальном канале пациенток с условно-патогенной инфекцией, передаваемой половым путем

|

Эндоскопические находки |

Группа (n=151) |

|||

|

До лечения |

После лечения |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Не выявлена |

26 |

17,2 |

110 |

72,9 |

|

Цервицит |

24 |

16,0 |

- |

- |

|

Эндоцервицит |

22 |

14,6 |

- |

- |

|

Эктопия |

15 |

10,0 |

13 |

8,6 |

|

Наличие зоны трансформации |

13 |

8,6 |

11 |

7,3 |

|

Ретенционные кисты |

9 |

6,0 |

- |

- |

|

Открытые шеечные железы |

7 |

4,6 |

- |

- |

|

Эндометриоз |

6 |

4,0 |

6 |

4,0 |

|

Остроконечные кондиломы |

5 |

3,3 |

- |

- |

|

Истинная эрозия |

4 |

2,6 |

- |

- |

|

Ацетобелый эпителий |

3 |

2,0 |

2 |

2,0 |

|

Йоднегативная зона |

2 |

1,3 |

1 |

- |

|

Атипичные сосуды |

1 |

- |

1 |

- |

|

Лейкоплакия |

1 |

- |

1 |

1 |

|

Сочетанная патология |

13 |

8,5 |

8 |

5,2 |

|

Всего |

151 |

100 |

151 |

100 |

Чаще всего диагностировали цервицит: до лечения он определялся у 24 пациенток, что составило 16,0%; затем эндоцервицит - у 22 (14,6%); ретенционные кисты - цервикальные железы, наружные отверстия закрыты слоем плоского эпителия в результате метаплазии, приводящие к скапливанию секрета, растягиванию железы и развитию перифокального воспаления - у 9 (6,0%); открытые шеечные железы без признаков ороговения, представляющие физиологическую норму – у 7 (4,6%); истинная эрозия шейки матки – у 4 (2,6%), остроконечные кондиломы шейки матки - у 5 (3,3%). После проведения комплексного лечения эта патология уже не определялась.

Необходимо отметить, что эктопия (псевдоэрозия шейки матки) заняла третье место в ранговом показателе эндоскопических находок, определяя 15 случаев, что составило 10,9%, после лечения она незначительно уменьшилась до 8,6%. Наличие зоны трансформации (замещение зоны цилиндрического эпителия плоским эпителием) до лечения определялось у 13 пациенток (8,6%), после лечения у 7,3%. Количество пациенток с эндометриозом (4,0%), представляющим собой истонченные очаги эпителиального покрова, и лейкоплакией, обусловленной ороговением и утолщением эпителиального пласта, относящимся к предраковым состояниям (1 случай), после проведенного лечения, к сожалению, не уменьшилось. Участки ацетобелого эпителия, считающегося наиболее важным кольпоскопическим признаком, характерным для всех степеней CIN (цервикальной интраэпителиальной неоплазии), и позволяющим заподозрить процесс неоплазии на самых ранних этапах развития, до лечения были выявлены в 3 случаях (2,0%), после лечения – в 1,3%. Наличие атипичных сосудов, появляющихся при адаптивной пролиферации и являющихся одним из признаков малигнизации, выявлено в 1 случае. Данная категория больных для дальнейшего ведения была направлена на консультации к акушерам-гинекологам.

Необходимо отметить, что только в 26 случаях (17,2%) до лечения патологии шейки матки кольпоскопически не было выявлено. После проведенного лечения различная патология шейки матки не выявлялась уже в 110 случаях, что составило 72,9%.

Проведено изучение функциональных показателей цервикальной слизи (табл. 4).

Таблица 4

Динамика функциональных показателей цервикальной слизи у пациентов с условно-патогенной урогенитальной инфекцией (на 8-9-й день менструального цикла)

|

Показатель |

Группа (n = 151) |

||||

|

Баллы |

До лечения |

После лечения |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

||

|

Объем |

|

|

|

|

|

|

0 мл |

0 |

18 |

11,9 |

3 |

2,0 |

|

0,1 мл |

1 |

98 |

64,9 |

8 |

5,3 |

|

0,2 мл |

2 |

23 |

15,2 |

112 |

74,2 |

|

0,3 мл |

3 |

12 |

8,0 |

28 |

18,2 |

|

Консистенция |

|

|

|

|

|

|

Плотная, высокая вязкость |

0 |

26 |

17,2 |

4 |

2,6 |

|

Средняя вязкость |

1 |

86 |

57,0 |

21 |

13,9 |

|

Незначительная вязкость |

2 |

33 |

21,9 |

92 |

61,2 |

|

Водянистая, минимальная вязкость |

3 |

6 |

3,9 |

34 |

22,3 |

|

Растяжимость |

|

|

|

|

|

|

Менее 1 см |

0 |

24 |

15,9 |

7 |

4,6 |

|

1–4 см |

1 |

88 |

58,3 |

21 |

31,8 |

|

5–8 см |

2 |

29 |

19,2 |

96 |

17,9 |

|

9 см и более |

3 |

10 |

6,6 |

27 |

17,9 |

|

Феномен кристаллизации |

|

|

|

|

|

|

Нет кристаллизации |

0 |

21 |

13,9 |

6 |

4,0 |

|

Атипичная кристаллизация |

1 |

56 |

31,1 |

10 |

13,2 |

|

Первичная или вторичная структура папоротника |

2 |

58 |

38,4 |

46 |

30,5 |

|

Третичная или четвертичная структура папоротника |

3 |

16 |

16,6 |

79 |

52,3 |

|

Феномен «зрачка» |

|

|

|

|

|

|

Отсутствие темной точки |

0 |

36 |

23,4 |

12 |

7,9 |

|

Наличие темной точки |

1 |

58 |

38,4 |

35 |

23,2 |

|

Наличие темной точки 0,2-0,25 см |

2 |

45 |

29,8 |

48 |

31,8 |

|

Наличие темной точки 0,3-0,35 см |

3 |

12 |

8,4 |

56 |

37,1 |

Наилучший показатель по объему цервикальной слизи в 3 балла до лечения определялся только в 8,0% случаев, а после лечения уже в 18,5%. Наихудший показатель, оцениваемый в 0 баллов, до лечения выявлен в 11,9%, а после лечения – лишь в 2,0%.

Плотная, высокая вязкость цервикальной слизи, оцениваемая в 0 баллов, до лечения выявилась в 17,2%, а после лечения только в 2,6%. Водянистая цервикальная слизь с минимальной вязкостью, оцениваемая в 3 балла, до лечения определялась лишь в 3,9%, тогда как после лечения уже в 22,3% случаев.

Полное отсутствие кристаллизации цервикальной слизи, оцениваемое в 0 баллов, до лечения выявлено в 13,9%, тогда как после лечения только в 4,0% случаев. Третичная или четвертичная структура папоротника, оцениваемая в 3 балла, до лечения выявлена в 16,6%, после лечения уже в 52,3% случаев.

Динамика «феномена зрачка», определяющего качество состояния самой шейки, показала следующие результаты: самый низкий показатель в 0 баллов (отсутствие темной точки) до лечения выявился в 23,4%, а после лечения - в 7,9% случаев. Наличие темной точки диаметром 0,3-0,35 см, оцениваемое в 3 балла, до лечения определялось в 8,4%, а после лечения – уже в 37,1% случаев.

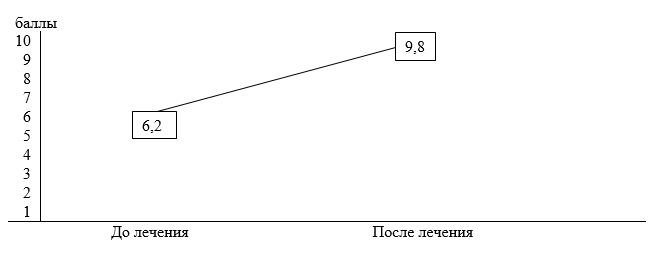

Таким образом, показатели функционального состояния цервикальной слизи после лечения значительно улучшились. Если до лечения средний показатель тестов функциональной оценки качества цервикальной слизи составил 6,2±0,1 балла (низкое качество), то после лечения он достиг до 9,8±0,09 балла, т.е. приблизился к категории «хорошее качество» при 10 баллах (р<0,05) (рисунок).

Динамика суммарных показателей функционального состояния цервикальной слизи до лечения и после лечения в баллах

Изменение степени кислотности отделяемого цервикального канала и шейки матки представлено в таблице 5.

Таблица 5

Динамика уровня кислотности цервикальной слизи у пациенток с условно–патогенной инфекцией до и после лечения

|

Показатель кислотности (pН) |

Группа (n=151) |

|||

|

До лечения |

После лечения |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

3,8 – 4,2 |

6 |

4,0 |

10 |

6,6 |

|

4,2 – 4,6 |

15 |

9,9 |

56 |

37,1 |

|

4,6 – 5,0 |

11 |

7,2 |

18 |

11,9 |

|

5,0 – 5,4 |

16 |

10,6 |

48 |

31,8 |

|

5,4 – 6,0 |

62 |

41,1 |

10 |

6,6 |

|

>6,0 |

41 |

27,2 |

9 |

6,0 |

|

Всего |

151 |

100 |

151 |

100 |

рН в диапазоне 3,8-4,2 до начала лечения выявлен у 6 пациенток (4,0%), после лечения у 10 (6,6%) и рН в диапазоне 4,2-4,6 до лечения - в 9,9%, после лечения - 37,1%. Таким образом, оптимальный рН в диапазоне 3,8-4,6 (кислая среда) после лечения установился у 66 пациентов, что составило 43,7% против 13,9% до лечения. Следует также отметить, что неблагоприятный рН в диапазоне 5,4-6,0 и более до начала лечения наблюдался у 103 пациенток (68,3%), после лечения снизился до 12,6%.

В связи с отрицательным влиянием представителей условно-патогенной микрофлоры на функциональные показатели шеечной слизи всем пациенткам была проведена проба Симса-Хунера (определение количества и качества подвижных сперматозоидов в цервикальной слизи через 90 минут после эякуляции) до и после лечения в периовуляторный период (за 24-36 часов до предполагаемой овуляции слизи) (табл. 6).

Таблица 6

Динамика количества подвижных сперматозоидов в цервикальной слизи у больных условно-патогенной инфекцией до и после лечения в периовуляторный период через два часа после эякуляции (проба Симса-Хунера)

|

Количество подвижных сперматозоидов |

Группы (n=151) |

|||

|

До лечения |

После лечения |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Отсутствие сперматозоидов |

36 |

23,8 |

25 |

16,6 |

|

0 - 5 |

59 |

34,1 |

3 |

20 |

|

5 - 10 |

43 |

28,5 |

5 |

33 |

|

10 - 15 |

9 |

6,0 |

60 |

39,7 |

|

15 - 20 |

4 |

26 |

51 |

33,8 |

|

20 - 25 |

- |

|

7 |

4,6 |

|

Всего |

151 |

100 |

151 |

100 |

Почти у четвертой части пациенток (23,8%) сперматозоиды отсутствовали в цервикальной слизи. После проведенного лечения количество таких пациенток уменьшилось до 16,6%. Значительно уменьшилось количество пациенток, у которых определялось количество сперматозоидов от 0 до 5 (на 31,2%), и количество пациенток с числом сперматозоидов 5-10 (на 25,2%). Зато резко увеличилось число пациенток с оптимальным количеством сперматозоидов в цервикальной слизи: 10-15 сперматозоидов - на 33,7%; 15-20 сперматозоидов – на 31,2%. После проведения лечения у 7 пациенток (4,6%) в цервикальной слизи появились сперматозоиды в количестве 20-25, при оптимальном количестве сперматозоидов от 10 до 20 в цервикальной слизи.

Нам необходимо было определить не только количество подвижных сперматозоидов, но и их качество по определенным классам (табл. 7).

Таблица 7

Изменение качества подвижности сперматозоидов в цервикальной слизи у пациенток с микоплазменной инфекцией до и после лечения через 2 часа после эякуляции

|

Класс подвижности |

Группа (n=151) |

|||

|

До лечения |

После лечения |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Класс А |

28 |

18,5 |

53 |

35,1 |

|

Класс В |

46 |

30,5 |

47 |

31,1 |

|

Класс С |

41 |

27,2 |

26 |

17,2 |

|

Класс Д |

36 |

23,8 |

25 |

16,6 |

|

Всего |

151 |

100 |

151 |

100 |

Наилучшее качество сперматозоидов с быстрой, прогрессирующей подвижностью класса «А» до лечения определялось только у 18,5% пациенток, а после лечения оно увеличилось до 35,1%, т.е. на 16,6%; количество пациенток со сперматозоидами с медленным прогрессивным движением класса «В» после лечения увеличилось только на 0,6%. После проведенного лечения уменьшилось количество пациенток со сперматозоидами класса «С» с неправильным движением на 10,0% и класса «Д» (неподвижные) - на 7,2%.

Для определения шеечного фактора в развитии бесплодия сексуальных пар всем пациентам провели пробы на пенетрацию сперматозоидов в цервикальную слизь in vitro (проба Курцрока-Миллера) с эякулятом клинически здоровых мужчин или санированных сексуальных партнеров через 1 час после эякуляции (табл. 8).

Таблица 8

Динамика пробы на пенетрацию сперматозоидов в цервикальную слизь in vitro в периовуляторный период у больных условно-патогенной инфекцией до и после лечения (пробы Курцрока–Миллера)

|

Показатель пробы |

Группы |

|||

|

До лечения |

После лечения |

|||

|

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

|

Положительный |

38 |

25,2 |

81 |

53,6 |

|

Слабоположительный |

41 |

27,2 |

38 |

25,2 |

|

Отрицательный |

72 |

47,6 |

32 |

21,2 |

|

Всего |

151 |

100 |

151 |

100 |

После проведенного лечения «положительный» показатель (цервикальная слизь и сперматозоиды взаимодействуют таким образом, что сперматозоиды остаются подвижными и не погибают) увеличился на 28,4%; «слабоположительный» показатель (сперматозоиды пенетрируют в шеечную слизь, но быстро погибают) уменьшился на 2,0%; «отрицательный» показатель (пенетрации не происходит, и сперматозоиды скапливаются вдоль границы соприкосновения с цервикальной слизью) также уменьшился на 26,4%.

Выводы

- Условно-патогенная урогенитальная инфекция, передаваемая половым путем, имеет широкое распространение среди пациенток репродуктивного возраста, составляя 46,0%.

- В большинстве случаев условно-патогенная инфекция, передаваемая половым путем, протекает субъективно бессимптомно, определяя 88,7%; в то же время в 86,1% случаев имеют место различные поражения тканей шейки матки и цервикального канала.

- Наличие условно-патогенной урогенитальной инфекции, передаваемой половым путем, существенно ухудшает основные функциональные показатели цервикальной слизи, которые суммарно составили в среднем 6,2±0,1 балла при допустимых не менее 10 баллов, что значительно снижает качество репродуктивной функции обследованных пациенток.