Антропометрические показатели организма, отражающие его морфофункциональные особенности, позволяют оценить характер наиболее общих закономерностей, лежащих в основе развития и совершенствования человека. В этом понимании морфологические характеристики индивида могут рассматриваться как информационные критерии особенностей ростовых процессов, служить маркерами в изучении вопросов воздействия на организм природно-климатических, санитарно-гигиенических, социально-бытовых, соматипологических и др. факторов [5, 7, 8, 13].

Условиями, позволяющие укрепить здоровье молодежи, являются правильно построенная естественная двигательная активность и выполнение физических упражнений на занятиях физической культурой в период обучения в вузе. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что индувидуализация объема и интенсивности физических нагрузок в определенной мере зависит от антропометрических и физиометрических характеристик занимающихся [10, 12]. Особенно важны подобные исследования в организации и проведении занятий физической культурой учащейся молодежи [1]. Использование методики соматотипирования по Дорохову и Петрухину [6], в частности, определение вариантов развития организма юношей, в совокупности с их физичическим развитием, повышает значимость исследований в области физического воспитания студенческой молодежи. Подобные исследования в литературе отражены в недостаточной мере.

Цель работы – дать характеристику возрастных особенностей антропометрических и физиометрических показателей юношей 17–20 лет разных вариантов развития их организма, согласно методике соматотипирования Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина.

Материал и организация исследования. Работа проводилась на базе Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Всего обследовано 1307 юношей-славян в возрасте 17–20 лет, уроженцев Иркутской области, отнесенных по состоянию здоровья к 1-й (основной) и 2-й (подготовительной) функциональным группам.

Для оценки физического развития исследовались антропометрические характеристики юношей: длина (см), масса (кг) тела, окружность грудной клетки (ОГК, см), сила мышц кистей обеих рук (кг), жизненная емкость легких (ЖЕЛ, мл). Проведен расчет жизненного и силового индексов по следующим формулам: жизненный индекс ЖИ = ЖЕЛ / MT (мл / кг); силовой индекс СИ = сила мышц кисти / МТ х100 %.

В исследовании применяли стандартную антропометрическую методику В.В. Бунака (1941) [4], с учетом требований НИИ антропологии Московского государственного университета (1982). Измерения проводились с соблюдением принципов добровольности, прав и свобод личности, гарантированных ст. 21 и 22 Конституции РФ. Выполненная работа не ущемляет права и не подвергает опасности благополучие субъектов исследования в соответствии с требованиями биомедицинской этики, утвержденными Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (2000).

Определение варианта развития организма (ВР) проводили согласно методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина [6], по 9 антропометрическим показателям с учетом обхватных размеров плеч, таза и длины туловища. Выделяли три ВР: укороченный (акселерированный) – ВР «А», обычный (банальный) – ВР «Б» и ретардированный (растянутый) – ВР «С».

Статистические расчеты проводились с использованием пакета прикладных программ «StatSoftStatistica 6.1», «MicrosoftExcel», предложенных для анализа медико-биологических данных. Рассчитывали среднее арифметическое значение показателей (М), среднеквадратичное отклонение (s) и стандартное отклонение (m). В соответствии с рекомендациями О.Ю. Ребровой [11], в работе использовались параметрические методы обработки материала. Учитывая нормальное гауссовское распределение изучаемых количественных признаков во всех возрастных категориях обследуемых, оценка достоверности различий средних величин независимых выборок проводили с помощью t-критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали различия между значениями показателей при уровне р <0,05. При определении ВР использовали авторский программный комплекс «Анализ данных физического здоровья населения» (государственная регистрация программы для ЭВМ, №2010612275, от 26.03.2010).

Результаты исследования и обсуждение

Антропометрические и физиометрические характеристики юношей 17–20 лет в зависимости от варианта развития организма приведены в таблице 1.

Таблица 1

Антропометрические и физиометрические показатели юношей в зависимости от варианта развития

|

Показатели физического развития |

Акселерированный тип («А») (n=286) |

Банальный тип («Б») (n=679) |

Ретардированныйтип («С») (n=342) |

р < 0,05 |

|

Длина тела (см) |

179,4±0,4 |

177,7±0,2 |

176,6±0,3 |

1-2; 1-3; 2-3 |

|

Масса тела (кг) |

77,6±0,4 |

67,3±0,2 |

61,1±0,3 |

1-2; 1-3; 2-3 |

|

Окружность грудной клетки (см) |

98,6±0,4 |

94,1±0,2 |

91,3±0,3 |

1-2; 1-3; 2-3 |

|

Жизненная емкость легких (мл) |

4280±30 |

4160±20 |

4040±30 |

1-2; 1-3; 2-3 |

|

Жизненный индекс (мл/кг) |

55,1±0,2 |

61,8±0,3 |

66,1±0,2 |

1-2; 1-3; 2-3 |

|

Сила кисти левой руки (кг) |

44,1±0,4 |

42,8±0,2 |

42,2±0,3 |

1-2; 1-3 |

|

Сила кисти правой руки (кг) |

45,8±0,4 |

44,9±0,2 |

43,9±0,3 |

1-2; 1-3 |

|

Силовой индекс левой руки (%) |

56,8±0,2 |

63,5±0,2 |

69,0±0,3 |

1-2; 1-3; 2-3 |

|

Силовой индекс правой руки (%) |

59,0±0,2 |

66,7±0,2 |

71,8±0,3 |

1-2; 1-3; 2-3 |

Установлено, что юноши акселерированного типа выше юношей банального типа на 1,7 см, а ретардированного на 2,8 см (р <0,05). Большую массу тела имеют юноши ВР «А» – 77,6±0,4 кг, что на 10,3 кг (13,2 %) больше, чем у ВР «Б» (67,3±0,2 кг) и на 16, 5 кг (21,2 %), чем у ВР «С» – 61,1±0,3 кг, (р <0,05). Окружность грудной клетки у юношей акселерированного типа развития также больше, чем у представителей банального, на 4,5 см (4,6 %) и ретардированного типа – на 7,3 см (7,4 %), (р <0,05).

Анализ физиометрических показателей показал, что представители акселерированного типа развития имеют больший объем ЖЕЛ (4280 ± 30 мл), чем студенты, банального типа развития (4160 ± 20 мл) и ретардированного – 4040 ± 30 мл (р <0,05). Однако при расчете относительных величин (ЖИ) установлено, что наибольшее значение этого показателя имеют представители ретардированного типа (66,1 ± 0,2 мл/кг). Несколько меньше значение ЖИ у студентов, имеющих банальный тип – 61,8 ± 0,3 мл/кг (р <0,05). У юношей акселерированного типа развития значение показателя ЖИ составило 55,1 ± 0,2 мл/кг, что меньше в 1,2 раза по сравнению с ВР «С» (р <0,05).

Таким образом, установлено, что более высокие значения антропометрических показателей имеют юноши акселерированного варианта развития организма. Вместе с тем больший показатель жизненного индекса имеют юноши ретардированного типа развития. Это свидетельствует о лучшей функциональной подготовленности респираторной системы последних, для выполнения физических нагрузок. Подобное соотношение показателей жизненной емкости легких и жизненного индекса было показано в работе О.В. Баскевич [2], который установил, что студенты микросомного типа конституции, отнесенные к замедленному типу развития, имеют лучшие функциональные возможности, в том числе жизненный индекс, по сравнению с лицами, имеющими более высокие антропометрические показатели и значения жизненной емкости легких.

Сила мышц кистей обеих рук у юношей акселерированного типа оказалась самой высокой: сила левой кисти руки больше на 2,9 % по сравнению с ВР «Б» и на 4,3 % по сравнению с ВР «С». Сила правой кисти у ВР «А» составила 45,8 ± 0,4 кг, что больше на 2,0 % , чем у юношей ВР «Б», и на 4,1 % юношей ВР «С».

Однакосиловой индекс (СИ) кистей обеих рук оказался выше у представителей банального и ретардированного вариантов развития по сравнению с юношами ВР «А»: СИ левой кисти руки уюношей ВР «Б» больше на 11,7 % и у ВР «С» – на 21,4 %. СИ правой кисти у ВР «Б» больше, чем у ВР «А», на 13,0 %. Силовой индекс правой кисти у юношей ВР «С» на 21,7 % больше, чем ВР «А». Эти данные свидетельствуют, что юноши ВР «Б» и «С» имеют больший запас силовых двигательных качеств по сравнению с юношами ВР «А». Полученные нами данные совпадают с результатами обследования В.М. Борецким [3] украинских студентов, установившим снижение физического состояния у типов конституции с высокими значениями антропометрических показателей.

Возрастная динамика морфофункциональных показателей у юношей 17–20 лет различных вариантов развития представлена в таблице 2.

Таблица 2

Возрастная динамика морфофункциональных показателей у юношей различных вариантов развития

|

Вариант развития |

Возраст (лет) |

Длина тела (см) |

Масса тела (кг) |

ОГК (см) |

ЖЕЛ (л) |

Сила кисти левой руки (кг) |

Сила кисти правой руки (кг) |

|

Акселерированный «А» |

17 n=65 |

178,1±0,8 |

77,0±1,0 |

95,7±1,0 |

4,26±0,07 |

44,1±0,9 |

45,9±0,9 |

|

18 n=83 |

179,4±0,8 |

76,8±0,7 |

99,2±0,6* |

4,40±0,05* |

45,4±0,8 |

46,7±0,7 |

|

|

19 n=74 |

178,9±0,6 |

77,7±1,0 |

99,8±0,9* |

4,16±0,05* |

43,5±0,6 |

45,5±0,7 |

|

|

20 n=64 |

181,1±0,7 * |

78,8±1,0 |

99,1±0,9* |

4,28±0,06 |

42,9±0,8* |

45,1±0,6 |

|

|

Банальный «Б» |

17 n=171 |

176,5±0,4 |

66,0±0,4 |

92,6±0,4 |

4,13±0,04 |

42,1±0,4 |

44,2±0,4 |

|

18 n=200 |

178,7±0,4* |

67,6±0,4* |

93,6±0,3* |

4,15±0,03 |

43,5±0,4 |

45,7±0,4 |

|

|

19 n=168 |

177,0±0,4 |

66,9±0,4 |

94,7±0,7* |

4,13±0,04 |

42,1±0,4 |

43,9±0,4 |

|

|

20 n=140 |

178,8±0,5* |

69,1±0,4* |

95,5±0,4* |

4,24±0,04* |

43,3±0,4 |

45,7±0,5 |

|

|

Ретардированный «С» |

17 n=78 |

174,9±0,6 |

58,6±0,6 |

89,0±0,5 |

3,93±0,07 |

39,4±0,5 |

41,2±0,5 |

|

18 n=102 |

177,7±0,6* |

61,5±0,5* |

92,1±0,5* |

4,14±0,05* |

43,1±0,6* |

44,9±0,6* |

|

|

19 n=82 |

176,3±0,6* |

61,9±0,6* |

91,1±0,6* |

3,99±0,05 |

41,8±0,5* |

43,4±0,5* |

|

|

20 n=80 |

177,0±0,7* |

62,2±0,6* |

92,9±0,5* |

4,07±0,06 |

44,0±0,8* |

46,1±0,8* |

* – статистически достоверная разница (р<0,05) по сравнению с возрастной группой 17 лет.

Как видно из табл. 2, с возрастом значение показателей длины и массы тела достоверно увеличиваются во всех вариантах развития организма юношей. Наибольший прирост длины тела в диапазоне 17–20 лет установлен у представителей ВР «А» – 3,0 см, а наименьший у ВР «С» – 2,1 см. Эти результаты согласуются с исследованиями Т.А. Мишковой [9], которая установила тенденции прироста длины тела юношей в возрасте от 16 лет до 21 года. Вместе с тем наши результаты не согласуются с исследованиями О.Г. Литовченко [8], которая не выявила у юношей Среднего Приобья в возрасте 18, 19 и 20 лет отличий в показателях длины тела, что, по нашему мнению, можно объяснить малым числом выборки обследованных в этом регионе.

У юношей Иркутской области наибольший прирост массы тела отмечается у ВР «С» – 3,6 кг, а наименьший у ВР «А» – 1,8 кг, у ВР «Б» регистрируется прирост 3,1 кг.

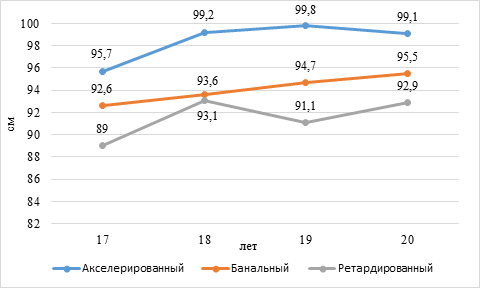

На рисунке представлено изменение возрастной динамики показателей размеров окружности грудной клетки (см) у юношей 17–20 лет разных вариантов развития. Установлено увеличение значения показателя окружности грудной клетки от 17 до 20 лет у юношей всех вариантов развития юношей (р <0,05).

Возрастная динамика размеров окружности грудной клетки (см) у юношей 17–20 лет разных вариантов развития

Наибольшее значение показателя прироста окружности грудной клетки отмечено у 18-летних юношей, имеющих ретардированный вариант развития – 4,1 см, а наименьший прирост зарегистрирован у 19-летних юношей ВР «А» – 0,6 см.

Возрастная динамика жизненной емкости легких юношей, представленная в табл. 2, свидетельствует, что, в группе ВР «А» отмечено наибольшее значение показателя ЖЕЛ у 18-летних студентов – 4,40 ± 0,05 л., а наименьшее у студентов 19 лет – 4,16 ± 0,05 л (р <0,05).

У юношей ВР «Б» наибольший показатель зарегистрирован в возрасте 20 лет – 4,24 ± 0,04 л и достоверно выше, чем у 17–19-летних обучающихся (4,13±0,04 л).

Среди юношей ретардированного варианта развития возрастная динамика изменения показателя жизненной емкости легких имеет ступенчатый характер с периодами подъема и снижения: наибольший объем ЖЕЛ установлен в возрасте 18 лет – 4,14 ± 0,05 л, а наименьший у 17-летних юношей – 3,93 ± 0,07 л (р <0,05).

Наибольшее значение показателя силы левой кисти руки у юношей ВР «А» зарегистрировано в возрасте 18 лет – 45,4± 0,8 кг, а наименьшее в возрасте 20 лет – 42,9 ± 0,8 кг (р <0,05). У представителей ВР «Б» лучший результат силы левой кисти руки также отмечен у 18-летних студентов – 43,5 ± 0,4 кг, а наименьший у 17-ти и 19-летних – 42,1 ± 0,4 кг. У ВР «С» наибольшая сила правой кисти руки зарегистрирована у 20-летних юношей – 44,0 ± 0,8 кг, а наименьшая у 17-летних – 39,4 ± 0,5 кг (р <0,05).

Результаты анализа силовых характеристик кисти правой руки свидетельствует о том, что у юношей ВР «А» наибольшая сила отмечается в возрасте 18 лет – 46,7 ± 0,7 кг, а наименьшая в 20 лет – 45,1±0,6 кг. У представителей ВР «Б» наибольшие значения показателей силы регистрируются в возрасте 18 и 20 лет – 45,7 ± 0,4 кг, а наименьшие 19-летних – 43,9 ± 0,4 кг (р <0,05). У ВР «С» наибольший результат силы правой кисти отмечен в возрасте 20 лет – 46,1 ± 0,8 кг, а наименьший у 17-летних – 41,2 ± 0,5 кг (р <0,05). Следует отметить, что у юношей ретардированного варианта развития установлены самые высокие возрастные темпы прироста силовых характеристик организма. Разница между силой правой кисти между юношами 17 и 20 лет данного варианта развития составила 4,9 кг. Наименьшие темпы прироста зарегистрированы у юношей ВР «Б» – 1,5 кг. У предствителей ВР «А» отмечается ухудшение силовых показателей в интервале от 17 до 20 лет.

Выводы

1. Установлено, что у юношей 17–20 лет с акселерированным вариантом развития организма регистрируются наиболее высокие значения показателей антропометрических и физиометрических характеристик по сранению с банальным и ретардированным типами. Вместе с тем наибольший жизненный и силовой индексы отмечены у студентов ретардированного варианта развития. Это свидетельствует о лучшей функциональной подготовленности их респираторной системы и силовых характеристик организма юношей.

2. Возрастная динамика антропометрических показателей у юношей 17–20 лет свидетельствует об увеличении длины и массы тела, ОГК у всех вариантов развития организма. В физиометрических характеристиках (ЖЕЛ и силы мышц обеих рук) прирост показателей отмечается в отдельных возрастных периодах. Значения показателя жизненной емкости легких достоверно возрастает в интервале от 17 до 20 лет только у ВР «Б», а сила мышц кистей левой и правой рук только у ВР «С».

3. Особенности антропометрических и физиометрических характеристик организма юношей, следует учитывать при проектировании учебно-тренировочных занятий по физической культуре в учебных заведениях и спортивных секциях.