В настоящее время в системе оздоровления детей в условиях детского оздоровительного лагеря культивируются различные педагогические программы, содержание которых ориентировано преимущественно на решение образовательных, воспитательных, оздоровительных задач. Грамотная организация летней физкультурно-оздоровительной деятельности, охватывающей всех участников процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного и спортивного интереса [1]. В процессе проведения оздоровительных мероприятий большое место уделяется оценке и контролю физического развития и физической подготовленности детей [2-4]. В то же время проведение медицинских осмотров, педагогических тестирований ограничено возможностями лагеря и предусматривает, как правило, мониторинг функционального состояния детей в начале и конце оздоровительной смены. Большой объем и интенсивность мероприятий в течение смены очень часто приводит к напряжённости систем адаптации и утомлению детей [3]. Следовательно, изучение реакции сердечно-сосудистой системы у детей 10-12 лет в течение оздоровительной смены позволит оценить влияние количественных и качественных параметров педагогических программ, а также тактики распределения мероприятий на функциональное состояние детей.

Цель исследования: изучить динамику функционального состояния детей в детских оздоровительных лагерях, реализующих различные по направленности педагогические программы.

Задачи исследования:

1. Изучить структурные особенности организации деятельности детского оздоровительного лагеря.

2. Изучить параметры активной ортостатической пробы у детей 10-12 лет в течение оздоровительной смены в детских оздоровительных лагерях с различной направленностью, содержанием и количеством мероприятий.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; физиологическое тестирование; методы математической статистики.

Организация исследования. В исследовании приняли участие дети в возрасте 10-12 лет, находящиеся в течение смены в одном отряде: ДОЛ им. И. Стрельникова (мальчики – n=9, девочки – n=12), ДОЛ «Солнечный» (мальчики – n= 10, девочки – n= 10), ДОЛ им. И. Покрышкина (мальчики – n=8, девочки – n=9). Выбор данного возраста детей обусловлен наибольшей активностью и сознательностью детей. Всего в исследованиях приняли участие 58 детей.

Каждое утро в течение оздоровительной смены проводилась оценка реакции сердечно-сосудистой системы детей на ортостатическое воздействие.

Педагогическое наблюдение за деятельностью детей осуществлялось в течение дня, фиксировалась нагрузка, которую выполняли испытуемые вышеуказанных отрядов трёх лагерей. Были сформированы независимые выборки малой численности детей по полу (девочки и мальчики в возрасте 10-12 лет), отдыхающих в трех лагерях. Проверка данных выборок на соответствие их нормальному распределению с использованием критерия Колмогорова-Смирнова показала не нормальное распределение в отдельных выборках. Оценка динамики показателей активной ортостатической пробы (АОП) проводилась от первого дня нахождения детей в оздоровительном лагере. Проверка гипотезы о равенстве средних значений прироста ЧСС в АОП мальчиков и девочек в течение лагерной смены, проводилась с использованием непараметрического критерия Уилкоксона для связанных выборок. Анализ результатов исследований проводился при помощи программы SPSS Statistics 17.0.

Результаты исследования. В Омской области в санаторно-курортной зоне более 30 детских оздоровительных учреждений реализуют свои программы. Администрация самостоятельно определяет содержание своей деятельности и утверждает авторские педагогические программы, разработанные с учетом традиций, материально-технической базы, возможностей педагогического состава. По своей структуре содержательная часть педагогической программы состоит из трех видов деятельности: оздоровительная, образовательная, воспитательная. Для удобства анализа содержательной части педагогических программ была принята следующая нумерация: лагерь № 1 - ДОЛ им. И. Стрельникова; лагерь № 2 - ДОЛ «Солнечный»; лагерь № 3 - ДОЛ им. И. Покрышкина. Длительность оздоровительной смены составляет 18 дней. Структура подобного «заезда» детей уже устоялась и является общепринятой. С 1-го по 5-й день – организационный период, целью которого является адаптация ребенка к условиям и особенностям лагеря. С 6-го по 14-й день – основной период пребывания в лагере, цель которого заключается в реализации основного материала, запланированного на смену (развитие умений самоуправления, достижение успеха каждым ребёнком, совместная деятельность с другими детьми). С 15-го по 18-й день смены – заключительный период: подведение итогов смены, настройка к возвращению в свой постоянный детский коллектив.

Исходя из представленной структуры оздоровительной смены логично, чтобы нагрузка в первые дни смены повышалась постепенно, помогая ребенку адаптироваться к требованиям педагогической программы. На практике получается наоборот, многие программы предусматривают активное участие ребенка в большом количестве мероприятий, нередко приводящих к перенапряжению адаптационных систем организма [5].

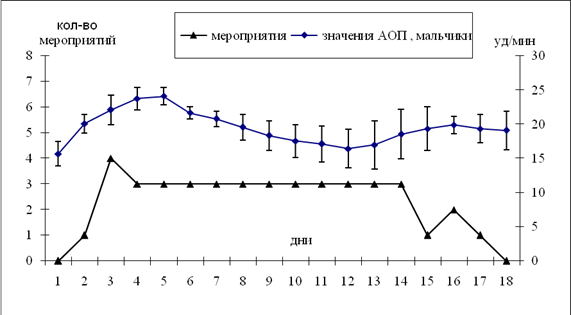

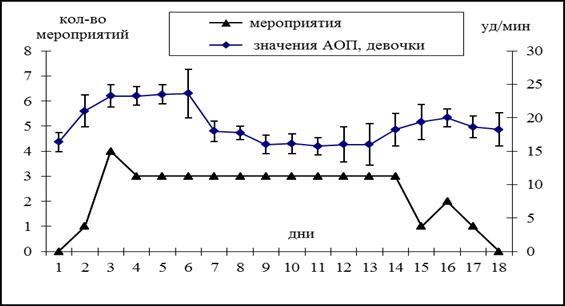

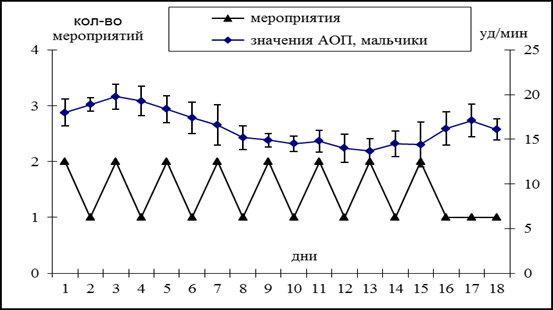

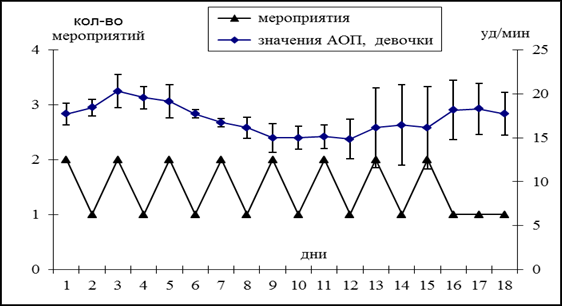

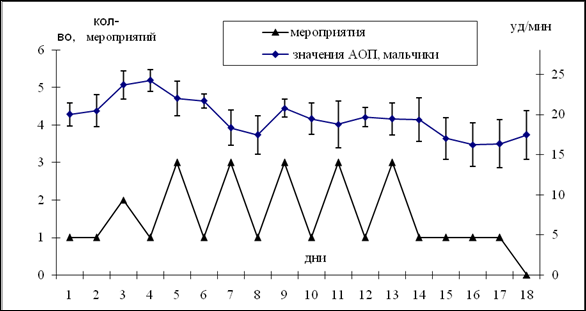

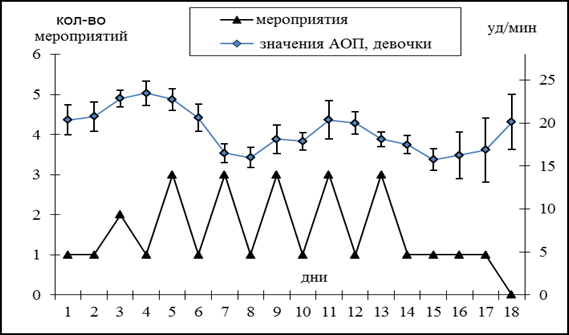

В педагогической программе лагеря № 1 сорок одно мероприятие было распределено неравномерно, с большей концентрацией мероприятий в первой половине смены (рис. 1). На третий день нахождения детей в ДОЛ было запланировано и выполнено 4 мероприятия, затем, с 4-го по 14-й день дети участвовали в трех мероприятиях в день. В заключительные четыре дня смены дети участвовали в одном мероприятии, кроме шестнадцатого дня – 2 мероприятия. На 18-й день смены мероприятий предусмотрено не было. В педагогической программе лагеря № 2 двадцать шесть мероприятий были распределены по схеме: каждый нечетный день 2 мероприятия, каждый четный день - одно мероприятие (рис. 3, 4). В заключительные три дня смены запланированы по одному мероприятию. В педагогической программе лагеря № 3 в течение всей смены отмечалось вариативное распределение двадцати восьми мероприятий (рис. 5, 6): в первые четыре дня было проведено по одному мероприятию, кроме третьего дня – два мероприятия. В дальнейшем каждый нечетный день смены предполагал проведение трех мероприятий, в четные дни – по одному мероприятию. В заключительные три дня смены выполнено по одному мероприятию.

Изучение динамики функционального состояния мальчиков (рис. 1, 3, 5) и девочек (рис. 2, 4, 6) по данным ортостатической пробы позволило проследить реакцию детей на количественные и качественные параметры педагогических программ.

Рис. 1. Динамика мероприятий и реакция организма мальчиков в течение летней смены в детском оздоровительном лагере № 1

В исследованиях О.Н. Кудря (2011) [6] показано, что при выполнении АОП прирост ЧСС зависит от возраста и варьирует от 20 до 46% (в % к исходному уровню). Результаты проведённых нами исследований свидетельствуют о том, что у мальчиков и девочек трех отрядов лагерей № 1, 2, 3 величина прироста ЧСС при выполнении АОП в разные периоды оздоровительной смены отличалась значительной вариативностью (рис. 1-6).

Рис. 2. Динамика мероприятий и реакция организма девочек в течение летней смены в детском оздоровительном лагере № 1

Так, в оздоровительном лагере № 1 большие величины прироста ЧСС при выполнении АОП выявлены в течение первых восьми дней смены у мальчиков и шести дней у девочек. Данная реакция свидетельствует о напряженной адаптации детей к педагогической программе. В последующие дни основного периода отдыха у детей отмечалось снижение «цены» адаптации. Уменьшение количества мероприятий к концу смены не привело к снижению реакции ЧСС на АОП у детей.

Рис. 3. Динамика мероприятий и реакция организма мальчиков в течение летней смены в детском оздоровительном лагере № 2

У детей оздоровительного лагеря № 2 на протяжении шести дней выявлены высокие приросты ЧСС на АОП. В дальнейшем в основном периоде смены у детей отмечалась более стабильная реакция сердечно-сосудистой системы с тенденцией к снижению напряжения к окончанию оздоровительной смены (рис. 3, 4).

Рис. 4. Динамика мероприятий и реакция организма девочек в течение летней смены в детском оздоровительном лагере № 2

У детей оздоровительного лагеря № 3 в первые восемь дней дней пребывания на отдыхе наблюдалась напряженная реакция организма. Основной период смены составил 5 дней, в это время у детей отмечалась оптимальная реакция сердечно-сосудистой системы. Тем не менее к окончанию срока отдыха в оздоровительном лагере у детей накапливалась усталость, что находило отражение в показателях ортостатической пробы. Следует подчеркнуть, что у детей трех оздоровительных лагерей в основном периоде смены отмечалась различная реакция систем адаптации к содержательной части оздоровительных программ. Более напряженная реакция выявлена у детей в оздоровительных лагерях № 1, 3. (рис. 1, 2, 5, 6).

Рис. 5. Динамика мероприятий и реакция организма мальчиков в течение летней смены в детском оздоровительном лагере № 3

Рис. 6. Динамика мероприятий и реакция организма девочек в течение летней смены в детском оздоровительном лагере № 3

Анализ динамики показателей ортостатической пробы в заключительном периоде смены у девочек и мальчиков 10-12 лет лагерей № 1, 3 показал кумуляцию нагрузки, превышающей адаптационные возможности детей (свидетельствует о высокой «цене» адаптации). Данное обстоятельство лишний раз подчеркивает необходимость корректировки педагогических программ лагерей.

В оздоровительном лагере № 2 в заключительном периоде смены были выявлены оптимальные реакции детей на предложенные педагогические мероприятия (рис. 2, 3).

Выводы

1. Анализ динамики показателей ортостатической пробы у мальчиков в ДОЛ № 1 позволил выявить более длительный и выраженный период (12 дней) высоких значений ЧСС во время АОП, что характерно для напряженной адаптации детей к содержанию организационного периода педагогической программы детского оздоровительного лагеря. Менее напряженная адаптация (7 дней) была выявлена у девочек ДОЛ № 1. Динамика показателей ортостатической пробы в заключительном периоде смены свидетельствует о том, что дети лагеря № 1 так и не достигли своих исходных величин. Данное обстоятельство лишний раз подчеркивает необходимость корректировки педагогической программы лагеря.

2. Анализ динамики показателей ортостатической пробы у детей в ДОЛ № 2 позволил выявить менее выраженную реакцию на нагрузку в начале смены как у мальчиков, так и у девочек. К шестому дню отдыха у детей отмечались оптимальные величины ортостатической пробы. Дифференцированное использование мероприятий в ДОЛ № 2 позволило не только минимизировать период адаптации организма мальчиков и девочек в начале смены, но и обеспечить в основном периоде смены стабильную реакцию организма детей, с тенденцией снижения напряжения к окончанию оздоровительной смены.

3. Анализ динамики показателей ортостатической пробы у детей в ДОЛ № 3 позволил выявить волнообразное изменение параметров ортостатической пробы у детей, с менее выраженной реакцией на нагрузку в начале смены, что обусловлено количеством мероприятий в первые два дня смены и их невысокой интенсивностью. В основном периоде оздоровительной смены у детей выявлена более выраженная реакция сердечно-сосудистой системы у девочек, чем у мальчиков, обусловленная направленностью педагогической программы, величиной и характером распределения мероприятий в течение оздоровительной смены.