Актуальность рассматриваемой темы исследования мы связываем с ответственностью тренеров (в более широком плане – спортивных менеджеров) за принятие решений, касающихся «проектирования» и создания саморазвивающихся систем типа «спортсмен (боец)». Оценить эффективность своих действий в этом плане можно только в результате моделирования: разработки эталонной модели спортсмена, способного выиграть крупные соревнования; разработки динамической (процессной) модели достижения поставленной цели.

Системный анализ двигательной (спортивной) деятельности, лежащей в основе моделирования, при этом играет решающую роль. Суть его мы прежде всего видим в реализации на практике принципа первичности соревнований и вторичности тренировки. На его содержательный аспект обращают внимание многие специалисты (да и сами борцы). Автор этих строк, например, считал (будущим действующим спортсменом), что раз в квартал надо обязательно принимать участие в соревнованиях любого уровня, чтобы не стать «тренировочным борцом».

Суть данного принципа, по мнению В.М. Семенова, заключается в том, что эффективность управления тренировочным процессом существенно повышается, если он реализуется с учетом особенностей соревновательной деятельности в спортивной борьбе [2, 4, 8, 9]. Отмеченное следует обязательно учитывать в процессе создания названных выше моделей.

Другим условием при их разработке является наличие так называемой «информационной достаточности». Это означает, что тренер должен иметь достаточное представление о том, что является входными и выходными переменными в исследуемой системе и какие факторы оказывают влияние па процесс ее функционирования в рамках как тренировочной, так и соревновательной деятельности. Если уровень информационной достаточности невысок, то создать модель, с помощью которой можно получать новые знания о процессе подготовки квалифицированных спортсменов, невозможно. Если же уровень информационной достаточности велик (то есть система подготовки уже хорошо изучена), то вопрос о создании модели теряет смысл, гак как новых знаний она не даст.

Следовательно, разработать модель в каратэ киокусинкай для подростков в возрасте 12–15 лет, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, имеет смысл. Она считается адекватной, если: 1) зависимость выходных переменных от входных параметров в модели и исследуемом объекте практически совпадает; 2) наличествует полнота описания моделируемого процесса (учета всех факторов, поддающихся формализации)[1-4].

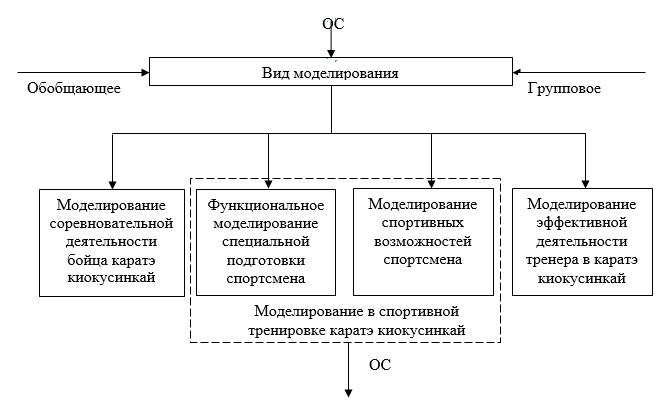

Существует ряд видов моделей в спортивной борьбе: обобщенные, групповые, индивидуальные, а также математические (аналитические, алгоритмические). В каждом из них специалисты рассматривают не только практические, но также теоретические и методологические вопросы.

Практически все эти виды моделей характерны для каратэкиокусинкай (с позиций применяемых при этом подходов к моделированию осуществляемых при этом процессов). В качестве примера приведем схему, представленную на рисунке, составленную на основе обзора специальной литературы (современной и прошлых лет).

Виды моделирования процессов, определяющих эффективность спортивной деятельности в каратэ киокусинкай, с подростками в возрасте 12–15 лет, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата: ОС – математическое моделирование

Моделирование в спортивной тренировке подростков в возрасте 12–15 лет, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата, представлено в виде функциональных и спортивных возможностей. Кроме того, различают моделирование соревновательной деятельности и эффективной деятельности тренера в системе «спортсмен-тренер».

Функциональное моделирование мы связываем с физической, технической и психологической подготовкой спортсмена (подростков в возрасте 12–15 лет, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата) средствами каратэ киокусинкай. Конкретно речь идет о таких параметрах, как двигательные и психометрические качества, устойчивость, структура личности.

Моделирование спортивных возможностей определяется функцией подготовленности, учетом индивидуальных и морфологических особенностей, возрастом и спортивным стажем. Оно касается отдельного спортсмена, его тренировочной деятельности в рамках определенного этапа времени.

Это также моделирование соревновательной деятельности, выход спортсмена на запланированный уровень результата на конкретном этапе подготовки квалифицированного бойца. Акцент нами делается и на моделирование эффективной деятельности тренера в каратэ киокусинкай, работающего с подростками в возрасте 12–15 лет, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, который сам занимается моделированием, основываясь на закономерностях построения тренировочных и соревновательных процессов [1-4, 10].

В процессе исследования была сформирована модель «идеального типа тренера» в каратэ киокусинкай, работающего с подростками в возрасте 12–15 лет, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. В итоге были выбраны следующие личностные качества (ресурсы, знания и умения):

- Умение моделировать свои действия в рамках системы «тренер – спортсмен» в условиях неполноты информации;

- Способность инвестировать себя в общее дело подготовки квалифицированных бойцов каратэ киокусинкай в возрасте 12–15 лет, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата;

- Целеустремленность с ориентацией на успех;

- Компетентность в тренерской работе с подростками в возрасте 12–15 лет, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата;

- Склонность к ответственности;

- Соответствие этическим нормам в избранном виде спорта, в данном случае каратэ киокусинкай;

- Этикет тренера.

В таблице представлены показатели моделирования личностных качеств квалифицированных бойцов каратэ киокусинкай. Они представлены по значимости в трех «номинациях» (таблица составлена на основе результатов исследований Э.Г. Мартиросова, М.Я. Набатниковой и В.М. Семенова). Наибольшую значимость имеют: тотальные размеры тела, двигательный анализатор и взрывная сила бойца.

Наиболее значимые показатели моделирования личностных качеств

квалифицированного бойца

|

Морфофункциональных параметров |

Функциональной подготовленности |

Физических качеств |

|

1. Тотальные размеры тела; 2. Пропорция тела; 3. Состав тела; 4. Конституция; 5. Удельная масса тела; 6. Состояние сводов стопы; 7. Осанка. |

1. Двигательный аппарат; 2. Вестибулярный аппарат; 3. Зрительный анализатор; 4. Периферический нервно-мышечный аппарат; 5. Эндокринная система; 6. Сердечнососудистая система; 7. Дыхательная система. |

1. Взрывная сила; 2. Максимальная сила; 3. Специальная выносливость; 4. Относительная сила; 5. Скоростные качества; 6. Силовая выносливость; 7. Ловкость (координация). |

В каратэ киокусинкай как педагогической науке различают не только виды, но и уровни моделирования. В индивидуальном его виде это: 1) соревновательная деятельность и ее основные компоненты; 2) специальная подготовленность; 3) ведущие системы организма, о которых и шлa речь в таблице; 4) По справедливому мнению Р.А. Пилояна, А.А. Новикова и других авторов, в практическом плане следует исходить из предполагаемого спортивного результата, затем следуют параметры специальных двигательных качеств и подготовленности (психологический, технический, тактический) и далее – функционирование основных систем организма, морфологических признаков. По сути, речь идет о так называемой блок-схеме «модели сильнейших спортсменов» [6, 7, 10].

Кроме индивидуального, различают и групповой вид моделирования, строящийся на изучении конкретного контингента спортсменов в рамках конкретной физкультурно-спортивной организации. Здесь можно выделить следующие уровни моделирования: целевой, окружающей среды, внутренней организации [3, 4, 7, 9].

Укажем на особенности обобщающего вида моделирования. Он выполняет общетеоретическую функцию в системе физкультурно-спортивной деятельности, отражая при этом наиболее общие закономерности двигательной деятельности в данном виде спорта. В процессе исследования нами разработаны рекомендации но инжинирингу процессов в каратэ киокусинкай [5, 8, 9]. Его составные части следующие: анализ и изменение данных процессов, их оптимизация и документирование. Все изменения при этом обязательно отражаются в моделях, используемых тренерским составом физкультурно-спортивной организации. Речь также идет о культуре адаптационного мышления спортивных менеджеров, как методологии социально-экономических и общественных систем, стремящихся к высоким результатам в спортивной борьбе.

Заключение. Система педагогического управления подготовкой квалифицированных бойцов каратэ киокусинкай в самом общем виде представима в виде звеньев: установление исходного уровня подготовленности и прогнозирования модельных значений основных компонентов подготовленности к соревновательной деятельности; обоснование программы-модели развития тренировочного процесса во времени с учетом исходного и планируемого состояния подростков в возрасте 12–15 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата; организация процессов комплексного контроля за реализацией данной программы с учетом оценки поведения организма средствами обратной связи (сигналов о достижении запрограммированного результата). Коррекция разработанной программы-модели для тренера играет при этом ключевую роль (с позиции системного реагирования на мощные стрессовые факторы и адаптационные процессы). Речь идет о динамической информационной модели реагирования на проблемные ситуации, возникающие в процессе подготовки квалифицированных бойцов каратэ киокусинкай в работе с подростками в возрасте 12–15 лет, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата (их обучения и тренировки).