Исследование структурно-физиологического состояния соединительной ткани является одной из приоритетных задач биологии и медицины, имеющей важное значение при регенерации после повреждения [1-3]. Поэтому изучение регуляторных механизмов при регенераторном процессе повреждённых тканей представляется актуальным и в дальнейшем позволит, с одной стороны, спрогнозировать исход патологического процесса, с другой – оптимизировать лечение и своевременно проводить профилактику осложнений. С этих позиций особый интерес представляют тучные клетки (ТК), которые относятся к доминантным популяциям соединительной ткани и рассматриваются как «полифункциональные железы» с разнонаправленным действием, продуцирующие как компоненты экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ) в виде протеогликана – необходимого компонента межклеточного вещества, так и широкий спектр биологически активных веществ (БАВ), оказывающих активное влияние на состояние микроциркуляции, клеточное окружение [4-6].

Тучные клетки являются долгоживущей популяцией с уникальной способностью в зависимости от микроокружения переключать свою функцию со структурообразовательной – синтез гепарансульфатного протеогликана в условиях адаптационной нормы на – провоспалительную с секрецией медиаторов разнонаправленного действия в условиях дисрегенерации, уровень относительной клеточной экспрессии которых обусловливает их биологическую целесообразность [7,8]. В формировании дальнейших трансформаций тучных клеток решающее значение имеет клеточное микроокружение. При этом изменения, возникающие в самих клеточных дифферонах, не являются генетически детерминированными. Дискутабельным остается вопрос об их стимулирующей либо ингибирующей роли в отношении развития регенераторного процесса, исходом которого и при болезни Крона (БК) и фиброзном анкилозе (ФА) является процесс фиброзообразования [9,10].

Необходимость сравнительного анализа структурных изменений слизистой оболочки толстого кишечника при различных формах течения болезни Крона и микроморфологии дистрагированной капсулы фиброзно-анкилозированных суставов не случаен. В первом случае хроническое иммуноопосредованное гранулематозное воспаление слизистой толстой кишки закономерно при благоприятном течении приводит к трансмуральному фиброзированию с локальным полным нарушением функции поражённого участка кишки, во втором случае – фиброзный анкилоз сустава является следствием разрушающего воздействия механических факторов на сустав – в итоге полное нарушение его функции. Структурным субстратом нарушения функции в обоих случаях является локальное развитие плотной соединительной ткани с некоторым сходством по характеру изменений регенераторного процесса при участии тучно-клеточной популяции и клеток фибробластического ряда, что показано в собственных работах и в исследованиях иностранных авторов [11,12].

Цель исследования: провести сравнительную морфофункциональную характеристику тучных клеток в условиях хронического воспалительного процесса при болезни Крона и в асептических условиях аппаратной дистракции капсулы фиброзноанкилозированных межфаланговых суставов кисти.

Материал и методы исследования: материалом исследования I группы пациентов служили 49 биоптатов слизистой оболочки (СО) толстой кишки 16 детей школьного возраста с разными фенотипическими вариантами БК в стадии клинической ремиссии (стенотическая (БКст) и свищевая форма (БКсв)), II группы – образцы мелких фрагментов капсулы проксимальных межфаланговых суставов (КПМФС) кисти у 11 пациентов после полученной механической травмы (7 женщин и 4 мужчин 30–60 лет). После предварительного препарирования стенки капсулы от коллатеральных связок интраоперационно по нейтральной линии с лучевой или локтевой стороны забирался фрагмент капсулы в количестве 1 кусочка. Образцы отбирали в момент установки (группа до дистракции – КПМФС) и через 2 месяца после снятия дистракционного аппарата (группа после дистракции – КПМФСд) из области ПМФС. Контролем I группы наблюдаемых послужили 12 детей того же возраста, поступившие в клинику с жалобами на боли в животе, для уточнения характера которых было выполнено эндоскопическое исследование с последующим морфологическим анализом, в результате которого была диагностирована слизистая оболочка без выраженных воспалительных изменений. В качестве контроля II группы послужили 6 аутопсийных образцов мелких фрагментов КПМФС кисти пациентов, скончавшихся от сердечно-сосудистых заболеваний.

После предварительной фиксации материала в растворе нейтрального формалина образцы ткани подвергались стандартной гистологической проводке (аппарате «Excelsior ES»), изготовлялись парафиновые блоки. Серийные срезы толщиной 4–6 микрон окрашивались гематоксилин-эозином. Параллельно проводилась количественная, качественная и функциональная оценка тучных клеток при помощи окраски по Гимзе, основным коричневым по М.Г. Шубичу с последующим выявлением и подсчётом тучных клеток, принимая во внимание их зрелость, степень дегрануляции и локализацию с нахождением в экстрацеллюлярном матриксе и периваскулярно. Морфометрический анализ микропрепаратов проводился в 10 полях зрения при увеличении 400, с последующей оценкой и анализом полученных данных методами непараметрической статистики. Для установления различий по исследуемым параметрам между независимыми группами был использован U-критерий Манна –Уитни, при сравнении двух зависимых групп Т-критерий Вилкоксона. Результаты представлены медианой (Ме) первой (25) и третьей (75) квартилями.

Результаты и их обсуждение

При морфологическом исследовании биоптатов СО толстой кишки детей как при благоприятном, так и неблагоприятном течении болезни Крона на стадии ремиссии в собственной пластинке СО отмечалось увеличение клеточной плотности инфильтрата в относительно количественных показателей нормы в 1,6 (р=0,004) и 2,4 (р=0,023) раза, соответственно.

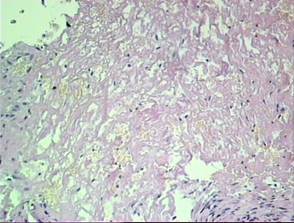

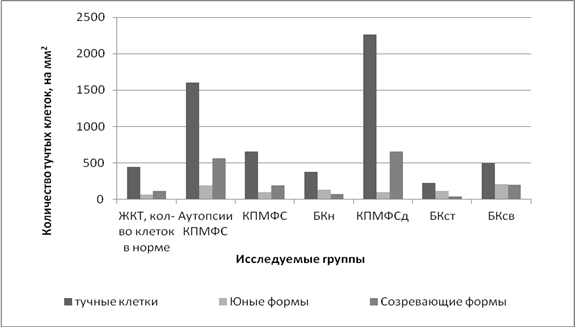

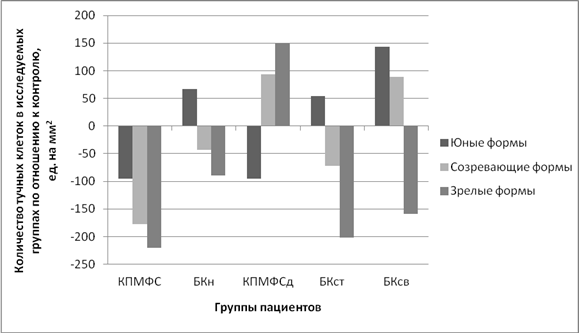

Это происходит в основном за счет присутствия клеток лимфоцитарного ряда с наличием небольшого количества плазмоцитов и единичных эозинофильных гранулоцитов. При сравнении неосложненного (БКн) и осложненного течения БК наиболее высокая клеточная плотность инфильтрата отмечалась при формировании осложнений с неравномерным характером распределения клеточных элементов с появлением единичных клеток с агрессивным потенциалом – полиморфно-ядерных лейкоцитов, превышая значения в неосложненной группе в 1,5 раза (р=0,025). Так, при неосложнённой форме течения заболевания в собственной пластинке СО наблюдалось уменьшение общего количества тучных клеток относительно группы контроля в 1,2 раза (р=0,023), а в группе детей с осложнённой формой течения заболевания отмечался разнонаправленный характер их распределения (рис. 1).

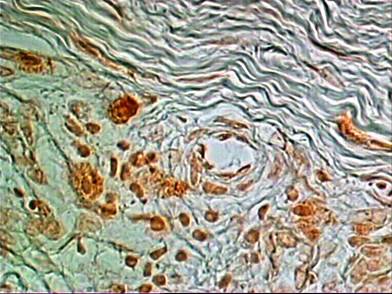

Рис. 1. Тучные клетки в слизистой оболочке толстой кишки при осложненной форме болезни Крона (окраска по Шубичу, ув. 1000)

В ранее опубликованных нами работах было отмечено, что повышенное содержание молодых фибробластов на фоне сниженного содержания зрелых форм в диффероне клеток фибробластического ряда способствует перестройки матричного геля, изменённый состав которого приводит к разрегулированности межтканевых и межклеточных взаимодействий в собственной пластинке СО. При анализе морфометрических данных внутри группы с осложненным течением отмечалась достоверная разница в 2,2 раза (р=0,000032) по количественному и качественному cоставу тучно-клеточной популяции между стенозирующей и свищевой формами – со снижением общего количества тучных клеток при развитии стенотической формы и увеличение их численности при формировании свищевой по сравнению с контролем.

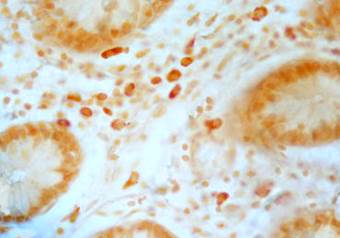

Следует отметить нарастание удельного веса юных форм клеток вблизи сосудов микроциркуляторного русла и в прилегающих участках экстрацеллюлярного матрикса при обоих видах осложнений. Характерно отсутствие параэпителиально расположенных зрелых тучных клеток. Зрелые максимально дегранулированные клетки располагались преимущественно в экстрацеллюлярном матриксе (рис. 2, 3).

Вероятно, на фоне нарушения регуляции макрофагально-фибробластической активности тучные клетки вносят свой вклад не только в замедление репарации, но и способствуют пролонгации образования свищей при самом неблагоприятном течении воспалительного процесса.

Рис. 2. Количество тучных клеток в экстрацеллюлярном матриксе

Рис. 3. Характеристика дифферона тучноклеточной популяции при различной патологии

Таким образом, тучные клетки оказывают регулирующее влияние на созревание соединительной ткани в зоне воспаления. Однако дискутабельным остается вопрос об их стимулирующей либо ингибирующей роли в отношении активности клеток макрофагально-фибробластического ряда.

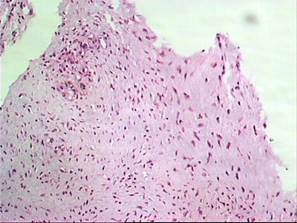

Гистологическая картина микропрепаратов недистрагированных тканей характеризовалась наличием участков неравномерно клеточной плотной волокнистой соединительной ткани с немногочисленными тучными клетками и редко расположенными мелкими сосудами (рис. 4). Общее количество клеточных элементов в дистрагированных тканях достоверно превышало их уровень, имевшийся до дистракции, в 1,35 раз (p=0,0179).

Известно, что фиброзирование суставов приводит к повышению количества тучных клеток. В капсуле фиброзноанкилозированного ПМФС пациентов до проведения дистракции тучные клетки визуализировались в количестве 4–7 в поле зрения, что в 2,7 раза было меньше, чем в исследованном контроле (р=0,0058), при этом большая часть из них представляла максимально и частично дегранулированные формы, которые определялись как периваскулярно, так и среди волокон (рис. 5).

|

|

|

|

а) До дистракции. Окраска гематоксилин-эозин, ув. Х200 |

б) После дистракции Окраска гематоксилин-эозин, ув. х200 |

Рис. 4. Ткань капсулы межфалангового сустава. Окраска гематоксилин-эозин, ув. Х200

Рис. 5. Тучные клетки в ткани дистрагированной капсулы (окраска по Шубичу, ув. 1000)

После дистракции дифферон тучноклеточной популяции был представлен преимущественно зрелыми формами, количество которых увеличилось в 3,4 раза (p=0,0058). При этом повысилась доля дегранулированных форм ТК, превышая их уровень до дистракции в 6 раз (p=0,0033) и значения в контрольной группе в 2 раза (p=0,0007) и максимально дегранулированных форм ТК в 3 раза (p=0,0030) по сравнению с этапом до дистракции, превышая значения в группе контроля в 1,3 раза (p=0,0011) (рис. 2). В дистрагированных тканях обнаруживались единичные распадающиеся формы тучных клеток, представленные скоплением метаболических гранул.

Заключение

Известно, что более полный анализ тканей возможен с учетом дифферонной организации, когда клетки рассматриваются от инициального момента в развитии до этапа зрелости. Распределение внутри самого тучно-клеточного дифферона определяется процентным соотношением юных, созревающих и зрелых форм клеток. В условиях физиологической регенерации (нормы) оно представлено следующим соотношением: юные тучные клетки составляют не более 10,5 %, созревающие – 40,6 %, зрелые формы не менее – 48,9 %. При этом равномерное распределение тучных клеток в экстрацеллюлярном матриксе слизистой оболочки с преимущественным накоплением около базальной мембраны всех видов эпителия и включением их продуктов в ее состав характерно для стабилизации эпителиально-стромальных соотношений в собственной пластинке слизистой оболочки. Характер распределения (вблизи сосудов микроциркуляторного русла, или параэпителиально) тучных клеток с анализом учета их зрелости позволяет говорить о направленности изменений в этом клеточном диффероне при воспалительно-деструктивном процессе.

Специфика дифференцировки тучных клеток детерминирует их функции и гетерогенность субпопуляции. Такое уникальное свойство тучных клеток имеет двойственное значение, так как, с одной стороны, оно указывает на реализацию компенсаторно-приспособительных реакций при развитии патологического процесса, направленных на активацию механизмов регенерации, а с другой – свидетельствует о поддержании воспалительного процесса с сохранением синтеза протеолитических ферментов и биологически активных веществ, вызывающих дальнейшее повреждение ткани.

Регулирующее влияние лаброцитов на клетки-продуценты экстрацеллюлярного матрикса, в частности на функцию фибробластов с активацией в них биосинтетических процессов, направленных на фиброзообразование, выявлено в обоих случаях как вследствие перенесённого выраженного воспаления слизистой оболочки толстой кишки при болезни Крона, так и при повреждении мягких тканей суставов. В условиях отсутствия воспалительного процесса при ремиссии болезни Крона, когда ткань полностью освобождена от воспалительного инфильтрата, морфофункциональное состояние тучно-клеточной популяции проявляется уменьшением общего количества тучных клеток при стенотической форме, увеличением общего количества на фоне нарастания дегранулированных форм в группе пациентов с наличием свищей. Однако имеющееся сниженное количество тучных клеток в группе пациентов со стенотической формой, видимо, ориентировано на функцию по выделению компонентов экстрацеллюлярного матрикса и факторов, оказывающих влияние на рост и размножение клеток фибробластического ряда, что создаёт оптимальные условия для обеспечения структурного гомеостаза в целом и способствует дальнейшему восстановлению функции повреждённого органа. Напротив, в группе больных с наличием свищей при регенерации слизистой оболочки определяемое повышенное количество тучных клеток является негативным фактом, так как в этом случае характер их секрета несёт в себе провоспалительный потенциал с синтезом БАВ, что создаёт условия, несовместимые для адекватной дифференцировки клеток фибробластического ряда и макрофагального пула, что способствует дальнейшей дезинтеграции тканевых компонентов.

При изучении дифферона тучных клеток в дистрагированных тканях получены результаты, указывающие на то, что их выраженное увеличение происходит за счёт накопления зрелых клеток с нахождением распадающихся форм по сравнению с недистрагированными тканями, где наблюдалась редукция тучно-клеточной популяции. Высокая биологическая активность тучных клеток в этом случае направлена на активацию процессов регенерации, что, несомненно, приводило к улучшению функционального состояния ткани и восстановлению функции сустава.

Таким образом, при сравнении параметров регенерации дистрагированных тканей и СО толстой кишки на стадии клинической ремиссии детей с БК различного течения отмечалась одинаковая направленность регенераторного процесса, характеризующаяся тенденцией к росту. При этом необходимо отметить совпадение по всем показателям, включая тучно-клеточную популяцию СО толстой кишки с осложнённой формой заболевания с формированием свищей и дистрагированных тканей. Исходом завершения заболевания при дистракции ткани (с увеличенным содержанием тучных клеток) является фиброз, а при БК осложнённого течения с образованием свищей – воспаление с пролонгацией активности процесса.

Так, на стадии ремиссии при БК у больных с осложнённой формой в виде наличия стеноза в собственной пластинке СО толстой кишки и капсуле недистрагированных тканей наблюдается рассогласование внутридифферонных соотношений, проявляющееся изменением качественного и количественного состава клеток тучноклеточной популяции как элементов системы, продуцирующих компоненты экстрацеллюлярного матрикса. При этом одинаково уменьшается число зрелых и созревающих форм клеток при одновременном повышении числа юных форм. Максимально гранулированные формы зрелых клеток практически не определяются. Обращает на себя внимание тот факт, что все клеточные формы занимают в основном периваскулярное положение или равномерно распределены в матриксе. Формирование численного дефицита ТК может приводить к существенным структурно-функциональным изменениям внеклеточного матрикса соединительной ткани, деятельности мышечной оболочки и эпителиальной ткани слизистой оболочки кишки, оказывая определенное влияние на развитие адаптивного ремоделирования внеклеточного матрикса соединительной ткани.