Лекарственная терапия является в настоящее время основной стратегией лечения эпилепсии. Успешная фармакотерапия позволяет через 2 года прекратить прием лекарственных препаратов (ЛП) у 60 % взрослых и 70 % детей, страдающих эпилепсией. Полное отсутствие приступов у больного позволяет предотвратить различные медицинские и социальные последствия, такие как физические повреждения (травма и т.д.), психические нарушения (депрессия, тревога и т.д.), социальные последствия (отчуждение в обществе, дискриминация и др.) [2]. В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано большое количество противоэпилептических препаратов (ПЭП), которые принято делить на препараты 1–3 поколений в зависимости от времени их создания. К I поколению относят бромиды, барбитураты (фенобарбитал, примидон, бензонал), бензодиазепины (клоназепам, диазепам, нитразепам), гидантоины (фенитоин), ко II – сукцинимиды (этосуксимид), карбамазепин, группу производных вальпроевой кислоты, бензодиазепины (лоразепам, клобазам) и к III («новые и новейшие») – лакосамид, ламотриджин, леветирацетам, топирамат, фелбамат, вигабатрин, габапентин, тиагабин, окскарбазепин, перампанел, прегабалин, руфинамид, зонизамид.

Конкурентоспособность новых ПЭП базируется на принципах высоких стандартов эффективности и безопасности. Принято считать, что частота и тяжесть нежелательных побочных реакций уменьшается от «старых» антиконвульсантов к ПЭП последнего поколения.

Пациенты с эпилепсией имеют право на льготное (бесплатное) получение лекарственных препаратов. В соответствии с российским законодательством, в случае присвоения пациенту группы инвалидности, лекарственное обеспечение проводится за счет средств федерального бюджета, а при отсутствии группы инвалидности – за счет средств регионального бюджета.

Анализ затрат на ПЭП, отпущенных за счет средств федерального бюджета в Красноярском крае за 2011–2014 годы, позволяет оценить такие существенные изменения, как снижение в 3 раза затрат на ПЭП от 15,8 млн рублей в 2011 году до 5,2 млн рублей в 2014 году или снижение средней стоимости упаковки ПЭП от 645,93 руб. в 2011 г. до 225,83 руб. в 2014 г. за счет более широкого применения воспроизведенных препаратов [1]. Но анализ стоимостных показателей не позволяет выявлять качественные характеристики лекарственных назначений, соответствие закупаемых препаратов современным клиническим рекомендациям.

Для этих целей ВОЗ с 1996 года рекомендована методология ATC/DDD в качестве международного стандарта лекарственной статистики (The International Working Group for Drug Statistics Methodology, англ.). АТС–код – это уникальный код каждого лекарственного препарата в соответствии с анатомо-химической-терапевтической классификацией лекарственных средств. DDD (defined daily dose, англ.) – установленная суточная доза лекарственного средства (ЛС) для взрослых, ориентировочно приближенная к средней поддерживающей дозе при использовании ЛС по его основному показанию у взрослых. Потребление ЛС рассчитывается как количество DDD на 1000 человек в сутки, что позволяет приблизительно оценить потребление ЛС. Например, 10 DDD на 1000 человек в сутки означает, что 1 % пациентов в среднем получает данное лечение каждый день [4].

Цель настоящего исследования – сравнение затрат и потребления ПЭП, а также изучение структуры потребления ПЭП в амбулаторной практике в системе льготного лекарственного обеспечения за счет средств федерального бюджета в Красноярском крае за 2014 год.

Материалы и методы

Проведен анализ базы данных Министерства здравоохранения Красноярского края отпущенных лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета пациентам – жителям Красноярского края, страдающим эпилепсией, за 2014 год. Выборка осуществлялась по коду заболевания G40 по Международной классификации болезней (МКБ, 1995), возраст пациентов 18 лет и старше. Для каждого международного непатентованного наименования (МНН) ПЭП проведен расчет количества использованных DDD на 1000 льготополучателей в день. Величина DDD взята из справочника лекарственных средств Формулярного комитета (2010) [7].

Результаты и обсуждение

Результаты анализа показали, что в 2014 году за счет средств федерального бюджета пациенты, страдающие эпилепсией, получали 6 ПЭП 1–3 поколений, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом МЗ РФ от 18.09.2006 № 665 (ред. от 2011 г) «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг».

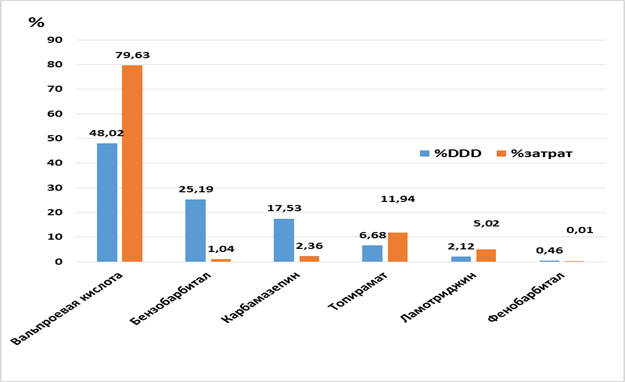

Анализ структуры затрат показал, что наибольшая доля затрат приходится на препараты вальпроевой кислоты 79,63 %, доли затрат на препараты топирамата и ламотриджина составили 11,94 % и 5,02 % соответственно, доля затрат на препараты карбамазепина – 2,36 %. Наименьшая доля затрат на ПЭП приходится на препараты бензобарбитала и фенобарбитала 1,04 % и 0,01 % соответственно.

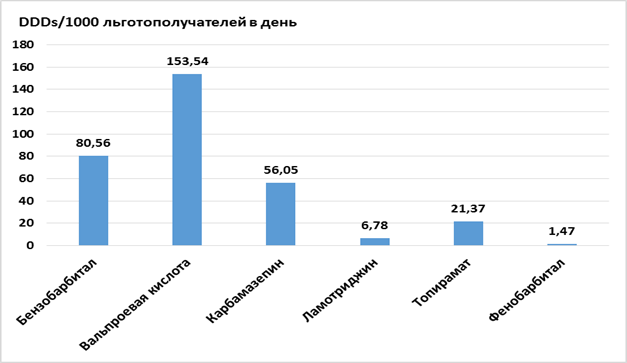

Анализ структуры потребления показал, что наибольший уровень потребления 153,54 DDDs/1000 льготополучателей в день у препаратов вальпроевой кислоты (рис.1). Вальпроаты представлены в виде лекарственных форм для перорального введения: вальпроат натрия в виде сиропа, вальпроевая кислота в виде капсул и таблетированная форма вальпроевой кислоты или вальпроата натрия. Монотерапия вальпроатами эффективна при лечении эпилепсии и эпилептических синдромов у детей и взрослых. Кроме того, вальпроевая кислота и ее производные широко применяются в составе комбинированной противоэпилептической терапии, являются препаратами выбора при всех типах эпилепсии и эпилептических припадках. Уровень потребления вальпроатов является наибольшим и составляет более 40 % от суммарного уровня потребления ПЭП, в том числе с учетом внедрения в Красноярском крае персонализированного подхода к дозированию вальпроатов на основании фармакогенетического профиля пациентов [9, 10].

|

|

|

Рис. 1. Структура потребления противоэпилептичских препаратов за счет средств федерального бюджета в системе льготного лекарственного обеспечения Красноярского края в 2014 г. |

Барбитураты (суммарно фенобарбитал и бензобарбитал) по уровню потребления значительно превышают уровни потребления ПЭП 2 и 3 поколения. Бензобарбитал находится на втором месте после вальпроатов по уровню потребления ПЭП – 80,56 DDDs/1000 льготополучателей в день.

Существенные побочные действия фенобарбитала в отношении психических функций, особенно памяти, необратимого снижения интеллекта, возможности психозов, делают его применение нежелательным, особенно у детей [8]. В настоящее время барбитураты рассматривают в качестве ПЭП резерва. Это обусловлено, прежде всего, их низкой безопасностью и плохой переносимостью, в том числе наиболее высоким потенциалом нейротоксичности в группе ПЭП и влиянием на систему микросомальных ферментов печени (особенно фенобарбитал) [8].

Карбамазепин признан препаратом первой очереди выбора при лечении вторично-генерализованных тонико-клонических и фокальных припадков, при детской эпилепсии с затылочными пароксизмами. Кроме того, препарат эффективно используется у лиц с поведенческими и психическими расстройствами, в том числе у лиц, не страдающих эпилепсией. Уровень потребления карбамазепина составляет 56,05 DDDs/1000 льготополучателей в день. Пациенты получали как препараты карбамазепина короткого действия, так и ретардные формы. Поступая в кровь более медленно, ретардные формы карбамазепина позволяют избежать пиков концентрации, что снижает вероятность развития побочных эффектов. Удерживая без провалов терапевтическую концентрацию до следующего приема, форма ретард приводит к эффективному подавлению эпилептических припадков, в том числе ночных [6], однако терапевтический референсный диапазон для карбамазепинов является узким, что требует динамического наблюдения за пациентов и проведения терапевтического лекарственного мониторинга.

Топирамат является препаратом широкого спектра действия, поэтому может применяться при любых формах фокальной эпилепсии, а также при генерализованных формах. Несмотря на широту действия при любых типах эпилептических припадков, топирамат имеет и свою мишень – атонические приступы падения [5], однако данный препарат обладает негативным профилем воздействия на когнитивные функции и психо-эмоциональный статус пациентов [3]. Уровень потребления топирамата в 2014 году находился на уровне 21,37 DDDs/1000 льготополучателей в день.

Сравнение структуры потребления ПЭП и структуры затрат на них выявил существенные различия в них (рис. 2).

|

|

|

Рис. 2. Сравнение структуры затрат и структуры потребления ПЭП |

Только препараты вальпроевой кислоты характеризуются как наибольшим уровнем потребления, так и наибольшей долей затрат. Сравнение остальных ПЭП выявили полное несовпадение структуры затрат и структуры потребления, что подтверждает необходимость использования методология ATC/DDD в качестве инструмента лекарственной статистики.

Выводы

Установлено, что структура затрат не соответствует структуре потребления ПЭП. Объективную оценку потребления ПЭП позволяет получить методология АТС/DDD.

Анализ уровня потребления ПЭП больными эпилепсией, являющимися федеральными льготополучателями, показал, что в 2014 году 80 % потребления ПЭП составляли три основных препарата: вальпроаты (48,02 %), бензобарбитал (25,19 %) и карбамазепин (17,53 %). Обращает внимание высокий уровень потребления бензобарбитала – препарата с неудовлетворительным профилем безопасности, значительно превышающий уровни потребления ПЭП 2 и 3 поколения. Учитывая высокий уровень потребления барбитуратов, необходимо проведение анализа первичной медицинской документации с целью определения обоснованности фармакотерапии больных эпилепсией, получающих фенобарбитал и бензобарбитал. С целью сокращения потребления ПЭП с неблагоприятным профилем безопасности необходимо проведение обучающих семинаров для врачей неврологов и психиатров, оказывающих медицинскую помощь рассматриваемой категории больных, а также для врачей первичного звена здравоохранения (педиатры, терапевты, врачи общей практики) отдаленных регионов Красноярского края с низкой укомплектованностью специалистами психоневрологического профиля.