Целью нашего исследования является изучение общих закономерностей канцерогенеза в нервной ткани головного мозга человека.

Задачи исследования:

1. Выявить соотношение пролиферативной активности и апоптоза клеточных элементов опухоли.

2.Установить пластичность малигнизирующейся нервной ткани;

Материал и методы. С разрешения Этического комитета Школы биомедицины ДВФУ, в соответствии с Хельсинской декларацией (2000), по клиническим показаниям и с информированного согласия пациентов произведён забор биоптатов первичных и рецидивирующих опухолей мозга, больные былираспределены по возрасту, полу, локализации опухоли, числу взятых образцов (табл. 1).

Таблица 1

Распределение материала по возрасту, полу, локализации опухоли

|

№

|

пол |

Возраст |

Биопсия, дата Первичная-вторичная |

Вид операции |

Маркировка материала, число образцов |

Клинический диагноз |

|

1 |

4 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

1 |

ж |

4 года |

4.03.2015 первичная |

Удаление опухоли зчя |

2 к. |

Объёмное образование зчя |

|

2 |

ж |

7 лет |

4.03.2015 первичная |

Узелки в желудочковой зоне |

Несколько кусочков опухоли (4) |

Объёмное образование желудочков мозга с 2-х сторон |

|

3 |

ж |

51 год |

3.03.2015 первичная |

Удаление объёмного образования лобной доли справа |

Несколько кусочков опухоли (3) |

Прорыв объёмного образования ГМ лобной доли справа |

|

4 |

ж |

54 года |

26.02.2015 первичная |

Удаление объёмного образования ГМ |

Несколько кусочков опухоли (6) |

Объёмное образование ГМ с прорывом в зчя, пчя, счя |

|

5 |

ж |

67 лет |

2.03.2015 первичная |

Удаление объёмного образования ГМ |

Несколько кусочков опухоли (4) |

Объёмное образование левого полушария ГМ |

|

6 |

ж |

45 лет |

20.02.2015 |

Удаление объёмного образования правой лобной доли ГМ |

Несколько кусочков опухоли (5) |

объёмного образования правой лобной доли ГМ |

|

7 |

м |

31 год |

19.02.2015 Вторичная Первичная была в 2014 г. |

Микрохирургическое удаление опухоли |

Фрагменты опухолевой ткани (3) |

Рецидив объёмного образования правой теменной и височной долей |

|

8 |

м |

65 лет |

13.02.2015 |

Удаление опухоли Г.М. |

Ткань опухоли Г.М.(1) |

Объёмное образование левой височной доли головного мозга |

|

9 |

ж |

|

08.02.2015 |

Микрохирургическое удаление новообразований первичных и вторичных и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и СМ нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика. Удаление опухоли с примененеием систем, стабилизирующих позвоночник. |

Ткань опухоли и дермоидов (2) |

Интрадуральноеэкстрамедулярное образование на уровне С2 позвонка. Злокачественные первичные и вторичные и доброкачественные новообразования Позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика |

|

10. |

ж |

51 год |

08.02.2015 |

Удаление кости из-под опухоли. Опухоль Г.М. |

Опухоль (2) |

Объёмное образование левой теменно-затылочной области. Латеральная дислокация (Д32.0) |

|

11 |

ж |

13 лет |

25.02.2015 |

Ткань опухоли. Исходный рост из продолговатого мозга |

Объёмное образование зчя, мелкие кусочки опухоли ГМ (8) |

Медуллобластома. Зчя |

|

12 |

ж |

44 |

11.02.2015 |

КПТУ удаление объёмного образования III желудочка |

1 кусочек 1мм3 |

Объёмное образование III желудочка |

|

13 |

м |

64 |

11.02.2015 |

Фрагмент экстрадурального образования шейного отдела позвоночника |

Опухоль (2) |

Опухоль позвоночного столба (плазмоцитома?) MTS |

|

14 |

м |

3 лет |

13.03.2015 |

Удаление опухоли червя мозжечка |

3 кусочка 4х4 мм |

Объёмное образование червя мозжечка |

|

15 |

м |

67 лет |

19.03.2015 |

Удаление объёмного образования |

6 биоптатов опухоли |

МРТ:Субкортикально и субвентрикулярноглиоз 03х03 см до 07х0ю5 см плотной консистенции, с трудом уходящий в аспиратор. Обширное образование головного мозга |

|

16 |

ж |

64 года |

|

Дз

|

1 биоптат |

Структуры плеоморфной аденомы с малигнизацией по типу миоэпителиального рака |

|

17 |

м |

67 лет |

20.03.2015 Вторичное удаление опухоли

|

Продолжительный рост менингосаркомы в правой лобной доле |

4 биоптата |

Изменённая ТМО, |

|

18 |

ж |

68 лет |

1.04.2015 |

Удаление объёмного образования ГМ |

3 биоптата опухоли |

Менингиома основания и свода черепа; множественное объёмное образование головного мозга |

|

19 |

м |

57 лет |

2.04.2015 |

Удаление объёмного образования височной области ГМ |

2 биоптата |

Обильное кровоснабжение опухоли, имеет чёткие границы |

|

20 |

ж |

36 лет |

05.04.2015 вторичная |

Удаление объёмного образования затылочной области ГМ |

2 биоптата |

Объёмное образование молочной железы справа (с-г, м+s) |

|

21 |

ж |

37 лет |

6.04.2015 Двойное образование лобной доли слева. |

Удаление опухоли лобной доли слева |

2 биоптата |

в/ч опухоль лобной доли слева. Кровоснабжение плохое. |

|

22 |

м |

40 лет |

Опухоль ГМ |

Опухоль ГМ |

2 биоптата |

Опухоль ГМ |

|

23 |

ж |

5 лет |

Опухоль ГМ |

Опухоль ГМ |

2 биоптата |

Опухоль ГМ |

|

24 |

ж |

37 лет |

Опухоль ГМ |

Опухоль ГМ |

2 биоптата |

Опухоль ГМ |

|

25 |

ж |

36 лет |

Опухоль ГМ |

Опухоль ГМ |

2 биоптата |

Опухоль ГМ |

Иммуногистохимическими методами для унификации оценки гистопатологических процессов, наблюдаемых при онкогенезе в ЦНС, исследовали активность гена Ki67, р53 и р63 по классическим протоколам для световой микроскопии, для выявления соотношения уровня пролиферации и апоптоза структурных элементов в малигнизирующейся нервной ткани. Анализ результатов проведён с помощью микроскопа OlympusBX51, иллюстрации получены с помощью цифровой камеры DP 25, статистическая обработка исследуемого материала произведена с помощью фирменных компьютерных программ фирмы Olympus (Япония).

Результаты и их

обсуждение. Установлено, что в исследуемой

группе было 17

женщин и 8 мужчин, что составило, соответственно, 68% и 32%. Патоморфологическая

картина большинства новообразований соответствовала глиомам,

что соответствует мировой статистике опухолей головного мозга. У детей глиомы

локализовались в мозжечке и IV

желудочке, у взрослых в лобныхи теменных долях. В субвентрикулярном слое III

желудочка выявлены мелкие узелки, соответствующие микроастроцитомам, и большие

узелки типа фибриллярныхастроцитом. Образовавшиеся в результате пролиферации

клетки мигрировали на периферию узелка, как и в культуре ткани, что

свидетельствует об их принадлежности к спонгиобластам, вступающимв центре

узелка в дифференциацию из спонгиобластов в астроциты. На современном этапе

вопрос о возможности дифференцировки прекурсорных предшественников для

нейроглии является спорным, так как многие авторы предполагают, что выявляемые

астроцитыявляются остаточными элементамималигнизирующейся нервной ткани

головного мозга [6]. Мы считаем множественность выявляемых опухолей

подтверждающим фактом малигнизации, как генерализованного процесса. Как и

другими авторами, нами отмечен клеточный полиморфизм, но, в отличие от других

данных, в нашем исследовании идентифицированы 2-х ядерные клетки,

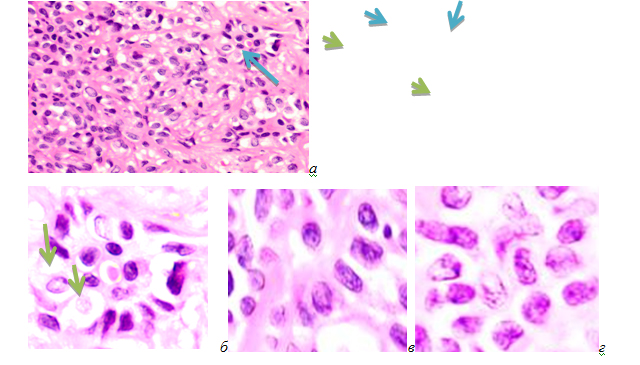

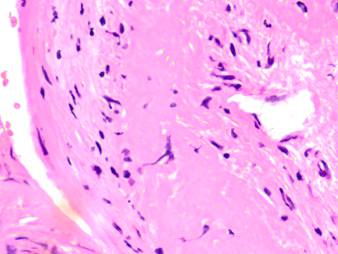

отсутствуют многоядерные (рис. 1). г

г

Рис. 1. Объёмное образование III желудочка.Клеточный полиморфизм. Апоптоз клеток

а) Множественные центры канцерогенеза (указаны голубыми стрелками). Большое количество хромофобныхспонгиобластов (указаны зелёными стрелками);б, в, г) Клеточный полиморфизм. Хромофобные клетки типа спонгиобласта(указанызелёными стрелками). Микрофото. Ув. а)х100; б,в, г) х400. Окраска гематоксилин-эозином.

В 2-х случаях наблюдались множественные глиомы, которые, согласно данным И.Т. Никулеску(1968),могут являтьсярезультатом диссеменации с помощью цереброспинальной жидкости или имеют многоочаговое происхождения[1]. Мы считаем, что множественность выявляемых опухолей является подтверждающим фактом процесса малигнизации, как генерализованного процесса, а не локального.

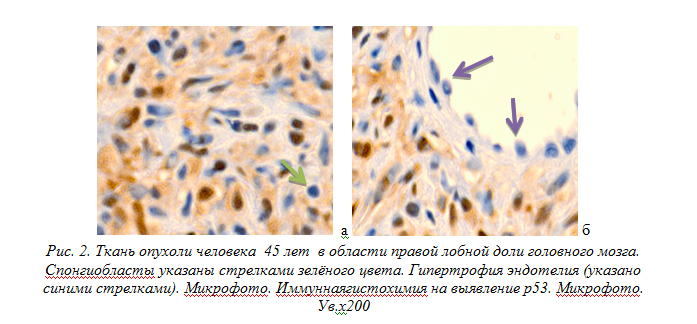

Принято считать, что отсутствие активности P53 – проапоптического фактора, приводит к малигнизации любой ткани. По нашим данным, как и в других тканях, апоптозв мозге предшествует канцерогенезу. В исследуемых образцах клетки проявляют высокую активность гена р53 (рис. 2). Мы связываем этот факт с началом канцерогенеза[2].

Подобная апоптическая активностьможет быть рассмотрена, как неблагоприятный прогностический признак, соответствующий периоду перед началом миграции клеток малигнизации.Дополнительным подтверждением малигнизации служат идентифицирующиеся в изменённой ткани хромофобные клетки, соответствующие по морфологическим признакам спонгиобластам, специализирующимся как в нейроны, так и нейроглиоциты в раннем пренатальном онтогенезе человека.

После гибели клеток нервной ткани, заселившиеся в зоны повреждения мигранты обладают высоким регенераторным потенциалом и имеют индуцибельные репрессивные гены, что особенно важно для р53, обеспечивающего запрограммированную гибель клетки в случае её повреждения, сопровождающегося нарушениями в геноме.

Также нами отмечено изменение сосудов, выявлена гипертрофияэндотелия, изменения ядерно-цитоплазматических отношений в сторону увеличения, но, тем не менее без проявления апоптической активности. По нашему мнению, это связано с их пролифераций и васкуляризациеймалигнизирующейся ткани, что отмечено и в работах других авторов, наблюдавших неоваскулогенез после травматического повреждения мозга и при канцерогенезе [4,6].

По данным многих авторов [4, 9], изменение активности гена p63 также связано с туморогенезом и роль его заключается в способности поддерживать нормальный гомеостаз ткани. Многие авторы отмечают, что при малигнизации тканипотеря функции p63 наблюдается редко в сравнении с потерей функции p53. Экспериментально также было доказано, что у TAp63-нулевых мышей утраченная активность р53ассоциируется со злокачественным фенотипом. Гетерозиготные мыши с утратой активности p63 и p53 имеют большую склонность к канцерогенезу, в отличие от мышей с гетерозиготностью только по гену р53[3].Апоптозу подвергаются специализированные эффекторные клетки коры головного мозга, с их разрушением, дефект ткани заполняется стволовыми прекурсорными клетками, не способными в отсутствие необходимого для их дифференцировки микроокружения дифференцироваться в более зрелые клетки.

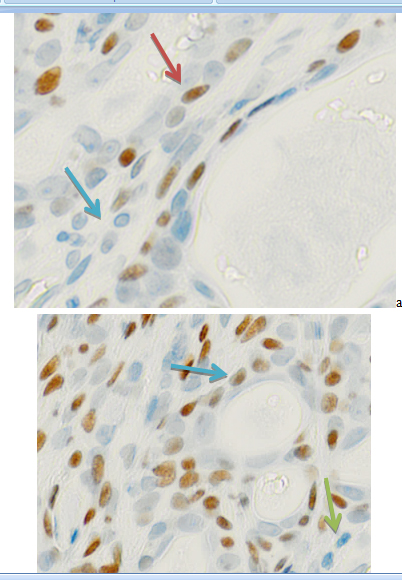

По нашим данным, в ткани опухоли только часть крупных клеток проявляет высокую активность р63, в полях зрения идентифицируются мелкие клетки, не реагирующие на маркёры (рис. 3 а, б).

Рис. 3. Ткань опухоли человека 51 года.Объёмное образование лобной доли справа.

Окрашенные (указаны синими стрелками)и неокрашенные клетки (указаны зелёными стрелками) соответствуют камбиальным и вступившим в дифференцировку клеткам. Микрофото. Иммуннаягистохимия на выявление р63. Микрофото. Ув.х600

Клетки, не проявляющие активность гена р63, являются стволовыми прекурсорными клетками, в отличие от окрашенных клеток, косвенно свидетельствующих о включении гомеостатических механизмов, препятствующих малигнизации клеток и вступлении мигрантов в начальную дифференцировку.

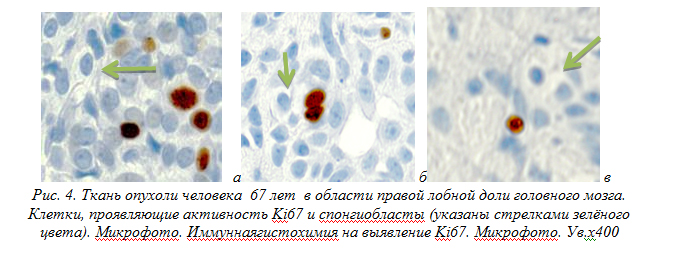

Пролиферативная активность клеток опухоли, выявляемая с помощью маркёров на белок гена Ki67, является высокой, но определяется в единичных клетках. Это может быть связано с тем, что ткань опухоли может быть представлена пулом камбиальных клеток, вступивших в дифференцировку и утративших пролиферативную активность. Граница опухоли и здоровой ткани чётко идентифицируется, так как в неизменённой ткани количество пролиферирующих клеток незначительно, в перитуморальном инфильтрате клетки, хотя и проявляют высокую активность гена Ki67, их количество незначительно. Спонгиобласты, в связи с тем, что не проявляют пролиферативной активности, являются отражением начальной дифференцировки для попытки полноценной репаративной регенерации нервной ткани, приближённой к физиологическойв раннем онтогенезе человека (рис. 4).

Как и в других исследованиях [9], нами отмечено изменение сосудов в малигнизирующейся ткани головного мозга (рис. 2а; 3а,б; 5). Стенка сосудов утолщена, эндотелий гипертрофирован, базальная мембрана частично разрушена, частично утолщена. В стенке артерий идентифицируются клетки причудливых форм, отростчатые, наблюдаются очаги некрозов.

Рис. 5. Кровеносный сосуд в зоне малигнизации головного мозга. Микрофото. Окраска гематоксилин-эозином. Ув.х200

Sun H, Guo D, Su Y, Yu D,et al. (2014) связывают деформацию и рост сосудов с влиянием перицитов [14].Помнению ChenS.N. (2014)[4]и по нашим данным, гиперплазия сосудистой стенки за счёт перицитов является одним из значимых признаков уровня злокачественности глиомы, а локально распространяющиеся перициты служат главной составляющей развивающейся нейроглиомы. Мы также считаемперспективным использование патологических характеристик перицитов в качестве индексов злокачественности глиом.

Несмотря на имеющиеся многочисленные концепции канцерогенеза, вопрос, как этиологии, так и патогенеза рака не решён окончательно [9]. Лечение, не базирующееся на патогенетических механизмах, без знания этиологических принципов, остаётся фактически только симптоматическим. На сегодняшний день вопросы происхождения раковых клеток активно дискутируются, решается вопрос участия камбия ткани в формировании опухолей. При этом принята точка зрения, что камбий ткани теряет свойство апопотозировать и приобретает злокачественный характер в результате мутаций в геноме [5, 7, 10, 16].Вторая концепция предполагает существование изначально раковых клеток, которые в результате ряда причин заселяют ткань и замещают нормальные клетки, бесконтрольно делясь[12, 15]. Работы, в которых получены данные о том, что стволовые клетки имеют свойство мигрировать в патологический очаг [8], явились основой для создания клеточных технологий лечения рака на основе стволовых клеток. По нашему мнению, миграция связана со способностью прекурсорных клеток замещать нормальные клетки, подвергшиеся апоптозу. Для канцерогенеза в мозге, на основе предположения отсутствия апоптоза и пролиферативной активности клеток опухоли, была принята концепция формирования опухоли в результате анаплазии нервной ткани, её деградации с появлением злокачественных свойств и бесконтрольной нерегулируемой пролиферации. В настоящее время предприняты попытки использовать детерминированные нейральные стволовые клетки для лечения наиболее злокачественной опухоли мозга – нейробластомы. По нашим данным, канцерогенез в ткани головного мозга имеет те же закономерности и последовательность патогенетических изменений, что и в других системах органов. Дегенерация, апоптоз нейронов приводят к заселению дегенерирующей ткани мозга стволовыми клетками, не способными в условиях изменившегося окружения и необходимых факторов роста дифференцироваться. Происходит лишь их частичная дифференцировка на границе опухоли в окружении сохранившейся морфологически нервной ткани. Поэтому опухоль, в зависимости от стадии канцерогенеза, может содержать спонгиобласты, соответствующие эмбриональным этапам развития, когда они обладают свойствами миграции и реакции на вектор направления роста. По нашим данным, они имеют те же свойства, что и эмбриональные спонгиобласты, отмечена их хромофобность, отсутствие реакции на маркёры апоптоза, что может быть объяснено приобретением ими компетентности без дальнейшей полной специализации.

Как и другие ткани, нервная ткань не подвергается внезапному перерождению в раковую, в анамнезе пациентов отмечены воздействия экзо и эндогенных факторов, повлиявших на биохимическую и внутриклеточную стабильность клеток с последующим переходом обменных процессов на новый уровень. Закономерно при пролиферативных и дистрофических повреждениях прослеживается утрата способности к регрессии и репаративной регенерации с закрытием дефекта даже после прекращения действия повреждающего фактора, что ведёт к предбластоматозному состоянию.

Мнение о том, что бластоматозные процессы появляются на фоне церебро-менингеальных воспалительных процессов, как и в других тканях, мы связываем с процессом лимфоцитарной инфильтрации патологически изменяющейся ткани. Зильбер ассоциировал эти процессы с воспалением вирусной этиологии, ведущим к геномным трансформациям дегенерирующих клеток, превращающихся в злокачественные, но молекулярно-генетические методы опровергли его концепцию [11].

По нашему мнению, канцерогенез является следствием действия повреждающих факторов, ведущих к нарушению контактных клеточных взаимодействий внутри ткани, нарушению реституции и репаративной регенерации в целом, с последующей инфильтрацией стволовыми клетками крови, не способными в создавшихся условиях и отсутствии факторов роста и дифференцировки дифференцироваться и специализироваться в соответствии с физиологическим запросом ткани. Ингибирование программы клеточной смерти ведёт только к пролиферативной активности для закрытия дефекта ткани без выполнения функции. В связи с отсутствием реституции в условиях различных микроокружений клеток, они способны достигать различного уровня дифференцировки, не соответствующей физиологическим запросам ткани и органа в целом. Это определяет полиморфность морфологической картины нейробластом.

Отсутствие реакции раковых клеток на лучевую и химиотерапию подтверждает стволовую природу канцерогенных клеток, что косвенно свидетельствует о родственности СКК и опухолевых элементов. Таким образом, лучевая и химиотерапия влияют только на эффекторные клетки, истощая регенераторный потенциал собственного тканевого камбия, что патогенетическинеобосновано для лечения рака.

Как и в опухолях других тканей, в ткани мозга отсутствуют антигенпрезентирующие клетки, что свидетельствует об общности механизмов канцерогенеза в различных системах органов человека.

Отсутствие активности гена Р53 и высокая пролиферативная активность в раковых клетках ткани опухоли связаны только с тем, что все они являются стволовыми клетками, которые не могут реагировать на проапоптические сигналы и вступать в дифференцировку вследствие не соответствующего их запросам микроокружения. Пластичность нервной ткани снижена или отсутствует полностью, так как пролиферативные процессы не соответствуют физиологическому запросу нервной ткани головного мозга, в результате апоптоза исчезают как нейроны, так и нейроглия в малигнизирующейся ткани. Наличие активности р53 и р63 свидетельствуют о том, что при малигнизации присутствуют попытки сохранитьспособный к дифференцировке пул клеток и гомеостаз нервной ткани.

Заключение.Таким образом, по нашим данным, высокая пролиферативная активность в ткани опухоли, в сочетании с низкой активностью регенераторного потенциала клеток в прилежащей к опухоли ткани на фоне реакции на маркеры р53 и р63 являются неблагоприятным прогностическим признаком в малигнизирующейся ткани.

Мы связываем высокую активность р63 с попыткой прекурсорных клеток вступить в дифференцировку в соответствии с физиологическим запросом ткани в отсутствие дифференцировочных факторов.

Несмотря на мнение большого числа авторов, что существует тесная взаимосвязь между нарушением в геноме р53 и возникновением рака при утрате апоптоза камбиальными клетками, по нашим данным, в нервной ткани, как и при канцерогенезе в слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта, а также в коже человека, апоптоз предшествует канцерогенезу. В ткани опухоли исчезают зрелые клетки и камбиальные, малигнизирующаяся ткань представлена большим количеством пролиферирующих полиморфных клеток. Активность р63 подтверждает попытку сохранения гомеостаза нервной тканью головного мозга человека и начальную дифференцировку стволовых прекурсорных клеток.Hами отмечено, что, физиологическое значение p63 реализуетсячерез опухолевуюсупрессию, избыточная экспрессия этого генанаблюдается в ткани опухоли мозга и проявляется в дифференцирующихся клетках. Генная амплификация локуса 3q27 (где присутствуетген p63) может вызвать накопление p63 в раковой опухоли. DNp63 играет важную роль в поддержании стволовых клеток и их способности вступать в дифференцировку, что отмечено в наших исследованиях. Кроме того, DNp63 ингибирует старение и апоптоз нейронов. Известно, что ингибирующие функции р63 также связаны с ростом опухоли на ранних стадияхпри кожном плоскоклеточном раке. По данным KadamS.D.и др., (2015), в 80% плоскоклеточного рака головы и шеи происходит усиление гена p63 [10], что соответствует нашим данным в отношении малигнизации структур головного мозга.

В последнее время получены данные о развитии опухолей нейрального происхождения в других органах [5],нейральная природа которых доказана иммуногистохимическими методами. По нашему мнению, эти данные лишь подтверждают генерализованность процесса нарушения развития и специализации клетокразличных диффероновв любом направлении. Поскольку в основе опухоли присутствуют лимфоцитарные предшественники, легко объясняется факт не метастазирования, а заселения ткани мозга опухолевыми клетками, как с помощью ЦМЖ, так и пространств Вирхова-Робина. Подтверждает это и тот факт, что системный канцерогенез аналогичен нейрофиброматозу и развивается с одновременным ростом множественных опухолей.Микроокружение производит сигналы, определяющие поведение стволовых клеток. Например, нейральные стволовые клетки присутствуют в разных отделах мозга, обладают полипотентностью, но реализуют эту возможность только клетки, локализованные в определенных участках [5]. В то же время фактор роста фибробластов (FGF-2) может активировать латентные нейральные стволовые клетки из разных участков взрослого мозга. В связи с этим направление дифференциации потомков стволовых клеток может определяться сигналами, которые создаются в каждой конкретной нише.

Работа выполнена при поддержке научного фонда ДВФУ, в рамках государственного задания 2014/36 от 03.02.2014 г. и Международного гранта ДВФУ (соглашение № 13-09-0602-м от 6 ноября 2013 г.)

Рецензенты:

Храмова И.А., д.м.н., профессор, врач акушер-гинеколог, Приморский Краевой Диагностический Центр, г. Владивосток;

Шульгина Л.В., д.б.н., профессор, заведующая лабораторией микробиологии ФГУП "ТИНРО-Центр", г. Владивосток.