Ведущей причиной развития недоношенности является нарушение маточно-плацентарного кровообращения и морфофункциональные изменения в плаценте, что приводит к формированию синдромокомплекса фетоплацентарной недостаточности (ФПН), являющейся основным реализующим патогенетическим механизмом развития большинства патологических состояний плода и новорожденного в перинатальном периоде [8].

Исследованиями В.В. Флоренсова и А.П. Милованова доказано, что важную роль в формировании ФПН играет незрелость ворсинчатого дерева плаценты, которая проявляется изменениями всех ее структурных единиц и постепенно ведет к нарушению роста, развития плода и преждевременному прекращению беременности [1, 10].

Однако исследований, посвященных изучению плацентарного дерева на микроскопическом уровне, не так много; кроме того, многие морфологические и ультрамикроскопические аспекты до сих пор остаются неясными.

На основании вышеизложенного целью работы послужило выявление клинико-морфологических особенностей фетоплацентарного комплекса у недоношенных новорожденных с низкой и очень низкой массой тела при рождении.

Характеристика детей и методы исследования

Материалом данной работы являлись результаты комплексного обследования 82 новорожденных: 38 недоношенных детей с низкой (НМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ) при рождении (основная группа) 29–35 недель гестации и 44 детей доношенных новорожденных (контрольная группа): мальчиков – 36 (43,9%), а девочек – 46 (56,1%). Соотношение мальчиков и девочек во всех группах также было одинаковым и достоверно не отличалось. Средняя масса тела группы недоношенных детей 1589,46±90,6 г; средняя длина тела 39,50±2,29 см. Средняя масса тела детей из группы контроля составила 3230,78±100,39 г; средняя длина тела 50,38±2,04 см. Морфологическая и функциональная зрелость детей соответствовала их гестационному возрасту. О состоянии новорожденных детей судили по данным общего клинического и неврологического обследования.

Для уточнения характера антенатального периода сопоставлены анамнестические, клинические, макро-, микро- и ультрамикроскопические изменения в плаценте. Проведен анализ биопсийных карт матерей обследованных новорожденных с различным гестационным возрастом с целью изучения макроскопической и гистологической структуры плаценты. Фиксация, осмирование и заключение в эпоксидную смолу образцов плаценты для изучения особенностей ее ультраструктурной организации проводились по общепринятой методике. Полутонкие и ультратонкие срезы изучались с помощью электронного микроскопа LVEM 5.

Статистическая обработка материала проводилась с использованием прикладных программ Microsoft Exсel и «Biostat 2009».

Результаты

Дебютом исследования послужила оценка факторов, определяющих здоровье. Обращают на себя внимание высокая частота и клиническое разнообразие неблагоприятных факторов биологического анамнеза.

Матери недоношенных новорожденных имели отягощенный акушерско-гинекологический и соматический анамнез. Две трети женщин в анамнезе имели медицинские аборты (78,9% и 22,7% соответственно, р<0,05), у каждой четвертой отмечен выкидыш (26,3% и 4,5% соответственно, р<0,05) и у 13% — преждевременные роды. В структуре фоновой соматической патологии у матерей недоношенных новорожденных ведущее место принадлежало сердечно-сосудистым заболеваниям (73,7%), а также патологии бронхо-легочной системы (52,6%), представленной хроническим бронхитом, пневмонией, частыми ОРВИ и поражением ЛОР-органов. Следует отметить, что у матерей недоношенных детей довольно часто (42,1% случаев) отмечено сочетание 2 и более заболеваний. Высокая частота и специфическая структура соматической патологии у женщин, родивших недоношенных детей, свидетельствовали о напряжении компенсаторных механизмов еще до наступления беременности [3, 6, 7].

Среди неблагоприятных факторов течения настоящей беременности у матерей, родивших недоношенных детей, следует отметить отсутствие системности и полноты медицинского наблюдения у 10% женщин, а также высокую частоту гестозов и анемий.

К одной из ведущих особенностей течения интранатального периода у матерей обследованных новорожденных следует отнести достаточно низкую частоту (21,1% и 95,5%; р<0,05) физиологического течения родов. В структуре осложнений преобладали такие интранатальные маркеры ДСТ, как преждевременный разрыв плодных оболочек (26,3% и 4,6%; р<0,01), слабость родовой деятельности (68,4% и 9,1%; р<0,01), тазовое предлежание, длительный безводный промежуток и кесарево сечение, что неоднократно отмечено в работах В.В. Флоренсова (2004), А.В. Клеменова (2005) и О.В. Козиновой (2008).

Среди патологических состояний у новорожденных основной группы преобладали перинатальные поражения ЦНС (100,0% и 27,3%; р<0,001), симптомы которого доминировали в клинической картине неонатального периода, а также инфекционные заболевания (42,1% и 11,4%; р<0,05), в том числе внутриутробная инфекция.

Проведен анализ макро- и микроструктурных особенностей плаценты у обследованных новорожденных. Морфофункциональные изменения в плаценте имелись у всех детей основной группы и у половины детей контрольной группы (100,0% и 47,7% соответственно; р<0,05).

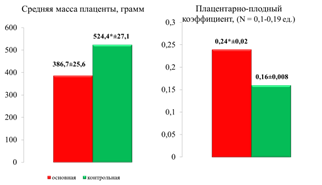

Рис. 1. Макроструктурные особенности плацент у обследованных детей

У недоношенных новорожденных в отличие от доношенных отмечена более низкая масса плаценты (386,7±25,6 г и 524,4±27,1 г; р<0,05), что показано на рисунке 1. Для характеристики соответствия ее развития и развития плода использован плацентарно-плодный коэффициент, который у детей основной группы исследования составил 0,24±0,02, а у новорожденных из группы контроля — 0,16±0,008. Выявленные изменения А.П. Миловановым (1999) и Б.И. Глуховец (2002) расцениваются как макроскопический признак хронической плацентарной недостаточности и могут свидетельствовать о стромальной несостоятельности.

В зависимости от степени недоношенности в плаценте преобладали различные гистологические изменения, характеристика которых представлена в таблице 1.

Таблица 1

Патогистологические особенности плацент у недоношенных детей, n и %

|

Патогистологические изменения |

Основная группа, n и % n=38 |

Контрольная группа, n и % n=44 |

р |

|

|

дети с ОНМТ, n=18 |

дети с НМТ, n=20 |

|||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

|

Воспалительные изменения |

15 (83,3) |

9 (45,0) |

12 (27,3) |

р1-2<0,05 р1-3<0,05 |

|

Инволютивно-дистрофические изменения |

6 (33,3) |

4 (20,0) |

0 |

р1-3<0,01 р2-3<0,05 |

|

Циркуляторные изменения |

1 (5,6) |

4 (20,0) |

6 (13,6) |

|

|

Нарушение созревания ворсинчатого дерева |

10 (55,6) |

15 (75,0) |

6 (13,6) |

р1-3<0,05 р2-3<0,01 |

|

Патологическая незрелость плаценты |

4 (22,2) |

0 |

0 |

р1-2<0,05 р1-3<0,01 |

Анализ данных таблицы 1 показал, что для большинства недоношенных детей были характерны такие гистологические изменения, как инволютивно-дистрофические, нарушение созревания ворсинчатого дерева и признаки воспаления. Детальный внутригрупповой анализ показал, что у недоношенных детей с ОНМТ достоверно чаще встречались воспалительные изменения и патологическая незрелость плаценты по сравнению с детьми с НМТ, тогда как такая гистологическая находка, как нарушение созревания ворсинчатого дерева плаценты, с достоверно большей частотой встречалась у детей с НМТ. Работами А.П. Милованова (1999) и В.В. Флоренсова (2004) доказано, что нарушение дифференцировки ворсинчатого дерева плаценты приводит к выраженным и стойким трофическим изменениям в самой плаценте и ее функциональной активности.

Следовательно, морфологическое исследование плаценты недоношенных детей на тканевом уровне позволило выявить нарушения плацентарного ангиогенеза и признаки незрелости ворсинчатого дерева, характерные для хронической плацентарной недостаточности, что позволяет предположить снижение активности обменных процессов и наличие энергетического дефицита тканей плаценты.

Выявленные макроструктурные и патогистологические изменения нашли свое подтверждение при исследовании ультрамикростуктуры биоптатов плацент, что позволяет определить ряд особенностей организации внутриклеточных структур.

Существенные изменения у большинства (87%) недоношенных детей затрагивали ядерный аппарат клетки. Ядра синцитиотрофобласта терминальных ворсин имели неправильно-овальную форму, что свидетельствует о несостоятельности наружной мембраны кариолеммы, которая несет на себе рибосомы, где и осуществляется непосредственно синтез белка. В ядрах наблюдались признаки некроза, заключающиеся в сильном уплотнении и уменьшении их объема, что, по мнению Ю.И. Афанасьева (2012), является необратимым структурно-функциональным изменением и может привести к незапрограммированной гибели всей клетки.

Пикнотичные ядра содержали сильно конденсированный хроматин с преимущественным расположением его маргинально около кариолеммы в виде отдельных глыбок. В работах А.А. Миронова (1994) доказано, что скопление неактивного хроматина может свидетельствовать о снижении синтетической активности клетки.

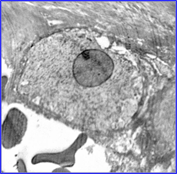

Рис. 2. Электронная микрофотография полутонкого среза плодовой части плаценты недоношенных детей (×8500)

При изучении цитоплазмы у большинства (более 85%) недоношенных детей с малой массой выявлена повышенная вакуолизация (рис. 2), что наряду с вышеперечисленными изменениями, по мнению А.И. Струкова (2010), может быть признаком нарушения белково-водно-электролитного обмена клетки и предвестником грубой клеточной дистрофии с резким снижением функциональной активности клетки.

Таким образом, проведенное исследование показало высокую информативность клинико-морфологической оценки плацент в системе «мать — плацента — плод — новорожденный», что доказывает существенный вклад процессов незрелости с развитием белково-энергетического дефицита в формирование хронической плацентарной недостаточности, являющейся основным патогенетическим механизмом недоношенности.

В качестве антенатальной (первичной) профилактики рождения детей с малой массой тела предлагается педиатрам, акушерам-гинекологам и неонатологам I этапа: учитывать высокую частоту соматических заболеваний отягощенность акушерского анамнеза со стороны матери как показание к исследованию маточно-плацентарно-плодового кровотока для адекватной оценки степени плацентарной недостаточности и компенсаторно-приспособительных возможностей.

С целью ранней диагностики отклонений в развитии и определения тактики выхаживания недоношенных новорожденных необходимо проводить оценку макро- и микростуктуры биоптатов плацент у всех женщин, родивших недоношенных детей с низкой и очень низкой массой тела, с определением плацентарно-плодового коэффициента, воспалительных и дистрофических изменений, а также патогистологических признаков нарушения созревания ворсинчатого дерева и незрелости плаценты.

Рецензенты:

Виноградов А.Ф., д.м.н., профессор, профессор кафедры педиатрии лечебного и стоматологического факультетов, ГБОУ ВПО «Тверской ГМУ» Минздрава России, г. Тверь;

Антонова Л.К., д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии и неонатологии ФПДО, ГБОУ ВПО «Тверской ГМУ» Минздрава России, г. Тверь.