Деформирование грунта при оттаивании изучено лишь для условий нагружения, близких к компрессионным. Единственной зависимостью, связывающей деформации оттаивания (относительную осадку S) с напряженным состоянием (внешним давлением Р), является известная формула Цытовича – Лапкина:

![]()

где А и ![]() – коэффициенты оттаивания и сжимаемости.

– коэффициенты оттаивания и сжимаемости.

Однако во многих практически важных случаях компрессионной зависимости недостаточно для анализа напряженно-деформированного состояния оттаивающего основания автомобильной дороги. Так, если размеры в плане чаши протаивания заметно превосходят размеры загружаемого участка, то пренебрежение пространственными эффектами (рассеивание напряжений с глубиной, горизонтальные перемещения грунта по склону) недопустимо. На практике в этом случае зависимость “подправляют” коэффициентами, полученными из решения упругой задачи, что применительно к оттаивающему грунту не вполне корректно [1].

В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований деформирования оттаивающего грунта при различных способах нагружения (в компрессионном приборе и стабилометре).

Испытывались серии из 3 – 5 идентичных образцов, промороженных под одной и той же (в пределах одной серии) нагрузкой ![]() и оттаенных затем в компрессионных опытах – под различными нагрузками, включая

и оттаенных затем в компрессионных опытах – под различными нагрузками, включая ![]() , в стабилометре – при различных сочетаниях вертикального

, в стабилометре – при различных сочетаниях вертикального ![]() и бокового

и бокового ![]() давлений [2].

давлений [2].

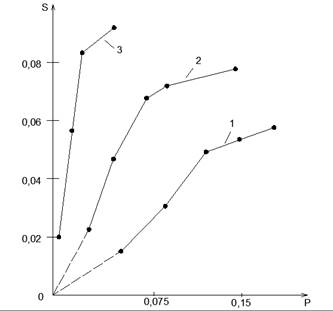

Эксперименты показали, что давление ![]() является важным параметром, определяющим “память” оттаивающего грунта. Для грунтов массивной и сетчатой криотекстур зависимость относительной осадки оттаивания от давления при оттаивании

является важным параметром, определяющим “память” оттаивающего грунта. Для грунтов массивной и сетчатой криотекстур зависимость относительной осадки оттаивания от давления при оттаивании ![]() в диапазоне

в диапазоне ![]() близка к прямо пропорциональной (коэффициент корреляции 0,93). При

близка к прямо пропорциональной (коэффициент корреляции 0,93). При ![]() прямая пропорциональность S и

прямая пропорциональность S и ![]() нарушается, график в этом диапазоне имеет меньший угол наклона, (Рис. 1, кривые 1, 2) [3]. Для грунтов слоистой криотекстуры аппроксимация опытных данных приводит к аналогичному графику, но не проходящему через начало координат (рис. 1, кривая 3).

нарушается, график в этом диапазоне имеет меньший угол наклона, (Рис. 1, кривые 1, 2) [3]. Для грунтов слоистой криотекстуры аппроксимация опытных данных приводит к аналогичному графику, но не проходящему через начало координат (рис. 1, кривая 3).

Рис. 1. Зависимость осадки оттаивания от давления:

1 – суглинок массивной криотекстуры ![]() ; 2 – суглинок сетчатой криотекстуры

; 2 – суглинок сетчатой криотекстуры ![]() ; 3 – суглинок слоистой криотекстуры

; 3 – суглинок слоистой криотекстуры ![]()

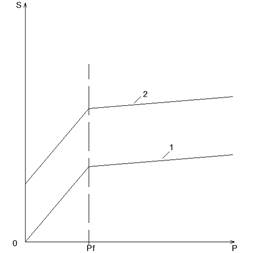

Таким образом, зависимость осадки оттаивания от давления может быть представлена в виде кусочно-линейной функции из двух участков и переломом в точке ![]() , (Рис. 2).

, (Рис. 2).

Рис. 2. Схема деформирования грунта при оттаивании:

1 – грунты массивной и сетчатой криотекстуры; 2 – грунты слоистой криотекстуры

В стабилометрических испытаниях возникшие при оттаивании деформации (объемная ![]() ) рассматривались как деформации некоторого условного “упругого тела”, находящегося в аналогичном напряженном состоянии. Для грунтов массивной и сетчатой криотекстур определяемый таким образом “модуль деформации”

) рассматривались как деформации некоторого условного “упругого тела”, находящегося в аналогичном напряженном состоянии. Для грунтов массивной и сетчатой криотекстур определяемый таким образом “модуль деформации” ![]() обладает достаточно хорошей воспроизводимостью (табл. 1) и может рассматриваться как инвариантная характеристика деформативности оттаивающего грунта. Анизотропия сжимаемости, характеризуемая величиной

обладает достаточно хорошей воспроизводимостью (табл. 1) и может рассматриваться как инвариантная характеристика деформативности оттаивающего грунта. Анизотропия сжимаемости, характеризуемая величиной ![]() , равной отношению горизонтальной деформации к вертикальной в условиях всестороннего сжатия (

, равной отношению горизонтальной деформации к вертикальной в условиях всестороннего сжатия (![]() ), для грунтов этих криотекстур невелика [4]. Так, в проведенных опытах различие вертикальной и горизонтальной деформаций при всестороннем сжатии не превышало 13%.

), для грунтов этих криотекстур невелика [4]. Так, в проведенных опытах различие вертикальной и горизонтальной деформаций при всестороннем сжатии не превышало 13%.

Таблица 1

Деформации суглинка и песка массивной криотекстуры

|

№ опыта |

|

|

|

|

|

|

|

Суглинок, |

||||||

|

1 |

0,05 |

0,05 |

0,037 |

0,098 |

0,87 |

1,18 |

|

2 |

0,075 |

0,0375 |

0,059 |

0,095 |

- |

1,13 |

|

3 |

0,03 |

0,003 |

0,03 |

0,028 |

- |

1,1 |

|

Комп. 1 |

0,075 |

- |

0,063 |

0,063 |

- |

1,17 |

|

Комп. 2 |

0,05 |

- |

0,039 |

0,039 |

- |

1,24 |

|

Песок, |

||||||

|

1 |

0,05 |

0,05 |

0,008 |

0,026 |

0,88 |

3,9 |

|

2 |

0,05 |

0,025 |

0,008 |

0,019 |

- |

3,4 |

|

Комп. 1 |

0,05 |

- |

0,010 |

0,010 |

- |

4,2 |

|

Комп. 2 |

0,025 |

- |

0,008 |

0,008 |

- |

3,3 |

Комп. – компрессионные испытания грунта.

Результаты компрессионных и стабилометрических испытаний обобщаются в следующих соотношениях:

при ![]() :

: ![]()

при ![]() :

: ![]()

где ![]() – среднее напряжение при оттаивании и промерзании;

– среднее напряжение при оттаивании и промерзании; ![]() – коэффициент оттаивающего грунта (условный коэффициент Пуассона), (по проведенным опытам заключен в интервале 0,1 – 0,2);

– коэффициент оттаивающего грунта (условный коэффициент Пуассона), (по проведенным опытам заключен в интервале 0,1 – 0,2); ![]() – характеристики 2-го линейного участка.

– характеристики 2-го линейного участка.

Для грунтов слоистой криотекстуры сочетание напряжений и деформаций не соответствует модели изотропного упругого тела, что приводит к существенному различию формально определяемой величины ![]() в разных опытах (табл. 2, числитель). В то же время, если разность

в разных опытах (табл. 2, числитель). В то же время, если разность ![]() между вертикальной и горизонтальной деформациями оттаивания при всестороннем сжатии рассматривать как дополнительную, не связанную с действующими напряжениями осадку (в приведенном примере

между вертикальной и горизонтальной деформациями оттаивания при всестороннем сжатии рассматривать как дополнительную, не связанную с действующими напряжениями осадку (в приведенном примере ![]() ) и вычесть её из

) и вычесть её из ![]() во всех опытах, то величина

во всех опытах, то величина ![]() , рассчитываемая по скорректированным таким образом данным, имеет практически тот же разброс, что и для грунтов массивной криотекстуры (табл. 2, знаменатель). Кроме того, величина

, рассчитываемая по скорректированным таким образом данным, имеет практически тот же разброс, что и для грунтов массивной криотекстуры (табл. 2, знаменатель). Кроме того, величина ![]() оказывается довольно близкой к значению ординаты пересечения графика “S -

оказывается довольно близкой к значению ординаты пересечения графика “S - ![]() ” с осью

” с осью ![]() в компрессионных испытаниях данного грунта [5].

в компрессионных испытаниях данного грунта [5].

Таблица 2

Деформации суглинка слоистой криотекстуры, ![]()

|

№ опыта |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0,02 |

0,02 |

|

|

|

|

|

2 |

0,015 |

0,002 |

|

|

- |

|

|

Комп. 1 |

0,03 |

- |

|

|

- |

|

|

Комп. 2 |

0,02 |

- |

|

|

- |

|

Таким образом, общую деформацию при оттаивании грунта слоистой криотекстуры можно представить в виде суммы изотропной компоненты и дополнительной вертикальной составляющей, не зависящей от напряжений, наличие которой обусловливает анизотропию сжимаемости.

Рецензенты:

Олонцев В.Ф., д.т.н., профессор, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь;

Овчинников И.Г., д.т.н., доцент, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь.